概览

- 空间转录组学揭示人脑皮层分层和区域设定

- 致癌基因融合汇聚于启动星形母细胞瘤的共享通路

- (~ ̄▽ ̄)~ 分布单倍体染色体至两个致病真菌的独…

- 一种巨型病毒在单细胞绿藻中的潜在感染

- 通过 81 个 1H-15N 核磁共振探针追踪 G…

前言

本文是前沿快讯的第72期。前沿快讯栏目主要收集一些个人感兴趣的近期发表的研究,关注领域包括肿瘤的分子生物学、临床研究、流行病学等,文献类型主要是期刊论文和综述。研究介绍在Google机翻摘要的基础上进行微调,可能不一定特别准确、专业,主要目的是方便自己和大家快速了解和回顾相关领域研究进展。如果你对某个研究的细节感兴趣,请自行寻找全文进一步了解。此外,研究根据子领域会进一步细分,不过交叉领域的研究不好分为某一类,所以这个分类主要用于初级索引,并不十分准确,不喜勿喷。最后,大家看到什么特别的研究,也可以在评论区向我推荐,我会酌情收录在后面的期刊中。如无意外,前沿快讯栏目会长期更新,周期为2周-1月不等。从第5期开始,前沿快讯会新增一个CNS类,用来记录一些发表在Nature, Science或Cell杂志上的研究。从第18期开始,“肿瘤转移类”、“肿瘤代谢类”等将不再更新,而是合并至其它分类。原有的流行病学类也改为科普类。

本期有以下知识点值得关注:

CNS类

空间转录组学揭示人脑皮层分层和区域设定

Spatial transcriptomics reveals human cortical layer and area specification – Nature – 2025

美国哈佛医学院波士顿儿童医院;美国霍华德休斯医学研究所

- 人类大脑皮层包含六个分子和结构上 distinct 的层和几十个区域。尽管单细胞转录组学研究极大地推动了人类皮层发育的分子描述,但由于细胞解离过程中空间信息的丢失,存在显著的知识空白。目前尚不清楚人类胎儿期皮层分层和区域设定的空间分子机制。

- 本研究利用多重错误鲁棒荧光原位杂交(MERFISH)技术,并结合基于深度学习的细胞核分割,以空间分辨的单细胞分辨率研究了人类胎儿皮层的分子、细胞和细胞结构发育。研究构建了一个 omfattande 的空间图谱,包含超过 1800 万个单细胞,涵盖 7 个发育时间点和 8 个皮层区域。研究还将单核 RNA 测序数据与 MERFISH 数据进行了整合分析。

- 研究揭示了六层结构的早期建立,可通过兴奋性神经元在层间的分布来鉴定,这比细胞结构层出现早了 3 个月。值得注意的是,研究发现在妊娠中期皮层区域设定存在两种不同的模式:(1)大多数皮层区域沿着前后轴呈现连续、渐进的过渡;(2)初级(V1)和次级(V2)视觉皮层之间存在一个离散边界,早在妊娠 20 周即可识别。V1–V2 神经元亚型之间这种 sharp 的二元过渡挑战了妊娠中期皮层区域化仅 involving 梯度样过渡的观点。此外,与单核 RNA 测序的整合表明,V1 特异性第四层神经元中突触发生早期上调。

- 这些研究结果表明空间关系在决定皮层分层和区域的分子设定中的关键作用。本研究建立了一个空间分辨的单细胞分析范例,为构建全面的人脑发育图谱铺平了道路。

致癌基因融合汇聚于启动星形母细胞瘤的共享通路

Oncogenic fusions converge on shared mechanisms in initiating astroblastoma – Nature – 2025

北京脑科学与类脑研究中心

- 染色体重排和基因融合在多种癌症的发生中起着启动作用。星形母细胞瘤(astroblastoma, ABM)是一种细胞起源不明且难以治疗的脑肿瘤,与多种不同的框内基因融合相关,如MN1-BEND2和MN1-CXXC5。目前尚不清楚这些基因融合是否直接导致肿瘤发生。

- 研究人员在小鼠模型中表达了两种与ABM相关的基因融合(MN1-BEND2和MN1-CXXC5),研究了它们在特定细胞类型中的致瘤作用。他们分析了这些融合蛋白的DNA结合母体、对细胞增殖和分化的影响、细胞在组织中的分布模式以及转录组学特征。他们还探究了特定分子如OLIG2和信号通路如PDGFRα在其作用中的机制。

- 研究发现,这两种ABM相关的融合蛋白(MN1-BEND2和MN1-CXXC5)表现出相似的分子活性,并特异性地在小鼠腹侧端脑神经祖细胞中诱导恶性转化。BEND2和CXXC5识别相似的DNA母体,表明它们汇聚于相似的下游基因调控。在腹侧端脑神经祖细胞中表达MN1-BEND2导致细胞异常增殖、分化受损、出现类似于ABM的血管周占位模式,并获得ABM相关的转录 signatures。相比之下,在背侧端脑神经祖细胞中表达MN1-BEND2则导致广泛的细胞死亡,这种细胞类型特异性的恶性转化依赖于OPPOSUM表达。机制上,两种ABM相关融合蛋白诱导重叠的转录反应,包括激活具有治疗靶向潜力的PDGFRα通路。

- 这些数据表明,不同的ABM相关基因融合虽然各自融合伙伴不同,但通过上调共享的转录网络,从而扰乱腹侧端脑神经祖细胞的正常发育,最终导致了肿瘤发生。这些发现揭示了ABM发生的新机制,并为针对ABM的靶向治疗开辟了新途径。

(~ ̄▽ ̄)~ 分布单倍体染色体至两个致病真菌的独立细胞核中

Distribution of haploid chromosomes into separate nuclei in two pathogenic fungi – SCIENCE – 2025

中国华南农业大学;加拿大不列颠哥伦比亚癌症研究中心;英国东英吉利亚大学;加拿大不列颠哥伦比亚大学

- 细胞核是真核生物的标志性结构,负责大分子分隔和细胞调控。传统观点认为每个细胞核都包含一个或多个单倍体染色体组(1N)。然而,是否存在某些真核生物的细胞核仅包含单倍体染色体组的子集,这完全颠覆了对细胞核组织的基本认知。

- 本研究在两种致病真菌核盘菌(Sclerotinia sclerotiorum)和灰葡萄孢(Botrytis cinerea)的单倍体细胞中探索了染色体的分布模式。研究人员采用了多种细胞学和分子生物学方法来验证其发现,包括染色体计数、荧光原位杂交(FISH)、流式细胞术 DNA 测量以及单细胞核聚合酶链式反应(PCR)实验。

- 研究结果出乎意料地显示,这两种致病真菌的单倍体细胞并非将完整的单倍体染色体组集中在一个细胞核内,而是将染色体分散到同一个细胞内的多个细胞核中。关键在于,每个独立的细胞核只包含单倍体染色体组的一部分,即少于或等于其完整染色体组的一半(≤1/2N)。

- 这一发现挑战了真核细胞核组织的基本假设,即每个细胞核至少含有一个完整的单倍体染色体组。它为染色体生物学和核组织研究开辟了全新的视角。理解这种染色体在多个细胞核中分散分布的机制,将有助于深入了解这些病原真菌的细胞生物学特性及其对多样环境的适应性。

一种巨型病毒在单细胞绿藻中的潜在感染

Cryptic infection of a giant virus in a unicellular green alga – SCIENCE – 2025

美国Virginia Tech

- 巨型内源病毒元件 (GEVEs) 广泛存在于原生生物基因组中,但其起源和活性不明,它们是否代表了一种潜在的病毒感染策略以及是否能产生具有感染性的病毒颗粒是待解决的科学问题。传统上,藻类病毒潜伏感染的假说难以验证,特别是区分潜在感染、持久感染或污染带来的病毒颗粒具有挑战性。

- 研究人员使用长读长测序技术解析了莱茵衣藻 (Chlamydomonas reinhardtii) CC-2937 株中位于 15 号染色体上的一个 617 kb GEVE。研究了该 GEVE 的转录活性和病毒颗粒的产生。同时,分析了 GEVE 编码的自私遗传元件(如转座酶和 Fanzor 核酸酶)的活性。最后,在野外采集的衣藻属 (Chlamydomonas spp.) 菌株中寻找了与该 GEVE 相关联的巨型病毒的痕迹。

- 研究解析了该 GEVE 的完整序列,发现其两侧有靶位点重复 (TSDs),并编码一个与 polintovirus 整联酶相关的候选整联酶。结果显示该 GEVE 具有转录活性,并在表现健康的藻类培养物的静止期产生病毒颗粒,这些颗粒在培养物中积累。该 GEVE 编码了包括活性 Fanzor 核酸酶在内的自私遗传元件,显示出近期移动的迹象。

- 在野外衣藻菌株中发现了与该 GEVE 密切相关的巨型病毒的证据,这表明涉及基因组整合的潜在感染在绿藻大型 DNA 病毒中可能普遍存在。这些发现描述了一种整合到宿主基因组中的巨型温和病毒,表明 GEVEs 可以重新激活并产生病毒颗粒,拓宽了病毒个体中潜在感染的范围,并强调基因组整合可能是许多巨型病毒感染周期中的重要组成部分。此外,巨型病毒可能作为真核生物中自私 DNA 的载体。然而,控制病毒重新激活的分子信号等感染程序的许多细节仍不清楚。

通过 81 个 1H-15N 核磁共振探针追踪 G 蛋白偶联受体的活化动力学

瑞士巴塞尔大学

- G 蛋白偶联受体 (GPCR) 是细胞信号传导的关键介质,也是许多药物的靶点。尽管已有进展,但配体诱导的 GPCR 活化过程中原子运动的细节以及与细胞内转导蛋白偶联的机制仍未解析。理解这些原子尺度的运动对于阐明配体效力、效能以及信号偏向性至关重要,从而指导更具特异性的药物设计。现有的静态结构缺乏动力学信息,而大多数生物物理动力学实验分辨率较低。

- 利用一项近期开发的基于顺磁共振位移的核磁共振 (NMR) 信号归属技术,研究人员在 β1-肾上腺素能受体 (β1AR) 中追踪了缬氨酸、异亮氨酸、色氨酸和酪氨酸残基的全部 162 个 1H 和 15N 核原子信号(即 81 个骨架酰胺探针)在配体活化过程中的行为。这一大量的探针覆盖了从细胞外配体结合口袋到细胞内转导蛋白结合位点的整个受体激活过程。

- 通过 NMR 谱分析,研究人员清晰地辨别出受体四种不同的相互转换的构象:非活化态、预活化态、活化态和转导蛋白结合的活化态。与拮抗剂卡维地洛结合时处于最非活化状态,受体整体僵硬且配体口袋被大分子拮抗剂占据。激动剂异丙肾上腺醇与阿朴受体结合首先诱导预活化构象,此时配体口袋尚未刚性闭合,激活信号已经向跨膜螺旋 TM3、5 和 6 的细胞内末端传递,使受体准备好进行慢速(>0.15 s)、高活化能垒的向活化构象转变。

- 预活化态向活化态的转变涉及受体许多部分的剧烈重排,包括高度保守的中心 xWIPF3 信号传递开关。扰动此开关(例如 I-V 突变)显著调节了预活化态与活化态之间的平衡,揭示了信号转导路径中的一个关键机械元件。转导蛋白结合进一步改变了 TM3 到 TM7 的细胞内侧,但 TM1 和 TM2 的细胞内侧或细胞外侧不变。后者在活化二元复合物中已经处于最终构象,并与 xWIPF3 开关的状态刚性耦合。其余细胞内侧部分是松散耦合的。这种可塑性可能允许容纳多种转导蛋白以及 G 蛋白在核苷酸交换过程中的“呼吸”运动。刚性耦合与松散耦合的边界位于 TM5 至 TM7 中最保守的残基——脯氨酸,它们通过其破坏螺旋的特性实现了松散耦合。

- 获得的 β1AR 活化动力学的详细描述可能广泛适用于其他 GPCR。这项工作弥合了 GPCR 静态结构与功能之间的鸿沟,为理解受体动力学和基于结构动力学的药物设计提供了重要的原子分辨率信息。

(~ ̄▽ ̄)~ Ku限制RNA诱导的天然免疫,允许灵长类基因组中Alu元件的扩增

Ku limits RNA-induced innate immunity to allow Alu-expansion in primates – Nature – 2025

- Ku由Ku70和Ku80组成,是启动非同源末端连接(NHEJ)DNA修复途径的关键环状复合物。虽然已知Ku能结合双链DNA(dsDNA)末端并招募LIG4、DNA-PKcs等NHEJ因子,且能结合双链RNA(dsRNA),但在野生型细胞中,Ku与RNA相互作用的生理功能尚不明确。鉴于Ku在鼠类发育中是非必需的但对人类细胞至关重要,且人类细胞表达的Ku远高于鼠类,提示Ku可能通过剂量敏感性地与dsRNA相互作用而发挥超出NHEJ的功能。本研究旨在探究Ku在人类细胞中的必需性及其潜在的RNA相关功能。

- 为了探究Ku在人类细胞中的必需性,研究比较了Ku和LIG4缺失对人类细胞的影响,尤其关注是否引发干扰素(IFN)和NF-kB信号以及激活dsRNA传感器如MDA5/RIG-I、MAVS、PKR和OAS/RNaseL。通过敲除MAVS、RIG-I、MDA5或PKR来评估对Ku缺失导致的表型的救援效果。此外,利用Ku-irCLIP技术鉴定Ku结合的dsRNA靶点,特别是人类基因组中不断扩增的Alu元件。

- 与LIG4缺失不同,Ku缺失显著诱导了由dsRNA传感器MDA5/RIG-I和MAVS介导的IFN和NF-kB信号通路激活。长时间Ku降解进一步激活PKR(抑制翻译)和OAS/RNaseL(剪切rRNA),导致细胞生长停滞和死亡。重要的是,敲除MAVS、RIG-I或MDA5,以及PKR,都能部分挽救Ku缺陷的人类细胞。Ku-irCLIP分析显示Ku能结合多种类型的dsRNA,尤其偏好结合灵长类特有、位于内含子和3′-UTR中的反义Alu元件内形成的茎环结构。对不同灵长类物种的分析发现,Ku的表达水平在高等灵长类中急剧升高,并与Alu元件的扩增程度呈高度正相关(r = 0.94/0.95)。

- 本研究揭示了Ku在灵长类中一个重要的非DNA修复功能:通过限制dsRNA(特别是灵长类特有的Alu元件产生的dsRNA)诱导的天然免疫反应,从而容纳Alu元件在基因组中的大规模扩增。这不仅解释了Ku在人类细胞中高表达及其必需性,也为理解宿主与转座子的协同进化以及RNA介导的天然免疫调控提供了关键见解。

干扰素-γ调控软脑膜抗肿瘤反应

Interferon-γ orchestrates leptomeningeal anti-tumour response – Nature – 2025

- 脑膜转移是实体瘤的一种致命并发症,临床样本分析显示软脑膜转移灶存在大量的炎症浸润且富集IFNγ信号,但这种抗肿瘤反应往往无效。本研究旨在探究IFNγ在软脑膜这一微环境中的作用,并克服这种无效的抗肿瘤反应。

- 我们建立了同基因小鼠的肺癌、乳腺癌和黑色素瘤软脑膜转移模型。利用缺乏IFNγ或其受体的转基因宿主小鼠,并使用靶向腺相关病毒(AAV)系统在软脑膜特异性过表达Ifng。结合多种转基因宿主小鼠,深入解析了IFNγ的细胞来源及其下游作用机制。

- 研究发现,缺乏IFNγ或其受体的转基因宿主小鼠无法控制软脑膜转移瘤的生长,表明IFNγ至关重要。通过AAV在软脑膜局部过表达Ifng可以控制肿瘤细胞生长,且不依赖于适应性免疫应答。软脑膜的T细胞是IFNγ的一个来源,IFNγ能主动招募并激活外周髓系细胞,产生多种树突状细胞亚群。迁移性CCR7+树突状细胞,独立于抗原呈递,协调自然杀伤(NK)细胞的流入、增殖和细胞毒作用,从而控制软脑膜的肿瘤生长。

- 本研究鉴定了独特的、软脑膜特异性的IFNγ信号通路,并为针对软脑膜肿瘤提供了潜在的免疫治疗新策略。

STAT5和STAT3平衡塑造树突状细胞功能和肿瘤免疫

STAT5 and STAT3 balance shapes dendritic cell function and tumour immunity – Nature – 2025

美国密歇根大学Rogel癌症中心卓越癌症免疫学和免疫疗法中心

- 免疫检查点阻断(ICB)已改变癌症治疗,其疗效依赖于树突状细胞(DCs)介导的肿瘤抗原呈递、T细胞启动和激活。然而,DCs中的关键转录因子与ICB疗效之间的关系仍不清楚。本研究旨在阐明这一关系,特别是STAT3和STAT5转录通路如何在DCs中相互作用并影响肿瘤免疫。

- 研究发现ICB可以重塑DCs中STAT3和STAT5转录通路的相互作用。机制研究表明,STAT3能够抑制JAK2和STAT5的转录通路,从而决定DCs的功能命运。考虑到肿瘤微环境中STAT3通常是激活的,研究人员开发了两种不同的STAT3蛋白水解靶向嵌合体(PROTAC)降解剂:SD-36和SD-2301,并利用小鼠模型评估其在体内的疗效和安全性。

- 结果显示,ICB促进DCs中STAT3和STAT5之间的相互作用,从而激活T细胞免疫并增强ICB疗效。STAT3降解剂能够有效降解DCs中的STAT3,并将DCs的转录网络重塑为免疫原性表型。

- 进一步研究表明,STAT3降解剂单药疗法在治疗晚期肿瘤和ICB耐药肿瘤小鼠模型中显示出疗效,且未观察到毒性。这些发现表明,STAT3和STAT5转录通路之间的串扰决定了肿瘤微环境中的DC表型,而STAT3降解剂有望成为癌症免疫治疗的新策略。

宿主蛋白APOL靶向共生菌以调节肠道免疫

Targeting symbionts by apolipoprotein L proteins modulates gut immunity – Nature – 2025

- 哺乳动物肠道菌群与宿主通过多种生物活性分子互作,然而宿主为受益于这些共生关系而演化的互利策略在很大程度上仍未被探索。本研究着眼于宿主如何通过分泌因子与共生菌相互作用并影响肠道免疫稳态。

- 研究人员发现小鼠肠上皮细胞会在肠道菌群存在时分泌载脂蛋白L9a和L9b (APOL9a/b)。通过APOL9-seq方法结合流式细胞术分选,研究鉴定了APOL9a/b及其人类同源物APOL2能够特异性结合到拟杆菌目(Bacteroidales)细菌上,这种结合依赖于细菌合成的神经酰胺-1-磷酸(Cer1P)脂质。通过基因工程方法阻断Bacteroides thetaiotaomicron的Cer1P合成,验证了Cer1P是细菌结合APOL的关键分子。

- 进一步研究发现,APOL9a/b的包被并不导致细菌裂解,而是诱导靶向细菌产生外膜囊泡(OMVs)。这些由拟杆菌产生的OMVs能够增强宿主细胞的干扰素-γ信号传导。干扰素-γ信号的增强随后促进了肠上皮细胞表面主要组织相容性复合体II类(MHC class II)分子的表达。在小鼠模型中,缺失Apol9a/b基因会损害由MHC class II介导的肠道免疫屏障功能,导致小鼠对肠道病原菌感染的抵抗力下降,早期死亡率增加。

- 这些数据揭示了宿主通过分泌宿主蛋白APOL,选择性靶向共生菌表面的Cer1P分子,从而诱导细菌产生促进宿主肠道免疫稳态的外膜囊泡这一新机制。

有袋类和真兽类胚胎中DNA甲基化动态的差异

Divergent DNA methylation dynamics in marsupial and eutherian embryos – Nature – 2025

- 基于对胎盘哺乳动物(真兽类)的经典研究,哺乳动物发育中普遍认为胚胎发生需要对亲本DNA甲基化进行全基因组擦除。然而,这种DNA甲基化重编程是否在其他哺乳动物中保守尚不清楚。

- 为了解决这个问题,研究者构建了有袋类动物——负鼠(Monodelphis domestica)的配子、胚胎和成体组织中碱基分辨率的DNA甲基化图谱,揭示了其与真兽类模型存在的差异。

- 研究结果显示,负鼠卵母细胞和精子之间的DNA甲基化水平差异小于真兽类。此外,与真兽类基因组不同,负鼠基因组在卵裂期保持高甲基化。在囊胚中,外胚层(epiblast)的DNA去甲基化是短暂且适度的,而在滋养外胚层(trophectoderm)中则是持续的,这表明DNA低甲基化在哺乳动物胎盘中可能具有进化上保守的功能。进一步地,与真兽类不同,负鼠胚胎发育过程中非活性X染色体变为全局低甲基化。研究者还鉴定了在胚胎中表现出不同命运(有些短暂,有些保留,可作为印记基因座候选)的配子差异甲基化区域(gamete differentially methylated regions)。研究还揭示了印记X染色体失活的一种可能机制,即通过母源DNA甲基化调控类Xist非编码RNA RSX1。

- 这些发现表明,在进化上分化的真兽类和有袋类在胚胎发生过程中使用DNA去甲基化的方式不同。

肿瘤微环境中的牛磺酸驱动糖酵解促进白血病发生

Taurine from tumour niche drives glycolysis to promote leukaemogenesis – Nature – 2025

-

微环境信号对发育、干细胞自我更新和肿瘤发生至关重要。尽管已发现一些促进癌症进展的微环境信号,但系统性地绘制疾病相关的癌症干细胞受体微环境配体图谱的工作尚不足。本研究旨在识别骨髓基质微环境在白血病发生过程中与白血病干细胞富集细胞(LSCs)相互作用的关键分子信号,特别是探究哪些基质-LSC相互作用对白血病发生至关重要。

-

我们利用时间序列单细胞RNA测序技术,分析了骨髓基质微环境在肿瘤发生过程中与LSCs互作的分子线索。我们将这些数据与我们人类LSC的RNA测序数据和对LSC依赖性的体内CRISPR筛查结果进行整合,以期识别对白血病发生必要的LSC-微环境相互作用。通过TAUT基因敲除的小鼠模型和病人来源的急性髓系白血病(AML)细胞进行验证,并运用多组学方法深入探究其作用机制。

-

分析结果识别出牛磺酸-牛磺酸转运体(TAUT)轴是侵袭性髓系白血病的关键依赖性。研究发现,半胱氨酸双加氧酶1型(CDO1)驱动的牛磺酸生物合成仅限于成骨细胞系细胞,并在髓系疾病进展过程中增加。在成骨细胞系细胞中阻断CDO1表达可抑制LSC生长并改善生存结局。TAUT抑制在体内小鼠模型和病人来源的AML细胞中显著抑制了髓系白血病进展。TAUT在维奈托克(venetoclax)耐药的AML中表达升高,TAUT抑制与维奈托克联合使用对原代人AML细胞表现出协同生长阻断作用。机制上,牛磺酸摄取的缺失抑制了RAG-GTP依赖的mTOR激活和下游糖酵解。

-

我们的工作建立了白血病进展过程中基质信号的时间动态图谱,并识别出牛磺酸作为髓系恶性肿瘤的关键调控因子。这一发现不仅揭示了微环境调控LSC代谢的新机制,即将牛磺酸-TAUT轴与糖酵解和mTOR信号通路联系起来,而且提示牛磺酸或TAUT可能成为髓系白血病(特别是对维奈托克耐药的AMLs)的潜在治疗靶点。

辐射诱导的Amphiregulin驱动肿瘤转移

Radiation-induced amphiregulin drives tumour metastasis – Nature – 2025

美国芝加哥大学

- 放射治疗在治疗区域外的抗肿瘤效应(远隔效应)已引起广泛关注,但辐射促进转移的潜在有害作用研究相对较少。本研究旨在阐明辐射诱导肿瘤转移的具体机制。

- 研究通过动物模型和人体患者样本,检测了放射治疗对肿瘤细胞基因表达的影响,并重点研究了EGFR配体amphiregulin的作用。进一步分析了amphiregulin如何影响表达EGFR的髓系细胞的功能和表型,包括其免疫抑制特性和吞噬能力。

- 研究发现,放射治疗能够诱导肿瘤细胞表达EGFR配体amphiregulin。辐射诱导的amphiregulin能将表达EGFR的髓系细胞重编程为免疫抑制表型,并降低其吞噬能力。这种效应在人体患者和临床前小鼠肿瘤模型中均能促进远处转移瘤的生长。

- 这些结果揭示了放射治疗通过诱导amphiregulin并改变髓系细胞功能来促进转移的新机制。靶向抑制这些由辐射诱导的肿瘤促进因子,可能代表一种改善患者预后的新型治疗策略。

SIFI活性在整合应激反应中的分子基础

Molecular basis of SIFI activity in the integrated stress response – Nature – 2025

- 慢性应激反应激会损害细胞生存并导致严重的退行性疾病。生物体会部署如E3泛素连接酶SIFI等沉默因子来终止应激反应信号传导并确保细胞稳态。然而,沉默因子如何跨细胞尺度感知应激并及时诱导应激反应失活的机制尚不明确。

- 本研究结合内源性SIFI的冷冻电镜(cryo-EM)、AlphaFold建模和生化分析,阐明了整合应激反应沉默的结构和分子机制。

- 结果表明,SIFI通过易于接近的支架内的柔性结构域感知应激指示物和应激反应组分,然后通过独立的、空间受限的延伸模块构建连接特异性泛素链。泛素样结构域介导的泛素转移将多功能的底物修饰与连接特异性泛素聚合物的形成偶联起来。

- 应激反应沉默机制利用了一种能够处理多种不同蛋白质的催化机制,使得单一酶能够监测并在必要时调控复杂的细胞状态,从而维持细胞在应激条件下的稳态。

m6A改变核糖体动态以启动mRNA降解

m6A alters ribosome dynamics to initiate mRNA degradation – Cell – 2025

美国威尔康奈尔医学院药理学系

- 本研究旨在阐明N6-甲基腺苷(m6A)修饰的mRNA如何被选择性降解,这一过程对细胞生长、分化和应激反应至关重要。虽然已知m6A与mRNA降解相关,但其启动降解的具体分子机制尚不完全清楚。

- 研究通过观察和分析m6A修饰对翻译过程中核糖体行为的影响,并量化核糖体动力学参数(如停滞和碰撞),探索其与m6A介导的mRNA降解效率之间的关系。结合生化和可能的测序方法,研究评估了YTHDF阅读蛋白在这一过程中的作用,并考察了应激条件下翻译抑制对m6A修饰mRNA稳定性的影响。

- 研究发现m6A是核糖体停滞的有效诱导因子,这种停滞进一步导致核糖体碰撞,形成一种独特的碰撞构象。核糖体停滞的强度与m6A介导的mRNA降解程度呈正相关,而碰撞核糖体的持续存在时间越长,m6A介导的降解越显著。m6A位点处的核糖体停滞和碰撞是招募m6A阅读蛋白YTHDF的关键步骤,进而促进mRNA降解。

- 本研究揭示了核糖体在m6A介导的mRNA降解途径中扮演了起始感受器的角色。这一发现提供了关于m6A如何调控基因表达的新机制视角,特别是解释了为何应激条件下翻译抑制能稳定m6A-mRNA并增强应激反应,对理解m6A修饰在细胞生理和病理过程中的功能具有重要意义。

染色质环是动物调控基因组的古老特征

Chromatin loops are an ancestral hallmark of the animal regulatory genome – Nature – 2025

- 双侧动物的基因调控涉及线性和空间信息,其中染色质区室化、绝缘以及连接远端顺式调控元件的染色质环是构建基因调控景观的关键特征。然而,由于大多数动物谱系的3D基因组结构尚不清晰,这些调控特征的演化起源仍然未知,亟需探究动物基因组调控的演化历史。

- 为了追溯动物基因组调控的演化起源,本研究解析了非双侧动物(海绵、栉水母、扁盘动物和刺胞动物)及其最接近的单细胞亲缘类群(鱼孢动物、丝足动物和领鞭毛虫)的基因组物理组织结构。研究结合了高分辨率染色体构象捕获技术、表观基因组标记数据和基因表达数据,进行了比较分析。

- 比较分析结果显示,染色质环是栉水母、扁盘动物和刺胞动物基因组结构中保守的特征。这些由序列决定的远距离相互作用包括启动子-增强子互作以及启动子-启动子互作。与此形成鲜明对比的是,在动物的单细胞亲缘类群中未观察到染色质环结构。

- 本研究的发现表明,通过染色质环介导的空间基因组调控在动物早期演化阶段就已经出现。这一演化创新引入了调控复杂性,最终促进了动物发育程序和细胞类型谱系的多元化。

溶酶体铁的激活触发癌症细胞的铁死亡

Activation of lysosomal iron triggers ferroptosis in cancer – Nature – 2025

法国巴黎研究大学居里研究所

- 铁催化生物膜的脂质氧化并促进铁死亡。明确这种化学反应在亚细胞内的发生位置对于开发疾病相关的铁死亡诱导或抑制药物具有重要意义。尽管已通过遗传方法筛选到铁死亡抑制因子,但小分子能够提供对化学过程的时空控制尚不明确。

- 本研究旨在确定铁死亡的关键起始位点并利用小分子进行靶向。通过分析已知的铁死亡调控因子liproxstatin-1和RSL3的作用位点,我们发现在溶酶体层面调控铁的活性是影响铁死亡的关键。基于这一发现,我们设计并合成了一种新型小分子溶酶体铁激活剂fentomycin-1。

- 研究结果显示,铁死亡抑制剂liproxstatin-1通过使溶酶体中的铁失活发挥保护作用,而铁死亡诱导剂RSL3则在溶酶体启动膜脂质氧化。我们设计的fentomycin-1能够特异性激活溶酶体内的铁,诱导致命的磷脂氧化降解,从而诱导铁死亡。该分子在体外有效杀死了富含铁的CD44high原代肉瘤和胰腺导管腺癌细胞,这些细胞常与肿瘤转移和药物耐受相关。亚致死剂量fentomycin-1暴露可诱导细胞进入新的铁死亡抗性状态,表现为间充质标志物下调与膜损伤反应的启动。此外,fentomycin-1能够根除体外培养的药物耐受持久性癌细胞,并在小鼠乳腺癌转移模型中抑制淋巴结内肿瘤生长。

- 综上所述,这些发现表明通过控制铁的反应性可实现治疗效果,确立了溶酶体铁作为一个重要的可药用靶点,并强调了靶向特定细胞状态在癌症治疗中的潜力与价值。

(~ ̄▽ ̄)~ 天然核小体内在编码基因组组织原则

Native nucleosomes intrinsically encode genome organization principles – Nature – 2025

美国约翰·霍普金斯大学医学院生物物理和生物物理化学系、美国波士顿波士顿儿童医院霍华德休斯医学研究所和细胞和分子医学项目、马萨诸塞州波士顿哈佛医学院儿科

- 真核生物的基因组紧密地缠绕在组蛋白核心上形成核小体,并进一步组织成常染色质(A隔室)和异染色质(B隔室)。本研究旨在探究单个核小体是否凭借其生物物理特性等内在信息,就足以决定三维基因组的组织结构,例如A/B隔室的划分。

- 研究人员首先纯化了高纯度、高均一性的天然单核小体,并在生理浓度的多胺(polyamines)存在下测定了它们的凝聚能力(condensability)。接着,他们使用染色质聚合物模拟方法,仅以核小体的凝聚性作为输入参数(排除任何转录因子),来预测并重现基因组的A/B隔室结构。研究还将核小体凝聚性与基因表达水平(尤其是启动子区域附近)以及多种遗传和表观遗传特征进行了比较分析。为了深入理解编码原理的本质,他们考察了不同凝聚剂以及各种组蛋白修饰和突变对核小体凝聚性的影响。最后,通过敲除或抑制小鼠T细胞中的鸟氨酸脱羧酶来耗竭多胺,研究了这对核小体凝聚性的影响及其潜在意义。

- 研究发现,已知属于A隔室的染色质区域对应的核小体表现出较低的凝聚性,而属于B隔室的区域则表现出较高的凝聚性。基于仅使用凝聚性进行的染色质聚合物模拟成功地再现了基因组的A/B隔室划分。核小体凝聚性与基因表达水平呈显著的负相关关系,这种相关性在基因启动子附近尤其明显,并且表现出细胞类型特异性。与多种遗传和表观遗传特征的比较分析表明,核小体凝聚性是一种整合性的涌现特性,能够将高维度的细胞染色质状态投射到这一单一维度上进行理解。

- 对不同因素影响凝聚性的分析表明,编码在核小体中的基因组组织原理主要源于静电相互作用。在多胺水平降低的小鼠T细胞中观察到核小体凝聚性差异(高凝聚性区域与低凝聚性区域的差别)增强的现象(hyperpolarized condensability)。这提示细胞在多胺不足、无法有效介导核小体生物物理特性向三维结构转变时,可能会通过增强凝聚性对比度来尝试维持基因组组织,这或许能解释多胺缺乏所导致的功能障碍。这项研究证明核小体本身通过其静电驱动的凝聚性特性,内在包含了决定基因组三维组织的原则,为从基本生物物理层面理解复杂的染色质结构及其功能提供了全新的视角。

(~ ̄▽ ̄)~ 靶向RAS突变癌症中的SHOC2–RAS相互作用

Targeting the SHOC2–RAS interaction in RAS-mutant cancers – Nature – 2025

瑞士诺华生物医学研究所Luca Tordella团队

这个思路不错,打不败恶魔,就打败恶魔的合作伙伴

- RAS基因(HRAS、NRAS和KRAS)的激活突变是人类癌症中最常见的致癌驱动因素,然而,尽管近年在KRAS(G12C)和KRAS(G12D)靶向治疗方面取得了进展,但对于其他RAS突变亚型,特别是黑色素瘤中第二常见的NRAS(Q61*)突变,仍缺乏有效的临床药物。本研究旨在寻找针对RAS突变癌症的新治疗靶点,特别关注NRAS(Q61*)突变。

- 研究人员在RAS(Q61*)肿瘤中发现了SHOC2蛋白作为一个依赖性成分。为深入理解机制,通过X射线共晶体结构解析,确定了致癌性NRAS(Q61R)与SHOC2蛋白的直接相互作用。随后,利用高通量筛选(HTS)方法,鉴定出能够结合SHOC2并破坏其与NRAS(Q61*)相互作用的小分子化合物。基于结构信息对苗头化合物进行了优化,并在体外RAS突变癌细胞模型中评估了优化后工具化合物对MAPK信号通路和细胞增殖的影响。

- 研究发现,SHOC2是RAS(Q61*)肿瘤在核苷酸状态依赖且不依赖于具体亚型的情况下所必需的。致癌性NRAS(Q61R)被证实与SHOC2存在直接相互作用,并通过X射线共晶体结构获得了原子层面的证据。高通量筛选和结构优化成功产生了一个具有良好细胞活性的工具化合物,该化合物在多种RAS突变癌症模型(尤其在NRAS(Q61*)背景下)中有效抑制了MAPK信号传导和细胞增殖。

- 这些发现提供了证据,表明癌症维持过程中存在一个新颖的、具有药理学可干预性的SHOC2–(典型)RAS蛋白相互作用。这项工作为靶向RAS信号通路核心的新疗法开发提供了概念验证和坚实基础,有望为缺乏有效靶向药物的RAS突变癌症(如NRAS(Q61*)突变肿瘤)患者带来新的治疗希望。

致癌基因畸变驱动髓母细胞瘤进展而非起始

Oncogene aberrations drive medulloblastoma progression, not initiation – Nature – 2025

德国海德堡Hopp儿童癌症中心(KiTZ);德国海德堡国家肿瘤疾病中心(NCT);德国德国癌症研究中心(DKFZ);德国德国癌症联合会(DKTK);德国海德堡大学医院儿科肿瘤、血液与免疫学系

已经入库

- 尽管对疾病生物学有了新的认识,但3/4组髓母细胞瘤的治疗在儿童神经肿瘤学中仍是一个挑战。批量组学研究揭示了3/4组髓母细胞瘤显著的瘤间异质性,包括仅在一部分病例中存在明确的单基因致癌驱动因素,而在大多数病例中以大规模拷贝数畸变为特征。然而,肿瘤内异质性、致癌基因畸变的作用以及广泛拷贝数变异在肿瘤演进和治疗耐药中的作用仍不清楚。

- 为了解析这一相互作用,研究团队对已知MYC、MYCN和PRDM6致癌基因改变的3/4组髓母细胞瘤队列使用了单细胞技术,包括单核RNA测序(snRNA-seq)、基于高通量测序的转座酶可及染色质单核分析(snATAC-seq)以及空间转录组学。同时,研究人员还采用了群体遗传学模型。

- 研究结果表明,大规模染色体畸变是早期肿瘤起始事件,而单基因致癌事件则发生较晚且通常是亚克隆性的。然而,MYC在疾病进展过程中可以变为克隆性,从而驱动进一步的肿瘤发展和治疗耐药。空间转录组学显示,亚克隆在肿瘤组织中大多是交错分布的,但也存在明显的分离区域。基于群体遗传学模型,研究人员估计髓母细胞瘤起源于小脑单极刷状细胞谱系,起始时间可追溯到妊娠期的第一个三个月。

- 本研究发现阐明了不同遗传改变在髓母细胞瘤发生和进展中的时序和作用,并展示了如何应用单细胞技术实现对这种致命疾病的早期检测和诊断。

基于光学显微镜的哺乳动物脑组织连接组重建

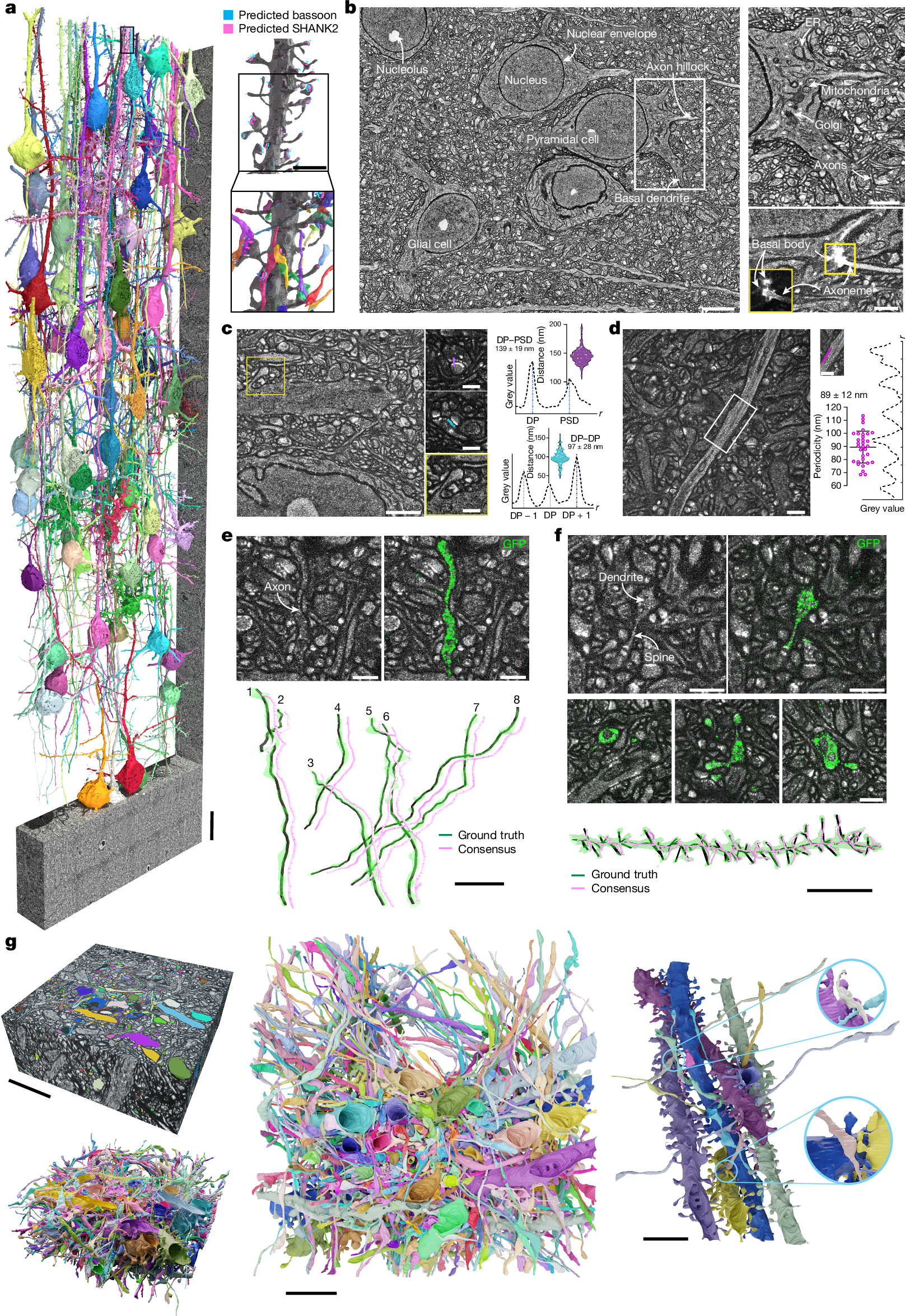

Light-microscopy-based connectomic reconstruction of mammalian brain tissue – Nature – 2025

奥地利科学技术研究院Johann G. Danzl团队

- 大脑的信息处理能力依赖于神经元之间的物理接线模式(连接组)以及它们的分子和功能特性。尽管纳米级分辨率的体积成像可以实现密集细胞标记的神经元映射和突触连接解析,但光学显微镜虽然非常适合可视化特定分子,却由于分辨率、对比度和体积成像能力的限制,一直未能实现基于光镜的密集突触级回路重建。

- 本研究提出了一种基于光学显微镜的连接组学方法(LICONN),旨在克服这些限制。该方法整合了经过特殊工程改造的水凝胶包埋和膨胀技术与基于深度学习的全面分割和连接性分析。

- 通过LICONN方法,研究人员可以直接将分子信息整合到脑组织的突触级重建中。

- LICONN方法具有易于采用的特点,将有助于在生物学实验中实现脑组织的突触级表型分析,填补了利用光学显微镜整合分子信息与密集连接组学之间的空白。

(~ ̄▽ ̄)~ 工程改造纳屈氏弧菌用于复杂有机污染物的生物修复

Bioremediation of complex organic pollutants by engineered Vibrio natriegens – Nature – 2025

中国科学院深圳先进技术研究院-合成生物学研究所-合成基因组学重点实验室

- 工业废水、石油污染和塑料污染中的复杂有机污染物因其毒性、突变性和持久性对全球海洋生物安全构成重大威胁。由于有机污染物的复杂性以及微生物对盐胁迫的耐受性有限,微生物生物修复的应用受到限制。

- 本研究利用合成生物学技术,对纳屈氏弧菌(Vibrio natriegens)进行了基因工程改造,使其能够修复盐水中和土壤中的复杂有机污染物。研究人员将感受态主调节基因tfoX插入到V. natriegens Vmax菌株的1号染色体中并过表达,以增强DNA摄取和整合。降解基因簇在酵母中进行化学合成和组装。

- 研究团队开发了一种基因组工程方法(基于Vmax菌株和增强的tfoX作用的迭代自然转化方法),成功将五个总计43 kb的降解基因簇转移到Vmax中。

- 经验证,改造后的菌株在氯碱厂和石油炼油厂的工业废水样品中,能够对五种有机污染物(联苯、苯酚、萘、二苯并呋喃和甲苯)进行生物修复,这些污染物涵盖了从单环到多环化合物的广泛底物范围。这项工作展示了工程微生物在处理复杂环境污染物方面的巨大潜力,为盐碱环境下的生物修复提供了有效的解决方案。

人类甜味感知机制的结构研究

The structure of human sweetness – Cell – 2025

美国哥伦比亚大学祖克曼心灵脑行为研究所和瓦格洛斯内外科医学院生物化学与分子生物物理学系;美国哥伦比亚大学霍华德休斯医学研究所和瓦格洛斯内外科医学院

- 人类对甜味的检测和感知始于口腔,甜味感受器细胞(TRCs)与糖、人工甜味剂和其他甜味化学物质相互作用。人类甜味TRCs表面表达着甜味受体,该受体启动了导致我们对甜味刺激产生强烈吸引力的信号级联。本研究旨在解析人类甜味受体的结构基础,从而理解它是如何介导对多种甜味化合物做出反应的。

- 研究人员利用冷冻电镜(cryo-EM)技术,解析了人类甜味受体与两种最广泛使用的人工甜味剂——三氯蔗糖和阿斯巴甜结合时的结构。

- 研究结果揭示了人类甜味检测的结构基础。这些结构信息提供了对单个受体如何介导对如此广泛的甜味化合物做出反应的深入见解。

- 这些发现为了解人类甜味感知提供了关键的结构信息。人类甜味受体的结构解析为基于受体结构的下一代味觉调节剂的设计提供了独特的机会。

细胞状态特异性增强子在造血过程中的设计原则

Design principles of cell-state-specific enhancers in hematopoiesis – Cell – 2025

- 在细胞分化过程中,增强子将转录因子(TFs)重叠的梯度信号转化为高度特异的基因表达模式。然而,调控DNA的巨大复杂性阻碍了对其潜在顺式调控规则的识别。本研究旨在通过底向上(bottom-up)的方法,解析细胞状态特异性增强子在造血干细胞分化为七种髓系谱系过程中的设计原则。

- 研究中,作者表征了64,400个完全合成的DNA序列,以系统性地研究增强子功能。研究重点关注了38种转录因子的结合位点及其两两之间的相互作用。

- 研究发现,相同的转录因子结合位点可以根据细胞状态、与其他位点的组合(组合学)或简单的预测转录因子在该增强子上的占据水平,表现出抑制或激活的功能。令人惊讶的是,被认为是激活型的位点组合,却经常相互抵消作用,甚至获得抑制功能。这些负协同作用能够将转录因子表达的定量不平衡转化为二元的活性模式。

- 作者利用这些原理,能够从零开始自动构建对用户定义的造血祖细胞状态具有特异性的增强子。这揭示了复杂顺式调控逻辑中负协同作用的重要性,为理解细胞状态特异性基因表达调控提供了重要见解,并为理性设计合成调控元件提供了工具。

环二核苷酸诱导磷脂酶形成丝状组装体调节广泛的CBASS免疫

北京理工学院生命科学学院

- 基于环寡核苷酸的抗噬菌体信号系统(CBASS)是一种广泛存在的细菌抗病毒免疫系统,类似于哺乳动物的cGAS-STING通路。CBASS系统合成环核苷酸信号并触发效应蛋白诱导细胞死亡以阻止病毒传播。在各种CBASS效应蛋白中,磷脂酶效应蛋白是最早被发现且最广泛的家族之一,它们感知环二核苷酸并降解细胞膜磷脂。本研究旨在阐明CBASS磷脂酶如何感知环二核苷酸并从非活性状态转变为活性状态以执行其膜降解功能。

- 本研究结合冷冻电镜和X射线晶体学技术,解析了CBASS磷脂酶在非活性二聚体状态、结合环二核苷酸的活性高阶状态以及结合底物模拟物的催化模拟状态的结构。此外,研究辅之以分子间结合、磷脂酶酶活性、体外膜破坏和体内抗噬菌体效率的功能性实验。

- 研究发现,CBASS磷脂酶在静息状态下为非活性二聚体。感知环二核苷酸后,这些酶会组装成具有活性的高阶丝状寡聚体。结构分析清晰地展示了磷脂酶从非活性二聚体到结合环二核苷酸并形成活性高阶结构,再到结合底物模拟物的催化状态的完整构象重组过程。这些结构和功能数据共同揭示了CBASS磷脂酶组装和激活的分子机制。

- 本研究阐明了CBASS磷脂酶(与哺乳动物cGAS-STING通路同源)的组装和激活机制,深入理解了这一广泛存在的细菌抗病毒免疫系统。这些发现不仅与哺乳动物通路的机制研究相辅相成,也强调了原核免疫系统中效应子激活依赖于丝状组装的重要性。

(~ ̄▽ ̄)~ 恶臭的花中二硫键形成酶的趋同获得

Convergent acquisition of disulfide-forming enzymes in malodorous flowers – SCIENCE – 2025

日本国立科学博物馆筑波植物园植物学部; 日本东京大学理学研究科

- 识别赋予进化新颖性的代谢和遗传变化对于理解促进或限制性状发生的因素至关重要。本研究旨在探究引致恶臭花产生引诱食腐传粉者的挥发性化合物(如二甲基二硫化物,DMDS)的代谢和遗传机制,以及相关酶的进化过程。

- 我们在细辛属(Asarum, 马兜铃科Aristolochiaceae)植物中鉴定了产生DMDS的酶,即二硫键合酶(disulfide synthase, DSS)。通过进化分析,确认DSS酶起源于在动植物中保守的甲硫醇氧化酶(methanethiol oxidase, MTOX),并且类似的DSS酶在另外两个植物属中独立进化。

- 研究发现,在独立的DSS酶中,仅有三个共享的氨基酸变化足以实现MTOX到DSS的功能转换。这表明从一个高度保守的酶通过少量氨基酸变化即可获得新颖功能。

- 这种少量氨基酸变化和对保守酶的共optation(共同利用)机制,为解释DMDS释放花的广泛存在和趋同进化提供了分子基础,特别是在模拟恶臭以吸引传粉者的花中。这一发现也为理解进化中新颖性状的发生机制提供了新的视角。

增强ERK活性通过增强突触可塑性延长氯胺酮的抗抑郁作用

美国范德堡大学药理学系;美国范德堡大学范德堡脑研究所

- 重复注射氯胺酮以维持其快速抗抑郁作用可能随时间导致副作用,这突出了一次给药即可持续该药物抗抑郁作用的未满足临床需求。氯胺酮诱导的海马CA3-CA1突触长时程增强(synaptic potentiation)被认为是其抗抑郁作用的关键突触基础。

- 在本研究中,我们发现通过药理学抑制双特异性磷酸酶6(DUSP6)来短暂增加细胞外信号调节激酶(ERK)活性,可增强氯胺酮诱导的CA3-CA1突触长时程增强。

- 结果表明,DUSP6抑制将急性氯胺酮治疗的抗抑郁样行为作用延长至多2个月。在兴奋性神经元中选择性删除原肌球蛋白受体激酶B(TrkB)消除了这些由DUSP6抑制引起的突触和行为效应。

- 这些数据表明,通过选择性靶向ERK等下游胞内信号通路,可以维持氯胺酮的快速抗抑郁作用。

(~ ̄▽ ̄)~ 芯片上的分子尺寸和形状测量

Measurements of molecular size and shape on a chip – SCIENCE – 2025

英国牛津大学化学系

已经入库

- 实验方法在解析生物分子的高分辨率结构特性方面持续推动分析技术创新,其中分子的大小和形状是溶液相中区分不同分子种类和状态的关键立体判据。本文描述了一种基于微芯片的新方法,该方法结合了随机热运动和纳米尺度的尺寸依赖性限制效应,以实现对分子在天然溶液条件下构象的高敏感性测量。

- 该方法通过宽场荧光显微镜可视化液体填充狭缝中荧光标记分子的运动。浅薄的狭缝垂直限制分子运动,而周期性的凹陷区域充当熵陷阱,增加分子在较深区域停留的时间。这种效应具有尺寸依赖性:较大的分子被捕获的时间更长。通过调控可及状态(包括平移、构型和构象)的数量,可以在纳米尺度利用熵来放大分子大小和形状对逃逸时间的影响。精确测量这些逃逸时间能深入了解分子的流体动力学半径以及包含分子最小边界球直径,从而在溶液相三维(3D)构象与分子模型之间建立了关键联系。

- 该技术提供了广泛且可定制的分子量测量动态范围,从 500 Da 跨越到至少 500 kDa。它能够区分小分子中低至两个碳原子的微小差异并处理复杂样本。单分子检测实现了卓越的灵敏度,当前可检测低至 10 fM 的分子浓度。该方法的速度和精度支持跨越六个数量级以上的亲和力常数范围内的分子间相互作用定量,并实现实时反应动力学监测。通过追踪单个分子,该方法还能以最高分辨率解析分子状态的异质性。最后,作者通过利用配体诱导的胰岛素受体构象变化来检测血清中的胰岛素水平,展示了该技术的诊断潜力。

- 逃逸时间立体测量技术(ETs)集(i)对分子 3D 结构的定量见解,(ii)相互作用的热力学和动力学数据,以及(iii)一个用于诊断的高速、高灵敏度检测平台于一体,解决了分子测量技术中长期存在的整合挑战。ETs 特别适用于检测通过弱相互作用形成的多聚体复合物,这通常是其他方法难以识别的。通过实现高通量、溶液相构象到分子模型的映射,ETs 可以支持用于 3D 结构预测、验证和推断的机器学习方法。这种能力对于研究复杂结构问题,如无序蛋白和 RNA,以及检测和表征稀有分子状态尤其有价值。

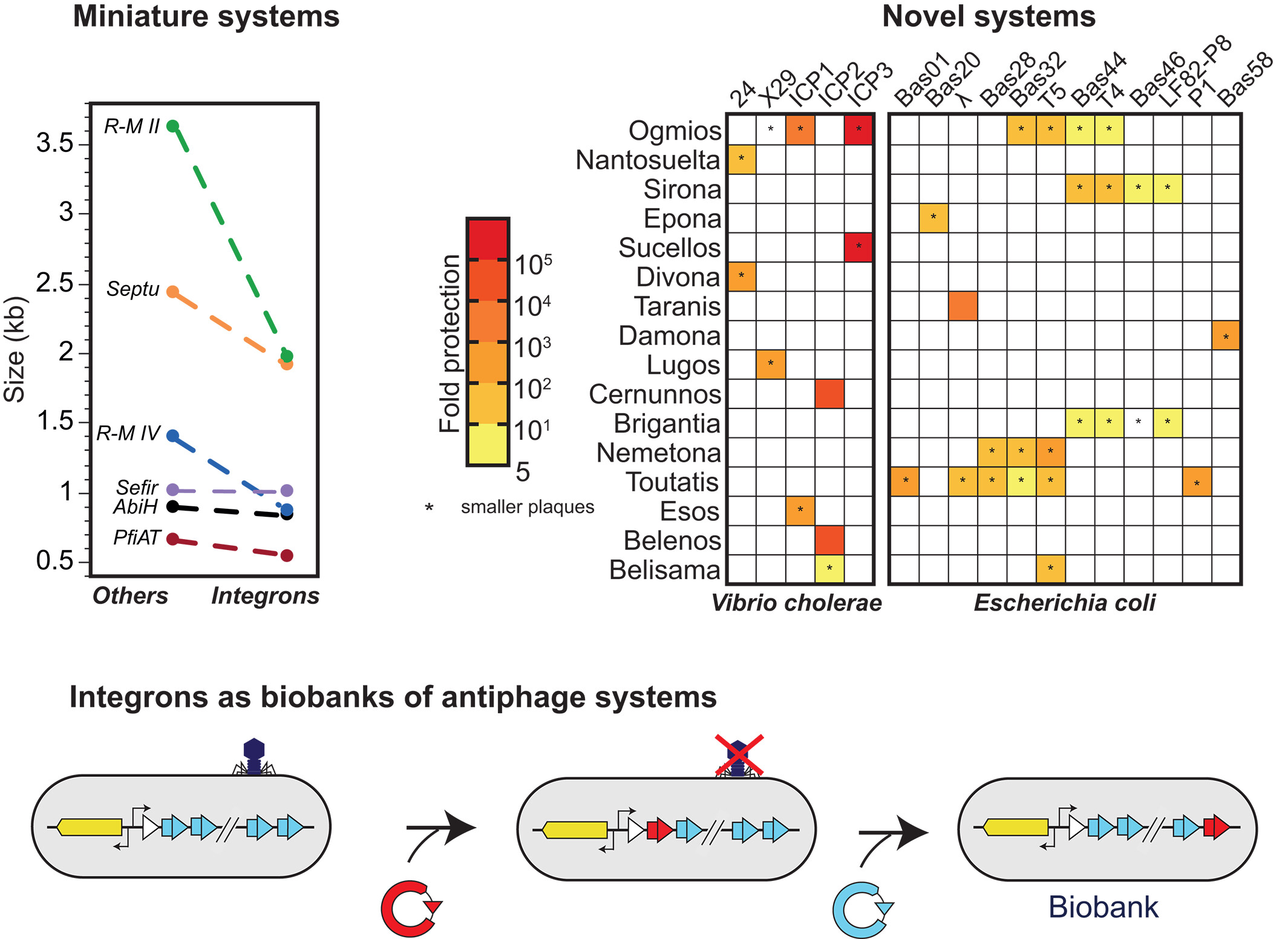

系列研究-移动整合子编码噬菌体防御系统

Mobile integrons encode phage defense systems – SCIENCE – 2025

西班牙马德里康普顿斯大学

- 移动整合子(Mobile integrons, MIs)是细菌中传播多重抗生素耐药性的重要遗传元件。然而,MIs基因盒阵列中仍包含大量功能未知的基因(gcus)。鉴于整合子在细菌应对环境压力的适应性中扮演的角色以及噬菌体捕食对细菌的重大威胁,本研究旨在探究MIs中的gcus是否编码了细菌抵御噬菌体的新型防御系统。

- 为了验证上述假设,研究构建了一个包含大肠杆菌(Escherichia coli)MIs中129个gcus的库。随后,对这些克隆了gcus的菌株进行了针对一系列噬菌体的筛选,以鉴定赋予噬菌体抗性的基因盒。对筛选出的具有防御功能的系统进行了功能和结构多样性分析,并深入表征了其中13个。这些系统的移动性及其在其他重要致病菌(如肺炎克雷伯菌 Klebsiella pneumoniae 和铜绿假单胞菌 Pseudomonas aeruginosa)中的防御能力得到了验证。此外,研究还探究了这些系统与原噬菌体的相互作用,以及基因盒在整合子阵列中的位置(影响表达水平)对宿主适应度的影响。

- 高通量筛选从129个测试的gcus中鉴定出47个编码新型噬菌体防御系统的基因盒,这些系统在功能和结构上高度多样化,能够以直接抗性或流产感染等方式提供不同程度的噬菌体抗性。被深入表征的13个防御系统被确认为整合子编码的噬菌体抗性基因盒(bacteriophage resistance integron cassettes, BRiCs)。研究证实BRiCs具有移动性,并且能够在包括临床重要病原体在内的多种菌种中发挥防御作用。令人关注的是,BRiCs还能干扰原噬菌体的激活,揭示了MIs在移动遗传元件间复杂互作网络中的作用。

- 研究发现,整合子中编码的BRiCs是细菌应对噬菌体和抗生素双重威胁的重要防御资源。MIs作为高效且高度移动的防御岛,整合了针对不同威胁的抗性机制。BRiCs在整合子阵列中的位置影响其表达水平及其对宿主适应度的潜在影响,但这可以通过阵列中其他极性效应强的基因盒来调节。这些发现不仅扩展了我们对移动整合子功能的理解,也突显了它们在未来噬菌体疗法和抗生素耐药性管理背景下的重要性和不容忽视的作用。

系列研究-定居型染色体整合子作为细菌抗噬菌体防御系统的生物库

Sedentary chromosomal integrons as biobanks of bacterial antiphage defense systems – SCIENCE – 2025

法国巴黎西岱大学巴斯德研究所细菌基因组可塑性研究单元;法国索邦大学博士学院

- 整合子是促进细菌进化的遗传系统,通过招募和重排基因盒来促进基因获取和表达调控。定居型染色体整合子(SCIs)被认为是适应性功能的宝库,但其大部分功能,尤其是在大型SCIs中,仍然未知。本研究旨在探究SCIs,特别是霍乱弧菌(Vibrio cholerae)中的大型SCI,是否是细菌抵御噬菌体捕食的新颖抗噬菌体功能贮库。

- 我们首先通过生物信息学分析,在大量细菌基因组中搜寻整合子内的潜在抗噬菌体系统。接着,我们克隆了霍乱弧菌第七次大流行株大型SCI中所有已知功能未知的基因盒,并通过噬菌体攻击对这些克隆株进行筛选,以识别具有抗噬菌体功能的基因盒。我们进一步通过实验验证了筛选到的系统的功能机制,并鉴定出噬菌体中的抗防御蛋白。最后,我们通过基因盒位点转移实验,探究了基因盒在整合子中表达水平对防御功能的影响。

- 生物信息学分析发现在细菌整合子基因盒中共包含783个完整的潜在抗噬菌体系统。这些防御系统通常结构紧凑,组件少(通常仅单个基因),且基因尺寸较小,以适应整合子盒的特点。

- 功能筛选在霍乱弧菌SCI中鉴定出16个编码新颖抗噬菌体系统的基因盒,占测试基因盒的近20%。这些系统通过诱导细胞裂解或生长停滞抑制噬菌体扩增,其中包括迄今为止发现的最小防御系统Toutatis。研究还鉴定出噬菌体中的抗防御蛋白,证实了噬菌体与弧菌之间长期的共同进化。将抗噬菌体基因盒移位至整合子启动子附近能增强防御效果。这些新发现的系统是霍乱弧菌流行株近期获得的,并在其他弧菌和移动遗传元件中存在同源物。

- 本研究揭示了染色体整合子是细菌抗噬菌体防御系统的巨大生物库,并在其获得、丢失和表达调控中发挥重要作用。整合子防御系统的紧凑性提供了研究其作用机制的独特机会。这些系统在单个SCI中的高丰度,表明整合子是潜在生物技术应用新工具的重要来源。

(~ ̄▽ ̄)~ 胰腺癌限制性隐匿抗原是T细胞识别的靶点

Pancreatic cancer–restricted cryptic antigens are targets for T cell recognition – SCIENCE – 2025

美国马萨诸塞州剑桥市麻省理工学院生物学系

- 胰腺癌对免疫疗法反应差。癌细胞能翻译非编码基因元件产生隐匿(非经典)肽,它们可以由人白细胞抗原I类(HLA-I)呈递。隐匿肽在大多数实体瘤中特征不清。深入理解它们的呈递和免疫原性,有望为胰腺癌等实体瘤开辟新的治疗途径。本研究旨在鉴定胰腺癌中HLA-I呈递的隐匿肽,并评估其免疫原性。

- 我们对胰腺癌患者的类器官和原发灶肿瘤进行了高深度免疫肽组学分析,发现类器官显著提高了癌症来源肽的特异性鉴定。虽然构建了患者个体化的蛋白质基因组搜索空间,但免疫肽组学检测到的突变编码肽数量很少。相比之下,我们经验性地鉴定了1000多种由HLA-I呈递的隐匿肽,它们来源于多种基因组元件,如长非编码RNA(lncRNA)、5’或3’非翻译区(UTRs)和替代阅读框(intORFs)。

- 我们还评估了多种正常组织(包括健康胸腺),并筛选了潜在的癌症限制性翻译的隐匿肽。近30%在胰腺癌中鉴定的隐匿肽未在任何健康组织中检测到,我们将这些称为癌症限制性隐匿肽。许多癌症限制性隐匿肽在多位患者中共享,尤其是在预测结合HLA-A*02:01的肽中,共享率接近50%。

- 我们利用体外T细胞启动和扩增平台评估了隐匿肽的免疫原性,发现癌症限制性隐匿肽显示出强大的免疫原性,与突变编码的新表位相当。我们通过条形码抗原图谱技术,在单细胞分辨率下分离了针对隐匿肽的特异性T细胞受体(TCR),并重构了部分TCR以确认抗原特异性、表征TCR亲合力并评估潜在的交叉反应性。利用CRISPR介导的TCR重定向(TCR-T)技术,我们证明T细胞能识别肿瘤细胞上内源性水平的隐匿抗原。此外,针对癌症限制性隐匿抗原的TCR-T细胞对患者来源的胰腺癌类器官显示出强大的体外和体内杀伤作用。这些结果表明,胰腺癌中的异常翻译可以产生可被T细胞识别的隐匿抗原。我们的数据支持一部分隐匿肽是癌症限制性的、具有免疫原性,并且可以直接靶向人胰腺癌细胞表面,提示它们是值得进一步研究的潜在治疗靶点。

(~ ̄▽ ̄)~ 转录组神经元类型在功能和形态上存在地形差异

Transcriptomic neuron types vary topographically in function and morphology – Nature – 2025

德国马克斯普朗克生物智能研究所

- 神经元的表型特征,如形态、连接性和功能,很大程度上由一组特异性表达的基因组合决定。虽然转录组空间中的神经元簇通常对应于不同的细胞类型,并且在某些情况下表现出共享的形态和功能,但在复杂的脑区中,这种转录组-表型对应关系的精细地形变化仍不完全清楚。本研究旨在探究在斑马鱼视顶盖(一个将视觉输入转化为运动输出并具有功能特化子区域的结构)中,转录组定义的细胞类型如何与其在不同空间位置的功能和形态多样性相关联。

- 为了解视顶盖的细胞类型结构,本研究对视顶盖神经元进行了转录组分析,共识别出60多种按解剖分层组织的细胞类型。 researchers随后结合双光子钙成像技术,测量了数千个视顶盖神经元的视觉反应,并将其与对应的转录组谱进行匹配。此外,利用特异性转基因品系,本研究还对通过转录组鉴定的神经元的形态进行了详细表征。

- 研究发现,即使是转录组上非常相似的神经元,在形态、连接性和视觉反应上也可能表现出显著差异。进一步将神经元在视顶盖内的三维空间坐标纳入分析后,研究者在单个转录组簇内部发现了由功能和形态定义的解剖学亚簇。

- 这些结果表明,除了内在的遗传或转录组程序外,外在的、位置依赖的因素极大地扩展了遗传背景相似神经元的表型多样性。这一发现挑战了仅基于转录组对神经元进行完全分类的传统观点,强调了局部微环境和空间位置在塑造神经元最终表型和功能特化中的关键作用,对于理解复杂脑区的功能组织具有重要指导意义。

巨噬细胞指导疫苗接种诱导的B细胞记忆的位置依赖性召回

Macrophages direct location-dependent recall of B cell memory to vaccination – Cell – 2025

- 疫苗接种产生持久的浆细胞和记忆B细胞(Bmems),记忆B细胞在再次暴露于抗原时,可能重新进入生发中心(GCs)以进一步改变其B细胞受体。本研究旨在探究B细胞记忆召回反应如何被调节,特别是记忆B细胞位置(引流与非引流淋巴结)以及细胞相互作用对召回命运(例如重新进入GCs)的影响。

- 我们使用小鼠模型研究了引流淋巴结和非引流淋巴结中记忆B细胞的行为。我们重点研究了包膜下窦巨噬细胞(SSMs)的作用。此外,我们在人体参与者中进行了研究,比较了在同一手臂或对侧手臂接种BNT162b2疫苗加强针的效果。

- 在小鼠模型中,我们发现引流初次疫苗接种部位的淋巴结内存在一个居住在包膜下微环境的记忆B细胞亚群,与非引流淋巴结中的循环记忆B细胞相比,该亚群能够产生更大的召回反应,并且更有可能重新进入GCs。引流淋巴结中记忆B细胞位置依赖性地召回到GCs的过程依赖于包膜下微环境中的CD169+ 包膜下窦巨噬细胞(SSMs)。在人体参与者中,与在对侧手臂接种加强针相比,在同一手臂接种BNT162b2疫苗加强针能更快地分泌广泛中和抗体,促进GCs参与,并增强SARS-CoV-2特异性B细胞的克隆扩增。

- 这些数据揭示了致敏的引流淋巴结SSMs在决定记忆B细胞召回后的命运中发挥了此前未被认识的作用,影响了二次免疫反应的速度和有效性。这项发现可能为优化疫苗接种策略(例如,确定加强针接种部位)提供新的见解。

单细胞转录组学揭示根系组织如何适应土壤胁迫

Single-cell transcriptomics reveal how root tissues adapt to soil stress – Nature – 2025

- 陆生植物在土壤特性和环境应激差异巨大的环境中茁壮成长。根系系统能够适应不同的土壤条件和胁迫,然而,其在个体细胞层面的响应机制如何被编程仍不清楚。

- 本研究利用单细胞RNA测序和空间转录组学方法,比较了水稻根系在琼脂凝胶和土壤条件下生长的单细胞转录组。我们还研究了典型的土壤胁迫——压实,如何诱导根系组织内的基因表达变化。

- 结果显示,与均匀的琼脂凝胶生长条件相比,在非均一的土壤条件下生长的水稻根系外层细胞类型表现出显著的基因表达变化。这些组织特异性的转录响应涉及营养稳态、细胞壁完整性和防御机制。研究进一步表明,土壤压实胁迫触发了根系外层和内层组织的细胞壁重塑和屏障形成相关基因的表达变化,这些变化受韧皮部细胞释放的脱落酸调控。

- 我们的研究以单细胞分辨率揭示了根系组织如何交流并适应不同的土壤条件,为理解植物根系对复杂土壤环境的响应机制提供了新的视角。

(~ ̄▽ ̄)~ 一种用于内脏器官的无电池纳米流体细胞内递送贴片

A battery-free nanofluidic intracellular delivery patch for internal organs – Nature – 2025

北京先进创新生物医学工程中心Mo Li团队

- 将治疗药物靶向递送到内脏器官,例如促进愈合或细胞凋亡,在多种疾病治疗中具有潜力。然而,目前主要的递送方式依赖于循环系统,这种方式在效率、安全性和/或可控性方面存在显著局限性。本研究旨在开发一种新型局部递送技术,实现药物在靶向内脏器官细胞内的增强递送。

- 本文报道了一种无电池、无芯片的软性纳米流体细胞内递送(NanoFLUID)贴片。该贴片采用无芯片架构和薄型功能层设计的柔性特性,便于与内脏器官集成。其结构包含纳米孔-微通道-微电极,能够在相对较低幅度的脉冲(20 V)下实现安全、高效且精确的细胞膜电穿孔。

- 研究人员在多种体内模型中评估了NanoFLUID贴片的性能,包括乳腺肿瘤治疗、肝急性损伤以及肿瘤发展模型的构建。此外,利用NanoFLUID介导的基因文库体内转染,高效筛选了乳腺癌肺和肝转移的关键驱动基因。NanoFLUID贴片通过电穿孔显著加速了细胞内有效载荷的转运,相比传统扩散方法提高了约105倍。在多个体内场景的评估中,验证了该贴片在器官靶向递送方面的效率、安全性和可控性。通过NanoFLUID介导的基因文库筛选,成功鉴定出DUS2是一种肺特异性转移驱动基因。

- NanoFLUID代表了一种用于靶向递送有效载荷到内脏器官的创新性生物电子平台,可用于治疗多种疾病并为生物学研究提供新视角,例如用于发现特定器官转移的驱动基因。

细胞周期持续时间决定肿瘤转化能力

Cell cycle duration determines oncogenic transformation capacity – Nature – 2025

加拿大MountSinai医院Lunenfeld–Tanenbaum研究所;加拿大多伦多大学眼科与视觉科学系;加拿大多伦多大学检验医学与病理学系;中国四川大学华西医院眼科研究所眼科与视觉科学研究室

- 肿瘤驱动基因突变在正常人体组织中广泛存在,但在小鼠嵌合体中,携带致癌病灶的细胞也能形成正常的成人组织而不引起癌症。本研究旨在阐明逃脱癌症并通过正常发育的细胞谱系与少数致癌的细胞谱系之间的区别,并寻找区分易致癌谱系和抗性谱系的关键性癌症特征。

- 研究人员在多种肿瘤类型中,检测了细胞总周期持续时间(Tc)与转化易感性之间的关系。他们分析了易致癌的Rb- 和 p107-缺陷视网膜(Rb1又称Rb,p107又称Rbl1),发现其表现出凋亡、衰老、免疫监视、血管生成、DNA修复、极性和增殖等缺陷。他们通过扰动SKP2–p27–CDK2/CDK1轴来探究其对癌症发生的影响。

- 研究发现,扰动SKP2–p27–CDK2/CDK1轴可以在不影响上述众多癌症特征的情况下阻止癌症发生,这表明癌症的发生需要多于这些特征的存在。一个关键发现是,所有被测试的肿瘤抑制基因突变都增加了Tc。视网膜母细胞瘤细胞起源细胞的Tc是抗性谱系细胞Tc的一半。Tc也能区分Rb−/−垂体癌的起源细胞。在肺部,Rb和p53(又称Trp53)的缺失转化神经内分泌细胞,而KrasG12D或BrafV600E突变转化肺泡II型细胞,本研究一致表明,无论突变时机如何,Tc最短的细胞始终是肿瘤的起源细胞。

- 相对的Tc是肿瘤起始的关键特征,它在多种情况下区分了易致癌和抗性的细胞谱系,解释了突变细胞如何在不诱导凋亡、衰老或免疫监视的情况下逃脱转化。这些发现为理解肿瘤发生的细胞基础提供了新的视角。

TIR 结构域在细菌中产生组氨酸-ADPR 作为免疫信号

TIR domains produce histidine-ADPR as an immune signal in bacteria – Nature – 2025

立陶宛维尔纽斯大学生物技术研究所

- Toll/白细胞介素-1受体(TIR)结构域是跨生命域的模式识别免疫蛋白的核心组成部分。在细菌和植物中,TIR结构域蛋白识别病原体入侵后,产生完全由核苷酸部分组成的免疫信号分子。本研究旨在鉴定细菌II型Thoeris防御系统中TIR结构域蛋白产生的信号分子,并阐明其功能和作用机制。

- 研究人员鉴定并表征了由细菌II型Thoeris防御系统TIR结构域蛋白产生的信号分子。他们通过结构生物学方法确定了该分子与效应蛋白宏域结合的晶体结构,并结合生化和突变分析来确认其结构基础及功能。此外,他们还筛选并鉴定了一类能够结合并隔离该信号分子的噬菌体蛋白。

- 研究发现,细菌II型Thoeris系统的TIR结构域产生一种独特的信号分子,由氨基酸组氨酸与ADP-核糖(His-ADPR)共价连接组成。His-ADPR在噬菌体感染响应中产生,并通过结合效应蛋白C端的一个宏域来激活效应蛋白。His-ADPR与宏域的结合结构为理解信号识别提供了基础。进一步分析揭示了一类噬菌体蛋白能够结合和隔离His-ADPR信号分子,从而帮助噬菌体规避TIR介导的免疫。

- 本研究揭示了细菌TIR信号的新颖多样性,并鉴定了一类新的TIR衍生的免疫信号分子,它们结合了核苷酸和氨基酸部分。这些发现加深了对细菌先天免疫和宿主-病原体相互作用的理解,并揭示了噬菌体逃避免疫的新机制。

(~ ̄▽ ̄)~ 复合毒素酶抑制剂varepladib和广谱中和人源抗体复合疗法提供蛇毒防护

美国Centivax Inc.

- 蛇咬伤中毒是一种被忽视的热带疾病,每年在人类中导致超过10万人死亡和30万人永久性残疾。广谱中和抗体和广谱化学抑制剂已被提议作为解决方案,但如何开发一种具有治疗效果的复合疗法以及所需组分数量尚不清楚。为了弥补这一空白,本研究旨在开发并评估一种由广谱中和抗体和化学抑制剂组成的治疗性复合疗法,以提供广泛的蛇毒防护。

- 为了解决上述问题,我们从一个具有广泛蛇毒暴露史的高度免疫的人类供者的记忆B细胞中迭代分离出两种广谱中和抗蛇毒抗体。研究人员鉴定出这些抗体识别普遍存在的长短蛇神经毒素上的保守中和表位。通过晶体结构解析,揭示了这些抗体通过模拟神经毒素与其宿主靶点尼古丁乙酰胆碱受体的相互作用界面来发挥作用。随后,我们将这些抗体与磷脂酶抑制剂varepladib联合,构建了一个三组分复合疗法。

- 我们在体内测试了这一三组分复合疗法(两种抗体加varepladib)对世界卫生组织第一类和第二类眼镜蛇亚科(elapid)多样性类别中19种蛇的全毒液挑战的防护效果。结果显示,该疗法能够挽救所有被挑战的动物,并且对大多数蛇毒实现了完全保护。

- 本研究成功开发并验证了一种由广谱中和抗体和化学抑制剂组成的治疗性复合疗法,其对多种眼镜蛇亚科蛇毒具有广泛的防护作用。这一概念验证了多组分复合疗法在应对蛇咬伤中毒这一复杂挑战中的巨大潜力,为开发比传统抗蛇毒血清更广泛有效、易于生产和获取的治疗方案提供了新的方向,有望显著降低全球蛇咬伤相关的死亡率和致残率。

长时程组蛋白乳酸化连接代谢和表观遗传重编程介导先天性免疫记忆

- 训练性免疫(trained immunity)是一种先天免疫记忆形式,其特征是对未来刺激表现出增强的反应性,其机制基础在于表观遗传和代谢重编程。在接种卡介苗(BCG)的个体中,乳酸释放与再刺激后增强的细胞因子反应相关。本研究旨在探究组蛋白乳酸化,特别是组蛋白H3赖氨酸18位点(H3K18la)的乳酸化,在训练性免疫中的作用及其与代谢变化的关联。

- 研究人员分析了经过训练的单核/巨噬细胞。他们测量了细胞训练过程中乳酸的产生,并检测了组蛋白乳酸化,特别是H3K18la的水平和在基因组上的分布。通过染色质分析,评估了H3K18la与活性染色质以及基因转录的关联。此外,研究使用了药理学抑制剂靶向乳酸产生或组蛋白乳酸化,以评估其对训练性免疫反应的影响,并分析了LDHA和EP300基因的多态性与训练性免疫的关系。在活体(in vivo)实验中,研究检测了H3K18la在BCG疫苗接种后的长期持久性。

- 研究发现,经过训练的单核/巨噬细胞表现出显著的H3K18lactylation,主要富集于远端调控区域。H3K18lactylation水平与活性染色质状态和基因转录呈正相关。值得注意的是,这种组蛋白乳酸化标记在训练刺激移除后仍持续存在,并与二次刺激后的“训练性”基因转录密切相关。研究进一步证明,诱导训练性免疫过程中乳酸产量的增加会导致促炎症细胞因子产生增强,这一过程与组蛋白乳酸化相关。药理学抑制乳酸产生或组蛋白乳酸化均能阻断训练性免疫反应。此外,LDHA和EP300基因的多态性被证实能够调节训练性免疫。在活体实验中,H3K18la在BCG接种90天后仍能持续存在。

- 这些发现表明,组蛋白H3K18的乳酸化是先天免疫记忆的一个重要的、长时程的表观遗传标记。该研究揭示了代谢中间产物(乳酸)通过组蛋白乳酸化直接连接代谢重编程和表观遗传调控,从而塑造和维持训练性免疫。这一机制的阐明不仅加深了我们对先天免疫记忆的理解,也提示组蛋白乳酸化通路及其相关酶(如LDHA, EP300)可能成为调节免疫反应和开发新型免疫疗法的潜在靶点。

饮食在小鼠肠道菌群恢复中的作用优于微生物移植

Diet outperforms microbial transplant to drive microbiome recovery in mice – Nature – 2025

美国芝加哥大学普利兹克医学院医学科学家培训计划;美国芝加哥大学生态与演化系

- 高脂肪、低纤维的西方饮食(WD)导致肠道菌群失调,表现为分类多样性和代谢广度降低,进而增加代谢、免疫和全身性疾病风险。尽管已知WD会损害菌群对急性扰动(如抗生素治疗)的恢复能力,但这种损伤的机制以及长期存在的抗生素后菌群失调对宿主的具体影响尚待阐述。

- 本研究在小鼠模型中探索了抗生素治疗后肠道菌群恢复其分类学和功能特征的轨迹,并比较了饲喂常规食物(RC)和WD的小鼠之间的差异。研究采用了代谢建模来预测不同饮食下菌群的互营(syntrophic cross-feeding)网络。通过干预实验,评估了饮食调整和粪便菌群移植(FMT)对菌群恢复的必要性和充分性。最后,检测了WD饮食下长期菌群失调对小鼠易感肠道病原体鼠伤寒沙门氏菌感染的影响。

- 研究发现,只有饲喂RC饮食的小鼠才能快速且连续地恢复菌群。代谢建模结果显示RC饮食促进了营养互营相互作用的发展,而WD饮食下,优势菌群垄断了可用资源且不释放互营副产物。干预实验表明,合适的饮食环境对于快速稳健的菌群恢复是必要且充分的,而微生物移植既不必要也不充分。此外,处于WD饮食下的长期菌群失调小鼠对鼠伤寒沙门氏菌感染显示出更高的易感性。

- 本研究结果挑战了当前普遍认为FMT是解决菌群失调万能策略的观点,并强调了特定的饮食干预至少是FMT有效的先决条件,同时也可能提供一种更安全、更自然、更少侵入性的替代方案。研究揭示了宿主饮食环境如何塑造菌群恢复过程及其代谢互动,为通过饮食调节来改善菌群健康和预防疾病提供了新的视角和实验证据。

DNA门控的分子守卫控制细菌Hailong抗噬菌体防御

A DNA-gated molecular guard controls bacterial Hailong anti-phage defence – Nature – 2025

美国哈佛医学院微生物学系;美国达纳-法伯癌症研究所癌症免疫学与病毒学系

- 动物和细菌细胞利用核苷酸转移酶(NTase)响应病毒感染,并控制重要的免疫信号传导途径,包括cGAS-STING天然免疫和CBASS抗噬菌体防御。尽管已知NTase在免疫中发挥作用,但其在细菌抗噬菌体防御中的具体机制多样性及其如何通过信号分子实现精确调控仍需深入探索。

- 本研究发现了一个新的细菌防御系统家族,命名为Hailong。该系统利用NTase酶组成性地合成DNA信号来防御噬菌体感染。研究通过X射线晶体学解析了Hailong蛋白B(HalB)的结构,这是一种将脱氧ATP转化为单链DNA寡聚体的NTase,并确定了其从C端酪氨酸残基起始的创新从头酶促引发DNA合成的逐步机制。

- HalB合成的DNA信号能够结合并抑制Hailong蛋白A(HalA)效应复合物的激活。利用2.0Å分辨率的冷冻电镜技术,研究解析了HalA-DNA复合物的结构,揭示了HalA是一个膜蛋白,包含一个保守的离子通道结构域和一个独特的“皇冠”结构域,后者负责结合DNA信号并控制激活的开放。体内研究进一步表明,噬菌体复制所需的病毒DNA外切酶会触发引发状态的HalA复合物的释放,进而诱导保护性宿主细胞生长停滞。

- 我们的研究揭示了抑制性核苷酸免疫信号如何作为分子守卫抵御噬菌体感染,并通过Hailong系统扩展了NTase酶在控制抗病毒免疫中的机制认知。这一发现为理解细菌如何利用内源性信号分子精确调控防御反应提供了新的视角,并可能为开发新的抗菌或抗病毒策略提供理论基础。

糖鞘脂合成对自然杀伤细胞和细胞毒性T细胞的特异性必要性

- 展示复杂调控的细胞身份基因通常由超级增强子(super-enhancer, SE)结构标记。研究者评估了自然杀伤(NK)细胞中的SE,鉴定到编码糖鞘脂(GSL)合成关键酶UGCG的基因Ugcg。在此之前,糖鞘脂代谢在NK和细胞毒性T细胞生物学中的具体作用尚不清晰。

- 本研究利用多种技术手段探究GSL合成的作用。通过在早期造血细胞中进行Ugcg基因条件性敲除,研究其对不同血细胞谱系发育的影响。采用药理学抑制剂阻断UGCG酶活性,观察对细胞毒颗粒、细胞毒性 কার্যक्षमতা、病毒感染后扩增以及细胞凋亡的影响。进一步研究了Ugcg下游拥有SE结构的基因B4galt5及其产物乳糖神经酰胺(LacCer)的作用。此外,还在病毒感染过程中检测了Ugcg和B4galt5在CD8+ T细胞中的表达及其功能。

- 研究发现,在早期造血细胞中条件性敲除Ugcg基因能够完全阻止NK细胞的生成,但对其他造血谱系没有影响,表明GSL合成对NK细胞发育具有特异性。药理学抑制UGCG活性,导致NK细胞的细胞毒颗粒异常、细胞毒性下降、病毒感染后细胞扩增减少,并促进了细胞凋亡。

- 研究观察到B4galt5在病毒感染期间的CD8+ T细胞中表达上调,与细胞毒性能力的获得相关。加入B4galt5的产物LacCer可以逆转UGCG抑制诱导的细胞凋亡,而复杂的GSL(如asialo-GM1)并非NK细胞存活和颗粒完整性所必需。此外,在病毒感染期间,缺乏Ugcg的抗原特异性CD8+ T细胞未能有效扩增。这些结果共同揭示了GSL代谢,特别是UGCG催化的合成途径,在NK和CD8+ T细胞的生成、存活、功能以及感染响应中的关键和选择性作用。

冷冻电镜揭示天然RNA多价性的机制

Cryo-EM reveals mechanisms of natural RNA multivalency – SCIENCE – 2025

中国四川大学生物治疗国家重点实验室

- 生物大分子的同源低聚化形成功能性装配体,这对于理解各种细胞过程至关重要。然而,RNA四级结构鲜有报道。比较基因组学分析已鉴定出包含数百个序列的RNA家族,它们采用保守的二级结构并可能折叠成复杂的三维结构。本研究旨在揭示驱动天然RNA多价性(同源低聚化)的分子机制及其装配方式。

- 本研究利用比较基因组学方法筛选出可能形成保守二级和复杂三维结构的RNA家族(ARRPOF、OLE、ROOL、GOLLD),并进一步利用冷冻电子显微镜(cryo-EM)技术,在2.6至4.6埃的分辨率下确定了其中四个RNA家族装配体的结构。

- 研究确定了ARRPOF和OLE形成二聚体结构,而ROOL和GOLLD则形成六聚体、八聚体和十二聚体纳米结构。这些同源低聚体装配体揭示了大量促成RNA多价性的结构基序,包括“亲吻环”(kissing-loop)、回文碱基配对(palindromic base-pairing)、A碱基堆叠(A-stacking)、金属离子协调(metal ion coordination)、假结(pseudoknot)以及小沟相互作用(minor-groove interactions)。

- 这些结果提供了驱动RNA多价性分子间相互作用的分子基础,并具有潜在的功能相关性,有助于深入理解RNA在细胞过程中的高级结构和功能。

几何受限的玫瑰花瓣

Geometrically frustrated rose petals – SCIENCE – 2025

以色列耶路撒冷希伯来大学拉卡赫物理研究所;以色列特拉维夫大学生物医学工程系

- 生长与形态之间存在深刻的相互关联,这种关联常常通过几何不兼容性引起的力学不稳定性进行调节。尽管高斯不兼容性长期以来被认为是自然生长细长器官形态形成的原因。

- 本研究表明玫瑰花瓣的生长廓线仍与高斯不兼容性兼容。它们独特形状的产生源于一种不同类型的几何不兼容性,即Mainardi-Codazzi-Peterson(MCP)不兼容性,它导致花瓣边缘形成局部尖点(cusps)。研究人员在理论、计算和实验上通过模型圆盘状花瓣验证了MCP不兼容性导致局部尖点形成的机制。

- 我们的研究揭示了不同的形态模式,范围从光滑边缘到形成尖点的结构。研究还证实了应力在尖点处的集中如何影响后续的花瓣生长。

- 这些发现将MCP不兼容性定位为自然和人造自变形片材中尖点形成的通用机制。

维度降低简化嗅觉回路中的突触配对

美国斯坦福大学生物系;美国斯坦福大学霍华德·休斯医学研究所

- 神经元轴突在选取三维(3D)空间中的突触后伴侣时面临复杂的选择。这项研究旨在揭示动物(果蝇)触角叶嗅觉回路中突触配对的潜在机制,其目标是理解如何高效地建立3D嗅小球图谱。

- 研究人员通过观察果蝇触角叶的发育过程,分析了嗅觉感受神经元(ORN)轴突与投射神经元(PN)树突如何寻找并识别彼此的突触伴侣。

- 研究发现,在发育过程中,ORN轴突首先在触角叶的球形表面接触其PN树突伴侣,无论成体嗅小球位于表面附近还是内部。沿着这个二维表面,每种类型的ORN轴突都遵循特定的弧形轨迹,精确地与其伴侣的树突相交。改变轴突的轨迹会损害突触伴侣的匹配。

- 这一发现表明,在果蝇嗅觉回路中,复杂的3D搜索问题通过序列地降维转化为一维投影,从而简化了突触伴侣的匹配过程。这种维度降低的策略为理解复杂的神经回路组装提供了新的视角。

共生丝状肠道真菌通过次生代谢产物–CerS6–神经酰胺轴改善MASH

中国北京大学基础医学院免疫学系;中国北京大学国家女性生殖调控重点实验室;中国北京大学第三医院生殖医学中心;中国北京大学国家卫生健康委医学免疫学重点实验室;Changtao Jiang团队

- 现有研究表明肠道微生物与人类代谢性疾病紧密相关,其中肠道细菌的作用得到了较多关注。然而,尽管真菌作为肠道微生物组的重要成员日益受到认可,但肠道共生真菌在宿主健康和疾病中的作用及其潜在分子机制仍不清楚。优化肠道真菌的培养方法对于理解肠道微生态和深入探讨宿主-肠道菌群相互作用至关重要。

- 为了揭示肠道共生真菌的作用,本研究开发了一种基于粪便原位环境孵育的优化培养方法(FOCUS-G)。利用此系统,成功分离并发现丝状真菌镰刀菌属(Fusarium spp.)能够适应厌氧环境并在小鼠肠道稳定定植。发现该真菌普遍存在于全球人类粪便测序数据中。继而研究了肠道真菌是否在宿主疾病,特别是代谢功能障碍相关性脂肪性肝炎(MASH)的进展中发挥作用。

- 利用FOCUS-G系统从中国五个不同地理区域的志愿者粪便样本中分离到2137株真菌。通过氧适应性测试鉴定出镰刀菌属是能够适应结肠厌氧环境的肠道丝状真菌。全球肠道真菌ITS数据显示,串珠镰刀菌(Fusarium foetens)常见于不同人类群体的肠道。单次口服灌胃即可使无菌小鼠和SPF小鼠的结肠定植串珠镰刀菌。研究发现,串珠镰刀菌灌胃通过抑制神经酰胺合成途径中的关键酶CerS6,改变神经酰胺代谢,从而改善小鼠MASH的进展。通过肠道特异性敲除和过表达Cers6基因验证了CerS6在串珠镰刀菌介导的MASH改善中的作用。

- 色谱分析表明,串珠镰刀菌产生一种次生代谢产物FF-C1,该产物通过直接、非竞争性结合抑制CerS6酶活性。研究显示,FF-C1改善Cers6fl/fl小鼠MASH的进展和疾病结局,但在Cers6ΔIE小鼠中无此效果,证明FF-C1的作用依赖于CerS6。本研究开发的原位粪便环境孵育培养方法成功鉴定出能适应厌氧环境的肠道丝状真菌镰刀菌属。

- 总的来说,研究发现串珠镰刀菌通过其次生代谢产物FF-C1抑制肠道CerS6并降低血清神经酰胺水平,从而逆转小鼠模型的MASH进展。本研究深入揭示了宿主-共生真菌相互作用的生物学机制,并表明真菌次生代谢产物可以影响具有临床相关性的宿主代谢途径,为改善此类疾病提供了新的研究策略。

TIGR-Tas:原核生物及其病毒中的模块化RNA引导DNA靶向系统家族

美国马萨诸塞州霍华德休斯医学研究所;美国马萨诸塞州杨滩联合机构;美国麻省理工学院麦戈文脑研究所;美国麻省理工学院哈佛大学博德研究所;美国麻省理工学院脑与认知科学系;美国麻省理工学院生物工程系;美国哈佛大学干细胞与再生生物学系

已经入库

- 现有的依赖于进化关系的搜索方法在发现新的RNA引导系统方面存在局限性,许多此类系统尚未被发现。本研究旨在通过结合使用非进化搜索策略,发现与CRISPR系统无关的新型RNA引导系统。

- 研究者首先从化脓性链球菌Cas9 (SpCas9) 的RNA结合结构域入手,采用比较结构分析来寻找相似区域。随后结合序列谱分析和大型语言模型聚类技术,对潜在的新型RNA引导系统进行鉴定。

- 通过上述方法,研究者鉴定出了核仁蛋白 (Nop) 结构域,这是一个保守的RNA结合折叠,存在于多种蛋白质中。进一步的筛选发现了一个新的RNA引导DNA靶向系统家族,存在于噬菌体、古菌病毒和寄生细菌中,并将其命名为串联间隔引导RNA (TIGR)–TIGR相关 (Tas) 系统。TIGR-Tas系统在其引导RNA(称为tigRNA)和效应蛋白方面均是模块化的。tigRNA以阵列形式编码,包含两个串联排列的间隔序列(A和B)。Tas蛋白均具有Nop结构域,部分包含核酸酶结构域,另一些则与潜在的效应蛋白相关。

- 研究者通过冷冻电镜解析了含有RuvC核酸酶的TasR蛋白的结构,显示RuvC结构域与核心Nop结构域相对独立,表明其可能被其他功能结构域取代。TasR利用独特的靶向机制切割DNA,tigRNA的间隔序列通过串联作用指定靶点,其中间隔序列A与靶标的一条链配对,间隔序列B与另一条链配对。研究还发现TIGR-Tas系统与box C/D snoRNPs和IS110 RNA引导转座酶有显著相似性,暗示了生命不同领域中RNA引导机制的进化联系。TIGR-Tas系统紧凑且模块化的结构、串联引导RNA以及缺乏靶标基序限制等特性,使其区别于其他RNA引导系统,并可能实现更灵活和精确的基因组编辑应用。研究者证明了TasR可以在人类基因组中编辑靶向位点,突显了其在生物技术开发方面的潜力。尽管TIGR-Tas系统的生物学功能尚不明确,它们可能在病毒防御或竞争、基因组调控或尚未发现的过程中发挥作用,其阵列结构也提示存在基于RNA的记忆系统可能性。

神经酰胺通过 FPR2 受体的代谢信号抑制脂肪细胞产热

- 神经酰胺作为重要的细胞膜脂质和代谢信使,在代谢性疾病中水平升高并与多种慢性病进展相关,包括影响能量代谢过程如产热。尽管对神经酰胺的细胞内作用机制已有广泛研究,但它们如何通过膜受体进行跨膜信号传导,尤其是在脂肪细胞中以及对产热等功能的影响,仍是未知领域。

- 研究人员首先观察到外源施用 C16:0 神经酰胺能抑制脂肪细胞产热并降低细胞内环磷酸腺苷(cAMP)水平,推测可能存在由 Gi 偶联的膜受体参与其中。他们对脂肪细胞中表达的靠前的 G 蛋白偶联受体(GPCRs)进行了无偏向篩查,以鉴定神经酰胺受体。随后通过多种生化和功能实验(如 FlAsH-BRET、放射性配体结合和受体活性检测)验证神经酰胺与鉴定出的受体的直接互作。在体内层面,构建了脂肪细胞特异性敲除 Fpr2 基因的小鼠模型来评估该信号通路的生理功能。最后,采用冷冻电镜(cryo-EM)解析了受体与不同神经酰胺特异性结合的复合物结构,并进行突变实验来揭示分子识别机制。

- 研究发现,甲酰肽受体 2 (FPR2) 是脂肪细胞中的 Gi 偶联神经酰胺受体。实验证实神经酰胺能直接结合并激活 FPR2,进而通过 Gi 信号通路抑制细胞内 cAMP 的产生,抑制脂肪细胞的产热功能。在脂肪细胞特异性 Fpr2 基因敲除小鼠中,神经酰胺诱导的脂肪组织产热减少效应被显著削弱,证明了 FPR2-Gi 信号轴的关键作用。结构解析显示,神经酰胺结合在 FPR2 的正位结合口袋内,FPR2 上的 H1023.29F178ECL2 疏水基序和 E89ECL1T177ECL2D2817.32 极性基序对于选择性识别特定链长(如 C16:0、C18:0 和 C20:0)的神经酰胺至关重要。有趣的是,通过在 FPR1 和 FPR3 上引入特定突变,可以使这些通常不响应神经酰胺的受体变得具有响应性。

- 本研究首次鉴定并表征了 FPR2 作为脂肪细胞中的选择性神经酰胺膜受体,详细解析了神经酰胺通过 FPR2-Gi-cAMP 信号通路抑制产热的分子机制。结构工作的深入分析阐明了 FPR2 对神经酰胺特定结构的识别基础,解释了其选择性。这一发现不仅填补了神经酰胺膜受体信号领域的空白,更重要的是,将 FPR2 确定为一个潜在的治療靶点,为开发治疗肥胖症及其他与神经酰胺水平升高相关的代谢性疾病提供了新的策略和基础,突显了神经酰胺与膜受体相互作用在细胞和系统代谢调控中的重要性。

神经活动调控和胶质细胞介导的脑淋巴发育控制

Neural-activity-regulated and glia-mediated control of brain lymphatic development – Cell – 2025

- 已知神经系统调控生理和病理条件下的外周免疫应答,但大脑本身如何影响免疫系统的发育尚不明确。脑膜壁淋巴内皮细胞(muLECs)位于软脑膜中,形成环绕大脑的免疫微环境,对大脑免疫监视有重要贡献。本研究旨在阐明大脑如何控制muLECs的发育。

- 本研究利用斑马鱼模型,探索了大脑对muLECs发育的调控机制,重点关注了神经活动和特定的胶质细胞亚群——slc6a11b+放射状星形胶质细胞(RAs)的作用。研究还考察了这些细胞如何通过分泌信号分子(如血管内皮生长因子C,Vegfc)以及与其他细胞(如ccbe1+成纤维细胞)协同作用来影响muLECs。

- 研究发现,在斑马鱼中,大脑通过一种特殊的胶质细胞亚群,即slc6a11b+放射状星形胶质细胞,控制muLECs的发育,且这一过程受到神经活动的调节。slc6a11b+ RAs的突触延伸至脑膜,它们通过表达血管内皮生长因子C (Vegfc) 来支配muLEC的形成。进一步的发现表明,神经活动对muLEC发育的调控确实需要slc6a11b+ RAs中的Vegfc。有趣的是,slc6a11b+ RAs还与钙结合 EGF 域 1 (ccbe1)+ 成纤维细胞协同作用,通过控制成熟 Vegfc 的分布来限制 muLEC 在脑表面的生长。

- 本研究揭示了一种由胶质细胞介导、并受神经活动调控的脑淋巴发育控制机制,同时也强调了组织间细胞协同在发育过程中的重要性。这些发现为理解神经系统与免疫系统在早期发育中的相互作用提供了新的视角。

肿瘤免疫类

肿瘤细胞衍生的精氨酸驱动肿瘤相关巨噬细胞多胺合成促进免疫逃逸

中山大学孙逸仙纪念医院

- 精氨酸代谢通过不同细胞类型之间复杂的代谢互馈,将肿瘤微环境(TME)重塑为促肿瘤生态位。然而,介导TME内精氨酸代谢集体效应的关键细胞间代谢通讯仍不清楚。本研究揭示了肿瘤细胞和巨噬细胞之间的代谢相互作用在精氨酸驱动的乳腺癌进展中起主导作用。

- 在TME内,乳腺癌细胞是精氨酸的主要来源。研究人员通过鉴定精氨酸来源、评估TAM极化对CD8+ T细胞抗肿瘤活性的影响,并深入探讨其机制(多胺合成->TDG->p53),阐明了这一过程。进一步通过靶向该代谢轴(精氨酸-多胺-TDG)来验证其在抑制乳腺癌生长中的治疗潜力。

- 肿瘤细胞衍生的精氨酸诱导肿瘤相关巨噬细胞(TAMs)向促肿瘤表型极化,从而抑制CD8+ T细胞的抗肿瘤活性。值得注意的是,这种肿瘤细胞-巨噬细胞的相互作用 override 了精氨酸本身对CD8+ T细胞抗肿瘤活性的促进作用。

- 机制上,精氨酸代谢产生的多胺通过胸腺嘧啶DNA糖基化酶(TDG)介导的DNA去甲基化增强促肿瘤TAM极化,此过程受p53信号通路调控。重要的是,靶向肿瘤细胞与巨噬细胞之间的精氨酸-多胺-TDG轴能显著抑制乳腺癌生长。

- 本研究突出了肿瘤细胞与TAMs之间基于精氨酸的代谢耦合是驱动乳腺癌免疫逃逸的关键机制,并揭示了精氨酸-多胺-TDG轴作为一个有潜力的治疗靶点,为乳腺癌治疗提供了新的思路。

衰老肿瘤细胞释放的线粒体DNA通过cGAS-STING通路增强PMN-MDSC驱动的免疫抑制

- 线粒体功能障碍是细胞衰老的标志之一。本研究旨在探究衰老细胞是否向细胞外空间释放线粒体DNA (mtDNA),及其对天然免疫的影响,尤其是在肿瘤微环境中的作用。

- 研究人员使用原代衰老细胞和接受治疗诱导衰老的肿瘤细胞模型,检测了细胞外mtDNA的释放。他们进一步探究了释放的mtDNA的包装形式(细胞外囊泡)、在肿瘤微环境中的转移靶细胞(PMN-MDSCs)以及介导其免疫抑制作用的下游信号通路(cGAS-STING-NF-κB)。同时,研究鉴定了介导mtDNA释放的分子机制(VDACs),并通过药理学抑制VDAC在前列腺癌小鼠模型中验证了靶向前体外mtDNA释放的治疗潜力。

- 研究发现,原代衰老细胞和治疗诱导衰老的肿瘤细胞均能积极地向细胞外环境释放mtDNA,这些mtDNA包装在细胞外囊泡中并选择性地转移至肿瘤微环境中的粒细胞髓系来源的抑制细胞(PMN-MDSCs)。mtDNA被PMN-MDSCs摄取后,通过激活cGAS-STING-NF-κB信号通路增强其免疫抑制活性,从而促进肿瘤进展。STING的激活不仅直接诱导NF-κB信号传导,还激活了PKR样内质网激酶(PERK),进一步放大了PMN-MDSCs中的NF-κB活性。

- 衰老细胞释放mtDNA的过程由电压依赖性阴离子通道(VDACs)介导。药理学抑制VDACs可降低细胞外mtDNA水平,逆转PMN-MDSCs驱动的免疫抑制,并在前列腺癌小鼠模型中增强化疗疗效。这些发现提示,靶向mtDNA释放可能重塑免疫抑制性肿瘤微环境,改善接受化疗患者的治疗效果。

Basigin抗体调节MCT影响肿瘤代谢和免疫

A basigin antibody modulates MCTs to impact tumor metabolism and immunity – Cell Discov – 2025

中国上海科技大学生命科学与技术学院

- 乳酸代谢和信号在癌症和免疫中密切相关。Basigin与单羧酸转运蛋白MCT1和MCT4协同调节乳酸跨膜转运。尽管靶向Basigin/MCT在治疗肿瘤方面有潜力,但Basigin抗体如何影响Basigin和MCT的机制尚不清楚。

- 研究开发了一种新的Basigin抗体。通过在NSCLC-PDO(非小细胞肺癌患者来源类器官)和T细胞中进行实验,探究了抗体对代谢谱的影响。利用冷冻电镜(Cryo-EM)结构分析和分子动力学模拟,研究了Basigin与MCT的相互作用以及抗体的作用机制。

- 研究表明Basigin正向调节MCT活性。开发的Basigin抗体能将Basigin转化为负向调节因子,从而有效抑制乳酸转运并增强抗肿瘤免疫。该抗体还能改变NSCLC-PDO和T细胞的代谢谱。

- 冷冻电镜和分子动力学模拟揭示,Basigin的细胞外Ig2结构域和跨膜结构域通过变构机制调节MCT1活性。抗体通过降低Basigin Ig2结构域柔韧性并减少Basigin跨膜结构域与MCT1的相互作用,从而降低MCT1转运速率。这些发现突出了通过调节代谢和免疫来靶向Basigin抗体治疗肿瘤的潜力,以及靶向多个转运蛋白共享的治疗性亚基的价值。

临床类

纳武利用单抗联合伊匹木单抗对比仑伐替尼或索拉非尼作为一线治疗不可切除肝细胞癌(CheckMate 9DW):一项开放标签、随机、III期试验

- 不可切除肝细胞癌(uHCC)预后不良,需要具有长期获益的治疗方案。CheckMate 9DW试验旨在评估纳武利尤单抗联合伊匹木单抗作为uHCC一线治疗的效果,并与标准治疗(仑伐替尼或索拉非尼)进行比较。

- 这是一项开放标签、随机、III期临床试验(CheckMate 9DW),在全球25个国家进行,招募标准为未经系统治疗的不可切除肝细胞癌患者(符合特定入排标准,如RECIST 1.1、Child-Pugh评分5-6、ECOG PS 0-1)。患者按1:1随机分配至纳武利尤单抗(1 mg/kg)联合伊匹木单抗(3 mg/kg)治疗组(静脉输注,前4剂每3周一次,之后仅纳武利尤单抗480 mg每4周一次)或研究者选择的仑伐替尼(8 mg或12 mg每日一次)或索拉非尼(400 mg每日两次)治疗组(口服)。主要终点为总生存期(OS),安全性为探索性终点。

- 在随访中位数35.2个月时,纳武利尤单抗联合伊匹木单抗组与仑伐替尼或索拉非尼组相比,总生存期显著改善(中位OS分别为23.7个月 [95% CI 18.8-29.4] vs 20.6个月 [17.5-22.5];风险比[HR] 0.79 [95% CI 0.65-0.96];双侧分层对数秩检验p=0.018)。在24个月和36个月时,联合治疗组的总生存率也高于对照组(24个月:49% [95% CI 44-55] vs 39% [34-45];36个月:38% [32-43] vs 24% [19-30])。两组患者的3-4级治疗相关不良事件发生率相似(联合治疗组 41% [137/332] vs 对照组 42% [138/325])。联合治疗组有12例死亡归因于治疗,对照组有3例。

- 纳武利尤单抗联合伊匹木单抗在未经治疗的不可切除肝细胞癌患者中显示出相对于仑伐替尼或索拉非尼显著的总生存获益,且安全性可控。这些结果支持纳武利尤单抗联合伊匹木单抗作为该类患者的一线治疗选择。

安罗替尼联合 penpulimab 对比索拉非尼用于不可切除型肝细胞癌一线治疗 (APOLLO): 一项随机对照 III 期试验

- 尽管免疫治疗联合方案已改变晚期肝细胞癌(HCC)的治疗格局,但并非所有患者都能获得显著的总生存获益,因此仍需探索新的有效治疗策略。安罗替尼联合 Penpulimab 在前期 II 期研究中已展现出令人鼓舞的抗肿瘤活性和安全性。本 III 期试验旨在评估安罗替尼联合 Penpulimab 相较于标准治疗索拉非尼在不可切除 HCC 患者一线治疗中的疗效和安全性。

- APOLLO 试验是一项多中心、开放标签、平行对照的随机 III 期临床试验,在中国 79 家研究中心开展。符合入选标准的不可切除 HCC 患者被按 2:1 的比例随机分配至安罗替尼联合 Penpulimab 治疗组或索拉非尼对照组。共同主要研究终点是由盲法独立评审委员会评估的无进展生存期(PFS)以及意向性治疗人群的总生存期(OS)。安全性则在所有接受至少一次研究药物剂量并有安全性评估记录的患者中进行评估。

- 共有 649 例患者被随机分配。最终 PFS 分析的中位随访时间在联合治疗组为 6.2 个月,索拉非尼组为 4.2 个月;第二次中期 OS 分析的中位随访时间分别为 15.3 个月和 14.5 个月。结果显示,安罗替尼联合 Penpulimab 组的中位 PFS 显著长于索拉非尼组(6.9 个月 vs 2.8 个月;风险比 [HR] 0.52;p<0.0001),中位 OS 也显著延长(16.5 个月 vs 13.2 个月;HR 0.69;p=0.0014)。

- 安全性方面,安罗替尼联合 Penpulimab 组最常见的 ≥3 级治疗相关不良事件为高血压和血小板计数下降,发生率略高于索拉非尼组。联合治疗组的治疗相关严重不良事件发生率(21%)高于对照组(9%),但治疗相关死亡率相似(<1% vs 1%)。本研究表明,安罗替尼联合 Penpulimab 在不可切除 HCC 中显著改善了 PFS 和 OS,具有成为新的一线治疗选择的潜力,但其在其他地区人群中的疗效和安全性仍需进一步验证。

儿童和青少年癌症嵌合抗原受体 T 细胞疗法的开发和可及性新模型:一项 ACCELERATE 多方利益相关者分析

- CAR T 细胞疗法对儿童癌症具有巨大的潜在益处,但非科学障碍阻碍了其充分实现,这些障碍也存在于其他罕见疾病中。纯粹的商业开发模式因药企投资回报不足而无法达到最优。患者获得治疗的机会受到限制,学术研究环境中的创新进展也面临困难。

- ACCELERATE(一个旨在推动新型抗癌药物及时研究的国际多方利益相关者组织)召开会议,讨论了儿童恶性肿瘤 CAR T 细胞疗法面临的挑战及应对方法。

- 讨论认为,新的学术和生物制药混合开发模式可能使罕见病人群受益,并且早期开发的协调可以促进协同作用并避免重复努力。在有前景的首次儿童试验后,需要新的模式来支持关键性试验、分散生产、注册和降低成本。欧洲药品管理局和美国食品药品监督管理局鼓励学术开发和早期沟通。

- 通过集合投资工具资助的生物技术公司,有可能通过注册和报销为患有癌症的儿童和青少年提供安全有效的产品。这种方法对于解决 CAR T 细胞疗法在罕见儿科肿瘤中的开发和可及性挑战至关重要。

国家癌症系统特征与全球泛癌症预后

National Cancer System Characteristics and Global Pan-Cancer Outcomes – JAMA Oncol – 2025

美国纪念斯隆·凯特林癌症中心放射肿瘤科

- 旨在确定哪些国家层面的卫生系统特征与全球范围内的pan-cancer人群预后改善相关联,以指导癌症控制系统的规划和加强。未来全球癌症病例和死亡人数预计将显著增加,增强癌症系统能力至关重要。

- 这是一项生态学研究,使用了来自185个国家的最新国家卫生系统指标和GLOBOCAN 2022提供的年龄标准化死亡率/发病率(MIR)数据。分析了包括人均卫生支出占GDP比例、人均GDP、每千人口医生/护理人员/外科医生数、全民健康覆盖(UHC)服务覆盖指数、病理服务可及性、人类发展指数、性别不平等指数(GII)、每千人口放疗中心数以及自付费用占比等多种指标与MIR的关联。关联性通过单变量和多变量线性回归模型进行评估,并校正了多重共线性。

- 单变量分析显示,评估的所有指标(如UHC指数、人均GDP、临床和劳动力能力、放疗能力、GII等)均与癌症的MIR显著相关(所有P < 0.001),其中UHC指数β值为-0.0076,人均GDPβ值为-5.10 × 10-6,放疗能力β值为-88.25,GIIβ值为0.63。多变量分析校正多重共线性后显示,更高的UHC指数和更高的人均GDP是独立预测更低(更好)癌症MIR的因素,该模型具有良好的解释力(R2=0.87)。按性别分层的多变量分析也显示,UHC指数和人均GDP与女性(R2=0.87)和男性(R2=0.85)的pan-cancer预后独立相关。

- 这项探索性研究表明,在人群层面,国家卫生系统在全民健康覆盖、卫生支出、人均GDP、临床劳动力和能力以及性别平等方面的发展与更好的pan-cancer预后相关。全民健康覆盖指数和人均GDP是强有力的独立预测因素。这些发现需要进一步验证,但可为全球卫生系统规划和优先事项设定提供信息。

(~ ̄▽ ̄)~ 消融性放射治疗在技术上可切除胰腺癌非手术管理中的评估

- 胰腺导管腺癌(PDAC)的手术切除生存获益有限,且术后并发症常影响系统治疗的及时开展。对于因合并症不适合手术的可切除PDAC患者,探索有效的局部治疗替代方案至关重要。消融性放射治疗(A-RT)是一种有前景的非侵入性局部治疗方法,本研究旨在评估A-RT在技术上可切除PDAC非手术管理中的疗效。

- 这是一项回顾性队列研究,纳入了2016年6月至2022年12月期间在纪念斯隆-凯特琳癌症中心接受A-RT治疗的,经组织学及影像学确诊为可切除(T1-2N0-1M0)PDAC的患者。这些患者均因非肿瘤相关合并症无法接受手术。所有患者接受了生物学有效剂量(BED)超过97.5 Gy的A-RT,治疗过程中采用每日影像引导、运动管理及剂量适应性调整。主要研究终点为总生存期(OS),次要终点包括客观缓解率、局部进展、无进展生存期和无远处转移生存期。

- 研究共纳入25例影像学显示可切除的PDAC患者,中位年龄80岁,多数(80%)Karnofsky活动状态评分较低(≤80分)。肿瘤分期以T2(60%)为主,16%伴淋巴结转移。68%的患者接受了诱导化疗。根据患者情况,A-RT方案多样,包括75 Gy/25次、67.5 Gy/15次等。

- 结果显示,在接受A-RT治疗的患者中,2年OS率为43.7%,局部进展率为20.8%,无远处转移生存率为20.0%。治疗耐受性良好,仅少数患者出现3级急性或迟发性胃肠道毒性,无4级及以上不良事件。尽管这是一组高龄、体能状态较差且化疗使用相对保守的患者,但A-RT仍展现出有效的局部肿瘤控制和相对有利的生存结果。这些发现支持进一步开展前瞻性研究,以评价A-RT在可切除PDAC患者管理中的应用前景。

基因组检测在不同人群乳腺癌预后和预测中的见解

- 尽管乳腺癌死亡率近期有所下降,但不同种族和民族群体之间仍存在显著差异。基因组检测对理解肿瘤生物学特征至关重要,为预后和治疗反应提供了有价值的见解。将基因组检测整合到个体化临床决策中显著改善了预后,这对于预后往往较差的弱势人群尤其有价值。扩展研究以评估这些检测在不同群体中的表现和预测价值对于确保所有患者公平受益至关重要。

- 本综述评估了多种基因检测(主要侧重于 21、70 和 50 基因特征检测)的风险估计分布、预测能力及其对不同种族和民族群体的乳腺癌复发和生存结局的影响。

- 研究结果表明,乳腺癌结局在种族和民族方面的差异受生物、社会和系统因素复杂相互作用的影响。非裔女性更可能具有侵袭性肿瘤表型,如 Luminal B 和基底细胞样亚型,这导致预后较差。即使在调整了基因组检测结果和分子亚型后,这些差异依然存在,这表明基因组因素本身无法完全解释临床结局的差异。尽管来自两项随机临床试验的亚组分析显示 21 基因特征检测在不同种族群体中的预测价值没有明显差异,但仍需要进一步研究以确保基因组检测在不同人群中得到公平校准。

- 本综述支持将基因组检测作为指导乳腺癌预后和治疗决策的重要工具;然而,它们未能完全反映与种族和民族结局差异相关的因素。整合基因组数据并深入理解社会决定因素和系统性不公平的综合方法,对于确保所有患者都能公平受益于个体化医疗的进展至关重要。

(~ ̄▽ ̄)~ 多基因风险评分在前列腺癌筛查中的评估

Assessment of a Polygenic Risk Score in Screening for Prostate Cancer – N Engl J Med – 2025

- 前列腺癌发病率不断增加,传统的PSA筛查方法面临假阳性率高的挑战。基因组关联研究(GWAS)已识别出与前列腺癌风险相关的常见生殖系变异,这些变异可用于构建多基因风险评分(PRS)。本研究旨在评估基于PRS对高风险个体进行前列腺癌筛查的有效性。

- 研究招募了英国55至69岁的男性,收集唾液样本提取DNA,并使用130个已知的风险相关变异计算PRS。PRS得分在90th百分位及以上的参与者被邀请进行筛查,筛查方法采用多参数磁共振成像(MRI)和经会阴前列腺活检,此过程不受PSA水平限制。

- 在受邀的40,292人中,8,953人(22.2%)表示有兴趣参与,6,393人计算了PRS。其中,745人(11.7%)的PRS得分在90th百分位或更高,并被邀请接受筛查。在这745人中,468人(62.8%)接受了MRI和活检,在187人中(40.0%)检出了前列腺癌,中位诊断年龄为64岁。

- 在检出的187例癌症中,103例(55.1%)根据2024年NCCN标准属于中危或更高风险,提示临床显著且需要治疗。值得注意的是,在这些需要治疗的癌症中,有74例(71.8%)按照英国现行的诊断路径(高PSA水平结合MRI阳性)可能无法被发现。此外,187例癌症中有40例(21.4%)属于不利中危、高危或极高危。

- 本研究表明,在PRS得分处于前10%的高遗传风险人群中进行筛查,发现临床显著性前列腺癌的比例高于单独使用PSA或MRI方法。这提示PRS是一种有前景的工具,可以更有效地识别出受益于前列腺癌筛查和早期干预的男性,从而有可能提高筛查效率并指导个体化医疗决策,尽管其在实践中的应用仍需进一步评估。

以紫杉醇联合顺铂为新辅助化疗的四个周期,随后进行同期放化疗治疗N2-3期鼻咽癌:III期多中心随机对照试验

中肿Yuan-Hong Gao团队

- 本研究旨在比较以紫杉醇联合顺铂作为新辅助化疗的四个周期,随后进行同期放化疗与单纯同期放化疗在N2-3期鼻咽癌患者中的疗效差异,主要通过评估远处转移减少情况及生存改善程度来完成。

- 本研究为多中心、随机对照的III期临床试验,招募了186名年龄不超过70岁的未治疗N2-3期鼻咽癌患者。研究在中国的六个地点进行,数据收集时间为2016年2月23日至2019年2月18日。

- 在经过76.9个月的中位随访时间后,接受新辅助化疗加同期放化疗组与仅接受同期放化疗组在五年远处转移无生存率(91.3%对78.2%)及五年总生存率(90.3%对82.6%)方面均有显著改善。此外,新辅助化疗组的3/4级急性毒性发生率相较对照组也显著较高,主要是由于中性粒细胞减少症的发生。

- 结果表明,四个周期的紫杉醇联合顺铂的新辅助化疗结合同期放化疗可有效降低N2-3期鼻咽癌患者的远处转移风险,提高生存率,且毒性可控,患者在五年后更有可能获得较好的生活质量。这为改进鼻咽癌的治疗策略提供了新的证据。

Atezolizumab联合Trastuzumab与化疗治疗ERBB2阳性局部晚期可切除胃癌的随机临床试验

中国北京大学癌症医院研究所季加孚团队

- 局部晚期胃癌(GC)或胃食管连接处(GEJ)癌症的有效治疗仍然面临挑战。本研究旨在比较Atezolizumab联合Trastuzumab与XELOX化疗(卡培他滨和奥沙利铂)与仅Trastuzumab联合XELOX之间的疗效和安全性。

- 本研究为开放标签的2期随机临床试验,在中国的8个研究中心进行,纳入符合手术条件的ERBB2阳性局部晚期胃癌或GEJ腺癌的中国患者。研究开始于2021年2月,参与者仍在积极随访中,数据分析截至2023年10月。

- 共筛选42名患者,随机分配至A组(Atezolizumab、Trastuzumab和XELOX)和B组(Trastuzumab和XELOX)。A组的病理完全缓解(pCR)率显著高于B组(38%对14%),且多项临床特征与A组的较好pCR率显著相关。治疗相关的不良事件发生率均为100%,3级或更高的不良事件比例分别为57%和67%。

- 本次临床试验的结果提示,在ERBB2阳性局部晚期可切除胃癌患者中,Atezolizumab的添加显示出良好的疗效,并未出现新的安全性担忧。这为推动ERBB2阳性胃癌的治疗提供了新的策略。

利用 CRISPR-Cas9 编辑的 T 细胞靶向转移性结直肠癌患者细胞内免疫检查点 CISH:一项首次人体单中心 1 期试验

美国明尼苏达大学医学系血液肿瘤移植科

- 尽管免疫疗法,特别是靶向 PD-1/PD-L1 通路的治疗在多种实体瘤中改变了治疗模式,但目前仍有许多患者,特别是胃肠道肿瘤患者受益有限,且面临对现有免疫检查点抑制剂耐药的问题。因此,迫切需要扩大免疫疗法的适用人群并解决耐药性。细胞因子诱导型 SH2 蛋白 (CISH) 是一种新型的细胞内免疫检查点,也是 SOCS 家族 E3 泛素连接酶的创始成员。本研究旨在确定使用 CRISPR-Cas9 基因编辑的肿瘤浸润淋巴细胞 (TILs) 靶向 CISH 在转移性胃肠道上皮癌患者中的安全性和抗肿瘤活性。

- 这是一项首次人体、单中心 1 期临床试验 (ClinicalTrials.gov, NCT04426669)。入组标准包括:18-70 岁,转移性胃肠道上皮癌,至少一线标准化治疗后疾病进展,有可用于 TILs 生产的病灶以及符合 RECIST 标准的可测量病灶,ECOG 体能状态 0 或 1。从患者肿瘤活检中获取 TILs,基于新抗原反应性进行体外扩增,并利用 CRISPR-Cas9 技术敲除 CISH 基因。患者接受非清髓性淋巴细胞清除化疗(环磷酰胺和氟达拉滨)后,输注高剂量 IL-2 (aldesleukin) 并静脉回输自体 CISH 敲除的 TILs。主要终点是 CISH 敲除 TILs 回输的安全性,关键次要终点是放射学客观缓解率、无进展生存期和总生存期评估的抗肿瘤活性。

- 试验共招募 22 名患者,成功为其中 19 名 (86%) 患者生产了 CISH 敲除的 TIL 产品,其中 12 名 (63%) 实际接受了自体 CISH 敲除 TILs 的输注。中位随访时间为 129 天。所有 12 名 (100%) 患者均出现了治疗相关的严重不良事件 (>=3 级)。最常见的 3-4 级不良事件包括可归因于预处理化疗或 IL-2 预期效应的血液学事件 (12 例, 100%)、疲乏 (4 例, 33%) 和厌食 (3 例, 25%)。10 例患者死亡归因于潜在的转移性胃肠道癌症及其相关并发症,1 例死亡归因于 5 级败血症感染。未观察到严重的 (>=3 级) 细胞因子释放综合征或神经毒性事件。抗肿瘤应答方面,12 例患者中有 6 例 (50%) 在第 28 天达到疾病稳定,其中 4 例 (33%) 在第 56 天仍维持疾病稳定。值得注意的是,一名对抗 PD-1/CTLA-4 治疗耐药的年轻高微卫星不稳定 (MSI-H) 结直肠癌患者获得了完全且持续的缓解 (>21 个月)。

- 这些研究结果支持了通过输注新抗原反应性 CISH 敲除 TILs 来抑制免疫检查点 CISH 的安全性以及潜在的抗肿瘤活性。这项研究对于那些对现有检查点抑制剂免疫疗法耐药的晚期转移性癌症患者具有重要意义,并首次提供了证据表明靶向新型的细胞内免疫检查点可以产生治疗效果。虽然是单中心、小样本量的 1 期试验,但观察到的在耐药侵袭性肿瘤中的完全缓解是令人鼓舞的,并提示 CISH 敲除 TILs 在临床上具有进一步开发的价值。

无化疗的新辅助帕博利珠单抗联合曲妥珠单抗和帕妥珠单抗治疗HER2富集型早期乳腺癌(WSG-KEYRICHED-1):一项单臂2期临床试验

- 越来越多的证据表明,约30-40%的HER2阳性早期乳腺癌患者可能在不使用化疗的情况下获得优秀的预后。本研究旨在HER2富集亚型乳腺癌患者中,评估帕博利珠单抗联合双重抗HER2靶向治疗而不采用化疗方案的新辅助治疗引起的病理完全缓解(pCR)率。

- WSG-KEYRICHED-1是一项单臂、多中心、开放标签的探索性2期临床试验,在德国15个乳腺癌中心进行。入组标准为年龄≥18岁、初治临床分期T1c-T3、N0-N2、M0、单侧原发性浸润性早期乳腺癌、局部确认HER2免疫组化评分2+或3+、激素受体阳性或阴性。关键入组标准还包括通过微阵列50基因集(PAM50)预测分析确认为HER2富集亚型且ECOG体力状态评分为0-1的女性。受试者接受4个周期(共12周)的静脉注射帕博利珠单抗(200 mg每3周一次)、注射用曲妥珠单抗生物类似药ABP 980(首次剂量8 mg/kg,随后6 mg/kg每3周一次)、注射用帕妥珠单抗(首次剂量840 mg,随后420 mg每3周一次)。主要终点为在接受至少一剂试验治疗并于治疗结束后3周内接受中心肿瘤评估的所有患者(全分析集)中评估的病理完全缓解率(定义为ypN0或ypT0/is)。为支持pCR率高于40%的假设具有统计学意义,主要终点需达到至少52.2%的pCR率。

- 共有48名患者入组,其中4名未行手术,1名仅进行了局部病理评估,最终43名患者纳入全分析集进行中心病理完全缓解评估。中位随访时间为8.6个月。在43名患者中,中心评估确认20名(47%)达到病理完全缓解(单侧95% CI下限为33%),因此,不能拒绝无效假设(40%的病理完全缓解率)(p=0.22)。48名患者中有4名(8%)发生研究药物相关的3-4级不良事件。最常见的3-4级不良事件为丙氨酸转氨酶升高(n=1)、药物超敏反应(n=1)、肾炎(n=1)和惊恐发作(n=1)。48名患者中有4名(8%)发生严重不良事件(药物超敏反应n=1、惊恐发作n=1、发热n=1、COVID-19 n=1)。3名(6%)患者因不良事件停用或延迟了帕博利珠单抗。无患者死亡。

- 尽管本研究未能拒绝无效假设(即未证明pCR率在统计学上显著高于40%),但WSG-KEYRICHED-1试验的结果(观察到的47% pCR率)突显了帕博利珠单抗联合双重抗HER2治疗的短程无化疗方案的潜力,这一结果支持启动随机对照试验进一步研究HER2富集型乳腺癌患者的免疫治疗联合靶向治疗而不使用化疗的疗效。

增强型CAR T细胞疗法治疗既往失败的淋巴瘤

Enhanced CAR T-Cell Therapy for Lymphoma after Previous Failure – N Engl J Med – 2025

美国宾夕法尼亚大学

- 靶向CD19的嵌合抗原受体(CAR)T细胞疗法已改变了B细胞肿瘤的治疗格局,但许多患者未能获得长期缓解。为了增强抗肿瘤活性,本研究设计了一种分泌白细胞介素-18(IL-18)的增强型抗CD19 CAR T细胞产品(huCART19-IL18)。

- 本研究旨在评估huCART19-IL18在既往接受过抗CD19 CAR T细胞治疗失败的复发或难治性淋巴瘤患者中的安全性、可行性和初步疗效。研究采用了3天的生产工艺,并输注了剂量范围从3×106到3×108的huCART19-IL18阳性细胞。

- 共有21例患者接受了huCART19-IL18治疗。细胞因子释放综合征(CRS)发生率为62%(其中1或2级占47%),免疫效应细胞相关神经毒性综合征(ICANS)发生率为14%(均为1或2级)。未观察到非预期不良事件。在所有剂量水平下均检测到CAR T细胞的强劲扩增。输注后3个月,总缓解率(完全缓解或部分缓解)为81%(90%置信区间[CI],62%至93%),完全缓解率为52%(90% CI,33%至71%)。

- 中位随访时间为17.5个月(范围3至34个月),中位缓解持续时间为9.6个月(90% CI,5.5个月至尚未达到)。这项小规模研究表明,huCART19-IL18具有与其他CAR T细胞治疗相似的安全性特征,并且在既往抗CD19 CAR T细胞治疗失败的淋巴瘤患者中,即使在低细胞剂量下也显示出有希望的疗效。研究的局限性在于样本量较小。

基于风险调整辅助治疗对绝经后早期乳腺癌女性患者预后的影响:丹麦乳腺癌研究组的一项全国性前瞻性队列研究

- 临床预测模型在指导早期乳腺癌患者治疗方面应用日益广泛。丹麦乳腺癌研究组(DBCG)开发了一种预测超额死亡的预后标准死亡率指数(PSI),基于5年内分泌治疗。本研究旨在评估PSI的临床实用性。

- 本研究是一项全国性的前瞻性队列研究,纳入了2013年8月1日至2018年12月31日期间在DBCG临床数据库中登记的、年龄≥50岁的绝经后、浸润性雌激素受体阳性、HER2阴性的前期乳腺癌丹麦女性。所有参与者根据PSI分为不同类别:PSI 1推荐5年内分泌治疗;PSI 2、3、4类推荐根据丹麦国家指南进行内分泌治疗加辅助化疗。主要终点是标准死亡率。采用单变量和多变量分析评估标准死亡率、总生存期和无复发生存期。

- 共识别出25,027名女性,其中8,921名符合条件并纳入研究(PSI 1: 75%,PSI 2: 15%,PSI 3: 8%,PSI 4: 2%)。96%的符合条件女性开始了内分泌治疗。4.5年时,PSI 1组的依从性为67.8%,PSI 2-4组为72.3%。粗略的标准死亡率:PSI 1为0.89,PSI 2为1.71,PSI 3-4为2.39。与完成辅助治疗的PSI 1组患者相比,PSI 2组患者的超额死亡相对风险(RR)为1.33,而PSI 3-4组患者即使完成治疗,超额死亡率仍然较高(RR 2.31)。

- 这些数据验证了PSI工具在风险适应性治疗分配中的临床应用价值。对于PSI 1患者,省略化疗并未导致总体超额死亡率增加,并且完成内分泌治疗的患者预后更好。对于完成辅助治疗的患者,PSI 2患者的超额死亡率较低,而PSI 3-4患者的超额死亡率仍然较高,这可能需要加强治疗,并需要进一步研究。

(~ ̄▽ ̄)~ 定义实用性临床试验在癌症临床研究中的作用

- 解释性临床试验在肿瘤学中对评估新疗法的疗效至关重要,但其局限性,如研究人群非代表性和过度依赖替代终点,导致结果在真实世界临床实践中的泛化能力不足,存在疗效与有效性之间的差距。这强调了优化癌症研究框架以回答更多临床有意义问题的需求。

- 本政策综述基于欧洲癌症研究与治疗组织(EORTC)组织的一次虚拟研讨会。核心利益相关者在会上讨论了实用性临床试验(专注于评估治疗在常规临床实践中的有效性)的方法学特征、价值及其弥合疗效-有效性差距的能力。

- 综述概述并讨论了研讨会上关于实用性试验在当前癌症研究框架中的作用及其为决策提供信息能力的观点和看法。讨论也涵盖了如何在癌症临床试验中融入更多实用性元素以进行改良。

- 文章提出了增强癌症临床研究实用性的优先建议。通过采纳实用性试验的理念和方法,有望提高研究结果的转化性和在真实世界环境中的适用性,从而更好地指导临床实践决策,最终改善患者护理。

确定肿瘤学已获批药物的最佳使用方案

Determining the optimal use of approved drugs in oncology – Lancet Oncol – 2025

英国伦敦大学学院(UCL)MRC临床试验部;英国伦敦大学学院(UCL)临床试验方法学研究所;英国阿斯利康

- 在肿瘤学领域,如何系统性地确定已获批药物的最佳使用方案仍然是一项重要挑战。目前学术界的研究试验往往侧重于寻找新药的有效低剂量,但这不足以充分探索药物使用的所有潜在优化方式(如使用相似或更高的剂量,或改变给药策略)。

- 这篇“个人观点”文章探讨了通过上市后临床试验来研究已获批药物不同使用变体的必要性。文章提出,这类试验应超越单一的低剂量探索,涵盖更广泛的剂量和给药方案,并可采用多种试验设计目标,包括优效性、疗效相当(equipoise)或非劣效性。

- 文章核心观点是,为了最大化已获批药物的潜能,需要学术界临床试验研究者更积极地、有策略地设计和执行探索药物不同使用方式的试验。在构思和优先排序这些研究问题时,应充分纳入患者、临床医生以及试验资助者的视角。

- 通过采纳这种多维度、系统性的方法来研究已获批药物的最佳使用,有望在全球范围内更有效地利用现有资源,优化治疗效果,并最终为广大肿瘤患者带来实质性的临床益处和生活质量的提升。

(~ ̄▽ ̄)~ 胃癌

Gastric cancer – Lancet – 2025

已经入库 – Zotero

- 胃癌至今仍是全球范围内的主要健康挑战,年新发病例和死亡人数巨大。其发病率在全球范围内有显著的地域差异,亚洲、南美和东欧的流行率较高,且50岁以下早发病例正迅速增加。幽门螺杆菌感染、饮食、肥胖、吸烟和遗传易感性是关键的风险因素。

- 本文综述了胃癌的流行病学特征、主要风险因素、诊断要点以及从局部晚期到晚期阶段的当前治疗策略,并探讨了新兴疗法和未来的研究方向。

- 早期诊断对于优化治疗结果至关重要。局部晚期胃癌的标准治疗方案通常包括手术切除(特别是D2淋巴结清扫),并辅以化疗和放疗。对于可手术的疾病,微创外科技术正得到越来越多的应用;对于晚期阶段,免疫检查点抑制剂和靶向疗法已被整合到治疗方案中。

- 新兴疗法,如新型靶向治疗和下一代免疫疗法,在改善生存期和生活质量方面显示出潜力。胃癌未来的管理方向将重点关注精准医学、免疫疗法的持续发展、新型早期检测方法以及多学科综合治疗策略,以期在全球范围内提高整体治疗效果和改善预后。

D3S-001治疗伴KRASG12C突变的晚期实体瘤:一项1期试验

D3S-001 in advanced solid tumors with KRASG12C mutations: a phase 1 trial – Nat Med – 2025

韩国首尔延世大学医学院-延世癌症中心医学-肿瘤科

- KRASG12C突变是多种晚期实体瘤中常见的驱动基因。D3S-001是一种下一代KRAS-G12C抑制剂(G12Ci),旨在提高靶点结合效率并克服生长因子诱导的核苷酸交换,有望解决现有药物的局限性。

- 这项研究是一项1期临床试验,包括1a期剂量爬坡(入组42例伴KRASG12C突变的晚期实体瘤患者)和1b期扩展队列(入组20例既往接受过G12Ci治疗后疾病进展的非小细胞肺癌(NSCLC)患者)。主要终点是评估安全性及确定最大耐受剂量(MTD),次要终点包括药代动力学(PK)、确认的客观缓解率(ORR)和疾病控制率(DCR)。

- 研究结果显示,D3S-001的PK呈剂量依赖性,且未达到MTD,安全性良好。在G12Ci初治的剂量爬坡队列中,7名患者(16.7%)报告了3级治疗相关不良事件,G12Ci经治的NSCLC扩展队列中有2名患者(10.0%)报告了3级治疗相关不良事件,未发生4级或5级治疗相关不良事件。药代动力学结果支持选择600 mg作为进一步研究的剂量。

- 在G12Ci初治患者中,确认的ORR总体为73.5%(34例中的25例),其中NSCLC患者为66.7%(21例中的14例),结直肠癌患者为88.9%(9例中的8例),胰腺导管腺癌患者为75.0%(4例中的3例)。在G12Ci经治的NSCLC患者中,ORR为30.0%(20例中的6例),DCR为80.0%(20例中的16例)。

- 这项1期研究表明,D3S-001单药治疗具有良好的安全性和耐受性,并显示出有前景的抗肿瘤活性,特别是在经治的NSCLC患者中观察到30%的ORR,这对于现有治疗失败的患者具有重要意义。1b期扩展阶段仍在进行中,后续研究将进一步评估其疗效和安全性。

用于治疗囊性纤维化患者多重耐药铜绿假单胞菌的个性化吸入式噬菌体疗法

已经入库

- 噬菌体疗法作为一种利用裂解病毒作为抗菌剂的方法,是解决抗菌药物耐药性危机的一种潜在策略。囊性纤维化是一种常因复发性铜绿假单胞菌肺部感染而变得复杂的疾病,是抗菌药物耐药性临床影响的一个例证。

- 本研究采用个性化噬菌体疗法策略,筛选能够导致预测性进化权衡(trade-off)的噬菌体,对9名囊性纤维化成人患者(8女1男,中位年龄3或-46岁)进行了同情用药治疗。这些患者的临床病程因多重耐药或泛耐药铜绿假单胞菌而复杂,且对先前的标准抗生素治疗无效。受试者接受了雾化噬菌体鸡尾酒或单一噬菌体治疗,未出现不良反应。

- 噬菌体治疗后5至18天,痰液中铜绿假单胞菌的中位数下降了104 CFU ml-1,平均差异为102 CFU ml-1(P = 0.006,采用Dunnett’s多重比较检验的双向方差分析),且不改变痰液微生物组。对痰液中铜绿假单胞菌的分析显示存在导致抗生素耐药性或细菌毒力降低的权衡证据。此外,噬菌体治疗后21至35天,预测的FEV1观察到改善(中位数6%,平均8%,P = 0.004,Wilcoxon符号秩t检验),这可能反映了细菌痰液密度降低和噬菌体驱动权衡的综合效应。

- 这些结果表明,基于权衡策略的个性化雾化噬菌体疗法可能会影响临床和微生物学终点,这需要在更大规模的临床试验中进行评估。

幽门螺杆菌治疗对胃癌发病率和死亡率的预防效果:一项韩国人群研究

- 幽门螺杆菌 (H. pylori) 感染是胃癌 (GC) 的主要危险因素。然而,H. pylori 根除治疗 (HPE) 是否能使高龄人群获益尚不明确。本研究旨在比较接受 HPE根除的个体与普通人群在不同年龄层中的 GC 发病率和死亡率。

- 本研究是一项基于韩国人群的大型队列研究。纳入了 916,438 名年龄 ≥20 岁、在 2009 年至 2011 年间接受 HPE 治疗的个体,并随访至 2021 年。通过计算标准化发病率 (SIR) 和标准化死亡率 (SMR),将 HPE 治疗组与普通人群按年龄分层进行 GC 发病率和死亡率的比较。

- 平均随访时间为 12.4 ± 1.1 年。结果显示,在除 20-29 岁年龄组外的所有年龄组(30-39、40-49、50-59、60-69 和 ≥70 岁)中,HPE 治疗组的 GC 发病率和死亡率均显著低于普通人群。值得注意的是,在 70-74、75-79 和 ≥80 岁的高龄年龄组中,HPE 治疗组的 GC 发病率和死亡率仍然显著降低。这些高龄组的 SIR (95% 置信区间 [CI]) 分别为 0.56 (0.52-0.61)、0.48 (0.42-0.54) 和 0.36 (0.28-0.46),而 SMR (95% CI) 分别为 0.30 (0.25-0.35)、0.38 (0.31-0.47) 和 0.43 (0.30-0.59)。

- 这些发现表明,HPE 有助于预防 GC 并改善所有年龄段(包括 ≥70 岁的高龄人群)成年人的生存预后。研究结果提示,HPE 的益处不仅限于年轻成人,同样也适用于高龄成人,且虽然在年轻时进行 HPE 治疗更佳,但高龄并非限制治疗的因素。

全外显子组肿瘤无创ctDNA分析增强局限性结肠癌微小残留病灶检测并揭示复发机制

- 在II-III期结肠癌患者中,术后循环肿瘤DNA (ctDNA) 评估对于指导辅助化疗 (ACT) 决策至关重要。然而,现有检测方法在术后检测微小残留病灶 (MRD) 的灵敏度有限,为ACT决策带来挑战。此外,相当一部分患者在ACT后未能清除ctDNA并最终复发。本研究旨在提高MRD检测能力并阐明这些患者的复发机制。

- 本研究在两个独立队列的复发性结肠癌患者中,于不同时间点进行了ctDNA的全外显子组测序 (WES),并对转移灶进行了转录组学和蛋白质组学分析,以深入了解疾病进展机制。我们基于血浆WES开发了一种肿瘤无创的ctDNA检测方法。此外,还利用类器官模型评估了潜在的治疗策略。

- 相较于目前的检测方法,基于血浆WES的肿瘤无创ctDNA检测方法在检测MRD方面显示出更高的灵敏度。研究发现,在局限性结肠癌中,免疫逃逸似乎是疾病进展的主要驱动因素,这预示着免疫疗法对于微卫星稳定型结肠癌患者可能有效。类器官模型进一步支持了靶向治疗在根除MRD方面的巨大潜力,优于传统治疗方法。

- 我们的基于WES的ctDNA检测方法提高了MRD的检测灵敏度,有助于更准确地识别高复发风险患者,从而优化ACT决策。发现免疫逃逸是主要的复发机制,为微卫星稳定型结肠癌的免疫治疗提供了理论基础。类器官模型的应用也为评估和筛选MRD清除的有效治疗策略提供了新的工具。

其它类

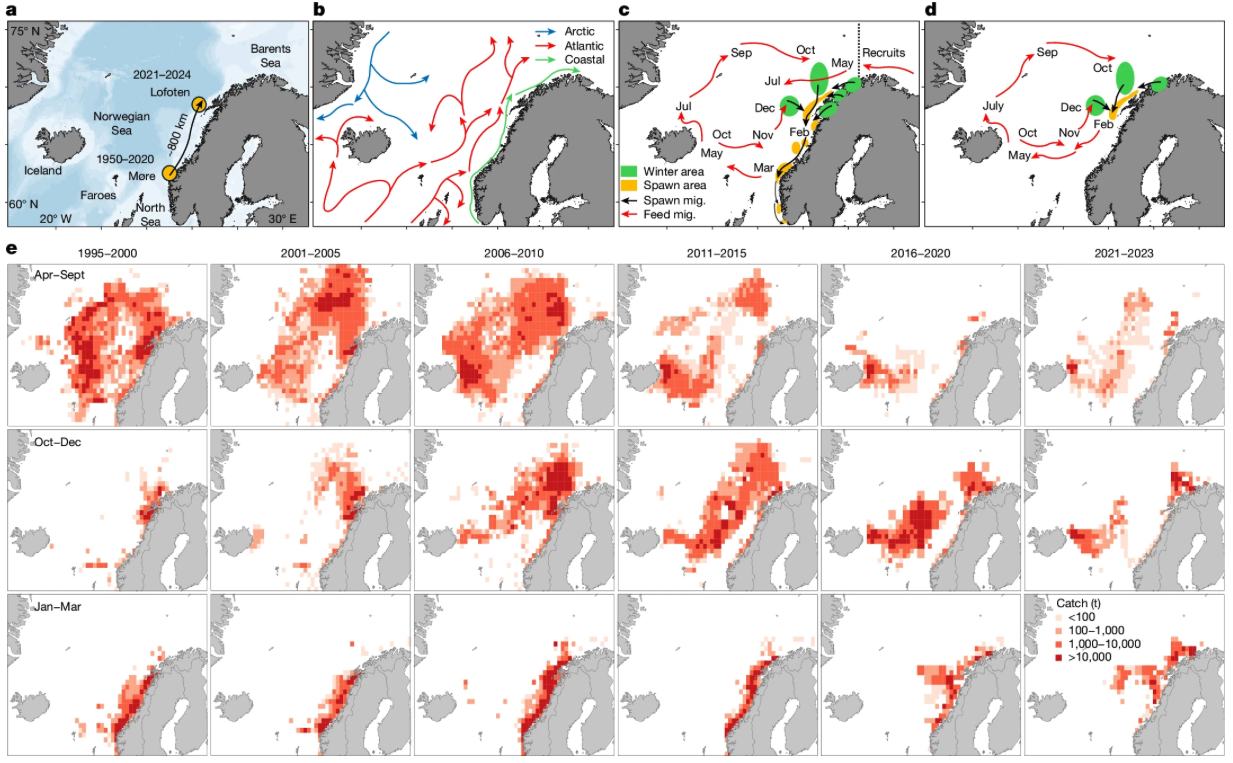

鲱鱼在渔业引发的集体记忆丧失后向极地迁移产卵

Herring spawned poleward following fishery-induced collective memory loss – Nature – 2025

- 集体迁移性鱼类(如鲱鱼)的洄游路线和适宜栖息地信息通过代际间的社会学习(称为“挟带”,entrainment)在重复产卵个体和加入群体(recruits)之间传递,从而形成集体记忆或迁移文化。定向捕捞老年鱼的选择性渔业可能导致集体记忆丧失和迁移文化中断。本研究旨在探究世界上最大的鲱鱼群体(大西洋鲱鱼)为何其传统上长距离南向迁徙至挪威西海岸产卵的模式发生了剧烈改变。

- 研究人员整合分析了来自渔业记录、科学调查(包括声学调查和拖网调查)以及标记放流实验的长期、广泛的时空数据。这些数据被用于追踪鲱鱼群体的分布、丰度、年龄结构和迁移路径的变化,并旨在揭示这些变化与渔业捕捞压力、群体结构(尤其是老年个体丰度)以及环境因素(如气候变化)之间的关联。

- 分析结果显示,该鲱鱼群体的主要产卵地发生了突然的、约800公里的向极地(北方)迁移。这一新的迁移模式是由一个大型的、新加入繁殖群体的队列建立的,而此时由于年龄选择性渔业,群体中老年个体(重复产卵鱼)的丰度已降至极低水平。研究认为,维持文化传递所需的集体记忆阈值可能未能达到,这种状况因迁移限制和气候变化导致的年龄群之间时空重叠减少而进一步加剧。此外,少数幸存的老年个体并未坚持历史上的迁移模式,反而采纳了来自加入个体的新迁移文化,这与历史上的传递方向相反。

- 这些发现揭示了定向渔业捕捞对动物群体社会学习过程和文化传递造成的深刻影响,并证实了渔业诱导的集体记忆丧失是导致鲱鱼产卵地剧烈迁移的关键驱动因素。这种迁移模式的改变可能对鲱鱼的生产力、沿海生态系统功能以及依赖于这些鱼类资源的生态系统和渔业管理带来深远的影响和严峻的挑战。

使用加巴喷丁类药物治疗与自残风险:基于人群的自对照病例系列研究

- 加巴喷丁类药物作为处方药广泛应用于多种适应症,但其潜在的神经精神不良反应,特别是与自残行为风险的关联,仍需深入评估。本研究旨在利用大规模真实世界数据,确定加巴喷丁类药物治疗不同时期与成人自残风险之间的关联。

- 本研究采用基于人群的自对照病例系列研究方法,利用英国Clinical Practice Research Datalink Aurum数据库链接 Hospital Episode Statistics 和 Office for National Statistics 数据。研究纳入了 2000 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间接受加巴喷丁类药物处方并发生首次自残事件的 10002 名成年患者。研究通过比较个体在不同风险时期(治疗前 90 天、治疗期间、治疗结束后 14 天)与参考期内的自残发生率,使用条件泊松回归模型计算调整后的发生率比(Incidence Rate Ratio, IRR),从而控制了与时间无关的个体固有混杂因素。排除了癫痫、药物滥用或癌症诊断后的自残事件。

- 在纳入分析的 10002 名患者中,各风险期每 100 人年的自残发生率显示出显著差异。参考期的发生率为 6.75,而治疗前 90 天的发生率为 16.79,治疗期间为 9.66,治疗结束后 14 天高达 29.60。调整后的分析进一步量化了这种风险差异:相较于参考期,治疗前 90 天的自残风险显著升高(调整 IRR 1.69, 95% CI 1.55-1.85)。基于样条函数的分析表明,自残风险在治疗开始前后逐渐下降,并在治疗期间恢复至接近参考水平(调整 IRR 1.06, 95% CI 0.98-1.13)。然而,值得特别注意的是,在治疗停止后的 14 天内,自残风险显著且大幅度升高(调整 IRR 3.02, 95% CI 2.53-3.60)。多项亚组分析和敏感性分析的结果均支持了主要发现的稳健性。

- 本研究的结果表明,加巴喷丁类药物与自残风险的关联是复杂且多阶段的:高风险状态在治疗开始前就已存在,在治疗期间有所缓解,但在治疗停止后短期内风险急剧升高。这些结果提示,自残风险的升高并非直接由治疗药物本身在服用时引起,而可能与患者本身的潜在疾病状态、导致需要服用加巴喷丁的原因或停药效应有关。研究结果不直接支持加巴喷丁类药物在治疗期间增加自残风险,但强烈提示医务人员需要在整个加巴喷丁类药物治疗过程(包括治疗启动前和治疗终止后)对患者的自残风险进行密切监测,特别是停药早期。

NeuroXiv:AI驱动的脑范围神经元形态开放数据库与动态挖掘

- 尽管近年来通过各种项目已在全脑尺度上重建了大量的神经元形态数据,但如何以标准化、可扩展且交互的方式对这些数据进行探索和灵活挖掘仍然是一个挑战。

- 为了解决这一问题,我们引入了NeuroXiv (neuroxiv.org),一个大型数据库,其中包含175,149个已重建并映射到Common Coordinate Framework Version 3 (CCFv3) 的神经元形态数据。此外,NeuroXiv整合了一个AI驱动的挖掘引擎(AIPOM),可以通过定制客户端程序实现动态、用户特定的数据挖掘,并提供增强的性能。

- NeuroXiv数据库提供了标准化的大规模神经元形态数据集合,而AIPOM引擎则为用户提供了灵活、高性能的动态数据挖掘能力。

- 我们的工作为研究人员提供了一个强大的资源,便于对全脑神经元形态数据进行交互式探索和动态挖掘,这将有助于促进神经科学研究。

利用生物技术实现下一代厌氧微生物培养以推动功能性微生物组研究

德国尤利乌斯库恩研究所联邦栽培植物研究中心流行病学和病原体诊断研究所

- 微生物组对地球生物化学过程以及人类、动物和植物的健康至关重要,许多环境和宿主相关微生物组由厌氧微生物主导,其中一些对氧气不耐受。尽管过去20年分子技术(特别是二代测序)被广泛用于厌氧微生物群落研究,但对微生物培养的兴趣正在复苏,因为分离株是理解生物多样性分类和功能单位、阐明新颖生化途径以及微生物-微生物和微生物-宿主相互作用机制的基础,并为生物技术和临床应用开辟了新途径。

- 本文是一篇评论文章,旨在探讨如何通过发展生物技术来促进下一代厌氧微生物培养技术的进步,从而推动功能性微生物组研究。

- 文章指出了将从厌氧微生物培养进展中受益的研究领域和应用方向,并强调了开发和部署复杂培养工作流程相关的关键技术和基础设施障碍。

- 改进培养技术的性能将在未来几年设定功能性微生物组研究的新趋势。

ATLAS:一种合理设计的前向跨突触示踪工具

ATLAS: a rationally designed anterograde transsynaptic tracer – Nat Methods – 2025

美国南加州大学;美国哈佛大学医学院;美国国立卫生研究院下属国家糖尿病消化与肾脏疾病研究所

- 遗传修饰的狂犬病毒可用于从基因确定的细胞进行逆向神经回路示踪,但目前尚缺乏类似的工具用于前向跨突触示踪。因此,开发一种能够从基因确定的神经元进行前向跨突触示踪的方法是神经科学领域的需求。

- 研究者开发了一种基于合理设计的蛋白质ATLAS的前向跨突触示踪方法。在神经元中表达ATLAS会导致突触前释放一个包含抗体样蛋白AMPA.FingR(结合GluA1的N末端)和重组酶的载荷。

- 在突触间隙中,AMPA.FingR结合到GluA1,导致该载荷被内吞进入突触后细胞并递送到细胞核,在那里触发重组酶依赖性报告基因的表达。在小鼠体内,ATLAS实现了从未经选择或基因确定的细胞进行的单突触跨神经元示踪,且该过程严格地是前向的、突触依赖的且无毒性的。此外,ATLAS介导的示踪显示出活动依赖性,表明它可以标记特定行为相关的活跃回路。

- ATLAS由模块化组分构成,这些组分可以独立替换或修改,为其进一步优化和应用提供了灵活性。该工具的开发为从基因确定的神经元进行前向和活动依赖性的神经回路示踪提供了新的强大技术平台,有望加速对特定神经回路功能及其在行为中作用的研究。

(~ ̄▽ ̄)~ 组织特异性蛋白质相互作用图谱助力候选疾病基因的优先排序

瑞士苏黎世联邦理工学院健康科学与技术系

- 尽管蛋白质相互作用(PPIs)的图谱绘制取得了进展,但它们在组织中的特异性仍然研究不足。鉴于蛋白质共表达可以预测功能关联,迫切需要一个系统的、组织特异性的蛋白质关联图谱来更好地理解组织生物学和疾病。

- 我们利用来自11种人类组织的7,811份蛋白质组样本的蛋白质丰度数据,构建并分析了一个组织特异性的蛋白质关联图谱。我们假设蛋白质共丰度能够预测功能关联。我们进一步通过在突触体中进行共分级实验、整理脑源性下拉数据以及利用AlphaFold2建模,对脑部的蛋白质关联进行了验证。

- 构建的图谱重现了已知的蛋白质复合物和更大的细胞结构组织。稳定的蛋白质复合物在不同组织中表现出良好的保守性,而细胞类型特异性的细胞结构(如突触成分)被发现是组织间差异的重要驱动因素。超过25%的蛋白质关联是组织特异性的,其中少于7%是由于基因表达水平的差异。我们在脑中的验证实验证实了基于共丰度预测的蛋白质关联。

- 我们的方法可以构建与特定疾病相关的组织网络,例如我们为精神分裂症相关的基因构建了脑内相互作用网络,证明了该方法能够优先筛选与脑部疾病相关的候选疾病基因。这项研究提供了宝贵的资源和方法,用于理解蛋白质功能在组织水平的特异性,并有助于在组织背景下识别和优先排序潜在的疾病基因。

温和超快速GLORI实现低起始量样本m6A甲基化组绝对定量

中国北京大学生命科学学院蛋白质与植物基因研究国家重点实验室

- m6A甲基化是RNA上重要的修饰。目前用于N6-甲基腺苷(m6A)绝对定量的方法虽然是表观转录组学中的有力工具,但如之前报道的GLORI方法,其反应时间长且RNA降解严重,限制了其适用性,特别是对于低起始量样本。需要开发更快、更温和、对起始样本量要求更低的方法。

- 我们开发了两种改进的GLORI方法:GLORI 2.0和GLORI 3.0。这些新方法超快速且温和,能够从比以往方法少一到两个数量级的RNA起始材料中实现m6A绝对定量。GLORI 2.0适用于约10,000个细胞的RNA,提高了全转录组和位点特异性m6A检测的灵敏度。GLORI 3.0进一步利用反转录沉默的载体RNA,可实现低至500-1,000个细胞的m6A定量。

- 使用小鼠背侧海马体的有限RNA样本,我们应用改进后的方法揭示了突触相关基因集合中存在较高的m6A修饰水平。

- 更新的GLORI方法(GLORI 2.0和3.0)将极大地扩展m6A绝对定量在生物学研究中的适用性,使得对小样本量的分析成为可能。

机器学习/组学类

PRESCOTT:一个考虑群体、上位效应和结构的模型准确预测错义变异的影响

- 预测点突变的功能影响是基因组学中的一个关键挑战,特别是对于错义变异,需要一个能够全面考虑群体背景、上位效应(epistasis)和蛋白质结构的方法。

- 研究开发了PRESCOTT模型,该模型能够重建完整的突变景观,识别对突变敏感的区域,并将错义变异分类为良性、致病性或意义未明变异(VUS)。该模型结合了蛋白质序列、结构模型和特定人群的等位基因频率。

- 性能评估显示,PRESCOTT在分类来自ClinVar、ACMG数据集以及人类蛋白质数据库中超过1800种蛋白质的变异时,性能优于现有方法。

- 研究提供了一个在线服务器,可用于对任何蛋白质和变异进行效应预测,其中包含一个包含超过19000种人类蛋白质的数据库,可用于特定人群分析。对外开放的残基特异性得分提供了透明度,并为基因组医学提供了宝贵的见解。

SpaNorm:空间转录组数据空间感知归一化方法

SpaNorm: spatially-aware normalization for spatial transcriptomics data – Genome Biol – 2025

澳大利亚沃尔特和伊丽莎霍尔医学研究所生物信息学分部

- 空间转录组数据的归一化面临挑战,原因在于区域特异性的文库大小与生物学信号之间存在空间关联,这使得区分并仅去除技术效应而不影响生物信息变得困难。

- 研究者开发了首个空间感知归一化方法——SpaNorm。该方法能够同时对文库大小效应和潜在的生物学信号进行建模,并将这些效应分离开来,从而在去除文库大小效应的同时保留生物学信息。

- 使用来自6个数据集、涵盖4种技术平台的27个组织样本进行评估,SpaNorm的性能优于常用的单细胞归一化方法,同时保留了空间域信息并检测到空间变异基因。

- SpaNorm具有通用性,对于多细胞和亚细胞水平的空间转录组数据均表现良好,并在不同分割方法下具有相对稳健的性能,为空间转录组数据的分析提供了一个有效且通用的归一化解决方案。

SlideCNA:从类 Slide-seq 空间转录组数据中检测空间拷贝数变异

MIT;博德研究所

- 实体瘤的遗传、分子和细胞组成在空间上是异质的,但近期空间分析研究大多将肿瘤中的基因变异和RNA变异分开描绘。为了利用RNA数据识别拷贝数变异(CNAs)的潜力,需要开发能够从稀疏空间转录组数据中有效提取CNA信号的方法。

- 我们开发了 SlideCNA,一个计算工具,旨在从类 Slide-seq 的稀疏空间转录组数据中提取接近单细胞分辨率的 CNA 信号。SlideCNA 采用了“表达感知空间分箱”策略,以克服数据稀疏性的限制,同时保留空间信号,从而恢复 CNA 模式。

- 我们在模拟数据和真实的(转移性)乳腺癌 Slide-seq 数据上对 SlideCNA 进行了测试,证明了其检测 CNA 模式的有效性。

- SlideCNA 展示了其在检测肿瘤空间亚克隆方面的潜力,为整合空间转录组数据和 CNAs 提供了新的工具,有助于更深入地理解肿瘤异质性,并可能识别具有特定拷贝数变异的空间限定细胞亚群。

在 CellAgentChat 中利用基于智能体的框架解析单细胞和空间转录组学中的细胞间相互作用

加拿大麦吉尔大学

- 尽管细胞间相互作用(CCIs)对于理解生物系统至关重要,但其固有的复杂性和细胞动力学的多样性使得解析它们成为一项挑战。现有方法通常使用统计框架分析CCIs的全局模式,由于侧重于聚合数据,忽略了单个细胞行为的细微差别,这使得它们在细胞相互作用的详细动力学至关重要的复杂环境中不够敏感。

- 我们引入了 CellAgentChat,这是一种基于智能体模型(ABM),旨在从单细胞RNA测序和空间转录组数据中破译CCIs。这种方法将生物系统建模为受生物学原理和规则控制的自主智能体集合。

- CellAgentChat 在八个不同的单细胞数据集上进行了验证,证明了其在检测不同细胞群之间复杂信号事件方面的有效性。

- 此外,CellAgentChat 提供了生成单细胞相互作用动画可视化的能力,并在修改智能体行为规则方面提供了灵活性,有助于全面探索近距离和远距离的细胞通信。CellAgentChat 还利用了ABM特性,通过修改智能体规则实现直观的计算机模拟扰动,促进新干预策略的开发。这种ABM方法解锁了对各种生物背景下细胞信号相互作用的深入理解,从而增强了基于细胞通信的疗法的计算机模拟研究。

空间转录组学揭示色氨酸代谢限制肿瘤内三级淋巴结构的成熟

中大附一匡铭团队

- 三级淋巴结构(TLSs)是许多癌症中发现的异位淋巴细胞聚集体,通常与增强的免疫治疗反应和更好的临床结果相关。然而,驱动TLS成熟的因素尚未完全阐明。

- 本研究利用近单细胞空间转录组学图谱,全面描绘了肝细胞癌(HCC)中不同成熟阶段的TLS及其微环境。

- 基于其发育轨迹,我们将不成熟的TLS分为两类:一致性(conforming)TLS和偏离性(deviating)TLS。研究发现,一致性TLS与成熟的TLS类似,具有促进免疫治疗反应的功能微环境,而偏离性TLS则不具备此功能。我们进一步发现,由肿瘤细胞形成的富含色氨酸的代谢微环境导致了TLS成熟的偏离。

- 抑制色氨酸代谢可促进肿瘤内TLS成熟并增强肿瘤控制,与抗PD-1治疗具有协同效应。因此,促进TLS成熟代表了一种改善抗肿瘤反应和免疫治疗结果的潜在策略。

(~ ̄▽ ̄)~ MANIFEST:用于癌症免疫疗法的多组学平台

MANIFEST: Multiomic Platform for Cancer Immunotherapy – Cancer Discov – 2025

已经入库

+ 免疫疗法在改善许多癌症患者的生存结果方面带来了革命性进展。然而,目前仍然缺乏能够可靠区分治疗响应者与非响应者、预测潜在的危及生命或致残性药物毒性,或指导治疗选择的生物标志物。

+ 为应对这一未满足的临床需求,我们推出了MANIFEST (Multiomic ANalysis of Immunotherapy Features Evidencing Success and Toxicity),这是一个肿瘤类型无关的平台,旨在对接受免疫疗法的患者进行深度分析。

+ 该平台将利用人工智能和机器学习方法,实现生物标志物的整合识别和新靶点的发现。

+ MANIFEST平台有望解决癌症免疫疗法中生物标志物不足的挑战,从而优化患者选择、提高治疗效率并降低毒性,最终改善患者预后。

综述类

微生物组与癌症:转化科学综述

The Microbiome and Cancer: A Translational Science Review – JAMA – 2025

- 越来越多的证据表明,位于胃肠道和其他解剖部位的微生物群落影响癌症的发展、进展以及对治疗(包括免疫疗法)的反应和相关不良反应。这篇综述旨在整合目前的转化科学证据,深入探讨微生物在癌症发生发展以及癌症治疗中的作用。

- 本文是一篇转化科学综述,系统性地整合并回顾了已有的临床和临床前研究证据,分析不同解剖部位(胃肠道、呼吸道、肿瘤内)微生物与肿瘤进展、转移、治疗反应及不良反应之间的关联。综述了粪菌移植、饮食干预、抗生素使用等对癌症治疗结局的影响。

- 临床和临床前研究证据表明,胃肠道和其他解剖部位的微生物可能影响癌症的发生、转移、治疗反应以及治疗相关的不良反应。在肿瘤内部的微生物也可能影响治疗应答,且针对这些微生物的治疗可能会改善患者预后。通过粪菌移植或高纤维饮食等方式调节肠道微生物,在接受癌症免疫治疗的小样本研究中显示出改善预后。相反,在接受免疫检查点阻断治疗实体瘤或CAR T细胞治疗血液肿瘤的患者中,免疫治疗前使用广谱抗生素导致肠道菌群紊乱与较差的总生存期和较高的不良反应发生率相关。

- 身体不同部位的微生物可能影响癌症的发生、进展、治疗反应和不良反应。未来针对肠道及其他部位微生物的治疗策略有望改善癌症患者的预后。本综述强调了微生物群在肿瘤学中的重要转化潜力,为开发新的诊断、预后标志物以及基于微生物的治疗方法提供了理论基础。

(~ ̄▽ ̄)~ 用于呼吸道感染的鼻腔疫苗

- 传统的注射式疫苗,例如在COVID-19大流行期间出现的mRNA疫苗,在控制疾病严重程度方面取得了显著成功,但其在呼吸道黏膜表面阻断病原体入侵的能力有限。鉴于呼吸道感染的传播性和潜在的未来大流行风险,亟需开发能够直接在感染门户提供有效免疫保护的疫苗策略。鼻腔疫苗因其作用于呼吸道黏膜的潜力,成为当前研究关注的焦点。

- 鼻腔疫苗开发是一个跨学科的努力,整合了免疫学、微生物学、生物材料学、生物工程学和化学等多领域的知识,旨在设计创新性的疫苗递送系统。成功的鼻腔疫苗设计需要科研人员深入理解鼻腔区域复杂的解剖、生理和免疫特性,特别要考虑到鼻腔与中枢神经系统的紧密 proximity。

- 通过优化递送系统和免疫策略,目前开发的鼻腔疫苗有望同时诱导全身(血清IgG抗体)和局部(分泌型IgA抗体)免疫应答。分泌型IgA抗体是黏膜免疫的关键组分,能在呼吸道表面提供第一道防线,有望有效阻止病原体的黏附和入侵,从而减少病毒传播并减轻疾病严重程度。

- 这篇综述系统地回顾了为预防呼吸道感染而开发安全有效鼻腔疫苗的过去努力和当前研究进展。文章不仅讨论了开发过程中的关键挑战和考虑因素,例如递送效率、免疫原性以及安全性(包括潜在的神经系统风险),还展望了未来的研究方向和技术突破。鼻腔疫苗有望成为对抗呼吸道传染病的重要新工具。

胰腺癌

- 胰腺癌是一种高度致死性肿瘤,具有侵袭性生物学特征,常表现为非特异性症状,预后极差,中位生存期短,5年生存率低。考虑到其预后不良及未来癌症死亡率预测,迫切需要新的治疗方法。

- 本综述概述了胰腺癌的临床特征、预后、高危人群的筛查建议(包括家族史、特定基因突变、高危IPMN患者)以及当前的治疗策略。治疗基石仍是化疗联合手术切除,但仅适用于少数患者。针对转移性疾病的姑息治疗以及针对交界可切除和局部进展期胰腺癌的新辅助/辅助和诱导化疗,多药联合方案已显示出生存获益。

- 胰腺癌预后极差,中位生存期约为4个月,5年生存率为13%。尽管多药联合化疗在不同疾病分期显示出疗效,但整体生存率仍不理想。

- 预计到2030年,胰腺癌将成为第二大癌症相关死亡原因,这凸显了当前治疗手段的局限性以及开发新型疗法的极端重要性。

特里·福克斯研究所希望马拉松癌症中心网络:一项泛加拿大精准肿瘤学倡议

The Terry Fox Research Institute Marathon of Hope Cancer Centres Network: A pan-Canadian precision oncology initiative – Cancer Cell – 2025

加拿大特里·福克斯研究所希望马拉松癌症中心网络已经入库

- 整合加拿大全国的研究人员、临床医生、患者、资助者及其他合作伙伴,构建一个泛加拿大的协作网络,以加速精准肿瘤学发展、促进数据共享,并最终改善癌症患者的治疗结果,是一项迫切的科学和临床需求。

- 本综述介绍了由特里·福克斯研究所和特里·福克斯基金会领导的希望马拉松癌症中心网络(MOHCCN)。文章概述了该网络的目标、历史、面临的挑战和机遇,阐述了其联合加拿大各地关键利益相关者的策略框架。

- MOHCCN在建设“MOHCCN金标准队列”(Gold Cohort)方面取得了进展,该队列计划收录15,000名患者的临床和基因组数据,旨在创建一个具有深远价值的共享研究资源。

- MOHCCN的建立标志着加拿大在精准肿瘤学领域的一项重要国家级倡议,旨在通过协同创新、促进数据整合和资源共享(如金标准队列),为推动癌症研究和提升患者护理水平奠定基础,具有重要的转化医学意义。

饮食-微生物组在癌症中的相互作用

- 饮食对癌症有多种影响,其中许多营养作用是通过改变居住在黏膜表面以及可能肿瘤微环境中的共生微生物群介导的。从机制上理解这种饮食-微生物组-宿主相互作用可能有助于开发影响癌症发生、播散和治疗反应的精准营养干预措施。然而,整合了饮食-微生物组相互作用的数据驱动的营养策略尚未被广泛纳入癌症预防和治疗方案。

- 本综述探讨了饮食成分如何通过特定营养素和复杂食物对微生物组产生的改变来影响癌症相关过程。我们重点介绍了饮食时机,包括限时进食,如何通过调节微生物功能来影响癌症及其治疗。我们回顾了现有和实验性的旨在增强微生物组介导的癌症治疗反应同时最小化不良反应的营养方法。

- 综述总结了饮食如何通过其组成和时机影响微生物功能,进而调控癌症的发生、进展和治疗应答的机制。讨论了利用微生物组来增强癌症治疗效果的营养策略。

- 对饮食-微生物组-宿主相互作用网络的机制性理解有助于实现个性化、微生物组指导的营养癌症干预优化。文章还讨论了将饮食-微生物组相互作用整合到精准肿瘤学中的挑战和前景,这反映出现阶段该领域仍有待克服的难点和未来的发展方向。

东亚人群的代谢性疾病

Metabolic diseases in the East Asian populations – Nat Rev Gastroenterol Hepatol – 2025

中国复旦大学生命科学学院遗传工程国家重点实验室人类表型组研究院;中国复旦大学公共卫生学院营养与食品卫生学系营养研究所

- 过去几十年来,占全球人口约20%的东亚人群已成为全球代谢性疾病负担日益加重的中心。其中,2型糖尿病、高血压和代谢功能障碍相关脂肪性肝病等代谢性疾病的患病率急剧上升,导致心血管疾病、慢性肾病、癌症等并发症以及死亡率显著增加,严重影响公共健康。

- 本综述旨在整合流行病学数据、风险因素和生物标志物,概述代谢性疾病如何重塑东亚地区的公共卫生格局。文章通过分析基因组学、蛋白质组学、代谢组学和微生物组研究的最新进展,深入探讨了可能导致东亚人群对代谢性疾病易感性增高的生物学机制。

- 研究指出,东亚人群代谢性疾病高发并迅速上升的主要驱动因素是遗传易感性、独特的脂肪分布模式以及快速变化的生活方式(包括城市化和西方化饮食习惯的采用)。这些因素共同作用,促进了代谢紊乱的发生和发展。

- 本综述提供了关于驱动东亚人群代谢性疾病流行的生物学和社会学因素的深入见解,旨在为制定有效且具有区域特异性的代谢疾病防控策略提供指导。

感觉神经免疫前沿

- 免疫系统和神经系统都具备感知和识别的关键特性。免疫系统通过模式识别受体或抗原特异性受体进行经典感知,而神经系统在感知来自身体内部(迷走感觉神经系统)或外部世界(体感神经系统)的刺激方式上存在主要的解剖学划分。然而,近五年来的大量发现揭示了免疫系统和感觉神经系统之间调控一系列生理和病理过程(包括过敏、感染、自身免疫、再生和癌症等)的相互作用。

- 本综述重点介绍了近期的研究进展,这些进展表明外周感觉神经免疫学已成为一个强有力的领域。

- 这些研究揭示了该领域如何为经典的免疫学过程,包括免疫超敏反应、炎症和组织稳态等,提供了新的见解。

- 外周感觉神经免疫学作为新兴前沿领域的研究,有望加深我们对多种生理和病理条件下免疫反应的理解,并为相关疾病的治疗提供新的靶点和策略。

评论类

《自然》杂志鼓励早期职业研究人员参与同行评审

Nature project to encourage early-career researchers in peer review is working – Nature – 2025

- 该社论讨论了解决早期职业研究人员(ECRs)在同行评审中面临的挑战(如缺乏正式培训、认可不足、非正式甚至代写评审)的需求,以及通过正式的共同评审机制能否有效改善现状并提升评审整体质量。

- 《自然》杂志推出了一项共同评审项目,允许受邀的资深评审人邀请ECR作为共同评审人,合作完成审稿。该文还参考了《自然》旗下的其他期刊及其他出版商在共同评审方面的类似实践和经验。

- 项目早期结果显示,在《自然》杂志的审稿中,约17%引入了ECR参与共同评审。实践证明,共同评审为ECRs提供了正式的参与途径、应得的认可和宝贵的学习机会,有助于其评审技能的培养。此外,共同评审也通过引入多元视角丰富了评审内容,对资深评审人及整体审稿过程亦有益处。

- 共同评审项目为提升科学同行评审的质量和规范性、培养未来审稿人才以及维护学术诚誉提供了建设性方案。该机制正式认可了ECRs的贡献,并为他们提供了系统学习和实践的机会,是加强科学知识基石的重要一步。

中国需要审视其科研评价方法的原因

Why China needs to review its approach to research evaluation – Nature – 2025

- 本文探讨了中国科研评估体系的核心矛盾:鼓励研究人员遵循全球科学规范,但同时又依据本土优先事项衡量绩效。这种冲突给学者,特别是早期职业科学家,带来了困扰。

- 文章通过分析现有评估机制,例如中国科学院期刊分级系统的调整,并结合相关数据(如期刊排名变化对学者发表选择的影响)及学者的反馈(如“学术进贡”现象和人才流失情况),阐述了当前体系潜在的负面后果。

- 具体的挑战包括:本土期刊排名提升而国际顶级期刊排名下降,导致学者为了职业晋升向本土期刊倾斜;海外发表的研究可能在评审中被低估;以及顶尖人才(如“千人计划”学者)可能因评价体系问题选择留在国外。

- 文章建议通过国际合作设计评估框架、创建知识生产的“保护区”以测试替代模式、以及重振同行主导的质量评估来解决现有问题。这些改革应是循证和渐进的,需要开放和谦逊的态度,以维持与全球科学界的联系并吸引顶尖人才,同时解决现有体制压力。

蛋白质杀手药物PROTACs(蛋白水解靶向嵌合体)如何击败最凶险的癌症

How protein-slayer drugs could beat some of the cruellest cancers – Nature – 2025

已经入库

- 许多疾病,特别是侵袭性癌症(如儿童期实体瘤),是由难以靶向甚至被认为是“不可成药”的蛋白质驱动的,这使得它们对现有的抑制剂类药物产生耐药性或根本无法治疗。本报道旨在探讨一种新型药物策略——靶向蛋白质降解,特别是通过PROTACs分子,如何克服这一挑战,为这些难以治疗的疾病提供新的希望。

- 报道的核心研究方法是利用PROTACs(蛋白水解靶向嵌合体)和分子胶(molecular glues)这类新型分子,它们不直接抑制蛋白质功能,而是劫持细胞自身的泛素-蛋白酶体系统(ubiquitin-proteasome system)来标记并降解目标蛋白质。PROTACs通过将疾病相关蛋白与E3泛素连接酶(ubiquitin ligases)连接,分子胶则通过改变E3泛素连接酶的构象来招募目标蛋白,最终将目标蛋白泛素化并引导其被蛋白酶体(proteasome)降解。

- PROTACs自2015年以来取得了突破性进展,证明了在细胞和小鼠模型中有效降解目标蛋白的能力。目前已有超过30个PROTACs进入临床试验,主要用于治疗癌症,也有部分用于神经退行性疾病、炎症和疼痛。处于III期临床试验的PROTACs已显示出对已知药物靶点(如雌激素受体、雄激素受体、BTK)的治疗潜力,甚至在部分患者中优于现有疗法。更重要的是,研究团队正积极开发针对MYCN等转录因子以及驱动许多儿童期实体瘤的融合蛋白等“不可成药”靶点的PROTACs。

- 蛋白质降解剂,尤其是PROTACs,代表了一种变革性的药物模式,能够靶向传统方法无法触及的蛋白质,显著扩大了治疗窗口,有望成为继免疫疗法和基因疗法之后的又一大类药物。它们催化性的作用方式使其低剂量即可长时间有效,并通过完全清除蛋白质来消除其所有致病功能。然而,PROTACs尚存局限性,如难以靶向跨膜或细胞外蛋白,存在脱靶降解的潜在风险,且早期针对某些新靶点的PROTACs在临床试验中遭遇了毒性或疗效不足的问题。尽管如此,该领域的快速发展和广泛合作预示着未来有望为患有最凶险癌症及其他难治疾病的患者带来突破性疗法。

为何你应该倒着写博士论文

Why you should write your PhD thesis backwards – Nature Careers Column – 2025

- 随着基于已发表文章的博士论文日渐成为自然科学领域的常态,如何高效地整合多篇独立叙事的文章,撰写一篇能清晰阐述研究贡献的引言章节(synopsis),成为一个挑战。传统的线性写作方式可能难以应对研究路径蜿蜒、文章主题各异的情况。

- 作者提出一种“反向”写作方法:首先确定整个博士研究的核心“主张”或论点(claims),这些论点可以从4到7个核心要点中提炼。然后,以此为结构框架,撰写引言章节的主体部分,深入讨论每个论点,并整合相关的已发表文章内容。

- 在核心论点部分基本完成后,再回过头来撰写引言、背景、数据与方法等传统上属于开头部分的章节。这种方法允许作者根据已确定的核心研究成果来构建最相关的背景和文献综述,确保引言部分能有力地支持和烘托主要发现。

- 遵循这一“反向”策略,即先写论证主体(中后段),再补充背景铺垫(前段),有助于作者识别关键内容,获得更宏观的视角,并最终形成一个清晰、逻辑性强、易于阅读的博士论文引言章节。虽然感觉反直觉,但对于整合复杂多样的研究成果而言,这是一种高效且实用的写作技巧,甚至可能适用于撰写一般的研究论文。

(~ ̄▽ ̄)~ 重新定义生命极限的极端微生物

Hunting extreme microbes that redefine the limits of life – Nature – 2025

- 本书评介绍了一本探讨地球极端环境中微生物(“地球内部生物”)的著作《地球内部生物:发现地球上最奇异的生命》(Intraterrestrials: Discovering the Strangest Life on Earth Karen G. Lloyd Princeton University Press (2025))。该书聚焦于生活在深层沉积物、深海地壳、火山和永久冻土等严酷栖息地的微生物群落,这些生命形式挑战了我们对地球生命极限的认知,并引出了对其他星球潜在生命的可能性。

- 作者作为一位资深的地球微生物学家,通过讲述她在极端环境中的实地考察和采样经历,如深海潜水器作业、攀登火山、钻取北极永久冻土等,生动地向读者展现了研究这些微生物的艰辛与挑战。书中也深入浅出地解释了宏基因组学等现代分子生物学技术如何被用来解析这些难以培养甚至无法培养的微生物的遗传信息、代谢途径和生存策略。

- 通过这些研究,书中揭示了极端微生物令人惊叹的适应能力,包括在极低能量输入下维持生命、进入 长达数千年的休眠状态、以及在极高酸度环境下生存并利用特殊化学反应获取能量。书中特别讨论了生长极为缓慢的“时间爱好者”细菌和古菌,它们挑战了传统的生长速率和进化速度概念,并促使科学家大幅下调了支持细胞生命所需的最低能量阈值估计,这极大地拓宽了潜在的生命栖息范围。

- 这篇书评认为,该书成功地将“地球内部生物”这一前沿科学领域引介给更广泛的读者,突出展现了这些微生物的古老性、进化韧性、非凡适应力以及它们在塑造地球生物圈中的关键作用。评论者高度评价此书为该领域的优秀科普作品,认为它对于对此感兴趣的学生和研究者具有启发意义,并可能激发下一代极端微生物学家的诞生。书评也指出,增加插图将进一步提升书的吸引力。

AI模型有能力进行原创性研究

- 随着人工智能(AI)模型,特别是大型语言模型和推理模型在辅助科研(如文本润色、代码编写、文献综述、假设生成)中日益重要,业界和学术界开始探讨其能否超越辅助角色,具备进行独立或原创性研究的能力。OpenAI的首席科学家Jakub Pachocki接受了访谈,讨论了当前AI模型的局限性、未来发展的潜力,以及对通用人工智能(AGI)的看法。

- OpenAI开发先进AI系统的方法涉及多个阶段。首先是大型语言模型的无监督预训练,使其吸收海量数据并形成“世界模型”。随后,通过基于人类反馈的强化学习来提取并优化模型的有用能力,使其成为有效的助手。对于推理模型,尤其强调强化学习阶段,以使模型能够发展出自身的“思维”方式,尽管这种工作机制与人类大脑不同,但已有证据表明模型能够发现新颖见解,是一种形式的“推理”。

- 访谈指出,目前的模型尚需持续引导,但在不久的将来,AI有望长时间自主工作并产生有用的成果。预计五年内,AI将能在部分领域(如图灵测试、数学、问题解决等基准测试,及自主软件工程、硬件设计等实际应用)进行原创性研究。对AGI的定义也在演变,目前更关注AI能否产生实际可衡量的经济影响及进行新颖研究,这被视为新的重要里程碑,并预测在本十年末前将有实质性进展,甚至可能在今年内实现自主生成有价值软件。

- AI具备进行原创性研究的潜力将显著推动科学发现和技术创新。为促进AI社区研究和理解模型影响,OpenAI计划向研究人员发布性能优于现有公开模型的开放权重的模型,但出于安全考虑,前沿模型难以完全开放。AI发展仍面临高能耗、数据利用争议等挑战,并且AGI的实现并非单纯取决于技术进步,也与我们如何定义和评估其能力密切相关。

偏头痛药物首次能够针对早期致残症状

Migraine drug is first to tackle debilitating early symptoms – Nature – 2025

- 偏头痛是一种复杂的神经系统疾病,其发作通常在头痛出现前伴随疲劳、畏光等前驱症状(prodrome),显著影响患者生活。ubrogant是一种已获批准用于治疗偏头痛头痛期的药物,本研究旨在探究其是否也能缓解这些早期、致残的前驱症状。

- 研究开展了一项III期临床试验,招募了438名能够可靠识别偏头痛前驱症状的参与者。参与者被随机分为ubrogant组和安慰剂组,要求在前驱症状(如疲劳、畏光、颈痛等)出现时立即服药,并在其后特定时间点报告症状的缓解情况。

- 研究结果显示,与安慰剂组相比,ubrogant组在服药后1小时提高了专注力,2小时后减轻了畏光(photophobia),3小时后减轻了疲劳和颈部疼痛。尽管效果幅度相对有限(与安慰剂组的改善率差异最大约15个百分点),但在统计学上是显著的。研究还发现,在前驱期服用ubrogant的效果优于在头痛期服用。

- 本研究首次提供了临床证据,表明靶向降钙素基因相关肽(CGRP)的药物ubrogant可以有效减轻部分偏头痛患者的早期前驱症状,这不仅为偏头痛的早期干预提供了新的治疗策略,也暗示CGRP在偏头痛发生的极早期阶段即发挥作用,加深了对偏头痛发病机制的理解。研究的局限性在于需要患者能够准确识别自身的前驱症状,且药物效果存在个体差异。未来的研究方向可能包括如何帮助患者更好识别早期症状,以及探索更早期甚至预防性的干预时机。

谷歌人工智能在诊断照片皮疹方面优于人类医生

Google AI better than human doctors at diagnosing rashes from pictures – Nature – 2025

美国斯坦福大学数字化健康中心;英国谷歌DeepMind;以色列特拉维夫大学;美国西奈山伊坎医学院

- 本研究旨在评估基于大型语言模型(LLM)的改进型医疗聊天机器人在整合处理患者图像和临床信息方面的诊断能力,并与人类初级保健医生进行比较,特别关注其在诊断皮疹和解读其他医疗图像(如图所示的心电图和PDF格式的实验室结果)方面的表现。

- 研究人员开发了一个名为AMIE(Articulate Medical Intelligence Explorer)的实验性AI系统,该系统基于可处理图像的Google Gemini 2.0 Flash LLM,并通过添加算法增强其诊断对话和临床推理能力。他们安排25名扮演患者的演员与AMIE和一名人类医生进行虚拟会诊,模拟105个包含多样症状、病史及相关医学图像的医疗场景。一个由18名专科医生组成的团队通过分析会诊记录和报告来评估AMIE和人类医生的诊断准确性。

- 结果显示,AMIE在总体诊断准确性上优于人类医生,并且其诊断准确性受图像质量较低的影响较小。此外,AMIE在解读医学图像(如心电图和PDF化验单)方面的表现也优于人类医生。

- 这项研究结果展示了AI在医疗诊断领域的巨大潜力,特别是在整合多模态信息(图像与临床数据)方面的能力,预示着AI助手可能在未来辅助或参与诊断过程。然而,该系统尚处于实验阶段,其结果尚未经过同行评议,模拟试验也无法完全复制现实世界医疗情景的复杂性。同时,论文未公开详细的代码和提示,限制了其他研究者的复现和进一步开发。

政治攻击如何扼杀 mRNA 疫苗革命

How political attacks could crush the mRNA vaccine revolution – Nature – 2025

- mRNA技术在COVID-19疫苗的成功证明后,普遍被认为是未来药物研发的重要平台。当前,mRNA技术正面临日益增长的政治攻击、公众不信任及政策不确定性,威胁到其在包括癌症治疗、自身免疫疾病和罕见遗传病等更广阔的应用领域的未来发展。

- 这篇新闻特写文章基于对mRNA产业界领袖、学术研究人员、政策专家和行业联盟代表的采访,并引用了行业调查数据,详细报道了政治环境变化(如政府人员更替、资助削减、州立法尝试)如何冲击mRNA行业,以及行业内部为应对这一“生存威胁”所采取的策略。

- 政治压力已直接影响mRNA项目的资助和推进,导致一些公司考虑将研发活动迁至其他国家。一项调查显示,近半数的行业高管报告因政策变化导致项目缩减、投资延迟或取消。同时,持续存在的错误信息和不信任感损害了mRNA技术的“品牌”形象,其负面影响已超出疫苗领域。

- 当前的挑战可能削弱美国在mRNA技术领域的领导地位,并将创新和就业机会拱手让于国际竞争对手。尽管行业正努力通过重塑技术形象和强调其在非疫苗治疗领域的潜力来应对,但能否克服政治障碍和重塑公众信任,以及宏观的生物技术融资环境,将决定这项前沿技术的长期前景。

(~ ̄▽ ̄)~ P值操纵——可能发生在你身上的五种方式

P hacking — Five ways it could happen to you – nature – 2025

- P值操纵(P hacking)是指研究人员通过调整数据分析或数据本身以获得统计学意义(通常指P < 0.05)的做法。这种行为虽常非出于故意,但在“不发表即出局”的学术环境下诱惑普遍存在,它严重损害了科学研究的可重现性和可重复性,导致文献中充斥着不可靠或言过其实的结论。

- 本文旨在揭示研究过程中可能无意导致P值操纵的常见陷阱,并提出规避建议,帮助研究人员,特别是早期职业研究人员,识别并避免这些行为。

- 文章列举了五种P值操纵的常见方式:1)在达到预设样本量之前,过早停止实验,一旦发现统计学意义即宣布“成功”;2)重复进行实验或分析直至达到显著结果,但只报告“成功”的那个尝试;3)“挑选”结果,仅报告支持预设假设或显示统计学显著性的特定结果或时间点,忽略其他不显著或不支持假设的数据;4)基于获得显著结果的需求,而非科学理由,调整数据处理或清洗规则(如剔除异常值);5)在进行多重比较时,未能进行适当的统计学校正,从而增加假阳性的几率。

- 为了构建更可信、可重复的科学实践,研究人员应坚持透明原则:提前规划实验设计和数据分析方案并严格遵守;进行研究预注册;报告所有相关结果,无论是否显著;以及在进行多重比较时采用适当的统计学校正方法。同时,实验室负责人应营造鼓励分享阴性或非显著结果的文化,认识到零结果和杂乱数据也是科学探索过程的正常组成部分。

美国学术界面临的新现实

- 美国学术界面临着来自行政部门的持续性挑战,包括冻结或取消科研拨款以及终止鼓励参与科学的各类项目,这对美国大学造成严重冲击,同时也波及全球科研合作与资源获取。这种局面在美国校园内部引发了广泛的焦虑,促使各方反思应对策略。

- 本文通过与哈佛大学政治学、民主与哲学领域的专家Danielle Allen和Ryan Enos的对话,探讨了学术界如何在这种新常态下前进。讨论聚焦于如何在不向政治攻击妥协的情况下,与国家重建伙伴关系并进行必要的改革。

- 讨论提出了构建高等教育与联邦政府之间新“社会契约”的必要性,该契约应坚守学术自由,并强调大学与美国公众之间建立基于相互尊重和互惠的“横向”关系。 学术界应更好地表达对纳税人长期支持的感激。文章指出,战后形成的“社会契约”促进了大学发展,但也可能导致学术界对科研的下游社会后果承担责任不足。可能的改革方向包括考虑扩大招生和重新平衡医学院在研究、医学教育和初级保健方面的关注点。

- 文章认为,面对试图分散和扰乱科学事业的力量,个体研究人员和教师应坚持大学的核心使命——探寻和分享真相。这在当下是一种重要的“抵抗”行为。这一新的现实需要学术界进行实质性变革和深刻反思,以应对当前挑战并重塑其在社会中的地位和作用。

癌症患者广泛基因组分析的采用

Adoption of Broad Genomic Profiling in Patients With Cancer – JAMA Oncol – 2025

美国耶鲁大学医学院

- 随着广泛基因组分析(Broad genomic profiling, BGP)在癌症治疗中的日益应用,前期研究已探讨了不同癌症类型及社会经济阶层中BGP的使用情况,但在大型异质当代患者群体中对这些关联的研究尚不充分,部分原因在于基于索赔的BGP使用识别面临挑战。

- 本研究采用了一种新颖的基于索赔的算法,识别并评估了美国常见转移性癌症患者的BGP使用情况。我们分析了BGP使用情况随时间的变化、与当代国家综合癌症网络(NCCN)指南的一致性,并考察了影响BGP使用的患者、癌症及社会人口特征。

- 结果显示,在较大样本中BGP的使用呈现上升趋势,并且与NCCN指南的推荐有一定程度的符合。特定患者群体和癌症类型在BGP使用中存在显着差异。

- 这些发现有助于更好地理解BGP在临床实践中的应用及其对癌症管理的潜在影响,为未来研究和临床实施提供了重要依据。

(~ ̄▽ ̄)~ 癌症治疗是否必然不可持续?

- 尽管癌症治疗取得了显著进展,但全球癌症发病率持续上升,主要原因是人口老龄化及癌症作为一种与生长和衰老相关的进化过程的生物学本质。这种观点认为,癌症是人类衰老的内在机制之一,无法彻底根除。因此,我们可能无法完全通过预防或治疗来应对日益增长的癌症负担,这引发了关于癌症管理是否具有长期可持续性的关键问题。

- 本文从财务、社会和环境三个维度探讨了癌症治疗的可持续性挑战。作者结合了现有数据、专家观点和对公共健康政策的考量,分析了不断增加的癌症负担如何对医疗系统在这些方面构成压力和限制。

- 从财务角度看,癌症治疗费用高昂且持续增长,在国民医疗支出中占比越来越大,挤占了其他领域的资源,其机会成本需要政治决策权衡。从社会角度看,尽管当前社会高度重视并优先对待癌症治疗,但随着成本上升和资源限制,未来可能难以一直维持这种优先级,面临社会可持续性挑战。

- 从环境角度看,癌症服务产生了可观的碳足迹,与医疗系统及国家设定的净零排放目标存在冲突,且如何在癌症发病率增加的同时实现减排尚不明确。作者认为,尽管财务和社会方面的挑战或许可以通过资源再分配和社会优先级的调整来缓解,但环境后果的不可避免性,以及癌症治疗作为一场对抗死亡的“注定失败的战斗”的本质,预示着癌症治疗(以及许多现代医疗)从长远来看将是不可持续的。

为什么我们需要衡量人们的幸福感——来自一项全球调查的启示

Why we need to measure people’s well-being — lessons from a global survey – Nature – 2025

- 人类蓬勃发展(flourishing),即个人生活的方方面面都处于良好状态,应该成为个人和国家的目标。然而,尽管幸福感对所有人的生活至关重要,目前衡量个人幸福感和蓬勃发展的研究工作,特别是全面的全球性数据收集,仍然严重不足。现有的评估体系,如GDP或联合国可持续发展目标,未能充分捕捉蓬勃发展的多维性质和主观体验。

- 本文讨论了衡量蓬勃发展的五大挑战:蓬勃发展的多维度性(需要衡量幸福、健康、意义、关系、财务安全等多方面,且它们并非完全相关);测量需要结合客观(收入、健康状况)和主观(感觉到的幸福、安全、联系)元素;全球调查中的翻译和跨文化解释差异;不同文化对蓬勃发展不同维度的优先级不同;以及方法学挑战(获取纵向数据以确定因果关系、足够的样本量、控制混杂因素、避免报告偏差)。作为初步进展,本文介绍了“全球蓬勃发展研究”(GFS)——一项涵盖22个国家、超过20万人的大型年度调查,旨在解决部分挑战。

- GFS的早期发现揭示了一些趋势:在许多国家,蓬勃发展感会随年龄增长而增强;宗教和精神信仰与更高的蓬勃发展水平相关;高收入国家的人们通常报告更高的生活满意度和财务安全,而中等收入国家的人们在意义、关系和亲社会行为方面可能报告较高水平,这提示了不同国家蓬勃发展的不同侧重点。

- GFS尽管提供了有价值的数据,但存在局限性,如仅覆盖22个国家、问题设置不够针对特定国家和文化、数据解释可能存在差异、部分宽泛概念仅通过单一问题衡量以及样本流失等。这些限制强调了各国需要建立自己的更具针对性、全国代表性和可能具有纵向性质的蓬勃发展数据收集系统。这项工作对于更好地理解各国人民的状况、评估政策效果至关重要,并最终有助于应对全球挑战、建设更美好的世界。

同时降低中风、痴呆和抑郁风险的17种方法

17 Ways to Cut Your Risk of Stroke, Dementia and Depression All at Once – The New York Times – 2025

美国麻省总医院

- 中风、痴呆和晚年抑郁症这三种看似不同的脑部疾病,实际上经常共存。这可能源于大脑小血管的共同损伤。研究表明,相当大部分的中风(至少60%)、痴呆病例(40%)以及晚年抑郁症(35%)可能是通过控制风险因素来预防或延缓的。因此,识别和管理这些共享风险因素具有重要的公共卫生意义。

- 本文报道了一项新的研究,该研究分析了59项荟萃分析的数据,以识别与上述三种疾病中至少两种相关的共同风险因素或保护因素。研究人员旨在找出那些潜在可通过生活方式干预同时影响这三种疾病风险的因素。

- 研究共识别出17个与脑部疾病风险相关的因素(其中一些因素具有双重影响)。保护性因素包括:低至中度饮酒、认知活动、富含蔬菜、水果、乳制品、鱼和坚果的健康饮食、中等或高水平的体育活动、人生目标感以及较大的社交网络。增加风险的因素包括:高血压、高体重指数(BMI)、高血糖、高总胆固醇、抑郁症状、不健康饮食(高红肉、含糖饮料、甜食、钠)、听力损失、肾脏疾病、疼痛(尤其是影响活动的)、睡眠障碍或睡眠时间过长(>8小时)、吸烟史、孤独或Siri以及一般性压力或应激生活事件。研究尤其强调,高血压是引发这三种疾病的头号个体风险因素,可使中风风险增至近三倍。认知活动对降低痴呆风险有显著保护作用。作者同时指出,此研究揭示的是相关性而非直接因果关系。

- 识别这些共享的可改变风险因素为同时预防和管理中风、痴呆和抑郁提供了新的策略。通过针对高血压等影响最大的因素入手,或从任一易于改变的因素开始,个体可以积极改善脑部健康。这些干预措施不仅在中年开始受益最大,对晚年疾病的预防和已发生疾病的进展延缓也同样有效,为有家族史或遗传 predisposition 的个体提供了控制风险的途径。

(~ ̄▽ ̄)~ 强大的蛋白质编辑器为探测活细胞提供了新方法

Powerful protein editors offer new ways of probing living cells – nature news article – 2025

加拿大多伦多大学;美国普林斯顿大学;美国宾夕法尼亚大学

- 理解蛋白质在活细胞中的确切功能、定位和相互作用,对于解析细胞过程至关重要。当前的许多研究方法依赖于基因层面的修改(如CRISPR),未能直接有效地在蛋白质层面引入非天然修饰。因此,亟需一种强大的、能够在活细胞内执行直接蛋白质编辑的技术。

- 本文报道了一种基于内含肽(intein)的蛋白质编辑技术,通过利用内含肽的自剪切和连接能力实现对目标蛋白的原位修饰。该方法首先通过基因工程在目标蛋白编码序列中引入一个包含内含肽元件的“受体位点”;同时,设计一个“供体”蛋白,携带有待插入的化学基团、非天然氨基酸或聚合物等“货物”,该货物两侧也由内含肽元件侧翼。当受体和供体相互作用时,内含肽元件会自催化剪切并将货物精确连接到目标蛋白的受体位点,实现蛋白质的“剪切-粘贴”式编辑。

- 研究者们在活细胞中成功应用了该技术,在短时间内(部分实验小于10分钟)对多种蛋白质进行了编辑。成功地将各类分子货物(包括化学基团、奇特氨基酸乃至聚合物)整合到目标蛋白中,并且可以实时观察这些修饰对蛋白质功能和细胞定位的影响。该技术有望用于向蛋白质中添加标记、改变其亚细胞定位、赋予新功能或调控蛋白质相互作用。

- 该内含肽介导的体内蛋白质编辑平台为细胞生物学研究提供了一个强有力的新工具,其潜在影响可与CRISPR在基因组编辑领域的贡献类比。尽管该方法目前尚存在一些局限性,如需要预先对目标蛋白基因进行修饰(创建受体位点)、对于高度结构化或埋藏较深的蛋白质区域编辑效率相对较低,以及将供体序列递送到动物模型内存在技术挑战,但这项技术的基础已经奠定,未来有望得到进一步优化和拓展。

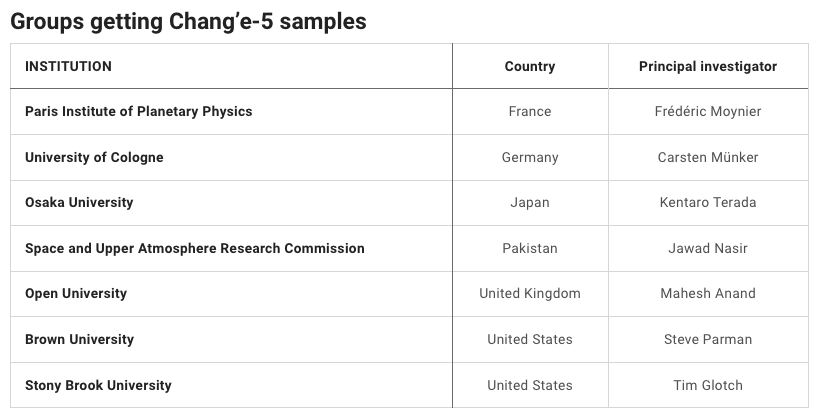

‘巨大荣誉’:中国公布获赠珍贵月球样本的外国科学家

‘A huge honor’: China reveals the foreign scientists awarded rare lunar samples – SCIENCE – 2025

法国巴黎行星物理研究所;德国科隆大学;日本大阪大学;巴基斯坦空间和高层大气研究委员会;英国开放大学;美国布朗大学;美国石溪大学

- 中国嫦娥五号任务带回的月球样本,其年龄为20亿年,比以往阿波罗和苏联月球任务带回的样本年轻约10亿年。这些年轻的样本提出了关于月球近期火山活动以及在缺乏水和热放射性元素情况下驱动岩浆形成的科学问题,同时也为研究月球起源(例如巨大撞击假说)和早期演化提供了新的视角。

- 中国国家航天局(CNSA)通过竞争性的申请流程,从11个国家和国际组织的24份提案中筛选出7个国际研究团队。这些团队已获授权使用嫦娥五号带回的1731克月球玄武岩和钻孔样本。国际团队计划利用其专业的分析设备和经验,例如定制仪器测量氧同位素、分析挥发性元素组成以及研究月球岩浆洋的结晶过程,以期解决这些科学问题。

- 目前,中国已启动与选定国际团队的样本分享。共有来自法国、德国、日本、巴基斯坦、英国和美国的7家机构获赠样本,其中值得注意的是包含两家美国机构。这是中国首次国际性分享嫦娥五号月球样本,部分团队已收到样本或正在走程序。

- 中国此次样本分享体现了在空间科学领域的增强国际合作承诺,为全球研究人员提供了前所未有的机会来分析这些独特的年轻月球样本。这不仅有助于深化对月球晚期地质历史和演化的理解,也为未来的月球样本分享和国际空间合作树立了积极典范。

人类肠道真菌减缓小鼠肝脏疾病

Fungus from the human gut slows liver disease in mice – Nature news – 2025

- 非酒精性脂肪性肝病(现称代谢相关脂肪性肝炎 MASH)影响全球约三分之一的成年人,但现有治疗方法有限。先前对肠道细菌和酵母菌与肝脏疾病关系的研究表明,肠道微生物与肝脏健康密切相关,但对肠道丝状真菌 Fusarium foetens 在代谢中的作用及与肝脏疾病的关系了解甚少。本研究旨在探讨肠道真菌 F. foetens 是否以及如何影响 MASH 的发展。