概览

- 外侧缰核神经元-星形胶质细胞偶联介导抑郁样行为

- 短暂抗生素使用驱动人体肠道细菌走向低成本耐药性

- 转移性胰腺癌转录组可塑性的空间定位

- 温觉和炎症性疼痛的分布式编码逻辑

- 基于四代家系参考序列的人类de novo突变率…

前言

本文是前沿快讯的第71期。前沿快讯栏目主要收集一些个人感兴趣的近期发表的研究,关注领域包括肿瘤的分子生物学、临床研究、流行病学等,文献类型主要是期刊论文和综述。研究介绍在Google机翻摘要的基础上进行微调,可能不一定特别准确、专业,主要目的是方便自己和大家快速了解和回顾相关领域研究进展。如果你对某个研究的细节感兴趣,请自行寻找全文进一步了解。此外,研究根据子领域会进一步细分,不过交叉领域的研究不好分为某一类,所以这个分类主要用于初级索引,并不十分准确,不喜勿喷。最后,大家看到什么特别的研究,也可以在评论区向我推荐,我会酌情收录在后面的期刊中。如无意外,前沿快讯栏目会长期更新,周期为2周-1月不等。从第5期开始,前沿快讯会新增一个CNS类,用来记录一些发表在Nature, Science或Cell杂志上的研究。从第18期开始,“肿瘤转移类”、“肿瘤代谢类”等将不再更新,而是合并至其它分类。原有的流行病学类也改为科普类。

本期有以下知识点值得关注:

CNS类

外侧缰核神经元-星形胶质细胞偶联介导抑郁样行为

Neuron-astrocyte coupling in lateral habenula mediates depressive-like behaviors – Cell – 2025

- 外侧缰核(LHb)神经元和星形胶质细胞与抑郁症病因密切相关,但在抑郁症发作过程中二者如何动态相互作用尚不明确。

- 研究人员在自由活动的小鼠中采用多脑区钙成像记录技术,探究二者在应激状态下的变化。研究发现,应激会导致LHb中星形胶质细胞的钙信号快速上升,神经元呈现双相反应。LHb星形胶质细胞的钙信号变化依赖α1A-肾上腺素能受体,且与LHb和蓝斑(LC)之间的递归神经网络有关。通过胶质递质谷氨酸和ATP/腺苷,LHb星形胶质细胞介导LHb神经元的二次激活和去甲肾上腺素(NE)释放。激活或抑制LHb星形胶质细胞的钙信号传导,分别会促进或预防应激诱导的抑郁样行为。

- 这些结果揭示了LHb-LC轴中存在应激诱导的正反馈回路,星形胶质细胞在其中起到关键的信号中继作用。这一神经元-神经胶质细胞相互作用机制的发现,有助于为压力管理和抑郁症预防提供新的思路。

短暂抗生素使用驱动人体肠道细菌走向低成本耐药性

Brief antibiotic use drives human gut bacteria towards low-cost resistance – Nature – 2025

- 理解抗生素使用与抗菌素耐药性进化之间的关系对于有效的抗生素管理至关重要。然而,动物模型和体外实验难以充分模拟真实世界的条件。为了解释耐药性如何在体内(in vivo)进化,本研究旨在在一个队列中探究环丙沙星暴露如何影响人体肠道共生菌的耐药性进化轨迹。

- 研究招募了60名人类参与者并给予环丙沙星暴露。通过纵向收集粪便样本,并结合一种新的计算方法,研究人员组装了参与者体内5665个共生细菌群体的基因组。分析了230万个多态性序列变异,识别出513个发生了选择性清除(selective sweeps)的群体。

- 研究观察到细菌群体表现出针对DNA回旋酶(DNA gyrase)的趋同进化,同时在其他基因组位点也发现了分散的选择压力。大约10%的易感细菌群体通过涉及回旋酶特定氨基酸位点突变的选择性清除事件,进化出了耐药性。

- 回旋酶的进化与在环丙沙星暴露期间相对丰度下降的大群体相关。这些选择性清除事件在大多数情况下持续超过10周,并且预计在一年内不会逆转。靶向扩增证实回旋酶突变是在参与者体内 de novo 产生的,并且没有表现出可测量的适应性成本(fitness cost)。这些发现揭示了短暂的环丙沙星暴露即可驱动肠道共生菌的耐药性进化,且突变在暴露后持续存在很长时间。本研究强调了人类肠道促进耐药性进化的能力,并确定了影响细菌在体内适应的关键基因组和生态因素。

转移性胰腺癌转录组可塑性的空间定位

Spatial mapping of transcriptomic plasticity in metastatic pancreatic cancer – Nature – 2025

已经入库

- 对于治疗难治性胰腺癌患者,全身性转移是主要死因;然而,驱动治疗抵抗的转录组异质性,特别是在空间背景下的异质性,仍然缺乏深入研究。本研究旨在构建高分辨率的空间转录组学图谱,以解析原发肿瘤和转移灶(肝、肺、腹膜)中的细胞谱系状态、克隆结构和肿瘤微环境(TME)的异质性。

- 研究人员利用13名患者快速尸检获得的55份原发肿瘤和转移灶样本,采用空间分辨转录组学技术构建了高分辨率图谱。通过推断拷贝数变异(CNVs)构建系统发育树来分析克隆演变和传播。结合正交验证方法、跨物种分析(小鼠模型)和患者来源的类器官(PDOs),对发现进行确认。

- 研究观察到肿瘤细胞谱系状态在从原发部位向器官特异性转移过程中发生了明显的转录组学转变,同一患者体内肝转移灶和肺转移灶之间的差异最为显著。基于推断的CNVs构建的系统发育树揭示了患者特异性的多样化演变轨迹和克隆播散模式。此外,研究发现每个组织,包括同一器官内的并存转移灶,均存在多种肿瘤细胞谱系状态共存的现象。与组织部位无关,特定的肿瘤谱系状态与不同的TME特征相关,例如,具有侵袭性“基底样”(basal-like)特征的癌细胞在空间上与表达TGFB1的肌成纤维细胞样癌相关成纤维细胞(myCAFs)紧密相邻,而与处于“经典型”(classical)或“中间型”(intermediate)状态的癌细胞则没有这种邻近关系。

- 这些发现被正交和跨物种分析所证实。值得注意的是,“基底样”癌细胞与myCAFs的邻近关系与浆细胞被排除在肿瘤微环境之外有关,而邻近细胞分析表明CXCR4–CXCL12信号通路可能是观察到的免疫排斥现象的基础。总的来说,这些发现强调了治疗难治性胰腺癌所固有的显著转录组异质性和微环境动态性,为理解肿瘤进展和治疗抵抗提供了重要的空间背景信息,并提示了潜在的治疗靶点。

温觉和炎症性疼痛的分布式编码逻辑

A distributed coding logic for thermosensation and inflammatory pain – Nature – 2025

- 躯体感觉神经元编码关于触觉和温度的详细信息,并且是疼痛的外周驱动因素。理解这些神经元如何编码热和机械刺激,以及炎症如何转化这种编码以诱导热超敏、机械性痛觉超敏(allodynia)和持续疼痛,是当前研究的科学问题。

- 本研究结合功能成像和多重原位杂交技术,确定了热和机械刺激如何在神经元类别中被编码。研究人员在支配面颊的三叉神经元中进行实验,注入炎症介质前列腺素E2以研究炎症的影响,并研究了辣椒素受体TRPV1的作用。

- 研究发现,支配面颊的三叉神经元对轻触和热的反应表现出完全的分离。相比之下,有害的热和机械刺激广泛激活了各种伤害感受器类别。注入炎症介质前列腺素E2导致选定类别的伤害感受器产生持久的活动和热敏化,这为持续性炎症疼痛和热超敏提供了细胞基础。研究显示,辣椒素受体TRPV1在热敏化中起核心作用,但在自发性伤害感受器活动中则不然。出乎意料的是,对机械刺激的反应受炎症的影响很小,这表明触觉性痛觉超敏是由于伤害感受器与触觉同时持续放电所致。研究进一步证明,伤害感受器活动对于炎症性触觉痛觉超敏是必要且充分的。

- 这些发现精细化了细胞和分子水平上的感觉编码和分辨模型,揭示了触觉和温度在转录组学上不同的感觉细胞群体中是广泛但差异化编码的。本研究也为理解炎症如何重塑细胞水平的反应以触发疼痛的各个方面提供了深入见解。

基于四代家系参考序列的人类de novo突变率研究

Human de novo mutation rates from a four-generation pedigree reference – Nature – 2025

- 理解人类de novo突变(DNM)率需要完整的基因组序列信息。现有研究受限于序列信息的完整性,未能精确估计不同类型de novo突变(特别是复杂区域如重复序列)的速率和分布。本项目旨在利用高度完整的家系基因组数据,全面解析人类de novo突变的谱系、速率和影响因素。

- 研究利用一个四代共二十八名成员的家系(CEPH 1463),综合运用五种互补的长读长和短读长测序技术,对其中每个个体的二倍体基因组进行了超过95%的定相和组装。基于这些近端粒到近端粒的家系基因组数据,研究团队系统地估计了不同类型的de novo突变率、鉴定突变位点,并分析其与基因组结构和演变的关系。研究还成功组装了多个个体的高精度着丝粒和Y染色体序列,并构建了高分辨率的重组图谱。

- 研究估计每个世代传播产生98–206个de novo突变。具体而言,包括约74.5个de novo单核苷酸变异(SNV)、约7.4个非串联重复序列插入-缺失(indel)、约65.3个源自串联重复序列的de novo插入-缺失或结构变异(SV),以及约4.4个着丝粒区域的de novo突变。在男性个体中,每世代在Y染色体上观察到约12.4个de novo突变事件。研究发现短串联重复序列(STR)和可变数目串联重复序列(VNTR)是突变率最高的区域,其中有32个位点在不同世代中反复发生突变。

- 研究发现绝大多数(75–81%)种系的de novo突变呈现强烈的父本偏倚。然而,大约16%的de novo SNV被估计为合子后起源,且没有表现出父本偏倚,这可能包括早期生殖系嵌合突变。将这些变异与高分辨率重组图谱(约3.4 kb断点分辨率)进行对比分析时,研究没有发现减数分裂交换与de novo结构变异之间存在相关性。这些近端粒到近端粒的家系基因组数据构建了一个“真相集”,为深入理解人类遗传变异最基本的过程提供了宝贵资源。

孟德尔豌豆基因的基因组和遗传学见解

Genomic and genetic insights into Mendel’s pea genes – Nature – 2025

- 孟德尔通过详细研究豌豆(Pisum sativum)的七对对比性状,确立了遗传学的基本原理。尽管其中四对性状的遗传基础已被鉴定,但剩余三对性状的潜在基因和突变等位基因仍未完全阐明。本研究旨在深入解析这些孟德尔性状以及其他重要农艺性状的遗传结构,并鉴定特定基因和等位基因。

- 研究人员运用基因组测序和遗传学方法,对具有不同性状组合的豌豆品系进行了系统分析。研究方法包括鉴定基因组结构变异(如缺失、插入)、检测基因点突变(如提前终止密码子、小片段缺失),并将这些变异与特定基因的功能联系起来,最终解析基因型与表型之间的关联。

- 研究成功解析了孟德尔一些关键性状的遗传结构,并发现了四个早期鉴定孟德尔基因此前未被描述的新等位基因,包括一个孟德尔白色花等位基因的罕见回复突变体。对于三个此前未鉴定的核心孟德尔性状:黄色豆荚(gp突变体)的遗传基础被确定为叶绿素合酶(ChlG)基因上游约100 kb的基因组缺失,该缺失通过产生基因间转录融合产物干扰叶绿素生物合成;无衬皮、食用豆荚(v和p等位基因)被解析与一个含上游Ogre元件插入的MYB基因和一个含框内提前终止密码子的CLE肽编码基因相关,它们破坏了次生细胞壁的加厚和木质化;簇生茎(fa表型)则与一个类CIK共受体激酶基因外显子内的5 bp缺失以及一个遗传修饰位点协同作用相关。此外,研究还鉴定了影响叶腋环花青素着色、种子大小和“半无叶”形态等重要农艺性状的基因和等位基因。

- 本研究提供了孟德尔遗传学基础性状以及一系列重要农艺性状的精确基因组和遗传学信息,不仅深化了我们对豌豆性状遗传控制的理解,重塑了对经典遗传原理的分子认知,更为基础生物学研究和遗传学教育提供了宝贵资源。同时,这些精确鉴定的基因和等位基因数据库为现代豌豆分子育种和基因改良提供了靶点和工具,具有重要的理论和应用价值。

靶向PIKfyve驱动的脂质代谢治疗胰腺癌

Targeting PIKfyve-driven lipid metabolism in pancreatic cancer – Nature – 2025

- 胰腺导管腺癌(PDAC)在营养失调的微环境中生长,使其对干扰癌症代谢的治疗特别敏感。PDAC高度依赖自噬和其他溶酶体过程。尽管靶向这些途径在临床前研究中显示出潜力,但药物开发进展受阻于难以识别和表征有利的靶点。本研究旨在确定作为溶酶体功能核心的脂质激酶PIKfyve是否是PDAC的一个可靶向的脆弱点。

- 研究人员使用基因工程小鼠模型,确立了PIKfyve对PDAC进展的必需性。此外,通过全面的代谢分析,他们探究了抑制PIKfyve如何影响PDAC细胞的代谢程序。最后,研究在多种临床前人源和鼠源模型中测试了同时靶向PIKfyve和KRAS-MAPK信号通路联合治疗的效果。

- 研究发现PIKfyve对于PDAC的进展至关重要。代谢分析显示,抑制PIKfyve会迫使PDAC上调一个独特的转录和代谢程序,该程序有利于de novo脂质合成。在PDAC中,KRAS-MAPK信号通路是de novo脂质合成的主要驱动因素。因此,同步靶向PIKfyve和KRAS-MAPK导致在众多临床前人和小鼠模型中肿瘤负荷的清除。

- 这些研究共同表明,通过抑制PIKfyve破坏脂质代谢,可以与KRAS-MAPK导向的疗法联合诱导PDAC的合成致死。

BMAL1–HIF2A异源二聚体调节心肌损伤的昼夜节律性变化

BMAL1–HIF2A heterodimer modulates circadian variations of myocardial injury – Nature – 2025

- 急性心肌梗死是全球发病率和死亡率的主要原因。临床研究表明,心肌梗死后心脏损伤的严重程度呈现昼夜节律模式,早上发作的患者梗死面积更大,预后更差,但这些昼夜变化的分子机制仍不清楚。

- 本研究旨在阐明心肌损伤昼夜节律性变化的分子基础。研究人员通过冷冻电镜(cryo-EM)确定了BMAL1–HIF2A–DNA复合物的结构,并结合其他实验方法,研究了BMAL1和HIF2A之间的相互作用及其对靶基因转录活性的影响,以及药理学干预的效果。

- 研究发现,核心昼夜节律转录因子BMAL1通过与非经典伴侣缺氧诱导因子2α(HIF2A)形成具有转录活性的异源二聚体来调节心肌损伤的昼夜节律依赖性变化。cryo-EM结构揭示了BMAL1内部重排,使得昼夜节律和缺氧信号之间能够进行串扰。BMAL1通过增强HIF2A的转录活性并稳定HIF2A蛋白来调节昼夜节律性的缺氧反应。此外,研究鉴定出两栖动物生长因子(AREG)是BMAL1–HIF2A复合物的节律性靶基因,对调节心肌损伤的白天变化至关重要。

- 药理学靶向BMAL1–HIF2A–AREG通路可提供心脏保护,并且当干预时机与该通路的昼夜节律相位一致时,疗效最大。

- 这些发现揭示了调控心肌损伤昼夜节律的分子机制,并强调了基于生物钟的药理学干预对治疗缺血性心脏病的巨大治疗潜力。

小鼠胚胎中核组织的建立由多种表观遗传通路协同调控

- 基因组在三维核空间内的折叠对于调控所有与DNA相关的过程至关重要。基因组与核纤层结合形成纤层相关结构域(LADs)代表了发育过程中核组织的最早特征。本研究旨在通过在小鼠胚胎中进行功能获得性筛选,深入了解早期发育阶段(受精卵和二细胞期)核组织建立的机制。

- 研究人员在小鼠胚胎中进行了功能获得性筛选,重点评估了影响组蛋白H3修饰、异染色质以及组蛋白含量的各种扰动对受精卵和/或二细胞期胚胎核结构建立的影响,特别是LADs的形成。

- 研究发现,对组蛋白H3修饰、异染色质和组蛋白含量的扰动对于受精卵和/或二细胞期胚胎核结构的建立至关重要。值得注意的是,一些扰动对受精卵和二细胞期胚胎表现出差异性的影响。此外,研究观察到,即使受精卵中的LADs建立受到破坏,胚胎在发展到二细胞期时仍能重新构建核结构,这提示在受精卵阶段LADs的初始建立可能并非早期发育所必需的。

- 这些发现为理解染色质与细胞核结构组分之间在最早发育阶段指导基因组-纤层相互作用的功能互作提供了宝贵的见解。

PHGDH转录调控驱动阿尔茨海默病中的淀粉样病变

Transcriptional regulation by PHGDH drives amyloid pathology in Alzheimer’s disease – Cell – 2025

- 几乎所有65岁及以上个体都会出现早期阿尔茨海默病(AD)病理改变,但多数患者不携带致病性APP、PSEN或MAPT突变,许多也不携带APOE4风险等位基因。这引发了关于普通人群AD发病机制的疑问。尽管转录失调传统上并非AD的标志,但近期研究揭示了迟发性AD (LOAD) 患者存在显著的表观基因组改变。鉴于此,本研究旨在探究LOAD生物标志物磷酸甘油酸脱氢酶(PHGDH)的表达改变是否(独立于其酶活性)调控AD病理,并明确其可能的转录调控功能。

- 本研究在小鼠和人脑类器官模型中评估了PHGDH表达改变对AD病理的影响。研究深入探索了PHGDH在星形胶质细胞中的转录调控作用,并鉴定了其潜在的靶基因抑制因子κB激酶亚基α (IKKα) 和高迁移率族蛋白1 (HMGB1)。通过分析这些分子间的相互作用,阐明了PHGDH介导的转录调控如何影响自噬并加速淀粉样病变。此外,研究还测试了一种能够通过血脑屏障、靶向PHGDH转录功能的开发中小分子抑制剂的效果。

- 研究发现,PHGDH表达的改变确实可以在小鼠和人脑类器官中调控AD病理,并且这种作用独立于其经典的酶活性。进一步分析揭示,PHGDH在星形胶质细胞中发挥着转录调节因子的作用,能够促进IKKα和HMGB1的转录。

- PHGDH介导的IKKα和HMGB1转录上调抑制了自噬过程,从而加速了淀粉样蛋白的病理进展。针对PHGDH转录功能的小分子抑制剂在小鼠模型中能够有效减少淀粉样病变,并改善AD相关的行为缺陷。

- 这些发现突出了转录调控在LOAD发病机制中的重要性,为理解非家族性AD发病机制提供了新视角。研究结果提示,靶向PHGDH的转录功能可能成为一种潜在的新型LOAD治疗策略,其意义超越了传统的针对家族性突变的治疗思路。

下丘脑PNOC/NPY神经元构成Leptin调控能量稳态的介质

Leptin在大脑中发挥抑制食欲的作用,但其厌食效应背后的神经回路尚未完全阐明。已知前阿片黑素皮质素原 (PNOC) 表达神经元在小鼠中介导饮食诱导的过度摄食和体重增加。本研究旨在确定Leptin是否通过PNOC神经元调节食欲和体重,并探究其潜在的分子机制。

本研究使用小鼠模型,通过在下丘脑弓状核 (ARC) 的PNOC表达神经元中特异性敲除Leptin受体 (Lepr) 来评估其对摄食和体重的影响。进一步在Leptin受体缺陷性肥胖小鼠的PNOC神经元中进行基因拯救实验。同时,分析了Leptin受体失活后PNOC神经元中神经肽Y (Npy) 表达的变化。研究还利用化学遗传学技术选择性激活PNOC/NPY神经元,并比较其对摄食行为的影响。最后,通过在PNOCARC神经元中过表达Npy来探究其作用。

研究发现Leptin通过PNOC神经元调节食欲和体重。小鼠下丘脑弓状核PNOC神经元中Leptin受体 (Lepr) 的缺失导致过度摄食和肥胖。在Leptin受体缺陷性肥胖的小鼠模型中,恢复PNOC神经元中的Lepr表达能够显著降低体重。在PNOC神经元中失活Lepr会增加下丘脑部分PNOC神经元(不表达刺鼠黑色素原相关蛋白 Agrp)中Npy的表达。选择性化学遗传学激活PNOC/NPY神经元与激活所有PNOCARC神经元一样,都能促进摄食行为。此外,在PNOCARC神经元中过表达Npy会促进过度摄食和肥胖。

综上所述,本研究揭示了下丘脑PNOC/NPYARC神经元是Leptin作用的又一个关键介质,它们在Leptin调控的能量稳态中起重要作用。这些PNOC/NPY神经元可能成为治疗肥胖症的一个潜在的靶点。

解码人类趋化因子-GPCR相互作用网络中的选择性与混杂性

- 在人体内,46种分泌型趋化因子配体与23种细胞表面趋化因子受体(一类G蛋白偶联受体, GPCR)之间形成复杂的相互作用网络,通过选择性或混杂性结合来协调细胞迁移。尽管趋化因子及其GPCR受体都共享相似的结构骨架,但驱动这种相互作用选择性和混杂性的分子机制仍不清楚。

- 本研究识别了趋化因子与其受体之间通过相互作用所“编码”和“解码”的、介导结合的保守性、半保守性及可变性决定因素(即识别元件)。

- 研究提出,相互作用的选择性与混杂性并非由单一元件决定,而是由分布在蛋白质结构化和非结构化区域的泛化性(“公共/保守”)和特异性(“私有/可变”)决定因素的集合及组合性识别所产生。基于上述原理,研究人员工程化改造了一个病毒趋化因子,成功改变了其GPCR偶联偏好。

- 这些发现阐明了趋化因子-GPCR相互作用网络中选择性和混杂性的分子基础。本研究还提供了一个网络资源,旨在促进序列-结构-功能研究以及针对免疫治疗和细胞治疗的蛋白质设计。

SLC7A11是溶酶体中非传统的H+转运体

SLC7A11 is an unconventional H+ transporter in lysosomes – Cell – 2025

- 溶酶体维持其最佳降解功能需要4.5-5.0的酸性pH环境。质子的流入主要由V型H+ ATP酶驱动,而流出则由通过TMEM175通道实现的快速H+泄漏以及一条未知的慢速途径介导。本研究旨在鉴定这条未知的慢速H+泄漏途径的分子基础。

- 研究通过对孤儿溶酶体膜蛋白(OLMP)文库进行筛选,鉴定出SLC7A11是介导溶酶体慢速H+泄漏的关键蛋白。通过功能分析,研究表明SLC7A11通过介导胱氨酸和谷氨酸这两种具有独特大浓度梯度差、方向相反跨膜分布的质子化代谢物的溢流,来间接实现H+的跨膜净转移。

- 研究发现SLC7A11的缺失或抑制会导致溶酶体过度酸化,进而损害溶酶体的降解功能,引起储存物质的累积,并诱发铁死亡。此外,SLC7A11功能障碍还能促进神经元中α-突触核蛋白的聚集,这与帕金森病(PD)的病理学相关。纠正异常的溶酶体酸度可以恢复溶酶体稳态并预防铁死亡。

- 这些研究揭示了一个非传统的H+转运通道,该通道通过耦合可质子化底物(如胱氨酸和谷氨酸)的转运来调控溶酶体功能、铁死亡和PD病理,将SLC7A11鉴定为一个关键的、非传统的溶酶体H+转运体。

解码调控 mRNA 衰变的高通量无序区域

Deciphering disordered regions controlling mRNA decay in high-throughput – Nature – 2025

- 蛋白质内部的固有无序区域(intrinsically disordered regions, IDRs)尽管缺乏确定的结构,但可以驱动特定的分子功能。IDRs 在调控 mRNA 稳定性及翻译过程中不可或缺,但其调控机制尚不清楚。

- 本研究利用高通量功能分析方法,系统性突变了数百个调控性无序元件,并结合机器学习手段,揭示了这些区域活性所需的分子决定簇。

- 研究发现,芳香族残基的存在及其排列方式强烈预测了看似不同的蛋白质序列影响 mRNA 稳定性和翻译的能力。研究进一步表明,许多此类调控元件通过与核心 mRNA 衰变机器相互作用来发挥其作用。

- 我们的结果界定了分子特征和生化通路,解释了无序区域如何控制 mRNA 表达,并阐明了功能性、非结构化蛋白质的更广泛原则。

致幻剂调控支配恐惧的神经免疫相互作用

Psychedelic control of neuroimmune interactions governing fear – Nature – 2025

- 神经免疫相互作用(即免疫细胞与脑细胞之间的信号传递)调控多种组织生理过程,包括对心理应激的反应,而心理应激可能导致神经精神疾病。然而,造血细胞与脑内常驻细胞之间如何相互作用并影响复杂行为的机制仍未被充分理解。本研究结合基因组学筛选和行为学实验,探究了应激诱导恐惧行为中神经免疫相互作用的调控机制。

- 研究发现,杏仁核星形胶质细胞(astrocytes)通过表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor, EGFR)限制应激诱导的恐惧行为。从机制上讲,杏仁核星形胶质细胞中的EGFR抑制了一个应激诱导的促炎信号通路,该通路通过杏仁核神经元中的孤儿核受体NR2F2促进神经元-胶质细胞的相互作用并增强应激诱导的恐惧行为。

- 与此同时,EGFR信号降低及恐惧行为增加与慢性应激期间脑膜单核细胞(meningeal monocytes)的招募有关。这套神经免疫相互作用网络可以通过使用致幻剂化合物进行治疗干预。研究表明,致幻剂能够逆转脑膜中单核细胞的积累以及恐惧行为。这些结果在临床样本中得到了验证。

- 这些数据结合临床样本的验证,表明致幻剂可以用于靶向调控与神经精神疾病及潜在其他炎症性疾病相关的神经免疫相互作用。

结直肠癌突变过程的地域和年龄差异

Geographic and age variations in mutational processes in colorectal cancer – Nature – 2025

- 结直肠癌(CRC)的发病率存在地域差异,并随时间变化,特别是在过去二十年中,许多国家早发性CRC(年龄小于50岁)的发病率翻了一番,但其原因尚不清楚。本研究旨在调查突变过程是否对CRC的地域和年龄相关差异有贡献。

- 本研究分析了来自11个国家的981个结直肠癌基因组,以检查突变过程的地域和年龄相关变化。研究重点关注了微卫星稳定(microsatellite-stable, MSS)病例(802例),分析了其突变负担和突变特征(signatures)的差异,并调查了与特定诱变剂(如大肠杆菌素colibactin)相关的突变特征的流行情况及其与年龄和驱动基因突变的关系。

- 在微卫星不稳定的癌症中未发现主要差异,但在802例微卫星稳定的病例中观察到突变负担和特征存在差异。多种突变特征(其中大多数病因不明)在阿根廷、巴西、哥伦比亚、俄罗斯和泰国表现出不同的流行率,表明存在地域差异的诱变暴露水平。由细菌产生的大肠杆菌素引起的突变特征SBS88和ID18在CRC发病率较高的国家中突变负荷更高。

- SBS88和ID18在早发性CRC中也更为富集,在40岁之前被诊断的个体中比70岁以上的个体常见3.3倍,并且在CRC发生发展的早期阶段就被印记下来。大肠杆菌素暴露进一步与APC驱动基因突变相关,在colibactin阳性病例中,ID18导致了约25%的APC驱动基因插入或缺失(indels)。

- 本研究揭示了结直肠癌突变过程的地域和年龄相关差异,并表明生命早期的诱变暴露,特别是与大肠杆菌素产生菌的接触,可能促成了早发性结直肠癌发病率的上升。

果蝇行为的全身物理仿真

Whole-body physics simulation of fruit fly locomotion – Nature – 2025

- 动物个体的身体构造会影响其神经系统如何产生行为。要准确模拟感觉运动行为的神经控制,需要一个具有详细解剖学特征的身体生物力学表征。本研究旨在开发一个果蝇(Drosophila melanogaster)的全身模型,用于物理模拟器中,作为一个通用框架,以模拟包括地面和空中运动在内的多种果蝇行为。

- 我们在物理模拟器中建立了果蝇Drosophila melanogaster的全身模型,设计为通用框架。为了支持果蝇复杂的行为,我们开发了新的流体和粘附力现象学模型。我们采用数据驱动的端到端强化学习策略,训练了能够根据高级 steering 指令,沿着复杂轨迹生成果蝇自然行为的神经网络控制器。此外,我们展示了视觉传感器和分层运动控制的应用(训练一个高级控制器以重复使用预训练的低级飞行控制器来执行视觉引导的飞行任务)。

- 我们通过复制逼真的行走和飞行行为验证了模型的通用性。利用强化学习训练的神经网络控制器能够生成与自然果蝇行为相似的运动轨迹。研究还成功展示了使用视觉传感器和分层控制实现视觉引导的飞行任务。

- 我们的模型作为一个开源平台,用于在具身(embodied)情境下研究感觉运动行为的神经控制。这将加速对动物运动复杂机制的理解和相关研究的进展。

组织几何学在时空上驱动细菌感染

Tissue geometry spatiotemporally drives bacterial infections – Cell – 2025

- 上皮组织是宿主抵御细菌感染的第一道防线。上皮组织的自组织过程会不断适应微环境的结构和力学特性,从而动态影响感染的初始定植位点。然而,组织几何学如何调控细菌感染的机制尚不清楚。

- 本研究利用生物工程策略,展示了细菌在上皮组织中受几何学引导的感染模式。我们发现细胞牵引力通过触发机械敏感性离子通道蛋白Piezo1与细菌的共定位,在上皮单层组织中细菌侵袭位点和边缘感染模式的调控中发挥关键作用。

- 进一步,我们开发了基于精确力学生物学的策略,以增强在伤口和肠道感染动物模型中的抗菌疗效。

- 我们的研究结果表明,组织几何学在介导细菌的时空感染中发挥关键影响,这对发现和开发新的抗菌策略具有重要意义。

1型免疫-基质细胞网络介导肠道感染的疾病耐受性

- 1型免疫通常通过清除病原体来介导宿主防御,但该通路是否影响组织功能尚不清楚。本研究发现在组织侵袭性蠕虫感染小鼠后,干扰素γ(IFNγ)信号的快速诱导协调了一个多细胞反应,这对限制组织损伤和维持肠道运动至关重要。

- IFNγ的产生由固有层CD8+ T细胞的抗原非依赖性激活启动,这种激活依赖于MyD88对蠕虫诱导的屏障入侵期间微生物群的识别。IFNγ直接作用于肠道基质细胞,招募中性粒细胞以限制寄生虫诱导的组织损伤。IFNγ的感应还限制了平滑肌肌动蛋白表达细胞的扩增,以防止病理性肠道运动障碍。

- 重要的是,这种组织保护性反应并不影响寄生虫负荷,表明IFNγ支持一种疾病耐受的防御策略。研究结果揭示了1型免疫在维持组织稳态中的新作用,超越了传统的病原体清除功能。

- 这些发现对管理感染后肠道功能障碍的病理生理后遗症和与基质重塑相关的慢性炎症疾病具有重要意义,为开发新的治疗策略提供了理论基础。

通过crRNA结构模拟介导的CRISPR-Cas13抑制

RNA-mediated CRISPR-Cas13 inhibition through crRNA structural mimicry – SCIENCE – 2025

- 为了规避CRISPR-Cas免疫,噬菌体表达抑制Cas蛋白表达或活性的抗CRISPR因子。虽然大多数已知的抗CRISPR因子是蛋白质,但最近报道的小RNA(称为RNA抗CRISPR因子,rAcrs)与CRISPR RNA(crRNA)具有序列同源性,并通过取代crRNA来作用于 cognate Cas 核酸酶。本研究旨在发现并表征新型的rAcrs,特别是那些不依赖于序列同源性的。

- 本研究发现了rAcrVIA1——一种质粒编码的小RNA,其在天然宿主李斯特菌(Listeria seeligeri)中抑制靶向RNA的CRISPR-Cas13系统。为了理解其抑制机制,研究人员解析了Cas13-rAcr复合物的冷冻电镜(cryo-EM)结构。

- 研究结果表明,尽管rAcrVIA1与crRNA的序列相似性可以忽略不计,但其在与Cas13结合后采取了一种与crRNA几乎完全相同的折叠结构(fold)。这种结构模拟使得rAcrVIA1能够有效抑制Cas13的活性。

- 这些发现扩展了rAcrs的多样性,表明除了序列同源性外,RNA结构模拟也是一种重要的免疫对抗机制,为通过RNA控制Cas13活性提供了新的视角。

肿瘤来源促红细胞生成素作为癌症免疫中的免疫抑制开关

Tumor-derived erythropoietin acts as an immunosuppressive switch in cancer immunity – SCIENCE – 2025

美国斯坦福大学病理系

- 尽管肿瘤存在可能引发免疫反应的突变,但大多数患者的肿瘤表现为非炎症性(缺乏T细胞),对免疫检查点阻断(ICB)治疗反应不佳。这些肿瘤通常富含抑制性巨噬细胞和中性粒细胞,它们阻碍T细胞的启动、激活和归巢。然而,决定肿瘤免疫细胞谱或免疫表型的机制尚不清楚。在自发性肝细胞癌(HCC)小鼠模型中观察到非炎症性肿瘤存在高水平的促红细胞生成素(EPO),且临床上高EPO表达与多种癌症(包括HCC)的不良预后和免疫抑制细胞积聚相关。本研究旨在探究EPO在促进免疫抑制性肿瘤微环境(TME)中的作用机制。

- 研究利用基因编辑构建了具有炎症或非炎症性肿瘤微环境的自发性HCC小鼠模型。通过EPO过表达(功能获得)和EPO敲除(功能缺失)策略,评估肿瘤分泌的EPO对TME免疫细胞组成的影响。鉴定表达EPO受体(EPOR)的免疫细胞群。使用基因敲除、巨噬细胞靶向的小干扰RNA(siRNA)以及EPOR-Fc嵌合诱饵受体对巨噬细胞的EPOR信号进行干预。进一步探究EPO如何重编程巨噬细胞的功能,并识别下游的关键分子通路。

- 结果表明,肿瘤分泌的EPO能够自主地塑造TME的免疫景观,通过促进调节性T细胞(Treg细胞)并减少CD8+效应记忆T细胞(TEM细胞)来促进免疫逃逸。巨噬细胞是人和小鼠HCC中主要的EPOR+细胞群,并且介导了EPO的作用。减少巨噬细胞上的EPOR显著抑制了非炎症性肿瘤的生长,甚至导致一些已建立肿瘤的自发性消退。这一效应主要由强大的CD8+ TEM细胞反应驱动,并且与ICB治疗具有协同效应。药理学抑制EPO/EPOR信号也显示出类似的治疗协同作用。

- 机制研究显示,EPO将促炎症巨噬细胞重编程为具有Kupffer细胞样特征的免疫调节性巨噬细胞。核因子红系2相关因子2(NRF2)被确定为EPO/EPOR轴的关键下游介质,它驱动巨噬细胞中的血红素耗竭和抗氧化剂产生,这些是实现免疫调节性巨噬细胞重编程的关键事件。这些发现表明,EPO/EPOR轴在巨噬细胞中充当一个免疫抑制开关,维持缺乏T细胞的TME,是对有效抗肿瘤免疫的主要障碍。靶向EPO/EPOR轴有望成为治疗HCC以及其他高EPO表达的实体瘤的有效策略。

LINE-1靶向启动逆转录的结构机制

Structural mechanism of LINE-1 target-primed reverse transcription – SCIENCE – 2025

- 长散布重复序列1(LINE-1)逆转录转座子是人类基因组中最丰富且唯一有活性的自主转座元件,其活动与多种疾病相关。LINE-1通过靶向启动逆转录(TPRT)机制插入新的基因组位点,但这过程中ORF2p蛋白如何重塑靶DNA、如何进行第二条链的切割、靶位点重复(TSD)长度变化的原因以及宿主因子的确切作用机制尚不清楚。本研究旨在解析LINE-1逆转录转座的分子机制,特别是ORF2p在TPRT过程中如何处理核酸,宿主因子可能如何参与。

- 研究人员通过生化方法“冻结”TPRT过程中的ORF2p,并利用冷冻电子显微镜(cryo-EM)解析了包括ORF2p、LINE-1 mRNA和靶DNA的TPRT复合物的四种结构。结合生化实验验证了第二条DNA链的切割机制。此外,利用AlphaFold3进行结构预测,探索了ORF2p与宿主因子(如PCNA和PABPC1)的潜在相互作用。

- Cryo-EM结构显示,ORF2p能够弯曲并解旋靶DNA,然后将第一条链切口的3’末端插入其活性位点以启动逆转录。在TPRT结构中观察到第二条DNA链也被切割。生化实验证实ORF2p的内切酶结构域负责切割第二条链,这一过程发生在第一条链逆转录之前或同时。结构分析表明,内切酶结构域的柔性以及靶DNA的解旋可能导致TSD长度的可变性。AlphaFold3预测在ORF2p上发现了之前未知的、高度保守的与PCNA和PABPC1的相互作用位点,这些位点对逆转录转座至关重要。PCNA结合位点与cryo-EM结构中靶DNA的位置吻合,提示其可能将RNP招募到靶位点。PABPC1的相互作用可能解释了ORF2p优先结合自身mRNA的顺式偏好现象。

- 本研究首次提供了人类LINE-1 TPRT复合物的结构,揭示了ORF2p对靶DNA的广泛重塑以及第二链切割的详细机制,并确定了PCNA和PABPC1在ORF2p上潜在的结合位点,强调了它们可能在LINE-1逆转录转座中的关键作用。这些发现提出了一个修正的LINE-1逆转录转座模型,确定了TPRT事件发生的顺序,深化了对这一关键基因组不稳定因素的理解。

碱基修饰核苷酸介导细菌免疫信号传导

Base-modified nucleotides mediate immune signaling in bacteria – SCIENCE – 2025

中国华中农业大学国家农业微生物学重点实验室;湖北洪山实验室;生命科学技术学院

- 生物通过免疫系统检测病原体并启动防御反应,其中常用的信号分子包括环状(寡)核苷酸和二磷酸腺苷核糖(ADPR)变体。本研究旨在探索细菌中是否存在其他类型的免疫信号分子,以揭示细菌抵抗病毒入侵的更多机制。

- 研究人员通过挖掘细菌基因组中的“防御岛”区域,鉴定了一个提供广泛抗噬菌体保护的新型三基因系统,命名为Kongming。随后,通过遗传学、结构生物学和生物化学分析,深入探究了该系统的作用机制,包括其编码蛋白KomA、KomB、KomC的功能、信号分子产生过程及下游效应物的激活方式,并使用比较基因组学分析了该系统的进化。

- Kongming系统编码腺苷脱氨酶KomA、HAM1家族嘌呤焦磷酸酶KomB和SIR2样酶KomC。该系统会被感染噬菌体引入的脱氧核苷酸单磷酸激酶(DNKs)激活。令人意外的是,在Kongming存在时,这些噬菌体酶与KomA协同作用,催化产生了碱基修饰核苷酸——脱氧肌苷三磷酸(dITP),它作为免疫信号分子。dITP结合KomBC复合物,触发KomC快速降解必需代谢分子NAD+,导致细胞活动停止并死亡,从而阻止噬菌体复制和传播。结构和生化分析表明KomB已失去其原始酶功能,转变为特异性dITP传感器。dITP可通过两条途径生成,均依赖KomA与噬菌体DNK协作。作为反制策略,某些噬菌体演化出脱氧核苷酸5′-单磷酸酶,降解dITP前体dAMP,抑制免疫激活。比较基因组学显示Kongming系统经历模块化演化,KomB和KomC始终共现,而与KomA的关联性更高变,暗示其多样化以对抗不同病毒威胁。

- 本研究发现了碱基修饰核苷酸作为一类新的免疫信号分子,拓展了对免疫信号传导的认知。更重要的是,该系统通过“劫持”噬菌体自身的酶来产生免疫信号,揭示了一种出乎意料的宿主-病毒相互作用策略。这些发现深化了我们对细菌免疫及其与噬菌体间分子“军备竞赛”的理解,并预示着可能存在更多未被 keşfedilmiş 利用病原体自身资源进行免疫防御的系统。

红细胞经历涉及NLRP3的裂解程序性细胞死亡

Red blood cells undergo lytic programmed cell death involving NLRP3 – Cell – 2025

- 成熟红细胞(RBCs)在经典的补体介导下破坏导致严重的病理现象。然而,针对补体的抑制策略并不总是如预期般有效,这表明仍有未知机制亟待阐明。本研究探讨了成熟红细胞在补体激活后的细胞内事件。

- 研究结果表明,补体诱导的溶血是依赖于caspase-8的程序性红细胞死亡。进一步地,在红细胞中发现的短NLRP3(miniNLRP3)片段参与了NLRP3-凋亡相关小体(ASC)-caspase-8复合物的组装。

- 活化的caspase-8直接诱导β-光谱蛋白的蛋白水解,进而破坏红细胞膜的骨架网络,称为spectosis。此信号通路在自身免疫性溶血性贫血或阵发性夜间血红蛋白尿中也被激活,抑制spectosis显著减少了补体诱导的溶血。

- 这些发现揭示了成熟红细胞中的程序性死亡级联反应,可能对溶血性疾病的治疗具有重要意义。

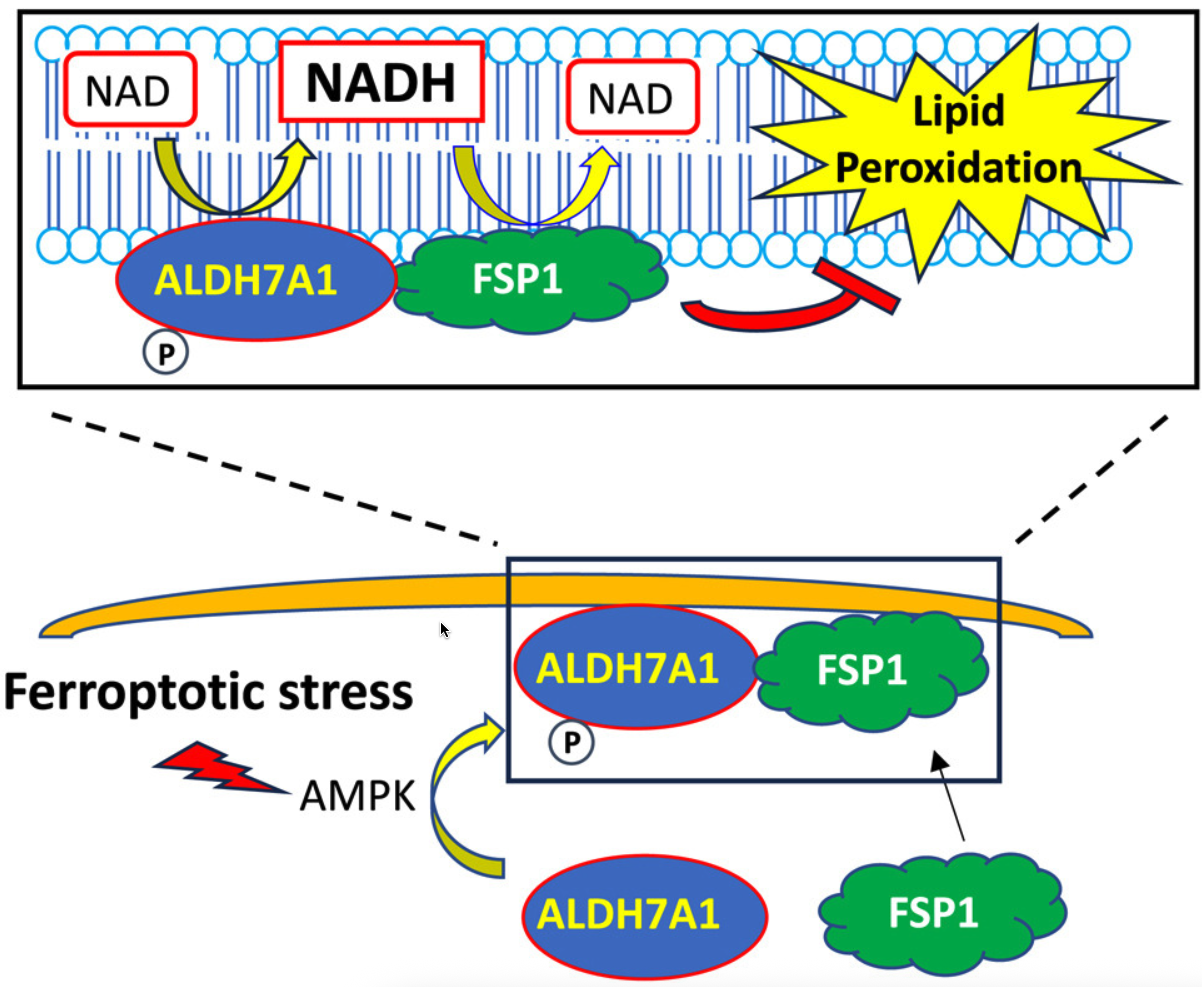

ALDH7A1通过生成膜NADH和调节FSP1来抵御铁死亡

ALDH7A1 protects against ferroptosis by generating membrane NADH and regulating FSP1 – Cell – 2025

- 铁死亡是一种由铁诱导的脂质过氧化导致的细胞死亡形式。铁死亡抑制蛋白1(FSP1)可通过生成抗氧化剂抵御这种死亡,而这一过程需要还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH)作为辅助因子。目前对于细胞膜上NADH的存在情况及FSP1相关作用机制仍有待深入探究。

- 研究人员首先检测细胞膜上NADH的含量水平,进而研究醛脱氢酶7A1(ALDH7A1)与细胞膜上NADH生成的关系,以及ALDH7A1对FSP1活性的影响。同时,探究ALDH7A1在降低脂质过氧化方面的作用,以及其促进FSP1膜招募的机制,包括AMP激活蛋白激酶(AMPK)的作用。

- 研究发现,细胞膜上存在显著水平的NADH,且这种NADH由ALDH7A1生成,用于支持FSP1的活性。ALDH7A1还能通过消耗活性醛直接降低脂质过氧化。此外,铁死亡应激激活AMPK,促进ALDH7A1的膜定位,进而稳定膜上的FSP1,实现ALDH7A1对FSP1膜招募的促进作用。

- 这些发现揭示了细胞膜上此前未被重视的NADH库,推动了对NADH的基础认知。同时,对其功能的阐释有助于深入理解FSP1的作用机制,以及醛脱氢酶抵御铁死亡的方式,为相关疾病的研究和治疗提供了新的理论基础 。

人胚胎干细胞衍生多巴胺神经元在帕金森病中的I期试验

Phase I trial of hES cell-derived dopaminergic neurons for Parkinson’s disease – Nature – 2025

- 帕金森病是一种进展性神经退行性疾病,造成中脑多巴胺神经元的丧失,并对症状治疗反应减弱。细胞治疗的目标是通过在脑纹状体内移植,补充丧失的多巴胺神经元及其投射。

- 我们在此报告了一项开放标签的I期临床试验的结果,该试验使用一种由人胚胎干细胞衍生的冷冻保存的多巴胺神经元前体细胞产品(bemdaneprocel)进行双侧移植。

- 本试验共纳入12名参与者,分为低剂量(0.9百万细胞,n=5)和高剂量(2.7百万细胞,n=7)两组,并为所有参与者提供了一年的免疫抑制治疗。试验在移植后一年内达成了安全性和耐受性的主要目标,未出现与细胞产品相关的不良事件。

- 在移植18个月后,使用18Fluoro-DOPA正电子发射断层成像(PET)显示纹状体的摄取增加,表明移植物存活。次要和探索性临床结果显示改善或稳定,包括高剂量组在运动障碍学会统一帕金森病评分量表(MDS-UPDRS)第三部分的OFF评分平均改善了23分。此外,未观察到移植引起的运动障碍。

- 这些数据表明了该治疗的安全性,并为未来更大规模的临床研究提供了支持,强调了该细胞治疗在帕金森病管理中的潜在前景。

(~ ̄▽ ̄)~ 转录因子DNA结合与调控目标的低重叠性

Low overlap of transcription factor DNA binding and regulatory targets – Nature – 2025

美国弗雷德·哈钦森癌症研究中心

- 转录因子(TFs)通过与真核基因的增强子和启动子的调控位点结合,调节转录和染色质结构。尽管已有研究表明TFs能够通过结合上游激活序列来调节转录,但关键信息关于多个TF如何共同调节单个基因的合作方式仍不清晰。

- 本研究通过整合几乎完整的酵母TF结合与表达目标信息,系统评估TF的功能。结果显示,出乎预料的是,只有少数TF具有专门的激活因子或抑制因子角色,大多数TF呈现出双重功能。虽然几乎所有蛋白编码基因都受到一个或多个TF的调控,但TF结合与基因调控之间的重叠性却非常有限。

- 通过迅速耗竭多种TF,研究发现许多调控目标远离可检测的TF结合位点,提示潜在的未知调控机制。这一观察与TF的传统功能假设形成了鲜明的对比,并表明TF的调控作用远不止直接的结合。

- 本研究为TF功能提供了全面的调查,深入探讨了在单一细胞类型中不同TF之间的相互作用,以及它们如何共同贡献于复杂的基因调控程序。这些发现为转录调控的机制研究奠定了新的基础,并提示了可能未被识别的调控路径。

干扰LSD1和WNT重编程转录以协同诱导AML分化

- 髓系恶性肿瘤的一个标志是分化受损。像全反式维甲酸(ATRA)和三氧化二砷(ATO)这类能使细胞绕过分化阻滞的疗法,对急性早幼粒细胞白血病基本可治愈,但“分化疗法”对于急性髓系白血病(AML)及其他疾病是否是一种可推广的治疗方法,目前尚不完全清楚。

- 研究通过同时抑制组蛋白去甲基化酶LSD1(LSD1i)和WNT通路拮抗剂GSK3激酶(GSK3i),观察对已建立的AML细胞系、原代人AML细胞的治疗性分化作用,以及在患者来源的异种移植小鼠模型中对肿瘤负担和生存时间的影响。同时分析该联合处理对相关基因表达、转录因子及共激活因子结合靶点等分子机制的影响,并通过分析AML患者数据集,探究联合诱导的转录特征与预后的相关性。

- 结果显示,LSD1i和GSK3i联合处理有力地促进了已建立的AML细胞系和原代人AML细胞的治疗性分化,在患者来源的异种移植小鼠模型中降低了肿瘤负担并显著延长了生存期。机制上,这种联合通过诱导IRF7(LSD1i作用)和共激活因子β-连环蛋白(GSK3i作用)等转录因子的表达,激活I型干扰素通路中的基因,并使其在如STAT1等靶点上选择性共占据,这对联合诱导的分化是必要的。联合处理还抑制了经典的促癌WNT通路和细胞周期基因。对AML患者数据集的分析表明,联合诱导的转录特征与更好的预后之间存在相关性。

- 该联合策略重编程转录程序以抑制干性并促进分化,可能对AML及AML以外的WNT驱动的癌症具有重要的治疗意义。

通过RAP1介导的DNA-PK抑制实现染色体末端保护

Chromosome end protection by RAP1-mediated inhibition of DNA-PK – Nature – 2025

- 在经典的非同源末端结合(cNHEJ)过程中,DNA依赖性蛋白激酶(DNA-PK)会结合自由DNA末端,形成下游末端连接因子(如连接酶4 (LIG4))的招募平台。尽管DNA-PK同样能结合端粒并调节其切除,但它并不在这一位置启动cNHEJ。当前关于此过程如何在特定情境下被调控的机制尚不明确。

- 研究结果表明,端粒保护复合物中的TRF2和RAP1与DNA-PK形成复合物,从而直接抑制其在端粒上的末端连接功能。通过生化实验和冷冻电子显微镜观察发现,当RAP1结合到TRF2上时,形成了一个与KU和DNA的相互作用网络,从而防止DNA-PK招募LIG4,在小鼠和人类细胞中,RAP1与Apollo核酸酶冗余,共同抑制染色体末端的cNHEJ。

- 我们的实验结果揭示了DNA-PK的末端连接功能在端粒处被直接和特异性地抑制,建立了个体线性染色体在哺乳动物细胞维持的分子机制。通过抑制DNA-PK的活性,防止了端粒融合,这与依赖于粘端的机制并行发挥作用。

- 该研究为理解染色体末端的保护机制提供了新的见解,并强调了RAP1在调控DNA-PK功能中的重要作用。这一发现有助于揭示与端粒相关的疾病机制,也为未来针对端粒病的治疗策略提供了潜在的靶点。

iPS细胞来源的多巴胺细胞在帕金森病中的I/II期试验

Phase I/II trial of iPS-cell-derived dopaminergic cells for Parkinson’s disease – Nature – 2025

- 帕金森病(PD)是由于多巴胺神经元的丧失而导致的运动症状。虽然早期的细胞治疗采用胎儿组织取得了一定的效果,但也存在伦理问题和并发症。因此,诱导多能干细胞(iPS细胞)作为一种新的治疗来源受到了关注。

- 在本次在京都大学医院进行的I/II期临床试验中,七名年龄在50到69岁之间的患者接受了双侧iPS细胞来源的多巴胺前体细胞移植。该试验的主要目标是评估安全性和不良事件;次要目标则考量运动症状的变化和多巴胺的产生。

- 试验结果显示没有严重不良事件,73例轻度至中度不良事件被记录。六名有效性评估的患者中,有四名在运动障碍协会统一帕金森病评分量表(MDS-UPDRS)OFF状态下的评分得到改善,平均变化为9.5分(20.4%)。相应地,五名患者在ON状态下也有改善,平均变化为4.3分(35.7%)。

- 该研究还显示,18F-DOPA的摄取率常数(Ki值)在被植入的壳核内增加了44.7%。同时,无肿瘤形成和移植区域的异常增大,这提示该治疗的安全性和对帕金森病患者的潜在临床益处。尽管在临床试验中发现了一些轻度的运动障碍和药物引起的舞蹈病现象,但患者的免疫抑制药物使用稳定,且没有出现移植物引起的运动障碍。

- 该试验的结果表明,iPS细胞来源的多巴胺前体细胞能够存活并产生多巴胺,这为未来帕金森病的再生医学提供了新的选择。然而,仍需进一步加强候选者选择标准并进行多中心、大规模的对照试验以验证疗效。此项研究为帕金森病的再生治疗开辟了新的方向,并提出了结合基因疗法、药物及康复的综合治疗策略的可能性。

(~ ̄▽ ̄)~ 一种超灵敏的细胞游离RNA检测方法

An ultrasensitive method for detection of cell-free RNA – Nature – 2025

美国斯坦福大学斯坦福癌症研究所;美国斯坦福大学放射肿瘤学系;美国斯坦福大学癌症生物学项目

- 细胞游离RNA(cfRNA)的灵敏检测方法能够推动非侵入性基因表达分析及疾病监测的研究。本研究描述了一种名为RARE-seq(随机引物和cfRNA片段亲和捕获进行测序富集分析)的方法,该方法经过优化以提高cfRNA的分析质量。

- 我们发现血小板的污染会显著影响cfRNA分析的结果,因此开发了一种策略以克服这一问题。在分析验证中,RARE-seq对于肿瘤来源的cfRNA检测的灵敏度约提高了50倍,相较于全转录组RNA测序(RNA-seq),其检测限低至0.05%。

- 为了探讨其临床应用价值,我们分析了来自369位癌症患者或非肿瘤患者对照的437份血浆样本。在cfRNA中非小细胞肺癌基因表达特征的检测灵敏度随癌症分期而增加(第I期为30%;第II期为63%;第III期为67%;第IV期为83%,特异性为95%),且RARE-seq的灵敏度高于肿瘤无病毒性循环肿瘤DNA(ctDNA)分析。在对EGFR突变型非小细胞肺癌患者进行研究时,我们检测到了组织学转化及突变介导的耐药机制。

- 最后,我们展示了RARE-seq在确定组织来源、评估良性肺病及追踪mRNA疫苗反应方面的潜在应用。这些结果突出表明超灵敏cfRNA分析的潜在价值,并为多种临床应用提供了概念证明。

多区肝脏类器官的构建:来自人类多能干细胞的突破

Multi-zonal liver organoids from human pluripotent stem cells – Nature – 2025

- 肝脏内不同的肝细胞亚群在门脉-中央轴上空间分布,理解其对代谢稳态和肝损伤的重要性至关重要。尽管一些生物活性分子如抗坏血酸和胆红素被认为在引导区域命运上起作用,但迄今尚未在体外复制肝脏的区域结构。

- 为了评估肝区域极性,研究人员通过共培养富含抗坏血酸和胆红素的肝脏前体细胞,开发了一种自组装的区域特异性肝脏类器官。在这些预处理的类肝细胞中,研究发现存在与尿素循环、谷胱甘肽合成和谷氨酸合成相关的区域特异性功能。

- 通过单细胞核RNA测序分析,识别了这些具有区域模式的类器官中肝母细胞不同分化轨迹,揭示了决定人类肝细胞的围门、区间和围中心位置的机制。进一步的表观遗传和转录组分析表明,区域身份的形成受抗坏血酸或胆红素依赖的EP300与TET1或HIF1α结合的调控。

- 将自组装的区域特异性人类类器官移植到经过胆道结扎的免疫缺陷大鼠体内,明显改善了其生存率,通过减轻高氨血症和高胆红素血症达到了显著疗效。总体而言,这一多区域类器官系统为更好地再现与肝脏发育和疾病相关的肝脏结构提供了一个有价值的体外人类模型。

(~ ̄▽ ̄)~ CD36介导的靶向蛋白水解嵌合体的内吞作用

CD36-mediated endocytosis of proteolysis-targeting chimeras – Cell – 2025

美国德克萨斯大学健康科学中心圣安东尼奥分校朗医学院药理学系;美国阿肯色大学医学科学学院药学院药学系

- 尽管靶向蛋白水解嵌合体(PROTACs)等大分子药物在疾病治疗中展现出巨大潜力,但其透过细胞膜的机制仍不清晰。传统的被动扩散模型难以解释分子量大于800道尔顿且极性较强的PROTACs的细胞膜渗透现象。因此,本研究旨在探究PROTACs等大分子药物进入细胞的分子机制,特别是鉴定介导其细胞摄取的关键膜蛋白。

- 为了揭示PROTACs的细胞摄取机制,研究团队采用了基于生物素标记的化学探针的靶标筛选技术,结合基因敲低和敲入实验,系统性地研究了细胞膜蛋白在PROTACs摄取中的作用。

- 实验结果表明,膜蛋白CD36能够特异性结合多种PROTACs(包括SIM1-Me、MZ1以及临床药物ARV-110)以及其他大分子量和/或高极性的药物分子,例如rapalink-1, 雷帕霉素, navitoclax, birinapant, tubacin和阿霉素。机制研究进一步揭示,CD36通过介导早期内体抗原1 (EEA1) 和 Ras 相关蛋白 5A (Rab5) 依赖的内吞途径,促进PROTACs及相关药物的细胞摄取,这在体外和体内实验中均得到证实。更重要的是,基于CD36介导的内吞机制,研究人员创新性地开发了一种化学内吞医学化学策略。该策略通过前药设计,对PROTACs进行结构修饰,以增强其与CD36的结合亲和力。

- 通过优化PROTACs与CD36的相互作用,新型前药策略显著提高了PROTACs的细胞渗透性和溶解度,进而大幅提升了其抗肿瘤疗效。这项研究不仅揭示了CD36介导PROTACs细胞摄取的重要机制,也为开发更有效的PROTACs类药物提供了新的策略和方向。

人血管类器官发育过程中的命运和状态转变

Fate and state transitions during human blood vessel organoid development – Cell – 2025

- 人血管类器官(hBVOs)已成为模拟人类血管发育和疾病的有效模型。为了深入了解hBVOs的发育机制,并解析其细胞命运的决定过程,本研究旨在利用单细胞多组学技术,结合遗传和信号通路调控手段,系统性地重建hBVO的发育图谱。

- 研究者首先通过体外培养hBVOs,观察到中胚层祖细胞在体外条件下能够分化为内皮细胞和壁细胞两种主要的血管细胞谱系。随后,通过异种移植实验,进一步证实移植后的BVOs能够获得明确的动静脉内皮细胞特性分化。为了解析细胞命运调控的分子机制,研究团队构建了基因调控网络,并结合单细胞遗传扰动技术,筛选和鉴定了参与细胞命运特化的关键转录因子(TFs)和受体,特别强调了MECOM在内皮细胞和壁细胞命运决定中的重要作用。

- 为了进一步评估hBVOs模拟体内器官特异性血管状态的潜力,研究人员分析了hBVOs中表达不足的转录因子,并发现过表达LEF1能够显著提升hBVOs的脑血管特异性。此外,研究还将已知的血管疾病相关基因与hBVOs的不同细胞状态进行关联分析,并利用hBVO模型对糖尿病相关的血管病变进行了初步研究。

- 总体而言,该研究构建了一个全面的hBVO发育过程的单细胞图谱,深入揭示了hBVOs在模拟人类血管发育和疾病方面的能力和局限性。这项工作为未来更有效地利用hBVOs进行转化医学研究,以及深入理解血管发育生物学提供了重要的资源和理论基础。

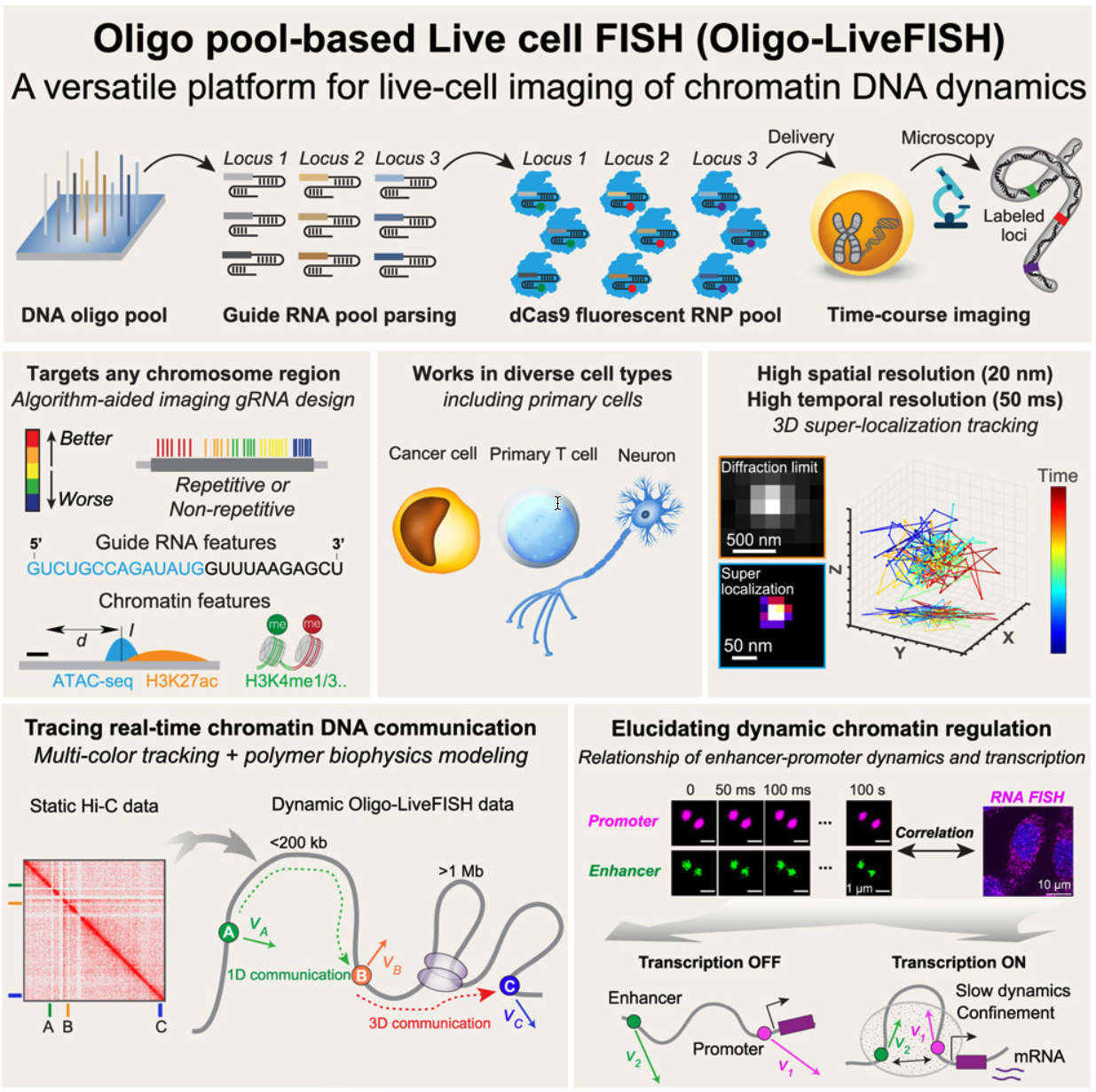

利用Oligo-LiveFISH对染色质DNA相互作用进行高分辨率动态成像

High-resolution dynamic imaging of chromatin DNA communication using Oligo-LiveFISH – Cell – 2025

美国斯坦福大学生物工程系

– 三维(3D)基因组动力学对细胞功能和疾病至关重要,但实时、活细胞DNA可视化仍面临挑战,现有方法常局限于重复区域、分辨率低或需复杂基因组工程。

– 本研究提出Oligo-LiveFISH技术,这是一种基于试剂的高分辨率平台,用于在多种细胞类型(包括原代细胞)中动态追踪非重复基因组位点。它利用通过计算设计、体外转录和化学标记生成的荧光引导RNA(gRNA)寡核苷酸池,以核糖核蛋白形式递送,并借助机器学习来表征gRNA设计和染色质特征对成像效率的影响。

– 多色Oligo-LiveFISH在三维空间中实现了20纳米的空间分辨率和50毫秒的时间分辨率,能够捕捉实时增强子和启动子的动态变化。测量和动态建模揭示了染色质相互作用的两种不同模式,且主动转录会减缓内源性基因(如FOS)中增强子 – 启动子的动态变化。

– Oligo-LiveFISH为研究3D基因组动力学及其与细胞过程和疾病的联系提供了通用平台。

生长素依赖转录密码的合成反卷积

Synthetic deconvolution of an auxin-dependent transcriptional code – Cell – 2025

- 发育信号如何在时空上调控基因表达仍未被充分理解。本研究聚焦植物主要调控因子生长素,探究这一问题。生长素诱导的转录反应依赖于一个庞大的多基因转录因子家族——生长素响应因子(ARFs)。

- 我们利用由ARFs差异结合的顺式元件对构建的生长素诱导型合成启动子,解析ARF调控转录的复杂性。通过细胞系统研究,明确ARF的转录特性不仅由其自身决定,还取决于与之结合的顺式元件对的配置,从而确定了一种双层ARF/顺式元件转录密码。

- 在植物体内,生长素诱导型合成启动子呈现差异表达,以单细胞分辨率展示了这种双层密码如何塑造对生长素的转录反应模式。将不同顺式元件对组合在合成启动子中,能产生独特的表达模式,这表明生长素双层密码具有组合调控能力,可生成多样的基因表达模式,且这些模式并非生长素分布的简单直接反映。

- 本研究成果有助于深入理解生长素调控基因表达的机制,为解析植物发育过程中基因表达的时空调控提供了新的视角和研究思路。

微生物群衍生的胆汁酸拮抗宿主雄激素受体并驱动抗肿瘤免疫

- 微生物群衍生的胆汁酸(BAs)与宿主生物学及疾病相关,但它们的因果作用在很大程度上尚不明确。本研究旨在探究,对未明确的微生物群衍生BAs进行表征,是否能揭示未知的BA感应受体及其生物学功能。

- 研究人员整合了BA代谢组学和微生物遗传学技术,对200多个假定的微生物群BA代谢基因进行功能分析。

- 通过上述方法,研究人员鉴定出56种特征较少的BAs,其中许多在人类和哺乳动物中都能检测到。值得注意的是,部分BAs是人类雄激素受体(hAR)的强效拮抗剂,可抑制AR相关基因表达,且与人类生理相关。作为原理验证,研究表明其中一种BA能以AR依赖的方式抑制肿瘤进展,并增强抗PD-1治疗的效果。

- 该研究成果表明,生物信息学、BA代谢组学和微生物遗传学相结合的方法,有助于拓展人们对微生物群代谢潜能的认识,揭示微生物群BA – AR之间意外的相互作用及其在调节宿主生物学中的作用。

分枝杆菌噬菌体Bxb1的结构与感染动态

Structure and infection dynamics of mycobacteriophage Bxb1 – Cell – 2025

- 分枝杆菌噬菌体Bxb1是一种特征明确的耻垢分枝杆菌病毒,具有双链DNA和一条长且灵活的尾部。分枝杆菌噬菌体作为分枝杆菌感染的治疗手段有很大潜力,但人们对这些噬菌体的结构细节,以及它们如何结合并穿过复杂的分枝杆菌细胞壁了解甚少。

- 研究人员对噬菌体Bxb1进行研究,解析其完整结构和原子模型,包括衣壳和尾管亚基免疫显性结构域的排列,以及尾尖复合物中蛋白质亚基的组装情况;同时,利用冷冻电镜断层扫描技术观察结合到耻垢分枝杆菌上的噬菌体颗粒。

- 噬菌体Bxb1的结构包含具有3重、5重、6重和12重对称性的蛋白质组件,这些组件相互作用以匹配多种对称性差异。结合到耻垢分枝杆菌上的噬菌体颗粒的冷冻电镜断层扫描结果显示,游离噬菌体颗粒在结合到细胞表面、穿过细胞壁并将DNA转移到细胞质的过程中发生了结构转变。

- 该研究揭示了分枝杆菌噬菌体Bxb1的结构和感染动态,为深入理解噬菌体与分枝杆菌的相互作用机制提供了关键信息,有助于开发基于噬菌体的分枝杆菌感染治疗方法。

学习过程中体内不同树突区室遵循不同的突触可塑性规则

- 大脑通过改变突触权重从经验中学习,但学习过程中特定突触如何被选择以经历不同形式的可塑性尚不清楚,且单个神经元内这些规则是否一致也不明确。

- 研究人员在小鼠运动学习期间,对小鼠初级运动皮层的2/3层(L2/3)锥体神经元进行体内纵向成像,达到单突触分辨率,以此探究突触可塑性规则。

- 在运动学习期间,L2/3锥体神经元的顶树突和基树突表现出不同的依赖于活动的突触可塑性规则。顶突触的增强取决于其与相邻突触的相关活动,且独立于突触后动作电位;而基突触的增强由与突触后动作电位同时发生的活动驱动。阻断突触后尖峰减弱了基突触的增强,但不影响顶树突的可塑性。

- 该研究表明单个神经元在体内学习过程中,以区室特异性的方式使用多种依赖于活动的可塑性规则,这暗示了单个神经元内存在功能特化,顶树突可塑性驱动与学习相关的突触形成功能簇以进行非线性整合,而基树突可塑性有利于形成Hebbian集合以实现可靠的模式完成 。

深层组织转录组学与亚细胞高分辨率成像

Deep-tissue transcriptomics and subcellular imaging at high spatial resolution – Science – 2025

- 理解基因表达及亚细胞结构在组织中的空间组织对于生物学和疾病研究至关重要。然而,传统荧光成像受限于颜色通道,限制了同时可视化多个分子成分的能力。尽管原位空间转录组学扩展了分子成像的能力,但在处理高丰度靶标和厚样本中密集的细胞结构方面仍然存在挑战。为了解决这些问题,Gandin等人开发了基于分裂杂交链反应技术的循环HCR(cycleHCR)方法,能够在厚组织样本中实现高分辨率的转录组学和亚细胞结构成像。

- 循环HCR整合了多轮DNA条形码技术与HCR信号放大,克服了现有空间转录组学方法中对薄组织切片和密集分子环境的限制。该方法在小鼠胚胎中应用,成功成像254个特定谱系的基因,并结合自动成像与计算管道,实现了深度约310µm的三维基因表达和细胞命运绘图。单细胞基因表达数据的聚类分析揭示了九个不同的细胞群体及其空间组织。

- 除了转录组学,循环HCR还与扩展显微镜结合,观察了小鼠胚胎成纤维细胞中10种不同的亚细胞结构,展示了复杂的细胞核和细胞质架构,提供了更高的空间分辨率。此外,该平台结合RNA和蛋白成像,揭示小鼠海马体中复杂的基因表达梯度和细胞类型特异性核结构变异。

- 循环HCR克服了传统荧光成像及现有空间转录组学方法的局限性,使其成为可扩展的空间组学平台,适用于发育生物学、神经科学和系统生物学。该方法的适应性为解读完整组织中的分子成分空间排列提供了潜在的下一代成像工具,通过优化显微镜模态和样本准备,可以增强成像深度和通量,展现出在疾病研究和精准诊断中的应用前景。

适应性反复利用复杂结构基因组变异

Adaptation repeatedly uses complex structural genomic variation – Science – 2025

- 适应性演化是生物为了适应其环境而表现出的特征,通常伴随新物种的出现,进而丰富生物多样性。尽管结构基因组变异(如染色体倒位、插入、缺失和转座)在演化中越来越被认识,但这些复杂元素对于反复推动局部适应的作用仍不清楚。

- 本研究利用经过相位解析的基因组组装,对两种不同的树棍虫颜色模式的遗传类型及其变异进行了深入分析。这两种形态适应于不同的植物宿主,通过利用基因组和种群基因组学数据,作者推断了这种形态的起源与维持过程中选择、现存基因流动以及历史基因渗透的作用。

- 研究结果显示,适应性演化的颜色模式差异主要是由结构变异引起,而非简单的染色体倒位。关于不同山脉的种群,作者发现转座事件与倒位并存,它们共同作用于 ~43 和 ~15 百万碱基对的区域,分别涉及299个和97个基因。尽管转座事件在两个山脉上独立发生且在大小和起源上有所不同,但它们部分重叠,且包含相同的候选颜色模式基因区域。

- 该研究证实了复杂结构变异在适应性多态性中的作用,并指出在其他植物和动物中也可能具备类似角色。研究表明,结构变异的复杂性和多样性在适应性演化中可能被低估,因此需要更强有力的工具来识别这些变异,以便更好地理解其在演化中的重要性。随着基因组学的进步,这一概念在广泛的生物体和情境中值得进一步验证。

Casz1 对于内毛细胞命运稳定和外毛细胞存活均是必需的

- 听觉器官耳蜗包含内毛细胞(IHC)和外毛细胞(OHC)这两种声感受毛细胞亚型,它们在形态和功能上各异,对声音感知至关重要。毛细胞极易受损,导致永久性听力损失。尽管已鉴定出一些毛细胞亚型特异性基因并尝试促进毛细胞再生,但再生细胞功能缺陷问题依然存在,因此迫切需要鉴定额外的毛细胞亚型特异性基因,尤其是转录因子,以阐明其在毛细胞亚型发育和存活中的作用。

- 本研究首先鉴定到锌指转录因子 Casz1 在 IHCs 中持续表达而在 OHCs 中短暂表达。为研究其功能,研究人员在胚胎期耳蜗祖细胞中敲除了 Casz1 基因,随后进行全长单细胞转录组分析和基因拯救实验,以探究 Casz1 的功能及其下游效应因子。

- 胚胎期 Casz1 缺失并不影响 IHC 或 OHC 的初始产生或特化,但导致早期分化的 IHC 命运不稳定,表现为获取 OHC 样特征(如 OHC 特异性基因上调、IHC 特异性基因下调、突触前蛋白减少)。同时,Casz1 缺失最终导致 OHC 变性以及 Casz1 缺陷的 IHCs 和 OHCs 立体纤毛形态异常,进而引起小鼠严重的听力障碍。研究揭示 Gata3 是 Casz1 的关键下游效应因子;过表达 Gata3 显著改善了 Casz1 缺陷 IHC 的表型,并在一定程度上减轻了 OHC 变性并部分恢复了听力。此外,IHC 发育关键转录因子 Tbx2 在 IHC 命运稳定方面相对于 Casz1 具有上位性。研究还表明 Casz1 在出生后阶段并无关键功能。

- 本研究发现 Casz1 对于稳定 IHC 身份、调节 OHC 存活以及促进正常立体纤毛形态至关重要,尽管它不直接参与 IHC 或 OHC 的命运规范。 Casz1 通过调控下游效应因子 Gata3 发挥功能,Gata3 的过表达可以改善 Casz1 缺失小鼠的表型缺陷并改善听力。鉴于 Casz1 在早期毛细胞发育中的重要性,这些发现突出了一个潜在的遗传途径,可作为开发听觉恢复疗法的靶点。

重写调控DNA以解析和重编程基因表达

Rewriting regulatory DNA to dissect and reprogram gene expression – Cell – 2025

美国斯坦福大学医学院遗传学系;美国斯坦福大学露西尔·帕卡德儿童医院基础科学与工程倡议组织;美国斯坦福大学露西尔·帕卡德儿童医院贝蒂·艾琳·摩尔儿童心脏中心

- 调控DNA为转录因子结合提供了平台,以编码细胞类型特异性的基因表达模式。然而,调控DNA序列的功能及其可编程性仍然难以绘制或预测。

- 在本研究中,我们开发了一种名为Variant-EFFECTS(利用CRISPR靶向筛选和分选实验研究变体效应)的方法,引入数百个设计的编辑到内源性调控DNA中,并量化其对基因表达的影响。我们系统地解析和重编程了两种细胞类型中两个基因的三个调控元件。

- Variant-EFFECTS数据揭示了具有基因组上下文特异性效应的内源性结合位点,以及具有细胞类型特异性活性的转录因子基序。研究同时也揭示了计算模型在预测变体效应大小方面的局限性。我们鉴定了一些微小的编辑,它们可以在很大范围内精细调控基因表达。

- Variant-EFFECTS提供了一个通用的工具,用于深入解析调控DNA并鉴定可在内源性环境中调控基因表达的基因编辑试剂,为靶向调控DNA的基于先导编辑(prime editing)的治疗方法提供了新的可能性。

大肠杆菌中的细胞外呼吸是一种潜在的能量代谢方式

Extracellular respiration is a latent energy metabolism in Escherichia coli – Cell – 2025

- 各类微生物利用氧化还原传递体通过介导的细胞外电子转移(EET)与其环境交换电子,以支持厌氧生存。尽管在生物电催化中已有数十年利用介导的EET,但如何在细胞内还原这些氧化还原传递体及其在细胞生物能量学中的作用依然存在基本问题。本研究结合基因编辑、电化学和系统生物学,探讨了大肠杆菌中介导的EET的机制和生物能量学,这一领域在过去二十年中一直难以捉摸。

- 在缺乏替代电子汇的情况下,通过细胞质内的硝基还原酶NfsB和NfsA的作用,2-羟基-1,4-萘醌(HNQ)的氧化还原循环使得大肠杆菌能够在细胞外电极上进行呼吸。大肠杆菌还展示了在外膜孔蛋白OmpC中的快速遗传适应性,增强了与生长相关的HNQ介导的EET水平。

- 该研究展示了大肠杆菌可以独立于经典电子传递链和发酵生长,揭示了一种可能广泛存在的新型厌氧能量代谢形式。我们发现了一系列机制,阐明了细胞外呼吸的潜力。

- 这项研究为细菌的生物能量研究开辟了新的视角,可能对理解微生物在极端环境下的生存机制有重要意义,同时也为生物电催化等应用提供了基础。

拟南芥单细胞核转录组图谱解析叶片衰老与养分分配机制

An Arabidopsis single-nucleus atlas decodes leaf senescence and nutrient allocation – Cell – 2025

-

本研究旨在通过单细胞核RNA测序技术(snRNA-seq)深度解析拟南芥(Arabidopsis thaliana)不同组织和发育时期的细胞类型构成及其功能状态,尤其聚焦叶片衰老过程中的细胞异质性及养分重分配机制。该科学问题涉及植物器官内不同细胞类型的协同调控,及其对整个植物生理过程的系统性影响,揭示了此前单原生质体研究难以触及的细胞类型和分子机制,推动了植物衰老与代谢转运的系统生物学理解。

-

研究团队采用超过100万个来自20个不同组织的单细胞核,构建了多发育阶段的拟南芥单细胞核转录组图谱。该图谱较之前基于单细胞原生质体的转录组研究,发现了未被报道的细胞类型,揭示了不同器官间细胞类型的保守性与特异性。同时,利用时间解析的采样策略,揭示了叶片主要细胞类型中衰老启动和进展的高度协调性。为定量化叶片细胞的衰老状态,团队首次提出了两种分子指标,实现了单细胞层面对植物细胞衰老程度的精确刻画。

-

利用加权基因共表达网络分析(WGCNA),研究鉴定出数百个潜在的调控“枢纽基因”,这些基因可能在叶片衰老的多层次调控中起核心作用。通过对部分枢纽基因的功能验证,研究描绘出源叶向汇器官的碳和氮的细胞间系统分配情景,阐明了不同细胞类型在养分转运过程中的分工及协调机制,为理解植物体内能量代谢和资源调控提供了分子和细胞基础。

-

本研究通过创建具有广泛代表性和高分辨率的单细胞核转录组资源,极大推动了植物生理学的细胞分子水平研究,特别是在叶片衰老和养分分配领域。尽管已揭示众多关键基因和网络,未来仍需进一步研究这些枢纽基因的具体调控机制及其与外界环境的交互作用。此外,如何将单细胞转录组数据与代谢流动及表型表征等多组学技术整合,也将是后续工作的挑战和重要方向。

Prdm16依赖的抗原呈递细胞诱导肠道抗原耐受性

Prdm16-dependent antigen-presenting cells induce tolerance to gut antigens – Nature – 2025

-

本研究聚焦于肠道免疫耐受性形成的分子和细胞机制。肠道不断暴露于食物和共生微生物的外源抗原,潜在激发适应性免疫反应,却又需避免炎症和自身免疫。周围诱导的调节性T细胞(pTreg)是抑制这种炎症反应的关键盾牌。此前虽发现RORγt+抗原呈递细胞(RORγt-APCs)能驱动微生物特异性的pTreg分化,但其具体定义及在食物耐受中的作用尚不明确。研究旨在鉴定出分化食物及微生物特异性pTreg所必需的APC亚群及其分子调控网络。

-

研究采用小鼠模型结合基因表达、染色质开放性分析和表面标志鉴定,确认了一种表达转录因子Prdm16和RORγt、依赖独特Rorc(t)顺式调控元件的APC亚群。该细胞群起源于髓系,区别于先天淋巴样细胞3型(ILC3),并与经典树突状细胞(cDC)呈现相似的表观遗传学特征,故命名为Prdm16+ RORγt+免疫耐受树突状细胞(tolDC)。

-

功能实验通过遗传干预降低tolDC的功能,观察到食物抗原特异性辅助性T细胞2型(Th2)显著增加,pTreg数量减少,导致小鼠哮喘及食物过敏模型中免疫耐受受损。这表明tolDC通过抑制Th2细胞反应、促进pTreg分化,在维持肠道免疫稳态中发挥关键作用。进一步的人类单细胞转录组分析在新鲜肠系膜淋巴结和多处肠道及扁桃体组织中鉴定出表达PRDM16及RORC标志的同源tolDC亚群,显示其跨物种进化保守性。

-

本研究揭示了调节性树突状细胞tolDC在调控肠道对食物和微生物抗原的免疫耐受中的核心地位,有望为自身免疫病、过敏性疾病及器官移植的免疫调节策略开发提供新靶点和理论依据。未来进一步阐明tolDC的发育机制及调控途径或将促进精准免疫治疗的发展。

用于装载可编程编辑器的工程化核胞质运输工具

Engineered nucleocytosolic vehicles for loading of programmable editors – Cell – 2025

德国慕尼黑工业大学合成生物医学研究所;德国慕尼黑工业大学自然科学学院生物科学系

- 先进的基因编辑方法加速了生物医学发现,具有巨大的治疗潜力,但安全高效地递送基因编辑器仍颇具挑战。本研究旨在开发一种能安全高效递送基因编辑器的系统。

- 构建了一种病毒样颗粒(VLP)系统,该系统包含核胞质穿梭载体,可通过适配体标记的引导RNA获取预组装的Cas效应物。同时,利用Csy4/Cas6f保护3′-暴露端,额外保护本质不稳定的引导编辑引导RNA(pegRNAs),还确定了一组最小的包装和出芽模块。

- 该系统能优先装载完全组装的编辑核糖核蛋白(RNPs),在多种永生化细胞、原代细胞、干细胞及干细胞衍生细胞类型中,提高引导编辑、碱基编辑、反式激活子和与同源定向修复偶联的核酸酶活性的功效。在原代T淋巴细胞和两种遗传性视网膜疾病小鼠模型中,展现出卓越的每个VLP编辑效率。

- 该系统为基因编辑器的递送提供了新策略,具有显著的治疗潜力,有望推动基因治疗领域的发展;所确定的包装和出芽模块可作为自下而上工程化包膜递送载体的平台。

广泛的N4-胞嘧啶甲基化对于苔藓植物精子功能至关重要

Extensive N4 cytosine methylation is essential for Marchantia sperm function – Cell – 2025

- N4-甲基胞嘧啶 (4mC) 在原核生物中是一种重要的DNA修饰,但其在真核生物中的相关性甚至是否存在仍然未知。本研究旨在探索4mC在真核生物中的作用,特别是在生殖发育过程中的功能。

- 研究人员以苔藓植物垂枝藓 (Marchantia polymorpha) 为模型,研究了精子发生过程中的DNA甲基化重编程。通过遗传学和分子生物学方法,鉴定了负责4mC甲基化的甲基转移酶,并分析了敲除该酶对精子功能和生育力的影响。

- 研究结果表明,垂枝藓的精子发生涉及两波广泛的DNA甲基化重编程。第一波是5-甲基胞嘧啶 (5mC) 从转座子扩展到整个基因组。第二波则是在基因区域广泛建立4mC甲基化,覆盖精子中超过50%的CG位点。 4mC的建立需要甲基转移酶MpDN4MT1a,该酶在精子发生的晚期特异性表达。MpDN4MT1a的缺失会改变精子转录组,导致精子游泳和生育缺陷,并损害受精后的发育。

- 该研究揭示了真核生物中广泛存在的4mC修饰,鉴定了一个真核甲基转移酶家族,并阐明了4mC在生殖发育中的生物学功能,从而扩展了对真核生物功能性DNA修饰的认识。

空间多组学揭示细胞类型特异性核区室

Spatial multi-omics reveals cell-type-specific nuclear compartments – Nature – 2025

- 哺乳动物细胞核由多样的亚核结构分区。这些以核体和组蛋白修饰为标志的亚核结构通常具有细胞类型特异性,且影响基因调控和三维基因组组织。了解它们的关系,需识别亚核结构的分子组成,绘制其与特定基因组位点及单个细胞中转录水平的关联,且这些都在复杂组织中进行。

- 研究引入双层DNA seqFISH+技术,可在单细胞中同时绘制100,049个基因组位点,以及17,856个基因的新生转录组和亚核结构。这些数据能对多样的亚核标记进行基于成像的染色质分析,根据标记和DNA位点不同,可在100 – 200千碱基到约1兆碱基的基因组尺度上捕捉其变化。

- 通过使用成年小鼠小脑的多组学数据集,发现抑制性染色质区域在细胞类型上的变化比基因组中活性区域更大。还发现RNA聚合酶II富集的焦点与长的、细胞类型特异性基因(大于200千碱基)以与核斑点不同的方式局部关联。

- 分析显示,由组蛋白H3赖氨酸27三甲基化(H3K27me3)和组蛋白H4赖氨酸20三甲基化(H4K20me3)标记的异染色质的细胞类型特异性区域,分别在特定基因和基因簇富集,并影响神经元和神经胶质细胞中染色体的径向定位和染色体间相互作用。结果提供了复杂组织中亚核结构、相关基因组位点及其对基因调控影响的单细胞高分辨率多组学视图。

(~ ̄▽ ̄)~ 迈向对话式诊断人工智能

Towards conversational diagnostic artificial intelligence – Nature – 2025

美国谷歌研究院

- 医学的核心在于医患对话,熟练的病史采集有助于实现有效的诊断、治疗管理以及建立持久的信任。能够进行诊断对话的人工智能(AI)系统,有望提升医疗服务的可及性和质量。然而,模拟临床医生的专业能力仍是一项艰巨挑战。

- 在此,我们介绍AMIE(清晰医学智能探索器),这是一种基于大语言模型(LLM)、针对诊断对话优化的AI系统。AMIE利用基于自博弈的模拟环境和自动反馈机制,实现跨疾病、专业和场景的学习拓展。我们设计了一套评估临床意义绩效维度的框架,涵盖病史采集、诊断准确性、治疗管理、沟通技巧以及共情能力等方面。

- 在一项随机、双盲交叉研究中,我们将AMIE的表现与初级保健医生进行对比,研究采用基于文本的咨询方式,由经过验证的患者演员参与,类似于客观结构化临床考试。

- 该研究纳入了来自加拿大、英国和印度医疗服务提供者的159个病例场景,对20名初级保健医生与AMIE进行比较,并由专科医生和患者演员进行评估。结果显示,专科医生评估中,AMIE在32个维度中的30个表现更优,诊断准确性更高;患者演员评估中,AMIE在26个维度中的25个表现更佳。

- 我们的研究存在一定局限性,解释结果时需谨慎。临床医生使用同步文本聊天进行评估,这种方式虽便于大规模的LLM与患者互动,但在临床实践中并不常见。尽管AMIE在应用于实际临床场景前还需进一步研究,不过这些结果仍是迈向对话式诊断AI的重要里程碑。

利用大型语言模型实现精准的鉴别诊断

Towards accurate differential diagnosis with large language models – Nature – 2025

- 全面的鉴别诊断是医疗保健的基石,通常需要通过迭代的解读过程来实现,该过程结合了临床病史、体格检查、调查和程序。由大型语言模型驱动的交互界面为协助和自动化此过程的各个方面提供了新的机会。本文介绍了一种名为Articulate Medical Intelligence Explorer (AMIE) 的大型语言模型,该模型针对诊断推理进行了优化,并评估了其在独立生成或辅助临床医生进行鉴别诊断方面的能力。

- 二十位临床医生评估了302个具有挑战性的真实世界医疗案例,这些案例来源于已发表的病例报告。每份病例报告由两位临床医生阅读,他们被随机分配到两种辅助条件之一:搜索引擎和标准医疗资源的辅助;或AMIE以及这些工具的辅助。所有临床医生在使用各自的辅助工具之前,都提供了基线的、无辅助的鉴别诊断。

- AMIE展现出了超过无辅助临床医生的独立性能(前10名准确率分别为59.1% 对比 33.6%,P = 0.04)。在比较两个辅助研究组时,由AMIE辅助的临床医生的鉴别诊断质量评分高于未接受AMIE辅助的临床医生(前10名准确率分别为51.7% 对比 36.1%;McNemar检验:45.7,P < 0.01)和接受搜索辅助的临床医生(44.4%;McNemar检验:4.75,P = 0.03)。此外,由AMIE辅助的临床医生得出的鉴别诊断列表比未接受AMIE辅助的临床医生更全面。

- 我们的研究表明,AMIE有潜力提高临床医生在具有挑战性的病例中的诊断推理和准确性,值得进一步进行真实世界的评估,以考察其增强医生能力和扩大患者获得专家级专业知识的潜力。

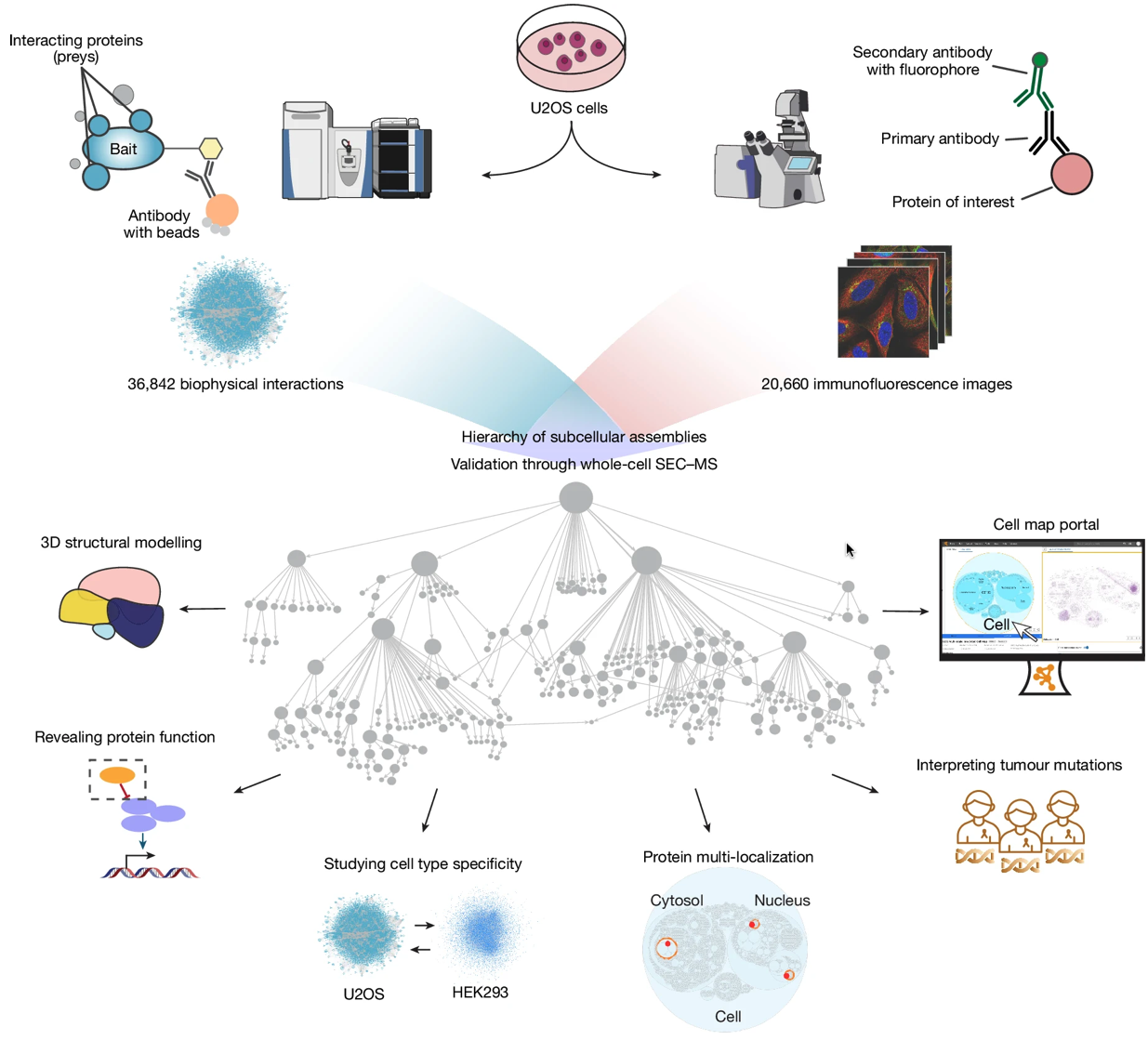

(~ ̄▽ ̄)~ 多模态细胞图谱作为结构与功能基因组学的基础

Multimodal cell maps as a foundation for structural and functional genomics – Nature – 2025

已经入库

- 人类细胞由复杂的层级结构组成,许多部分尚未被探索。研究通过联合测量U2OS骨肉瘤细胞中5100多种蛋白质的生物物理相互作用和免疫荧光图像,构建了人类亚细胞结构的全局图谱。

- 自监督多模态数据整合解析出275个分子组件,尺度范围为10-8到10-5米,并通过全细胞尺寸排阻色谱进行系统验证,使用大语言模型进行注释。

- 该图谱在结构生物学中有重要应用,给出111种异源二聚体复合物及扩展的Rag – Ragulator组件的结构。还为975种蛋白质赋予意外功能,识别出具有多种定位或细胞类型特异性的组件。

- 图谱可解码儿童癌症基因组,识别出21个反复突变的组件并涉及102种已验证的新癌症相关蛋白。相关的细胞可视化门户和映射工具包为结构与功能细胞生物学提供参考平台。

- 备注:”molecular assemblies” 主要指的是蛋白质组装体 (protein assemblies) ,即由多个蛋白质分子(可能还包括其他分子如RNA)通过相互作用结合在一起形成的复合结构。

跨多个区域的小鼠视觉皮层功能连接组学

Functional connectomics spanning multiple areas of mouse visual cortex – Nature – 2025

- 理解大脑需要深入了解神经元对其电路结构的功能响应。本研究介绍了MICrONS功能连接组学数据集,包含对大约75,000个神经元在清醒小鼠视觉皮层(VISp)及更高级视觉区域(VISrl, VISal和VISlm)中的稠密钙成像数据,这些小鼠在观察自然和合成刺激时进行记录。

- 这些数据与包含超过200,000个细胞和5亿个突触的电子显微镜重建结果进行共注册。针对部分神经元的校对反映了完整的树突树和局部及区域间的轴突投射,能够映射每个神经元的数千个细胞对细胞连接。

- 数据作为开放获取资源发布,包含数据检索和分析的工具。伴随研究描述了该数据集在细胞类型的全面表征、皮层柱的突触级连接图以及能与基因表达数据关联的细胞类型特异性抑制连接的使用。

- 在功能上,我们识别了信息如何跨视觉空间整合的新计算原理,并表征了新型的神经元不变性,结合结构与功能揭示了兴奋性神经元在区域内外连接的一般原则。

骨关节炎的转化基因组学研究:基于1962069个个体的分析

Translational genomics of osteoarthritis in 1,962,069 individuals – Nature – 2025

- 骨关节炎是与残疾相关的第三大快速增长的健康问题,预计到2050年,全球骨关节炎患者数量将达到10亿。由于目前尚无可改变疾病进程的治疗方法,迫切需要更深入地理解其病因学。

- 本研究通过对高达489,975例病例和1,472,094例对照的全基因组关联研究(GWAS)进行荟萃分析,建立了962个独立的关联,其中513个是首次报告的。利用单细胞多组学数据,我们发现与胚胎骨骼发育途径相关的信号富集。

- 我们整合了正交的证据,包括初级关节组织的转录组、蛋白质组和表观基因组数据,识别出700个有效基因。我们发现罕见编码变异负担的效应大小普遍高于常见频率变异的关联。

- 在转化过程中,我们强调了八个生物过程,其中包括多个有效基因的汇聚参与,如昼夜节律、神经胶质细胞相关过程,以及与骨关节炎相关的已建立的信号通路(如TGFβ、FGF、WNT、BMP和视黄酸信号通路及细胞外基质组织)。值得注意的是,约10%的有效基因编码的蛋白质是已批准药物的靶标,提供了药物再利用的机会,能够加速转化进程。

小分子恢复突变线粒体DNA聚合酶活性

Small molecules restore mutant mitochondrial DNA polymerase activity – Nature – 2025

- 哺乳动物的线粒体DNA(mtDNA)由DNA聚合酶γ(POLγ)复制,该酶是由一个催化亚基POLγA和两个辅助亚基POLγB组成的异三聚体复合物。突破300种POLG突变与严重且渐进性的疾病相关,导致高发病率和死亡率,且目前尚无有效治疗手段。

- 本研究报告了PZL-A的发现和特性,该小分子是首个能激活mtDNA合成的药物,能够恢复最常见的POLγ突变变体的功能。PZL-A与催化亚基POLγA和近端POLγB亚基之间的变构位点结合,这一区域几乎不受多数致病突变的影响。

- 该化合物在体外恢复了突变OLG活性,并在患有致死性POLG疾病的儿童患者细胞中激活了mtDNA的合成,显著增强了氧化磷酸化机制的生物合成和细胞呼吸。

- 我们的研究表明,小分子可以恢复突变DNA聚合酶的功能,为治疗POLG疾病和其他与mtDNA耗竭相关的严重疾病提供了有希望的途径。

DNA引导的转录因子相互作用扩展人类基因调控代码

DNA-guided transcription factor interactions extend human gene regulatory code – Nature – 2025

- 转录因子(TF)的DNA结合特异性构成了基因调控代码的分子基础。人类基因调控代码比遗传编码更为复杂,因为存在超过1600种TF,这些TF之间存在广泛的相互作用。TF–TF相互作用对决定细胞命运和执行细胞类型特异性转录程序至关重要。尽管如此,DNA结合TF之间的相互作用图谱尚不明确。

- 本研究采用CAP-SELEX方法绘制DNA结合TF的生化相互作用图,能够同时识别单个TF的结合偏好、TF–TF相互作用及其结合的DNA序列。筛查超过58,000对TF–TF对,确定了2,198对相互作用的TF对,其中1,329对在特定的间距和/或方向上偏好绑定其基序。

- 研究还发现了1,131个TF–TF复合基序,这些复合基序与单个TF的基序显著不同。我们估计,这一筛查鉴定了18%到47%的所有人类TF–TF基序。发现的新型复合基序在细胞类型特异性元件中富集,并在体内处于活跃状态,更有可能在发育共表达的TF之间形成。

- 此外,定义胚轴的TF通常与不同的TF相互作用并结合不同的基序,解释了具有相似特异性的TF如何在发育轴上定义不同的细胞类型。此研究为深入理解转录因子之间的复杂互作提供了重要的基础,有助于推动基因调控领域的发展。

综合解析DNA损伤反应中的合成致死现象

Comprehensive interrogation of synthetic lethality in the DNA damage response – Nature – 2025

- DNA损伤反应(DDR)是一个多面网络,旨在保持基因组的稳定性。深入了解这些通路间的互补性互动依然是一项挑战。

- 本文通过CRISPR干扰技术(CRISPRi)筛查,全面绘制了在人类细胞正常稳态下,所有核心DDR基因的生存所需遗传互动图谱。研究中捕捉到了已知的互动,并发现了大量新的连接,可在网上获取。

- 我们定义了两种强互动的分子机制。首先,发现WDR48与USP1合作,抑制FEN1/LIG1缺乏细胞中的PCNA降解。其次,SMARCAL1和FANCM能够直接解旋含有TA-rich DNA十字结构,防止ERCC1-ERCC4复合体造成的严重染色体断裂。

- 本研究为基因组维护提供了基本见解,搭建了新连接的机制研究平台,揭示了DDR因子之间的联系,并确立了可在癌症治疗中利用的合成易感性。

罕见杂合neurexin-1缺失的表型复杂性

Phenotypic complexities of rare heterozygous neurexin-1 deletions – Nature – 2025

- 由于多个基因与神经精神疾病的风险显著相关,如何根据多种突变(有时指向同一基因)制定个体化治疗策略成为一个重要且未解的问题。本文关注在2p16.3区域与罕见神经精神疾病相关的拷贝数变异,具体是NRXN1基因的杂合缺失,该基因编码一种突触前细胞粘附蛋白,负责在大脑中作为重要的突触组织者。

- NRXN1的替代剪接模式对神经电路的多样性建立具有重要意义,这些模式在不同的脑细胞类型之间存在差异,并且受到独特的(非重复)缺失的不同影响。我们使用人诱导的多能干细胞,比较了特定患者NRXN1突变的细胞类型特异性效应,结果发现NRXN1剪接的扰动导致了不同细胞类型特异性的突触结果。

- 通过特定的功能缺失(LOF)和功能获得(GOF)机制,NRXN1+/−缺失在谷氨酸能神经元中导致突触活动降低,而在γ-氨基丁酸能神经元中则导致突触活动增加。相互异源操作的结果明确表明,异常剪接驱动了这些突触活动的变化。

- 对于NRXN1缺失,甚至可能更广泛地说,精准医学需要根据其基因突变是通过LOF还是GOF机制作用,来对患者进行分层,以实现对NRXN1亚型谱的个体化修复,增加野生型和/或消除突变亚型。考虑到越来越多的突变被预测在脑部疾病中同时引发LOF和GOF机制,我们的发现为未来精准医学的考量提供了更细致的视角。

神经活动的基础模型预测对新刺激类型的反应

Foundation model of neural activity predicts response to new stimulus types – Nature – 2025

- 神经回路的复杂性使得破解大脑的智能算法颇具挑战。深度学习领域的最新突破产生了能精确模拟大脑活动的模型,增进了我们对大脑计算目标和神经编码的理解。然而,这类模型难以在训练分布之外进行泛化,限制了其应用价值。

- 在海量数据集上训练的基础模型的出现,引入了具有卓越泛化能力的新型人工智能范式。在此,我们收集了多只小鼠视觉皮层的大量神经活动数据,并训练了一个基础模型,以准确预测神经元对任意自然视频的反应。该模型只需极少的训练就能应用于新的小鼠,还成功预测了各种新刺激领域的反应,如相干运动和噪声模式。

- 除了预测神经反应,该模型还能在MICrONS功能连接组数据集2中精确预测解剖细胞类型、树突特征和神经元连接性。

- 我们的工作是构建大脑基础模型的关键一步。随着神经科学积累更多更大的多模态数据集,基础模型将揭示统计规律,实现对新任务的快速适应,并加速相关研究。

免疫检查点TIM-3对小胶质细胞及阿尔茨海默病的调控作用

Immune checkpoint TIM-3 regulates microglia and Alzheimer’s disease – Nature – 2025

- 小胶质细胞作为脑内固有免疫细胞,在神经发育和神经炎症中发挥关键作用。本研究旨在探究免疫检查点分子TIM-3(由HAVCR2编码)在小胶质细胞中的功能。近期研究发现,TIM-3是晚发型阿尔茨海默病的遗传风险因素,且能诱导T细胞耗竭,但其在脑小胶质细胞中的具体功能尚不明确。

- 研究通过小鼠模型证明,TGFβ信号传导可诱导小胶质细胞中TIM-3表达。反过来,TIM-3通过其羧基末端尾与SMAD2和TGFBR2相互作用,促进TGFBR介导的SMAD2磷酸化,从而增强TGFβ信号传导,维持小胶质细胞稳态。小胶质细胞中Havcr2基因缺失会导致吞噬活性增强,基因表达谱呈现神经退行性小胶质细胞表型(MGnD,也称为疾病相关小胶质细胞DAM)。

- 此外,5×FAD小鼠(阿尔茨海默病转基因模型)中,小胶质细胞特异性敲除Havcr2可改善认知障碍并减轻淀粉样β病理。单核RNA测序显示,Havcr2缺陷型5×FAD小鼠中存在一群MGnD小胶质细胞亚群,其特征为促吞噬和抗炎基因表达增加,同时促炎基因表达降低。单细胞RNA测序数据也证实了Havcr2缺陷型5×FAD小鼠中大多数小胶质细胞簇的这些转录组变化。

- 研究结果表明,TIM-3通过TGFβ信号传导介导小胶质细胞稳态,突出了靶向小胶质细胞TIM-3在阿尔茨海默病治疗中的潜在价值。

外周神经系统中类似小胶质细胞在进化过程中调节神经元胞体大小

中国中国科学院深圳先进技术研究院

- 小胶质细胞在中枢神经系统(CNS)中至关重要,以往人们认为外周神经系统(PNS)中不存在小胶质细胞。在此,我们发现了一群驻留在PNS的巨噬细胞群体,其转录组、表观遗传特征以及个体发生轨迹都与CNS小胶质细胞相似。

- 这一群体(称为PNS类似小胶质细胞)包裹在卫星神经胶质细胞包膜内的神经元胞体周围,在PNS发育过程中优先与较大的神经元结合,并且通过调节胞体增大和轴突生长,对神经元功能发挥着不可或缺的作用。

- 对24种脊椎动物的系统发育研究表明,PNS类似小胶质细胞起源较早,其存在与神经元胞体大小(以及生物体大小)相关,而非与进化距离相关。与它们对胞体增大的作用需求一致,PNS类似小胶质细胞在具有较大外周神经元胞体的脊椎动物中得以保留,而当神经元进化为较小胞体时则消失不见。

- 我们的研究揭示了CNS小胶质细胞在PNS中的对应细胞,其在进化和个体发育过程中均对神经元胞体大小具有调节作用。

系列研究-全脑免疫受体图谱揭示IL-17E和受体IL-17RB的神经调节作用

表达免疫相关受体的神经元介层免疫-神经调节

- 细胞因子与其受体复合物相互作用,协调从免疫反应到行为调节等多种过程。白细胞介素-17A(IL-17A)通过与IL-17受体A(IL-17RA)和IL-17RC亚基结合来介导保护性免疫反应。IL-17A也参与调节社会互动,但细胞因子受体在这一过程中的作用及其在大脑中的表达情况仍不明确。

- 在此,我们绘制了所有主要IL-17R亚基在脑区特异性的表达图谱,发现除了IL-17RA,IL-17RB(而非IL-17RC)通过在大脑皮层的表达在社会行为中发挥作用。

- 我们进一步研究表明,在皮层神经元中表达的IL-17E,通过作用于表达IL-17RA和IL-17RB的神经元来增强社会互动。这些发现突出了大脑皮层内存在调节社会行为的IL-17信号通路。

- 因此,描绘空间受限的细胞因子受体表达情况,有助于阐明细胞因子作为关键信使在介导神经免疫相互作用、塑造动物行为方面的功能机制。

系列研究-炎症和抗炎细胞因子双向调节杏仁核调节焦虑的神经回路

- 自身免疫性疾病或感染性疾病患者在炎症发作后可能会出现持续性情绪改变。细胞因子等外周免疫分子会影响行为和内在状态,但其对大脑特定神经回路功能的影响尚不明确。在此,我们发现细胞因子作为神经调节剂,通过作用于基底外侧杏仁核(BLA)中表达受体的神经元来调节焦虑。

- 用抗白细胞介素-17受体A(IL-17RA)抗体治疗会反常地诱导白细胞介素-17A(IL-17A)和IL-17C水平升高,通过增加表达IL-17RA/RE的BLA神经元的兴奋性,促进焦虑相关行为。相反,抗炎性的IL-10通过其受体作用于相同的BLA神经元群体,对神经元兴奋性和行为产生相反的作用。

- 这些发现表明,炎症性和抗炎性细胞因子通过与同一BLA神经元群体中的各自受体结合,双向调节焦虑。我们的研究结果突出了细胞因子信号传导通过直接调节特定神经底物来塑造内在状态的作用。

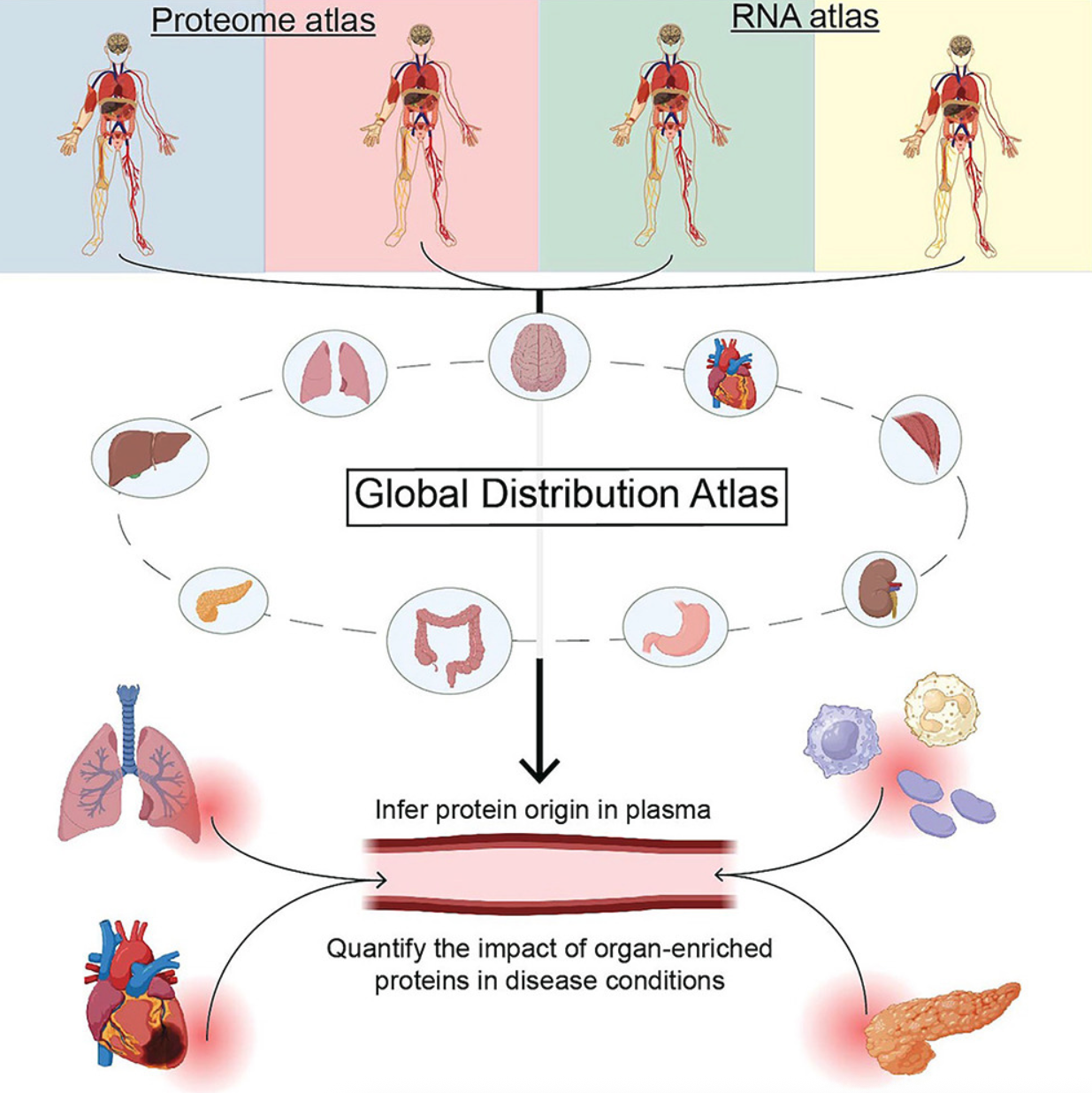

人类组织特异性血浆蛋白质组动态的蛋白质组分布图谱

Human proteome distribution atlas for tissue-specific plasma proteome dynamics – Cell – 2025

- 血浆蛋白质组由周围器官和细胞的蛋白质流入与流出维持。为了量化不同器官和细胞在健康与疾病状态下对血浆蛋白质组的影响程度,我们开发了一种基于质谱的蛋白质组学策略,以推断在人类血浆中检测到的蛋白质的组织来源。

- 我们首先从18个血管化器官和血液中8种含量最丰富的细胞类型构建了一个广泛的人类蛋白质组图谱。该图谱与之前的RNA和蛋白质图谱相结合,客观地定义了全蛋白质组范围内蛋白质与器官的关联,以推断来源,并实现对血浆中器官特异性蛋白质的可重复定量。

- 我们证明,该资源能够在六个不同的患者队列(包括败血症、胰腺炎和心肌损伤)中确定器官富集蛋白质组的疾病特异性定量变化。

- 该策略可扩展到其他疾病,以推动我们对影响血浆蛋白质组动态过程的理解。

自噬诱导的溶酶体损伤限制了静止细胞的重新进入

Quiescent cell re-entry is limited by macroautophagy-induced lysosomal damage – Cell – 2025

- 为维持组织稳态,许多细胞处于静止状态,直至受到刺激才进行分裂。静止细胞的重新激活过程会随衰老而受到干扰,这可能是组织稳态和弹性下降的潜在原因。未折叠蛋白反应调节因子IRE-1和XBP-1,是秀丽隐杆线虫处于发育L1停滞期的静止细胞重新激活所必需的。

- 通过对秀丽隐杆线虫进行正向遗传筛选,我们发现巨自噬会将蛋白质聚集体运输至静止细胞的溶酶体中,进而导致溶酶体损伤。对巨自噬进行基因抑制,以及通过过表达HLH-30(TFEB/TFE3)来刺激溶酶体,能够协同减少溶酶体损伤。在长时间的L1停滞期后,受损的溶酶体需要IRE-1/XBP-1进行修复。

- 在静止的哺乳动物培养细胞中,巨自噬同样会将蛋白质聚集体运输至溶酶体,并导致溶酶体损伤。因此,溶酶体损伤是静止细胞的一个特征。通过抑制巨自噬来减少溶酶体损伤,能够促进静止细胞的重新激活。

用于定量分子时空信号的快速、准确且通用的数据分析平台

- 随着新型或改良的生物传感器以及显微镜技术的发展,对复杂分子动力学的光学记录正成为生物学研究不可或缺的技术。这带来了重大的计算挑战,需要从复杂丰富的数据中提取和量化具有生物学意义的时空模式,而现有方法无法捕捉其中许多模式。

- 在此,我们引入活动量化与分析平台(AQuA2),这是一个基于先进机器学习技术构建的快速、准确且通用的数据分析平台。它将基于复杂活体成像的数据集分解为基本的信号事件,能够对分子活动进行准确、无偏差的量化,并识别出一致的功能单元。

- 我们展示了该平台在多种生物传感器、细胞类型、器官、动物模型、显微镜技术和成像方法中的应用。作为典型成果,我们展示了AQuA2如何识别神经元与星形胶质细胞之间的药物依赖性相互作用,以及小鼠脊髓中不同的感觉运动信号传播模式。

Commander复合物调控溶酶体功能并与帕金森病风险相关

- GBA1基因变异与溶酶体葡萄糖脑苷脂酶(GCase)活性降低以及患帕金森病(PD)风险增加有关。然而,GBA1突变的不完全外显表明可能存在影响疾病风险的遗传修饰因子。Minakaki等人进行了全基因组CRISPR干扰筛选,确定了调控GCase活性的候选基因。

- COMMD3是Commander复合物的组成部分之一,对溶酶体GCase活性至关重要,其变异与PD风险增加相关,这表明该复合物的调控可能在决定GBA1介导的PD风险中发挥作用。

- 研究发现,GBA1基因变异导致溶酶体GCase活性降低,是帕金森病(PD)和路易体痴呆(DLB)的常见风险因素。GBA1变异的不完全外显意味着其他基因也参与了PD和DLB的发生。

- 通过全基因组CRISPR干扰筛选,研究人员确定了含铜代谢MURR1结构域3(COMMD3)蛋白,它是COMMD/卷曲螺旋结构域蛋白22(CCDC22)/CCDC93(CCC)和Commander复合物的组成部分,是GCase和溶酶体活性的调节因子。COMMD3缺失会增加溶酶体蛋白通过细胞外囊泡的释放,导致其向内溶酶体的递送受损,进而引起溶酶体功能障碍。Commander基因家族中的罕见变异与PD风险增加相关。因此,COMMD基因及相关复合物调节溶酶体稳态,可能是PD及其他与溶酶体功能障碍相关的神经退行性疾病的修饰因子。

(~ ̄▽ ̄)~ 大多数细菌基因家族倾向于特定的染色体位置

Most bacterial gene families are biased toward specific chromosomal positions – SCIENCE – 2025

德国海因里希·海涅大学计算机科学研究所

- 细菌环形染色体中,复制从一个位点(oriC)双向起始并在另一位点(ter)终止。复制期间基因仍在表达,因此oriC附近的基因更易存在多个拷贝,且在生长过程中表达量更高。Hu等人分析了910种细菌的所有基因染色体位置。

- 与之前研究一致,他们发现许多转录和翻译相关基因倾向于oriC。然而,65.8%的基因家族倾向于特定位置,且生长速率越高,这种倾向越强。该研究表明,细菌中受位置限制的基因比之前认为的更多,这可能为未被表征基因的功能研究提供思路。

- 基因在细菌染色体上的排列,通过DNA复制过程中依赖生长速率的基因拷贝数变化,影响基因表达。尽管转录和翻译相关基因常聚集在复制起点附近,但各基因家族的位置偏向程度仍不明确。

- 研究假设自然选择广泛倾向于特定染色体位置,以优化依赖生长速率的表达。通过分析910种细菌,以及大肠杆菌和枯草芽孢杆菌的蛋白质组学数据,发现约三分之二的细菌基因家族存在位置偏向。自然选择主要将基因推向复制起点或终点,在快速生长的物种中选择作用最强。研究结果揭示了染色体定位是协调基因表达与生长速率的基本机制,突出了细菌基因组结构的进化限制。

凝聚素与黏连蛋白构建有丝分裂染色体的作用规则

Rules of engagement for condensins and cohesins guide mitotic chromosome formation – SCIENCE – 2025

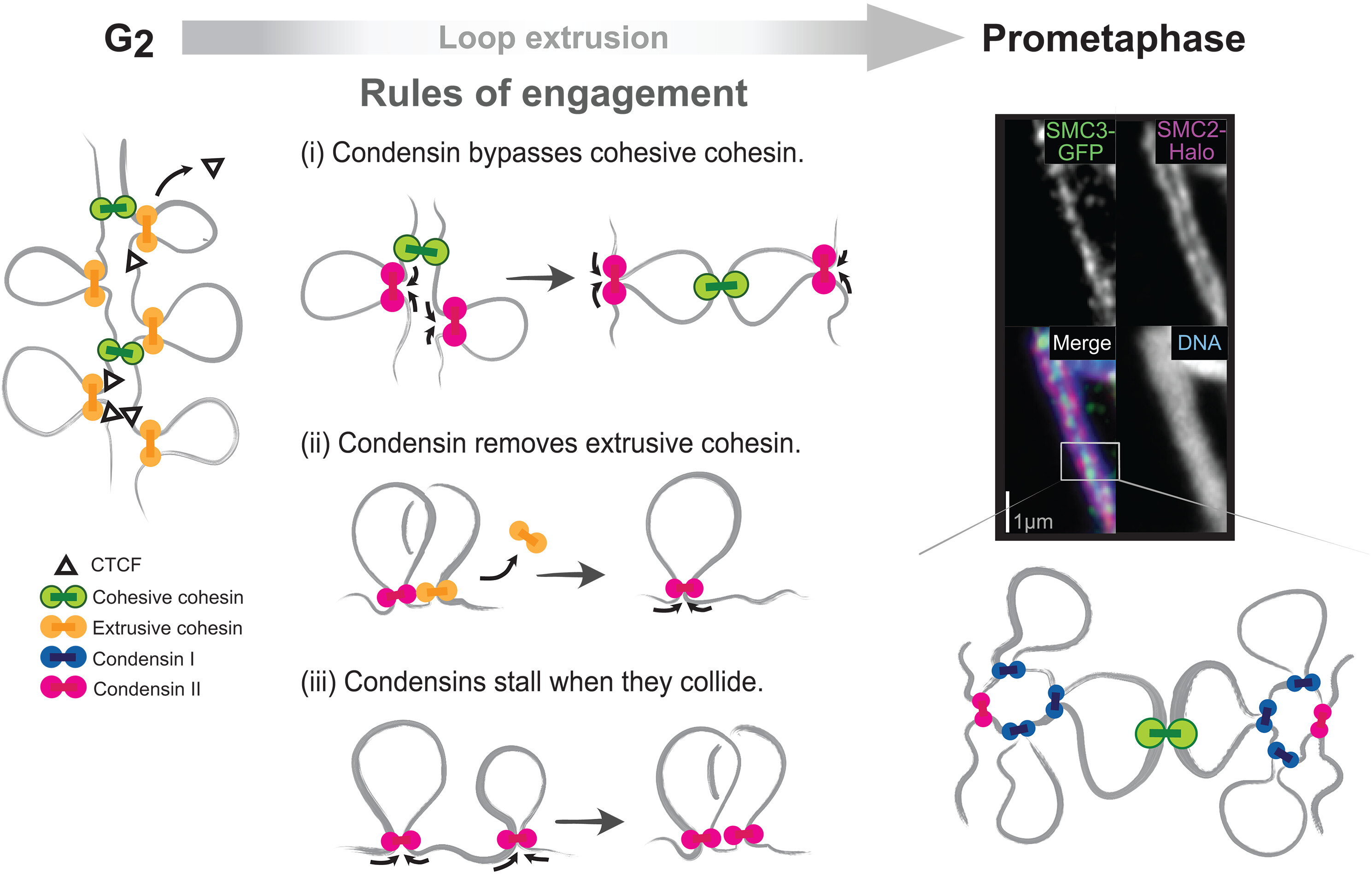

- 细胞进入有丝分裂时,染色体从解聚的间期状态转变为独立的棒状紧密姐妹染色单体对。这一转变主要由染色体结构维持蛋白(SMC)复合物作为分子马达,主动挤出染色质环,以及介导姐妹染色单体凝聚的第二个功能驱动。在有丝分裂中,每个姐妹染色单体折叠成连续环的瓶刷状嵌套阵列,通常呈螺旋排列。这种紧密排列是由四种不同的SMC复合物的共同活动产生的。作用于有丝分裂染色体的各种SMC复合物必须协调其活动,以驱动每个姐妹染色单体的压缩和折叠,消除间期结构,同时保持姐妹染色单体间的凝聚力。

- 本研究将细胞生物学、成像、蛋白质组学、Hi-C和聚合物建模相结合,应用于在同步进入有丝分裂之前急性耗尽各种SMC复合物组合的细胞,通过对随后有丝分裂染色体形成的时间分辨分析,确定每个复合物的特定作用并揭示它们的相互作用。

- 通过测量仅表达单个凝聚素复合物的细胞中染色质环大小的增长,研究人员确定凝聚素I和II在活的真核细胞中以每秒1至3 kb的速度挤出染色质环。通过聚合物建模以及对照实验成像和Hi-C数据测试模拟结果,研究人员定义了 “作用规则”:当凝聚素遇到正在挤出的黏连蛋白复合物时,黏连蛋白从染色质上移除,凝聚素继续其环挤出过程,从而 “消除” 间期结构;当凝聚素遇到起凝聚作用的黏连蛋白复合物时,它会跨过该复合物并继续挤出;当凝聚素接近另一个凝聚素时,它会停滞。此外,研究还完善了单个有丝分裂染色单体的先前模型。

- 该研究确定了凝聚素和黏连蛋白复合物的三条作用规则,应用这些规则,有助于理解纳米尺度上作用于染色质的SMC复合物如何共同将有序的间期染色体转变为微米尺度上紧密且分离的姐妹染色单体对。在不同条件下,可能存在其他作用规则。

一个独特的启动阶段通过协调旁分泌IL-2信号调节CD8 T细胞免疫

- 抗原特异性T细胞通过克隆增殖增加数量是适应性免疫的基础。这一过程的起始即T细胞 “启动”,依赖于T细胞与抗原呈递树突状细胞(DC)的相互作用,涉及T细胞受体激活、共刺激和炎性细胞因子,信号交换在次级淋巴器官中通过持续约24小时的紧密细胞相互作用进行。随后T细胞脱离并恢复主动迁移,迅速增殖分化为效应和记忆T细胞。初始启动激活后,T细胞开始迁移,尚不清楚白细胞介素-12(IL-12)和IL-2等细胞因子的旁分泌信号如何被活跃迁移的细胞有效传递或接收。此外,IL-2主要生产者CD4辅助性T细胞对原发性CD8 T细胞抗病原体反应被认为并非必需,该细胞因子关键来源不明。再者,启动过程受调节性T(Treg)细胞控制,IL-2的可获得性似乎起决定性作用。

- 为解决这些问题并揭示CD8 T细胞与抗原呈递细胞首次相互作用后旁分泌信号高效传递的时空机制,研究可视化了抗原特异性CD4、CD8和Treg细胞初始激活(第2 – 3天)后的动态变化,并开发新实验模型明确CD4 T细胞的作用。

- 利用活体显微镜观察淋巴结更深的滤泡下区域,发现存在第二个启动阶段,部分CD8 T细胞与抗原呈递DC重新进行长时间(持续数小时)相互作用。二次重新参与依赖于表达趋化因子受体CXCR3的CD8 T细胞。此阶段,CD8 T细胞接收IL-2信号,表现为STAT5(信号转导和转录激活因子5)磷酸化增加。此时CD8 T细胞与DC形成稳定相互作用,而CD4辅助性T细胞表现出不同迁移行为,与DC仅相互作用几分钟后就转移至下一个DC。构建小鼠模型特异性耗尽CD4辅助性T细胞而不影响Treg细胞,发现CD4辅助性T细胞在产生IL-2中起关键作用,从而促进CD8 T细胞克隆扩增和效应分化。这一过程受Treg细胞调节,尤其是在第二个启动阶段。Treg细胞与CD8 T细胞和CD4辅助性T细胞迁移模式不同,它们动态穿越细胞簇而非停止迁移。低亲和力识别抗原的CD8 T细胞在T细胞启动初始阶段后被激活并增殖,但与高亲和力识别抗原的T细胞不同,它们无法进入第二个启动阶段,这与反应高峰期数量相对较低相关。

- 初始T细胞启动阶段如同一个教育阶段,快速招募和激活广泛T细胞库中的CD4和CD8 T细胞。第二个启动阶段通过协调高亲和力CD8 T细胞克隆接收的旁分泌信号,促进其增殖和分化。

线粒体逆行信号调控代谢组织的特性和成熟度

- 线粒体损伤是代谢性疾病(如2型糖尿病(T2D)和代谢功能障碍相关脂肪性肝病(MASLD))的标志。然而,线粒体功能受损对代谢组织的影响尚不清楚。此前在T2D中观察到的线粒体结构、基因表达和能量学缺陷,可能源于线粒体质量控制或线粒体生命周期的损伤,这些过程严格调控线粒体基因组的完整性与复制、生物发生、分裂和融合动态,以及通过线粒体自噬的更新。在T2D供体的胰腺β细胞中,我们观察到线粒体基因组完整性、线粒体RNA表达和线粒体自噬受损,这使我们假设,孤立的线粒体自噬受损、线粒体基因组完整性受损或线粒体融合缺陷模型,能帮助分析每种线粒体质量控制缺陷对T2D中β细胞衰竭的作用。

- 在本研究中,我们发现功能失调的线粒体质量控制会启动逆行(线粒体-细胞核)信号程序,该程序通过去分化而非细胞凋亡损害代谢组织的功能。通过对线粒体自噬缺陷、线粒体DNA缺失和融合缺陷模型的RNA测序中上调和下调的前500个基因进行比较分析,发现线粒体综合应激反应(mtISR)被共同激活。单细胞测序研究表明,线粒体质量控制受损导致染色质可及性和基因表达发生显著变化,这与mtISR的激活一致,同时细胞特性和成熟度丧失,这一点通过遗传谱系追踪得到进一步证实。

- 我们还发现,线粒体质量控制受损引发电子传递链-氧化磷酸化(ETC-OXPHOS)系统缺陷,最终在小鼠和人类β细胞中诱导mtISR。值得注意的是,体内线粒体逆行信号的药物阻断可恢复β细胞质量和特性,改善线粒体损伤后的高血糖。此外,我们将这些观察结果从胰腺β细胞扩展到其他代谢组织,包括肝细胞和棕色脂肪细胞。

- 线粒体质量控制通过抑制逆行信号来促进代谢组织的特性和成熟度。针对线粒体逆行信号的干预,在治疗或预防糖尿病和其他代谢紊乱方面可能具有前景。

自噬中VPS15对PI3激酶调控的结构途径

Structural pathway for PI3-kinase regulation by VPS15 in autophagy – SCIENCE – 2025

- 自噬可清除细胞内的有毒聚集体和功能失调的细胞器。III类磷脂酰肌醇 – 3激酶复合物I(PI3KC3 – C1)在启动自噬中至关重要,它由VPS34脂质激酶、假激酶(PK)VPS15、BECN1和ATG14组成。PI3KC3 – C1在吞噬泡上产生脂质磷脂酰肌醇 – 3 – 磷酸(PI3P),PI3P招募WIPI蛋白,对自噬后续步骤至关重要。PI3KC3 – C1的酶促激活是自噬通量的速率决定步骤,调节自噬通量是神经退行性疾病及其他疾病的潜在治疗策略。对PI3KC3 – C1在自噬和PI3KC3 – C2在内体分选的核心作用研究,促使人们深入了解其调控机制。但因缺乏高分辨率结构,结构激活途径仍不明确,阻碍了对自噬通量的治疗性调节,VPS15 PK和N – 肉豆蔻酰化的功能意义也不清楚。

- 研究人员获得了PI3KC3 – C1与小GTP酶RAB1A结合的两种构象的冷冻电镜(cryo – EM)结构,最佳局部分辨率达到2.3 Å。在非活性构象中,VPS34脂质激酶关闭且无法接触底物;在活性构象中则开放并可接触底物。分子动力学(MD)展示了转变过程以及活性状态如何与膜平面排列以促进磷脂酰肌醇底物脂质进入。VPS15中的N – 肉豆蔻酰修饰稳定了非活性构象,将N – 肉豆蔻酸隔离在PK结构域的N – 叶中,PK结构域进而将VPS34脂质激酶锁定在“关闭”状态。在活性状态下,这种限制解除,使VPS34脂质激酶结构域与膜相互作用并催化PI3P生成。VPS15 PK核苷酸结合位点中的一个独特精氨酸与GTP结合,在激酶和PK中建立了特殊的核苷酸特异性。GTP反过来稳定了一系列相互作用,控制VPS34达到其活性构象的能力。N – 肉豆蔻酰化和GTP结合的突变缺失导致细胞中自噬失调。

- 从基本机制角度,PI3KC3构象激活途径的结构图谱揭示了一个通用开关,可响应不同刺激开启自噬通量或内体分选。增强自噬和溶酶体生物发生的治疗是一个尚未实现的主要目标,可能为目前无法治疗的神经退行性疾病和其他与衰老相关的疾病带来希望。研究人员确定了两个小分子结合位点:一个用于GTP,一个用于肉豆蔻酸。VPS15 PK的N – 叶中肉豆蔻酸的隔离与失活相关。通过变构激活PI3KC3,拮抗VPS15的隔离可能是增强治疗性自噬和内溶酶体通量的有吸引力的途径。

一种神经免疫回路介导癌症恶病质相关的冷漠情绪

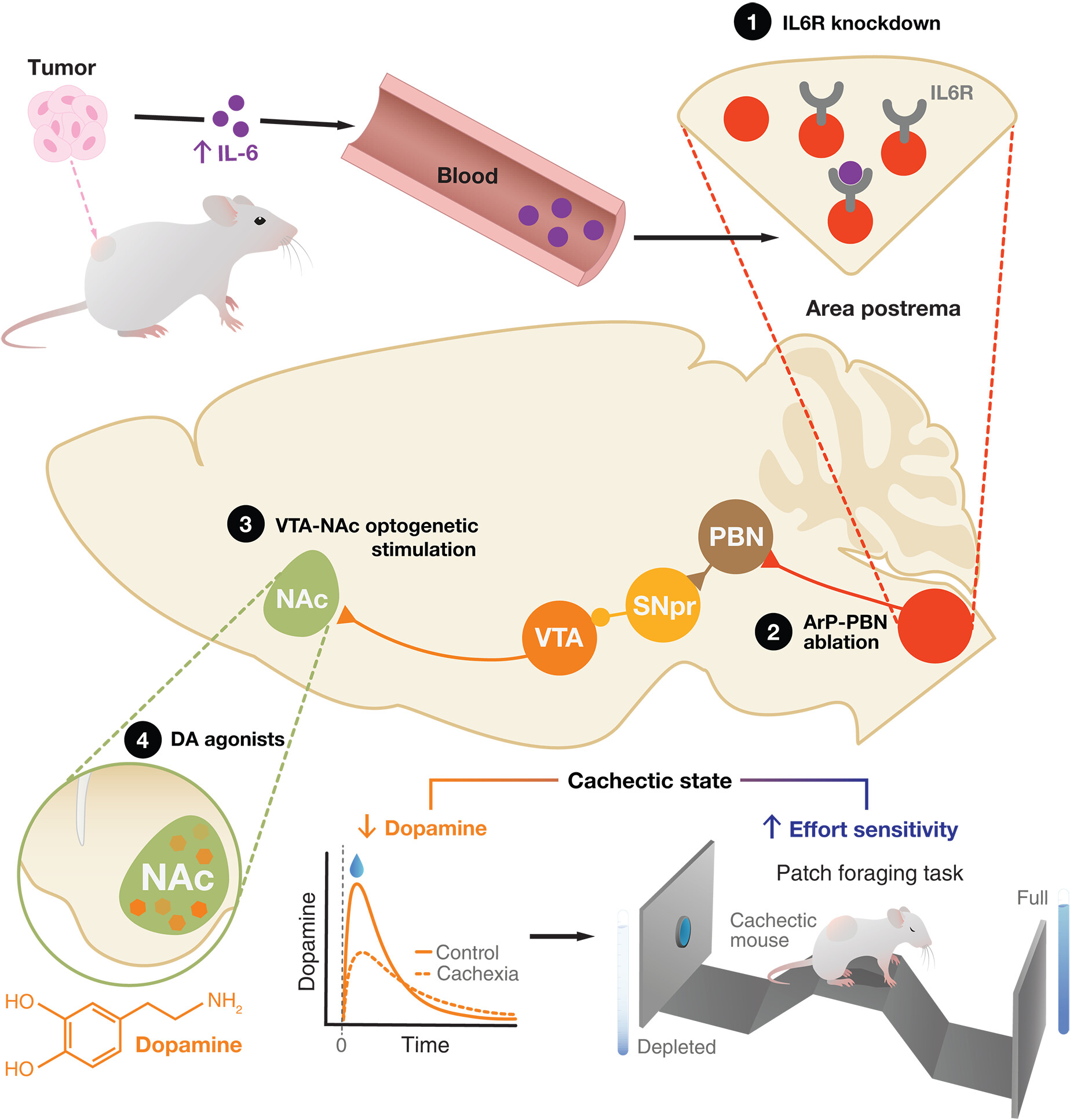

A neuroimmune circuit mediates cancer cachexia-associated apathy – SCIENCE – 2025

- 恶病质是一种使人衰弱的消耗综合征,影响大多数晚期癌症患者,其特征为严重的非自愿体重减轻、肌肉和脂肪消耗以及能量平衡失调。患者除身体机能下降外,还常出现严重疲劳、冷漠和抑郁,降低生活质量。尽管这些神经精神症状普遍存在,但将身体消瘦与大脑功能障碍及行为变化联系起来的生物学机制仍不明晰,阻碍了有效治疗方法的开发。

- 以循环细胞因子升高为标志的全身炎症,是癌症恶病质的关键驱动因素。虽然炎症可能广泛损害神经元功能,但研究假设其通过特定回路在急性疾病期间保存能量。在癌症中,这些回路的持续激活可能导致慢性疲劳和抑郁,为炎症如何动态调节动机提供了机制框架。

- 为研究恶病质对动机的影响,研究使用了一种既定的临床前模型:皮下植入结肠腺癌细胞(C26)的小鼠。几周内,小鼠出现典型恶病质症状,如体重减轻、肌肉萎缩和进食减少,并伴有明显的动机缺陷。一系列行为测试发现,小鼠在如斑块觅食和渐进比率测试等努力敏感任务中存在特定缺陷,而体力活动(旷场探索)、奖励敏感性(蔗糖偏好,一种测量快感缺失的指标)和绝望(悬尾、强迫游泳测试)测试结果保持不变,尽管笼内活动减少。这表明基于努力的动机特定降低,表现为冷漠,与一般虚弱或快感缺失不同。

- 全面的细胞因子筛查显示,血液和大脑中白细胞介素 – 6(IL – 6)水平随恶病质进展而上升。全脑、细胞分辨率的活动图谱和病毒示踪揭示了一个起源于最后区(一个专门检测血源信号的室周器官)的回路。该区域的IL – 6感知神经元投射到臂旁核,进而激活黑质网状部的抑制性神经元,最终抑制伏隔核中的多巴胺释放。对最后区神经元的光遗传刺激迅速抑制了伏隔核多巴胺释放。恶病质进展期间的纵向多巴胺监测显示,伏隔核多巴胺逐渐下降,与动机缺陷的恶化相关。

- 针对这条IL – 6感知通路可逆转恶病质诱导的冷漠情绪。用全身性抗体阻断IL – 6、在最后区敲低IL – 6受体或消融最后区到臂旁核的神经元,均可减轻动机缺陷。相反,通过光遗传刺激多巴胺神经元或局部注入多巴胺激动剂,增强伏隔核中的多巴胺信号,即使在癌症进展后期且炎症持续的情况下,也能恢复动机。

- 研究确定了一种免疫到神经的回路,炎症通过该回路导致癌症恶病质中的动机缺陷。最后区神经元检测循环中的IL – 6,并将信号传递到基底神经节,抑制中脑边缘多巴胺,从而提高努力敏感性。这条专门的内感受通路表明,炎症作用于离散的神经回路,而非造成广泛破坏和累积性神经损伤。尽管该回路在急性疾病期间可能具有适应性,通过抑制动机来保存能量,但在癌症恶病质等慢性疾病中持续激活则有害。这表明恶病质中的冷漠等精神症状并非身体衰退的次要影响,而是可能直接源于导致疾病本身的相同病理机制。通过消融IL – 6感知或增强多巴胺释放来针对该回路,可缓解动机缺陷,为恶病质及其他可能IL – 6升高的炎症性疾病的神经精神症状开辟了治疗途径。此外,通过将努力敏感性量化为一个可跨物种测量的动机维度,证实炎症特异性地导致类似冷漠的行为,为临床转化和治疗从癌症到抑郁症等炎症驱动的动机缺陷创造了可能。

猕猴外囊的单细胞空间转录组图谱与全脑连接性研究

- 外囊通过与多个脑区的连接协调大脑功能,但其分子和细胞组织尚不明确。通过对227,750个猕猴外囊细胞进行单核RNA测序,识别出48种转录组定义的细胞类型,其中大多数谷氨酸能神经元与深层岛叶神经元相似。

- 对猕猴、狨猿和小鼠的转录组进行比较发现,存在猕猴特有的细胞类型。通过在67个皮层区域和7个皮下区域进行逆向追踪注射,定义了四个具有不同分布区域的逆向标记外囊神经元区域。

- 结合全脑连接性和单细胞空间转录组的联合分析显示,这四个区域中含有的不同组成的谷氨酸能(而非GABA能)细胞类型分别优先连接特定脑区,并表现出强烈的同侧偏差。

- 研究还发现,猕猴在腹侧和背侧外囊区域的几个特定谷氨酸能细胞类型选择性共投射到两个功能相关区域——嗅皮质和海马与运动皮层和壳核,提供了阐明多样化外囊功能下神经元组织基础的数据。

RORγt阳性树突状细胞是口服抗原诱导外周调节性T细胞所必需的

- 肠道免疫系统通过外周来源的RORγt+调节性T细胞(pTregs)维持对无害食物蛋白和肠道微生物群的耐受性,pTregs可预防食物不耐受和炎症性肠病。近期研究表明,RORγt+抗原呈递细胞(APCs),包括罕见的树突状细胞(DC)亚群和3型天然淋巴细胞(ILC3s),是诱导pTregs的关键。

- 在此,我们通过删除编码RORγt的Rorc基因的一个特定顺式调控元件,培育出RORγt+ APCs减少的小鼠。单细胞RNA测序和流式细胞术分析证实了RORγt+ DC亚群和ILC3s的耗竭。这些小鼠表现出pTregs继发性减少、对口服抗原的耐受性受损以及辅助性T细胞(Th)2细胞增多。相反,ILC3缺陷小鼠未出现pTregs或Th2细胞异常。

- 谱系追踪显示,RORγt+ DCs与ILC3s具有相同的淋巴样起源,这与它们相似的表型特征相符。

- 这些发现突出了淋巴样RORγt+ DCs在维持肠道免疫平衡和预防食物过敏等疾病方面的作用。

(~ ̄▽ ̄)~ 通道突触介导气道保护性化学反射的神经传递

Channel synapse mediates neurotransmission of airway protective chemoreflexes – Cell – 2025

日本京都府立医科大学分子细胞生理学系

- 咽喉对化学物质的神经反射可保护气道免受误吸和感染。然而,目前对这些反射的机制理解仍不成熟,以慢性咳嗽为例,这一敏感性咳嗽反射是临床上普遍存在却未得到满足的需求。

- 在本研究中,通过对小鼠进行全身通道突触(其特征为CALHM1/3通道介导神经递质释放)筛查和单细胞转录组学分析,发现咽喉中Pou2f3+化学感觉细胞家族的亚类,可通过该突触与迷走神经元进行通信。

- 这些细胞表达针对有害化学物质的G蛋白偶联受体(GPCRs)——T2Rs。受到刺激时,T2Rs会分别在咽下和喉部触发吞咽和类似咳嗽的排出反射。通过敲除Calhm3和Pou2f3,这些反射消失;而靶向光遗传学刺激则能够引发这些反射。此外,暴露于空气过敏原会增强CALHM3依赖性排出反射。

- 本研究确定了具有通道突触的Pou2f3+上皮细胞是气道保护性反射的化学感觉终末器官,也是其反应过度的位点。这一发现增进了对气道防御机制的理解,具有显著的治疗潜力。

系列研究-脑炎性甲病毒与受体结合的可塑性结构基础

Structural basis for plasticity in receptor engagement by an encephalitic alphavirus – Cell – 2025

- 尽管病毒受体使用的转变对病毒适应和出现具有重要意义,但人们对其结构基础仍知之甚少。

- 西部马脑炎病毒(WEEV)毒株对其两种进入受体——极低密度脂蛋白受体(VLDLR)和原钙粘蛋白10(PCDH10)的结合模式有所不同。通过结构和功能研究,我们发现所有WEEV毒株在E1环附近都有一个脂蛋白A类(LA)结构域结合位点,而VLDLR的结合需要E2上的第二个结合位点,该位点会因单核苷酸替换而变化。

- 我们还解析了PCDH10与WEEV结合的结构,揭示了在E1融合环附近与介导LA结构域结合的残基的相互作用。进化分析使我们能够生成一种PCDH10诱饵,在体内能保护机体抵抗所有测试的WEEV毒株。

- 我们的实验展示了病毒如何利用共享决定因素与多种受体结合,这可能会影响细胞嗜性和毒力。

系列研究-脑炎性虫媒病毒受体识别转变的分子基础

Molecular basis for shifted receptor recognition by an encephalitic arbovirus – Cell – 2025

- 西方马脑炎病毒(WEEV)是一种虫媒病毒,历史上曾在美洲引发大规模脑炎疫情。WEEV以原钙粘蛋白10(PCDH10)为受体,高毒力的祖先毒株还能结合低密度脂蛋白受体(LDLR)相关蛋白。在过去的一个世纪里,随着WEEV在北美作为人类病原体的威胁降低,其分离株虽仍能识别禽类受体,但失去了结合哺乳动物受体的能力。

- 为解释受体依赖性的转变并评估WEEV再次出现的风险,我们测定了WEEV与人类PCDH10、禽类PCDH10以及人类极低密度脂蛋白受体(VLDLR)结合的冷冻电镜结构。研究发现,一到三个E2糖蛋白的替换就足以使非致病性毒株重新获得结合哺乳动物受体的能力。

- 可溶性VLDLR片段可保护小鼠免受高毒力祖先WEEV毒株的致命攻击。鉴于WEEV在沉寂数十年后最近在南美洲再次出现,我们的研究结果对疫情防控具有重要意义。

(~ ̄▽ ̄)~ 肠道微生物定植的保守遗传基础

Conserved genetic basis for microbial colonization of the gut – Cell – 2025

美国哥伦比亚大学生物科学系

- 尽管肠道微生物至关重要,但肠道微生物定植的遗传基础在很大程度上仍未得到探索。在此,通过在生命之树尺度上应用跨物种基因型 – 栖息地关联分析,我们识别出了与肠道定植相关的保守微生物基因模块。

- 在数千个物种中,我们发现了79个分类学上多样的假定定植因子,这些因子组成了操纵子和非操纵子模块。其中包括先前已被表征的定植途径,如自诱导物 – 2生物合成,以及新发现的过程,包括tRNA修饰和翻译。

- 体内验证表明,YigZ(IMPACT家族)和tRNA羟基化蛋白 – P(TrhP)是大肠杆菌定植所必需的。单独过表达YigZ就足以使定植能力较弱的MG1655大肠杆菌的定植能力提高100倍以上。此外,YigZ的自然等位基因变异会影响菌株间的定植效率。

- 我们的研究结果凸显了大规模比较基因组学在揭示微生物适应性遗传基础方面的强大作用。这些广泛保守的定植因子对于理解胃肠道生态失调和开发治疗方法可能至关重要。

转录因子网络对血细胞表型遗传性的富集不成比例

- 多数与表型或疾病相关的遗传变异位于基因组非编码区,其对基因表达调控至关重要,但多数情况下作用机制不明。

- 研究者开发了“Perturb-multiome”技术,利用CRISPR破坏关键调控蛋白,同时分析单个造血细胞中DNA可及性和基因活性变化。

- 研究检测了造血分化过程中,全基因组范围内转录因子(TFs)、可及区域与基因表达间的联系。发现红系分化中TF敏感的可及染色质区域内的变异,虽仅占基因组不到0.3%,但血细胞表型遗传性富集约100倍,远高于其他可及染色质区域。

- 该方法通过连接基因调控网络中的关键顺式调控元件及其靶基因,有助于从机制上大规模理解表型相关遗传变异。

外胚层条形码揭示神经和耳蜗的分区

Ectoderm barcoding reveals neural and cochlear compartmentalization – SCIENCE – 2025

- 感觉器官在动物与环境的互动中发挥重要作用。本研究运用子宫内研究方法,对小鼠中它们的谱系展开调查。

- 研究证明,胚胎第7.5天的纳米注射能够靶向包括未来神经系统、基板和神经嵴在内的外胚层,从而实现对未来神经系统和内耳的高效操作。

- 通过使用可遗传的DNA条形码和高通量下一代单细胞谱系追踪技术,研究人员阐明了趋同分化途径,并确定了不同的神经系统、神经嵴和耳基板来源的谱系。

- 克隆分析确定了早期神经和耳蜗的分区,将分化的细胞类型与其祖细胞或细胞姐妹联系起来。这为神经科学和发育生物学提供了基础见解。

通过协同转座反应进行蛋白质编辑

Protein editing using a coordinated transposition reaction – SCIENCE – 2025

- 目前存在许多天然和人工设计的酶系统用于切割和重组DNA及RNA。但蛋白质在生成并折叠后,除少数情况外,通常难以进行此类操作。

- 研究人员开发了一种蛋白质化学转座系统,可利用外源提供的多肽完全替换目标蛋白的内部片段。该系统中,两种剪接反应的动力学匹配是实现高效转座的关键。

- 此系统在体外对折叠的蛋白质有效,并且研究人员还在活细胞中证明了其反应可行性。该“蛋白质转座”反应已应用于多个体系,包括折叠的蛋白质复合物,能高效引入多种非编码元件。

- 通过在天然蛋白质折叠条件下进行分子层面的“剪切和粘贴”操作,该方法显著拓展了蛋白质半合成的应用范围。

脑膜调节性T细胞抑制雌性小鼠的伤害感受

Meningeal regulatory T cells inhibit nociception in female mice – SCIENCE – 2025

- T细胞在疼痛放大中起调控作用,但其控制疼痛处理的机制尚不明确。研究发现,调节性T细胞(Treg细胞)可通过不依赖于调节免疫激活和组织修复能力的机制抑制伤害感受。

- 对小鼠脑膜Treg细胞(mTreg细胞)进行位点特异性耗竭或扩增,可导致雌性特异性且依赖性激素的机械敏感性调节。具体而言,mTreg细胞产生内源性阿片肽脑啡肽,通过MrgprD+感觉神经元表达的δ阿片受体发挥抗伤害感受作用。

- 尽管脑啡肽抑制伤害感受处理,但对Treg细胞介导的免疫抑制并非必需。

- 该研究揭示了一种抑制伤害感受的性别二态性免疫回路,确立了Treg细胞作为疼痛稳态的哨兵地位。

疫苗增强的竞争使肠道中细菌菌株的合理替换成为可能

- 肠道中有重要的微生物群落,治疗时需加以保护以维持体内平衡,但也可对其进行调控,以有效排除病原体。全细胞灭活口服疫苗安全且能激发高亲和力免疫球蛋白A反应,但仅靠其自身可能无法消除感染。Lentsch等人意识到,相较于占据相同代谢生态位的良性细菌,这种宿主反应使特定细菌病原体处于竞争劣势。

- 对小鼠进行口服疫苗接种后,研究人员发现,作为益生菌补充剂的良性生态位竞争者,能够持续且永久地生长并取代或排除致病性变体,且不会引发炎症。

- 对于多种肠道致病菌和机会致病菌,肠道腔定植发生在侵入性感染之前。我们的研究表明,口服疫苗与工程改造或筛选出的生态位竞争菌株相结合,可在小鼠肠道腔内实现病原体排除和菌株替换。

- 该方法既可用于预防非伤寒沙门氏菌的入侵,也可用于治疗以取代已定植的大肠杆菌。完整的适应性免疫和代谢生态位竞争,对于高效的疫苗增强竞争都是必要的。我们的研究结果表明,粘膜抗体通过影响竞争结果,已进化为在肠道微生物生态环境中发挥作用。这对于消除致病性和抗生素抗性细菌库,以及合理的微生物群工程具有广泛意义。

经GLP-1介导的肠-关节轴治疗骨关节炎以肠道FXR信号为靶点

中国中南大学湘雅医院骨科

- 骨关节炎是常见的关节退行性疾病,通常被认为是“磨损”所致,目前主要针对症状治疗。此前虽有研究表明肠道微生物群衍生的代谢物在系统性免疫和代谢紊乱中的作用,但对其在关节疾病这类局部效应疾病中的作用研究较少。骨关节炎全球患者超5.95亿,其潜在机制未完全明确,且无改善病情的药物,明确其发病机制并开发基于机制的治疗方法是临床亟待解决的问题。此前研究发现肠道微生物群失调和部分微生物代谢物与骨关节炎有关,但功能性肠-关节轴是否存在尚未明确。

- 胆汁酸是一类重要且丰富的微生物代谢物,可通过法尼醇X受体(FXR)等受体发挥信号分子作用。L细胞中FXR抑制可刺激胰高血糖素样肽1(GLP-1)产生和分泌,且GLP-1受体(GLP-1R)激动剂在骨关节炎中有抗软骨降解作用,提示GLP-1可能是连接肠道和关节的潜在介质,也表明可能存在功能性且可靶向的肠-关节轴。鉴于胆汁酸受体是有前景的靶点且有美国食品药品监督管理局(FDA)批准的药物,明确胆汁酸代谢和信号传导及其与骨关节炎的相关性可能带来新的转化医学机会。

- 通过对共1868人的两个独立队列进行靶向代谢组学分析,发现骨关节炎患者胆汁酸代谢改变,甘氨熊去氧胆酸(GUDCA)水平较对照组降低,且GUDCA降低与骨关节炎严重程度指标相关。补充GUDCA可减轻小鼠骨关节炎进展,主要通过抑制FXR。敲除肠道干细胞中的Fxr可通过增强干细胞增殖增加GLP-1阳性L细胞数量,导致血清GLP-1水平升高。关节中存在GLP-1R阳性细胞而非GLP-1阳性细胞。关节腔内注射GLP-1R拮抗剂exendin 9 – 39酰胺可消除GUDCA对骨关节炎的治疗作用,表明L细胞来源的GLP-1进入关节改善骨关节炎进展。此外,关节腔内注射FDA批准的GLP-1R激动剂利拉鲁肽可减轻小鼠软骨降解。

- 对981人粪便样本的宏基因组测序显示,骨关节炎患者肠道微生物群失调,Bolteae梭菌相对丰度较低,且该菌与GUDCA在同一队列中呈最强正相关。在小鼠中,定殖Bolteae梭菌可增加熊去氧胆酸(UDCA,GUDCA的前体)水平并减轻骨关节炎进展。值得注意的是,补充UDCA(FDA批准药物)可通过该肠-关节轴减轻小鼠骨关节炎进展,且在5972人的队列中,使用UDCA与骨关节炎相关关节置换的临床相关终点风险降低有关。

- 研究阐明了肠道微生物代谢物影响骨关节炎进展的途径,揭示了功能性且可靶向的肠-关节轴的存在。调节肠道微生物群 – GUDCA – 肠道FXR – GLP – 1 – 关节通路可能是治疗骨关节炎的潜在策略。由于FXR是已知的可成药靶点,这些发现为开发骨关节炎改善病情药物奠定了基础。

质子感应TRIM25对外源RNA的监测

Exogenous RNA surveillance by proton-sensing TRIM25 – SCIENCE – 2025

- 信使核糖核酸(mRNA)已成为一种变革性治疗工具,但其细胞调控机制仍不明晰。研究人员进行全基因组CRISPR-Cas9敲除筛选,以系统识别细胞调控因子。HCT116细胞转导单向导RNA文库后,转染编码增强型绿色荧光蛋白的mRNA,并使用稳定表达增强型绿色荧光蛋白的细胞系进行反筛。通过荧光激活细胞分选分离出荧光最低和最高的细胞,对富集的单向导RNA测序以识别正负调控因子。

- 从筛选中发现,正向调控因子包括参与硫酸乙酰肝素蛋白聚糖合成、囊泡运输及液泡ATP酶亚基的基因,干扰硫酸乙酰肝素蛋白聚糖会减少mRNA内化,而液泡ATP酶缺失或抑制会阻断脂质纳米颗粒包裹mRNA的内体逃逸。

- 筛选还确定E3泛素/ISG15连接酶TRIM25是关键的胞质抑制因子,敲除或敲低TRIM25会增加脂质纳米颗粒包裹mRNA的基因表达。TRIM25通过诱导RNA周转发挥作用,不影响翻译或去腺苷酸化,可下调环状RNA和线性RNA。N1-甲基假尿苷修饰可减少TRIM25与RNA结合及泛素化活性,助RNA逃避其抑制作用。TRIM25对RNA序列、帽结构或聚A尾长度无特异性,专以酸化内体递送的外源RNA为靶点,在弱酸性pH下RNA结合亲和力也会增加。

- 该研究阐明了调控脂质纳米颗粒包裹mRNA递送和稳定性的细胞机制,全面绘制的细胞通路为RNA免疫和治疗提供了见解。TRIM25可被酸化内体释放的质子局部激活,从而选择性识别非自身RNA,是一种质子感应防御蛋白,质子在此过程中起信号作用。

非线性声片显微镜:在毛细血管和细胞尺度对不透明器官成像

- 生物学领域的新发现常依赖新的可视化方法。光片显微镜利用基因编码荧光报告基因来观察生物体内动态细胞过程,但光学显微镜对细胞有光毒性,且只能研究薄透明样本。高频超声物理特性适合体内细胞成像,近期基因编码气单囊(GVs)的引入为体内细胞功能研究带来新机遇,因此需要快速高分辨率的体积超声成像方法。

- 研究引入非线性声片显微镜(NSSM)概念,该方法能检测薄活组织切片中的基因编码GVs和合成脂质壳微泡(MBs)。其原理是沿无衍射超声束主瓣调制声压,使GVs和MBs的非线性散射局限于薄组织切片,利用它们对声压的非线性响应与周围组织的线性响应相区分。研究基于行列寻址(RCA)阵列开发成像方法以扩大NSSM体积视野,当前成像视野约1 cm³。

- 研究评估了NSSM的检测能力。成功在三维空间检测到大肠杆菌中组成型表达的非线性散射GVs;对基因标记肿瘤进行纵向NSSM,揭示GV表达的三维模式,可追踪肿瘤生长并量化肿瘤和坏死核心体积;展示NSSM能检测作为血管报告基因的合成脂质壳MBs,以千赫兹帧率在任意选定平面获取大鼠脑血管非线性多普勒图像;NSSM与超声定位显微镜结合,可绘制流速低于3 mm/s的脑血流,揭示100-μm厚组织切片中大鼠脑内毛细血管。

- NSSM能将基因编码GVs和合成脂质壳MBs的非线性散射限制在波长薄的不透明组织切片。该方法可兼顾速度或覆盖范围,二维15 MHz超声频率下,理论帧率达25.6 kHz,深度1 cm;三维下,理论体积率233 Hz,可获取8.8×8.8×10 mm³组织体积。要充分发挥NSSM作用,需开发更亮的声学报告基因和更快的生物传感器,进一步提高其灵敏度以实现单细胞检测,若成功将为生物过程动态成像研究带来机遇。

(~ ̄▽ ̄)~ 人类高阶丘脑核通过丘脑-额叶环路控制意识感知

- 探索人类意识的神经基础是现代科学中最具挑战性的任务之一。意识至少有两种模式:意识状态(清醒、睡眠、昏迷等)和意识内容(特定的意识体验)。已知人类高阶丘脑核活动与意识状态密切相关,但尚不清楚这些丘脑核及丘脑 – 皮质相互作用如何直接促成人类意识感知的瞬时过程。多数研究聚焦于大脑皮层,对包括高阶丘脑核在内的皮层下结构的功能研究较少。近期有假设称高阶丘脑核在意识感知中起调节皮层活动的门控作用,但缺乏直接实证证据。由于丘脑核功能异质性大,需明确不同丘脑核在意识感知中的作用。然而,因技术限制,精确捕捉人类丘脑核及丘脑 – 皮质环路的神经活动颇具难度,同时记录人类丘脑核和丘脑 – 皮质环路的颅内活动为阐明意识感知过程中丘脑 – 皮质环路的动态过程提供了契机。

- 本研究在患者执行视觉意识任务时,同步记录多个丘脑核和前额叶皮层(PFC)的立体脑电图(sEEG)数据。该任务中,有意识和无意识条件下匹配的眼跳反应最大程度减少了报告相关活动与意识相关活动的混淆。与腹侧核和PFC相比,板内核和内侧核呈现出更早更强的意识相关活动,包括事件相关电位(ERP)和事件相关谱扰动(ERSP)。意识感知出现时,瞬时丘脑 – 额叶神经同步和跨频耦合均由板内核和内侧核活动的θ相位(2 – 8Hz)驱动。意识感知时,这两个丘脑核与外侧PFC(LPFC)之间的耦合强于它们与其他PFC亚区的耦合。对板内核、内侧核和LPFC中刺激诱发活动的进一步解码分析表明,解码意识感知(有意识与无意识)时的准确率高于解码其他任务相关事件(如刺激对比度、规则线索、眼跳方向和眼跳反应时间)。

- 研究提供了人类大脑的直接sEEG证据,支持板内核和内侧核在意识感知快速过程中的门控作用。具体而言,意识感知出现时,板内核和内侧核比腹侧核发挥更重要的作用。LPFC与板内核和内侧核之间源于板内核和内侧核的相互作用,可能在意识感知中起关键作用。此外,丘脑 – 额叶环路中的刺激诱发活动主要编码意识相关信息,而非其他任务相关事件。这些结果支持了板内核和内侧丘脑核在意识感知出现时调节PFC活动的门控作用这一论点。

细菌进化与氧气适应的地质时间表

A geological timescale for bacterial evolution and oxygen adaptation – SCIENCE – 2025

- 微生物生命在生物圈中占据主导地位,但由于化石记录不完整,早期微生物进化的时间尺度难以确定,尤其是缺乏最大年龄校准。不过,地球化学记录留下了微生物代谢的印记,为研究提供了补充信息。本研究利用大气氧化与有氧代谢进化传播之间的时间联系,对细菌领域的系统发育进行校准。

- 为确定细菌进化树的时间,研究将大氧化事件(GOE)与需氧谱系的年龄联系起来,引入多个新的最大年龄校准。采用贝叶斯方法,结合系统发育调和与机器学习,将从厌氧到需氧生活方式的转变映射到细菌进化树上,从祖先基因库推断需氧和厌氧表型。

- 在1007种细菌的物种树上,研究确定了84次从厌氧到需氧的转变。多数转变发生在GOE之后,由呼吸和耐氧基因的水平转移驱动。但至少有三次转变发生在GOE之前,表明有氧呼吸在大气广泛氧化之前就已进化,可能促进了蓝藻中氧光合作用的进化。分子钟分析估计,最后一个细菌共同祖先生活在冥古宙或最早的太古宙,细菌门起源于太古宙和元古宙,大多数细菌家族与陆地植物和动物门一样古老。

- 最早的好氧细菌出现在太古宙,比GOE早9亿年。GOE之后,好氧谱系的多样化速度比厌氧谱系更快,凸显大气氧化对细菌进化的影响。该研究方法为将微生物特征与地球地球化学历史联系起来提供了框架,为在地球历史背景下探索其他表型的进化提供了途径。

工程化声基因EchoBack-CAR T细胞

Engineering sonogenetic EchoBack-CAR T cells – Cell – 2025

美国南加州大学阿尔弗雷德·E·曼生物医学工程系

- CAR-T细胞免疫治疗在针对实体瘤时面临诸多挑战,包括靶向外的毒性、细胞衰竭及T细胞持久性受限。本文通过筛选超灵敏热休克启动子并与CAR信号的正反馈回路结合,工程化了声基因EchoBack-CAR-T细胞,使通过聚焦超声波(FUS)刺激可实现持久的CAR表达。

- 针对二唾液酸性神经节苷脂GD2的EchoBack-hGD2CAR T细胞在三维胶质母细胞瘤(GBM)模型中表现出强大的细胞毒性和持久性。在小鼠实验中,EchoBack-hGD2CAR T细胞有效抑制GBM生长,未见靶向外的毒性,并且性能优于其构成型对照。

- 通过单细胞RNA测序发现,与标准CAR T细胞相比,EchoBack-CAR T细胞的细胞毒性增强,衰竭现象减少。这种EchoBack设计进一步适用于靶向前列腺特异性膜抗原(EchoBack-PSMACAR),用于前列腺癌的治疗,显示出持久的肿瘤抑制效果且靶向外毒性极小。

- 因此,声基因EchoBack-CAR T细胞是一种多功能、高效且安全的实体瘤治疗策略,具有广阔的临床应用潜力。

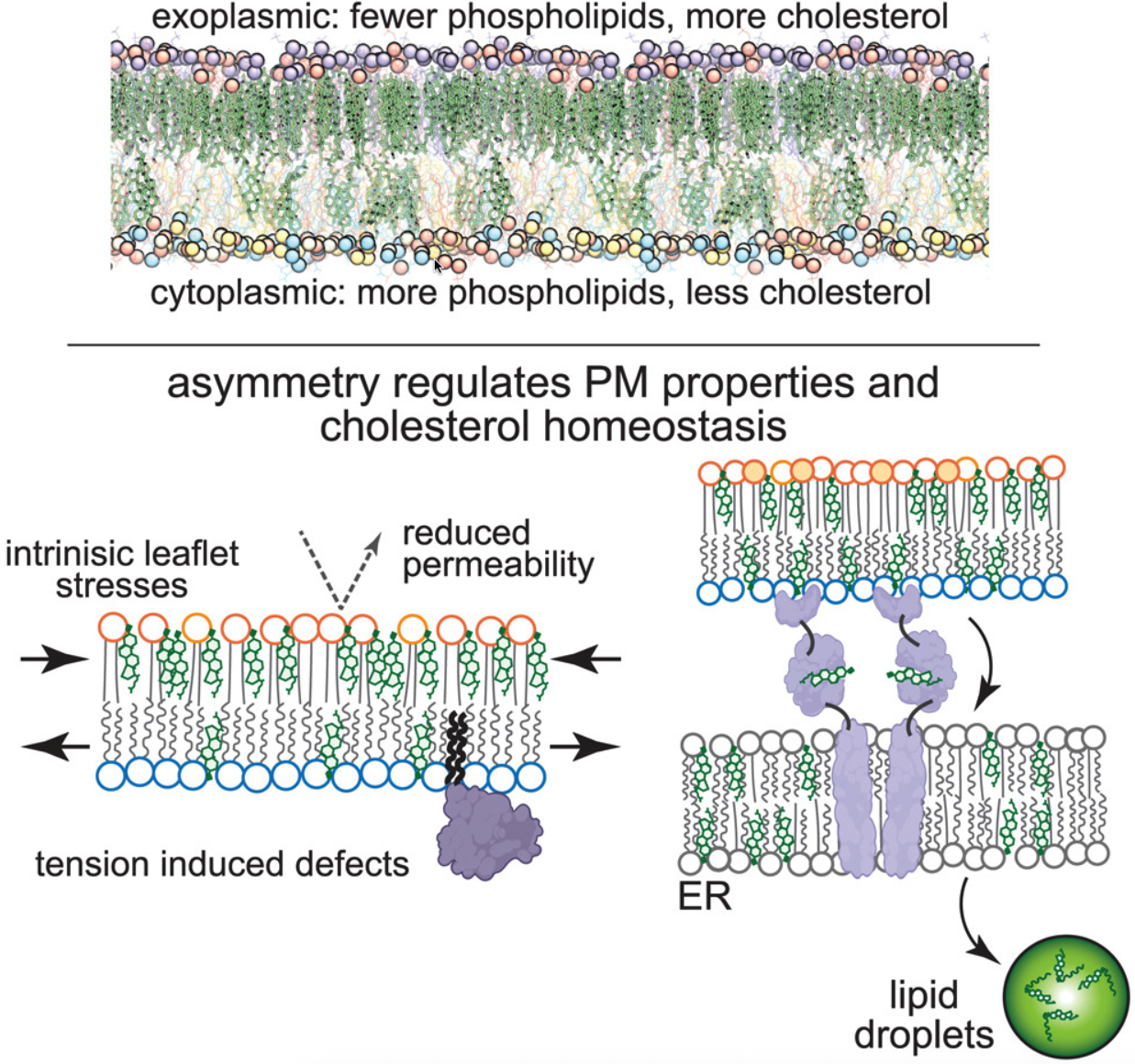

膜胆固醇的不对称性维持磷脂不平衡

Cell membranes sustain phospholipid imbalance via cholesterol asymmetry – Cell – 2025

- 膜作为分子接口,负责对细胞进行隔离,从而控制养分与信息的流动。膜的这些功能依赖于多样的脂质种类,而这些脂质在双层膜的两个叶片之间几乎总是呈现不对称的分布。大多数生物膜结构和功能的模型假设这两个叶片中磷脂的丰度是相似的。

- 然而,本研究显示,这一假设普遍不成立,并探讨了在哺乳动物质膜中脂质丰度不平衡的后果。通过脂质组学,我们发现人类红血球膜的细胞质叶片相较于外侧叶片具有超过50%的磷脂过量。这一不平衡的产生依赖于胆固醇在膜叶片之间的不对称分布,胆固醇的这一特性调节了细胞内胆固醇的稳态。

- 这种特征赋予质膜独特的功能特性,包括低的膜通透性及细胞质叶片的静息张力,这些特性进一步调节了蛋白质的定位与功能。

- 本研究的结果对于理解膜结构与功能之间的关系具有重要意义,并可能推动对膜生物学的深入探索。

化学雷达使细菌能够检测并杀死捕食者

A chemical radar allows bacteria to detect and kill predators – Cell – 2025

德国莱布尼茨天然产物研究与感染生物学研究所

- 单细胞变形虫的捕食对细菌施加了强大的进化选择压力,促使细菌发展出有效的捕食者防御策略。但关于细菌与捕食者之间分子相互作用的了解仍然较少,特别是细菌如何感知并杀死其微生物捕食者。本研究揭示了普遍存在的细菌谱系——伪单胞菌(Pseudomonas syringae)如何感知并杀死社会变形虫(Polysphondylium pallidum)。

- 通过比较基因组学、分子生物学和化学分析,我们确定了一个化学雷达系统,该系统依赖于P. syringae分泌的脂肽syringafactin,该脂肽被变形虫去酰化后形成的新肽通过细菌传感蛋白化学雷达调节因子(CraR)被感知,从而激活将捕食者衍生信号转化为杀虫剂pyrofactin的基因。

- 此系统在P. syringae中广泛存在,使细菌能够在变形虫存在的情况下感染拟南芥(A. thaliana)。

- 我们的研究推动了微生物感知机制的理解,并为天然产物的发现开辟了新的途径。

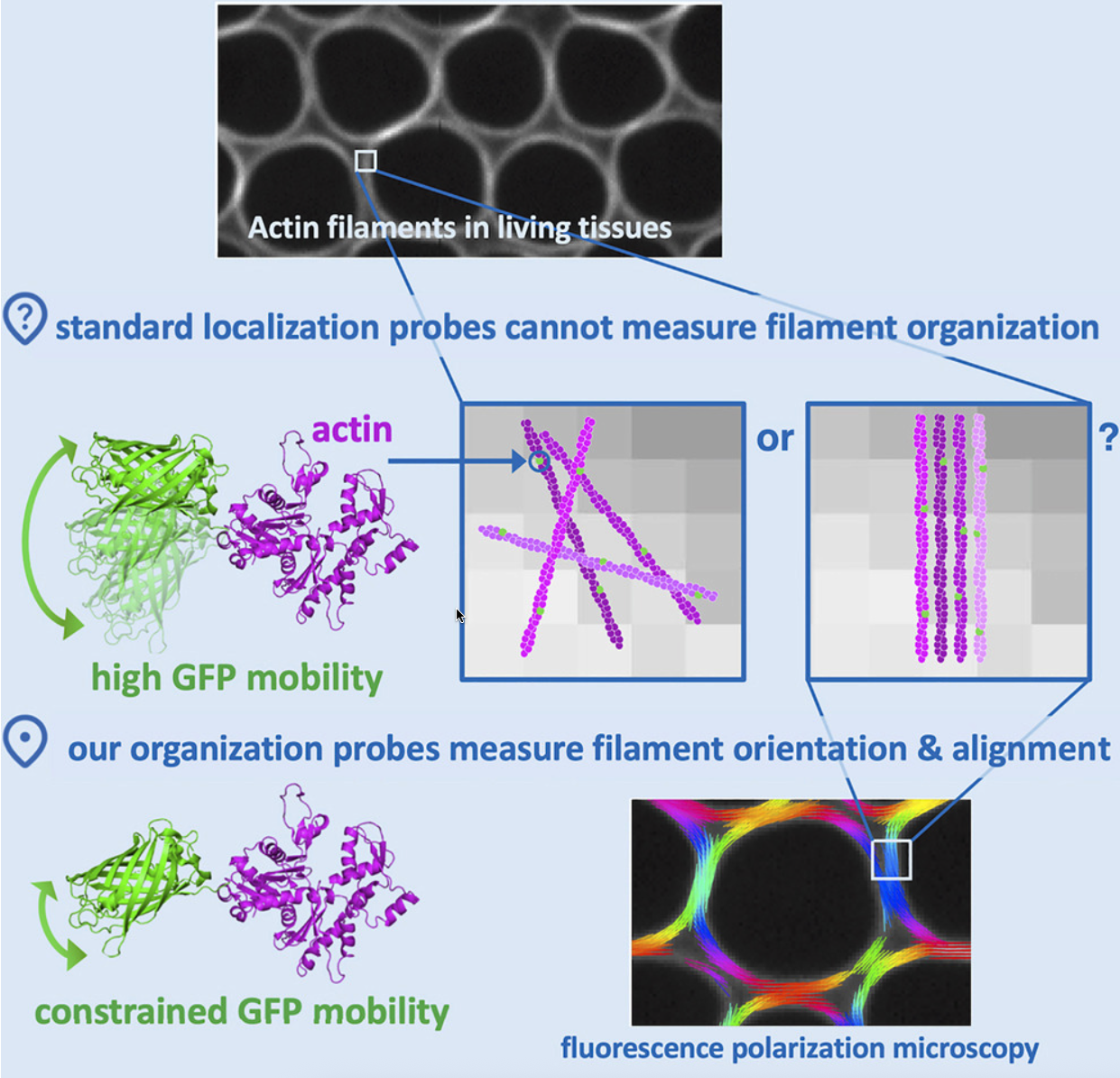

活细胞和组织中肌动蛋白丝构象的遗传编码报告基因

法国国家科学研究中心、菲涅尔研究所

- 肌动蛋白是真核生物中维持细胞形状和完整性的重要细胞骨架蛋白,参与肌肉收缩、细胞分裂和组织形态发生等生物功能。而肌动蛋白丝以精确的结构排列来实现这些多样化的功能。尽管在描述肌动蛋白细胞骨架的蛋白组方面取得了显著进展,但对于肌动蛋白丝的动态组织状态的理解受限于现有的工具。

- 本研究利用荧光偏振显微镜,借助极化光激发对附着在肌动蛋白丝上的荧光染料取向的敏感性,来测量肌动蛋白丝的组织状态。我们通过将五种广泛使用的肌动蛋白定位报告基因与运动受限的荧光蛋白融合,成功开发了基于绿色和红色荧光蛋白的遗传编码报告基因,用于对活细胞和组织中肌动蛋白丝组织状态的非侵入性、定量测量。

- 这些新型报告基因使我们能够定量分析细胞内肌动蛋白的动态变化,克服了以往工具在准确测量肌动蛋白丝组织结构上的局限,提供了更为深入的细胞骨架研究视角。

- 结果表明,这种创新的荧光偏振显微测量方法为研究肌动蛋白的动态行为提供了有力工具,为深入理解其在生物学中的功能提供了新可能性。

全异构体HECT E3连接酶抑制的治疗潜力

Therapeutic potential of allosteric HECT E3 ligase inhibition – Cell – 2025

- 这项研究聚焦于靶向泛素E3连接酶,在治疗上具有吸引力,但由于缺乏活性位点口袋,传统的计算方法在识别抑制剂时面临挑战。

- 通过大规模的无偏生化筛选,我们发现了一些能够结合在同源于E6结合蛋白C末端结构域(HECT)E3连接酶SMAD泛素调节因子1(SMURF1)上一个隐秘腔体的抑制剂。结构和生化分析以及工程逃逸突变体的研究表明,这些抑制剂通过延伸一个α螺旋覆盖在一个保守的甘氨酸铰链上,从而限制了一个重要的催化运动。

- 研究发现,在肺动脉高压(PAH)中,SMURF1水平升高,这种疾病是由于骨形态发生蛋白受体-2(BMPR2)的突变引起的。实验中,我们表明,抑制SMURF1可以阻止BMPR2的泛素化,规范骨形态发生蛋白(BMP)信号通路,恢复肺血管细胞的稳态,并逆转已建立的实验性PAH病理。

- 基于深厚的机制理解,我们利用计算机辅助筛选的方法识别了原型HECT E6AP的抑制剂,并在体外确认了依赖于甘氨酸铰链的全异构体活性。抑制HECTs及其他甘氨酸铰链蛋白开启了一个新的可药物靶点空间。

优化干细胞输注时机以预防急性移植物抗宿主病

国家免疫反应和免疫治疗重点实验室

- 同种异体造血干细胞移植(allo-HSCT)是治疗多种恶性和非恶性血液疾病的重要手段,但其成功常被急性移植物抗宿主病(aGVHD)这一危及生命的并发症所掩盖。我们的研究表明,干细胞输注的昼夜节律时机对aGVHD的发展起着关键作用。

- 在患者和小鼠模型中,我们发现早期输注的患者aGVHD发生率和严重程度显著较低,生存率得到改善。同时,我们观察到细胞因子水平存在昼夜变异,尤其是IL-1α,这一因子在移植后调控供体T细胞的反应。

- 患者体内的IL-1α水平与aGVHD的发展密切相关。进一步的前临床研究结果显示,使用IL-1α中和抗体明显减轻了aGVHD,并提高了生存率。

- 本研究建议,安排干细胞在早晨输注可能是一种简单而有效的干预措施,有助于预防aGVHD的发生。

RAD52双环结构重塑复制叉限制复制叉逆转

The RAD52 double-ring remodels replication forks restricting fork reversal – Nature – 2025

- 人类RAD52是一种多功能DNA修复蛋白,参与多种支持基因组稳定性的细胞事件,包括保护停滞的DNA复制叉免受过度降解。作为一种看门蛋白,RAD52在复制压力期间结合并稳定停滞的复制叉,保护它们免受SMARCAL1马达蛋白的逆转。然而,RAD52介导的复制叉保护的结构和分子机制仍然难以捉摸。

- 在这项研究中,我们利用P1核酸酶敏感性、生物化学和单分子分析,揭示了RAD52通过其链交换活性动态地重塑复制叉。单链DNA结合蛋白RPA在复制叉上的存在调节了链交换的动力学,但并不阻碍反应的最终结果。

- 质谱光度法和单颗粒冷冻电子显微镜显示,复制叉促进了一种独特的核蛋白结构,包含两个十一聚体RAD52环的头对头排列,并具有延伸的正电荷表面,可容纳复制叉的所有三个臂。

- 我们认为,这种表面的形成和连续性对于链交换反应以及与SMARCAL1的竞争至关重要。

向日葵有性生殖中的单倍体兼性孤雌生殖

Haploid facultative parthenogenesis in sunflower sexual reproduction – Nature – 2025

- 植物的有性繁殖依赖于双受精作用,产生胚胎和胚乳;胚乳支持胚胎发育和种子萌发。在向日葵(Helianthus annuus)中,为了通过抑制花粉磷脂酶活性生成单倍体胚胎,我们意外地发现去雄的向日葵可以自发地孤雌生殖产生单倍体种子。

- 对遗传、化学和环境因素的探索表明,特定的基因型背景实现了高水平的孤雌生殖,而全光谱高强度光照补充促进了孤雌生殖,使每个花盘产生数百个单倍体种子。

- 双单倍体植株的诱导可以显著提高植物育种效率;然而,尽管在许多作物中成功实现了单倍体诱导,但很少有报道的系统具有商业规模。

- 在此,我们报告了化学去雄和基因组加倍的有效方法,以生产可育植株,并实现可扩展的向日葵双单倍体系统。

临床相关的血栓炎症-芯片模型实现的血栓溶解

Clinically relevant clot resolution via a thromboinflammation-on-a-chip – Nature – 2025

美国佐治亚州亚特兰大佐治亚理工学院和埃默里大学库尔特生物医学工程系

- 血栓炎症发生在多种疾病中,导致危及生命的小血管闭塞,并最终引起终末器官功能衰竭{1,2,3,4}。由于微血管尺度微小以及该过程持续时间长(数周至数月),微血管血栓炎症如何消退仍然知之甚少。

- 本研究介绍了一种基于水凝胶的血栓炎症-芯片模型,该模型具有长期培养能力,可以模拟微血管血栓炎症并在临床和生理相关的 timescales(长达数月)内监测血栓溶解过程。利用该系统,我们绘制了微血管血栓炎症中血栓溶解的不同时间阶段。

- 结合多重RNA荧光原位杂交和我们的血栓炎症-芯片模型,我们观察到炎症将内皮细胞的纤溶平衡转变为有利于血栓形成,并确定中性粒细胞弹性蛋白酶是一把双刃剑,它既能诱导血栓溶解,又能造成组织损伤。

- 随后,我们研究了潜在治疗剂的机制,这些治疗剂可以预防微血管血栓形成或加速血栓溶解。具体而言,我们观察到,在血栓炎症中, (1) 在 3 小时内早期施用组织型纤溶酶原激活剂可以直接改善内皮屏障功能;(2) 预防性地使用地纤苷和依诺肝素通过内皮细胞介导的机制抑制微血管血栓炎症;(3) 将依诺肝素与 crizanlizumab 联合使用可减少微血管闭塞,并在镰状细胞病中保护内皮功能。这些数据为研究血栓炎症性血栓溶解的潜在机制和进行相关药物发现引入了一个范例。

双歧杆菌支持婴儿疫苗的最佳反应

Bifidobacteria support optimal infant vaccine responses – Nature – 2025

- 越来越多的证据表明,抗生素暴露可能导致疫苗反应受损;然而,这种关联的潜在机制仍然知之甚少。本研究前瞻性地追踪了191名健康的、阴道分娩的足月婴儿从出生到15个月的情况,使用系统疫苗学方法评估抗生素暴露对疫苗免疫反应的影响。

- 直接的新生儿期抗生素暴露,而非产程中抗生素暴露,与7个月大时13价肺炎球菌结合疫苗中的多种多糖以及联合六联疫苗Infanrix Hexa中的b型流感嗜血杆菌多聚核糖基核糖醇磷酸和白喉类毒素抗原的抗体滴度显著降低有关。

- 来自新生儿期抗生素暴露婴儿的血液在疫苗接种前具有炎症性转录特征;此外,粪便宏基因组学显示,这些婴儿在疫苗接种时双歧杆菌属物种的丰度降低,这与6个月后疫苗抗体滴度降低相关。

- 在临床前模型中,对13价肺炎球菌结合疫苗的反应强烈依赖于完整的微生物群,但可以通过施用由双歧杆菌属物种组成的菌群或新生儿病房已广泛使用的益生菌在无菌小鼠中恢复。我们的数据表明,靶向微生物群的干预措施可以减轻生命早期抗生素对疫苗免疫原性的不利影响。

通过世界模型掌握多样化的控制任务

Mastering diverse control tasks through world models – Nature – 2025

- 人工智能领域的一个核心挑战是开发一种通用算法,能够学习并解决各个应用领域的任务。 尽管当前的强化学习算法可以应用于与其开发目的相似的任务,但将它们配置到新的应用领域需要大量的人工专业知识和实验。本文介绍了第三代Dreamer,这是一种通用算法,在超过150个不同的任务中,以单一配置优于专门的方法。Dreamer通过学习环境模型,并通过想象未来场景来改进其行为。

- 基于归一化、平衡和转换的鲁棒性技术使得跨域的稳定学习成为可能。Dreamer算法学习环境模型并通过构想未来情景来改进其行为。

- 据我们所知,Dreamer是第一个在没有任何人类数据或课程的情况下,从零开始在Minecraft中收集钻石的算法。这一成就被认为是人工智能领域的一项重大挑战,需要在开放世界中从像素和稀疏奖励中探索有远见的策略。

- 我们的工作使得在无需大量实验的情况下解决具有挑战性的控制问题成为可能,从而使强化学习得到广泛应用。

带状疱疹疫苗对痴呆症影响的自然实验

A natural experiment on the effect of herpes zoster vaccination on dementia – Nature – 2025

这个人群的选择还是很巧妙的。样本量是多少?

- 嗜神经性疱疹病毒可能与痴呆症的发生发展有关,疫苗接种可能具有重要的非靶向免疫效应。本研究旨在确定带状疱疹活减毒疫苗接种对痴呆症诊断发生的影响,并为因果关系而非相关性证据提供支持。

- 研究利用了威尔士地区带状疱疹疫苗接种资格基于个人出生日期的自然实验。1933年9月2日之前出生的人没有资格接种疫苗且终身不具备资格,而1933年9月2日或之后出生的人则有至少1年的资格接种疫苗。研究使用大规模电子健康记录数据,发现疫苗接种率在仅年长一周而没有资格接种疫苗的患者中为0.01%,而在仅年轻一周而有资格接种疫苗的患者中则高达47.2%。

- 在排除了出生日期临近人群系统性差异的可能性后,研究采用回归不连续性设计,结果表明,接种带状疱疹疫苗在7年的随访期内将新发痴呆症诊断的概率降低了3.5个百分点(95% CI=0.6–7.1,P=0.019),相当于相对风险降低了20.0%(95% CI=6.5–33.4)。女性的保护效果强于男性。

- 研究在不同的人群(英格兰和威尔士的合并人口)中,使用不同类型的数据(死亡证明)以及与痴呆症密切相关的结局指标(以痴呆症为主要死因的死亡)成功地证实了这些发现,进一步支持了带状疱疹疫苗接种在预防或延缓痴呆症方面的作用,且这种效应较以往的关联性证据更不易受到混杂因素和偏倚的影响。

肿瘤免疫类

新辅助toripalimab联合nimotuzumab与Taxol基础化疗治疗局部晚期阴茎鳞状细胞癌

- 对于局部晚期阴茎鳞状细胞癌(La-PSCC),常规的新辅助化疗方案仅显示出中等的反应率和生存益处。本研究为一项单臂II期试验(NCT04475016),旨在评估四个周期的toripalimab(抗PD-1抗体)、nimotuzumab(抗EGFR抗体)和Taxol基础化疗(TNT)的新辅助方案,随后进行巩固手术。

- 研究的主要终点为病理完全缓解率(pCR)。在29名参与者中,24名(82.8%)接受了巩固手术,其中14名(48.3%,95%置信区间[CI],29.4-67.5%)实现了pCR。总体反应率(ORR)为82.8%(95% CI,64.2-94.2)。

- 中位随访时长为39.97个月,研究显示两年整体生存率(OS)和无进展生存率(PFS)分别为72.4%和65.5%。在患者中,有12名(41.4%)出现了3-4级与治疗相关的不良事件(TRAEs),但未记录到治疗相关死亡案例。生物标志物分析也发现PD-L1表达、TP53突变状态及CD8+ T细胞密度可能是潜在的预测标志物。

- 因此,neoadjuvant TNT显示出良好的抗肿瘤活性和可接受的毒性,为局部晚期阴茎鳞状细胞癌的治疗提供了新的研究方向。

放疗促进铜依赖性细胞死亡并与铜死亡诱导剂协同作用以克服肿瘤放射抗性

- 铜依赖性细胞死亡(cuproptosis)是一种新近发现的细胞死亡形式。此研究揭示,放射治疗(RT)能够在不依赖凋亡和铁死亡的情况下诱导癌细胞发生cuproptosis,并在患者肿瘤中耗竭脂肪酸化蛋白和铁-硫(Fe-S)簇蛋白,后者是cuproptosis的特征。

- 机制研究表明,放疗通过上调铜转运蛋白1(CTR1)和耗竭线粒体谷胱甘肽(一种铜螯合剂)来提高线粒体中的铜离子水平,从而诱发cuproptosis。综合分析电阻性食管癌细胞的RNA测序及患者食管肿瘤的单细胞RNA测序,发现放射抗性与BTB和CNC同源基因1(BACH1)的下调相关联,此下调导致铜螯合金属硫蛋白(MT)1E/X的表达去抑制,进而减轻cuproptosis并促进放射抗性。

- 铜离子载体治疗能够使放射抗性癌细胞以及细胞系和患者来源的异种移植物对放疗产生敏感性,增强cuproptosis的效应。我们发现放疗与cuproptosis之间存在关联,并揭示了一种通过靶向cuproptosis来克服肿瘤放射抗性的治疗策略。

- 研究结果为放疗与铜依赖性细胞死亡机制之间的联系提供了新的见解,并为改善放射治疗效果的潜在治疗方法奠定了基础。

(~ ̄▽ ̄)~单细胞分辨率下的全癌种人脑转移瘤图谱

Pan-cancer human brain metastases atlas at single-cell resolution – Cancer Cell – 2025

已经入库

- 脑转移瘤(BrMs)是转移性癌症患者面临的重要临床和治疗挑战。然而,关于BrM的研究受到样本量和分辨率的限制。本研究通过整合单细胞RNA测序分析,探讨108例BrM样本和111例原发肿瘤(PTs)样本的细胞状态和组成特征及重塑。

- 研究发现,恶性细胞的反复特征和富集特征包括增加的染色体不稳定性、显著的增殖及血管生成标志,以及神经样的BrM相关元程序的采用。BrM肿瘤微环境中免疫抑制性髓系细胞和基质亚群占主导地位,这些特征与不良预后和对免疫治疗的抵抗相关。

- 研究识别了五种不同的BrM生态类型,这些类型与特定的组织病理学模式和临床特征相关联。这些发现揭示了不同癌种的BrM生物学特征,并指出可能存在共享的依赖关系,这些依赖关系可能在临床上被利用。

- 此项研究为理解脑转移瘤的生物学特征提供了基线,并可能为靶向治疗策略的制定提供新的思路。

ZEB2是控制肿瘤相关巨噬细胞程序的主开关

ZEB2 is a master switch controlling the tumor-associated macrophage program – Cancer Cell – 2025

- 肿瘤相关巨噬细胞(TAMs)是肿瘤免疫逃逸的关键介导者,然而它们的调控回路和检查点尚未完全理解。本研究通过整合人类肿瘤的单细胞RNA测序(scRNA-seq)数据和专门的CRISPR筛选,构建了一个TAM调控网络。

- 我们使用深度生成模型构建了一个基因扰动网络,将个别候选基因与典型的TAM功能联系起来。我们的研究发现ZEB2是TAM程序的主调控因子,它协调抑制I型干扰素反应和抗原呈递,同时激活免疫抑制程序。对ZEB2进行基因剔除能在染色质、RNA和蛋白质水平上重编程TAM功能和身份。

- 在富含巨噬细胞的人类肿瘤中,ZEB2表达与较差的预后相关。选择性地在体内靶向Zeb2可以重编程TAM并动员系统性T细胞反应,从而实现显著的肿瘤清除效果。

- 总体而言,本研究为TAM基因回路提供了详细的路线图,并将ZEB2识别为具有治疗潜力的主开关。这为开发针对肿瘤相关巨噬细胞的新型疗法提供了新的方向。

临床类

肿瘤浸润性克隆性造血

Tumor-Infiltrating Clonal Hematopoiesis – N Engl J Med – 2025

- 不明意义的克隆性造血(CHIP)是一种与年龄相关的疾病,与癌症患者死亡率增加相关。在肿瘤中可以检测到具有高变异等位基因频率的CHIP突变,我们将其称为肿瘤浸润性克隆性造血(TI-CH)。TI-CH的频率及其对肿瘤演变的影响尚不清楚。

- 我们在TRACERx研究的421例早期非小细胞肺癌(NSCLC)患者和来自MSK-IMPACT泛癌队列的49,351名患者中对CHIP和TI-CH进行了表征。我们研究了TI-CH与生存期和疾病复发之间的关联,并评估了具有TET2突变的CHIP对肺肿瘤生物学特征的功能影响。

- 在NSCLC患者中,42%的CHIP患者存在TI-CH。与无CHIP的患者相比,TI-CH独立预测死亡或复发风险增加,调整后的风险比为1.80(95% CI,1.23至2.63);与存在CHIP但无TI-CH的患者相比,调整后的风险比为1.62(95% CI,1.02至2.56)。在实体瘤患者中,26%的CHIP患者存在TI-CH。与存在CHIP但无TI-CH的患者相比,TI-CH导致全因死亡风险高1.17倍(95% CI,1.06至1.29)。TET2突变是TI-CH最强的遗传学预测因子;此类突变增强单核细胞向肺肿瘤细胞的迁移,在小鼠中促进形成富含髓系细胞的肿瘤微环境,并促进肿瘤类器官生长。

- TI-CH增加了NSCLC患者的疾病复发或死亡风险以及实体瘤患者的全因死亡风险。TI-CH重塑了肿瘤免疫微环境并加速了肿瘤类器官生长,这些发现支持了年龄相关的造血克隆性增殖在癌症演变中的作用。

静脉注射镁与顺铂相关性急性肾损伤

Intravenous Magnesium and Cisplatin-Associated Acute Kidney Injury – JAMA Oncology – 2025

- 顺铂相关性急性肾损伤(CP-AKI)是顺铂化疗常见的并发症,与显著的发病率和死亡率相关。在动物模型中,预防性静脉注射(IV)镁可以减轻CP-AKI,但在人类中,其与CP-AKI的关联性尚未得到严格评估。

- 这项多中心研究在美国5个主要癌症中心进行,纳入了2006年至2022年期间接受第一剂静脉注射顺铂的成年癌症患者数据。数据分析于2024年2月至12月进行。研究考察了在顺铂治疗第一天是否接受静脉注射镁作为暴露因素。主要复合结局是CP-AKI或死亡,CP-AKI定义为首次静脉注射顺铂后14天内血清肌酐水平升高至基线的2倍或以上,或接受肾脏替代治疗。次要结局包括使用其他定义评估的CP-AKI或死亡以及90天时的主要不良肾脏事件。研究使用逆概率治疗加权方法来估计静脉注射镁与CP-AKI之间的关联,并对人口统计学特征、合并症、实验室数值、同期接受肾毒性抗癌治疗情况、研究中心、顺铂给药年份和剂量进行了调整。

- 研究共纳入了13,719名患者。其中3893名(28.4%)在顺铂化疗第一天接受了静脉注射镁,中位剂量(IQR)为2 (1-2) 克。接受静脉注射镁的患者中,CP-AKI或死亡发生在104名(2.7%)患者中,而未接受镁的患者中发生在520名(5.3%)患者中。调整后的分析显示,接受静脉注射镁与较低的CP-AKI或死亡风险相关(调整后优势比,0.80;95% CI,0.66-0.97)。多项敏感性分析和次要结局(包括90天时的主要不良肾脏事件)结果类似。

- 这项多中心队列研究发现,在接受静脉注射顺铂治疗前接受预防性静脉注射镁的癌症患者,与未接受镁的患者相比,CP-AKI的风险较低。研究强调需要进行随机临床试验来确认这些发现。

(~ ̄▽ ̄)~通过人工智能识别癌症护理中的患者优先研究方向

用AI来想研究idea

- 患者中心研究对于弥合研究与患者护理之间的差距至关重要,然而患者的视角在健康研究中常常得不到充分体现。本研究旨在利用人工智能(AI)和自然语言处理(NLP)来分析大量的患者信息数据,以界定患者关注的问题并生成相关的研究主题,并量化这些由AI生成的主题的质量。

- 这项病例系列研究采用了一个自动化的框架,包括一个无监督NLP主题模型和AI生成的研究主题建议。研究数据来源于2013年7月至2024年4月期间,斯坦福医疗保健中心及其22个附属中心的乳腺癌或皮肤癌患者的去识别化患者门户信息。利用一个广泛使用的大型语言模型(ChatGPT-4o),通过多轮Prompt工程策略进行指导,执行了多层次任务,包括知识解释和总结(例如,解释和总结NLP定义的主题)、知识生成(例如,生成与患者问题相关的研究思路)、自我反思和修正(例如,在搜索科学文章后确保和修订研究思路)以及自我确认(例如,确认并最终确定研究思路)。三名乳腺肿瘤学家和三名皮肤病学家使用5分制Likert量表(1代表优秀,5代表差)评估了AI生成的研究主题的意义和新颖性。

- 共分析了来自25,549名患者(10,665名乳腺癌患者,14,884名皮肤癌患者)的614,464条患者信息。对于乳腺癌主题,意义和新颖性的平均(SD)评分分别为3.00 (0.50)和3.29 (0.74)。对于皮肤癌主题,意义和新颖性的平均(SD)评分分别为2.67 (0.45)和3.09 (0.68)。当两个评分都低于平均分时,三分之一的AI建议研究主题被认为是高度有意义且新颖的(乳腺癌15个中的5个,皮肤癌15个中的6个)。值得注意的是,三分之二的AI建议主题被认为是新颖的(乳腺癌15个中的10个,皮肤癌15个中的11个)。

- 这项病例系列研究表明,通过AI/NLP分析大量患者信息可以生成反映患者视角的、高质量的癌症护理研究主题,为未来以患者为中心的健康研究提供了有价值的指导。

前列腺癌手术过度治疗的趋势

Trends in Surgical Overtreatment of Prostate Cancer – JAMA Oncology – 2025

- 前列腺癌过度治疗是一个公共健康问题,影响了筛查工作的有效性。本研究旨在评估过去二十年间前列腺切除术病理分级的变化趋势,以此作为评估过度治疗程度的替代指标。

- 这项回顾性队列研究分析了来自全国性癌症登记数据库SEER和密歇根州泌尿外科手术改进协作组MUSIC的患者数据,这些患者在2010年至2024年期间接受了前列腺切除术。研究的主要终点是最终病理报告中病理I级(pGG1)前列腺癌占所有前列腺切除术的比例。次要终点是pGG1前列腺切除术中存在较高风险术前特征(如超过50%的活检核心阳性、前列腺特异性抗原≥10 ng/mL或活检为II级)的比例。

- SEER数据库中共有162,558名男性患者和MUSIC数据库中共有23,370名患者接受了前列腺切除术。在SEER数据库中,最终病理为pGG1的根治性前列腺切除术比例从2010年的32.4%显著下降至2020年的7.8%。在MUSIC数据库中,这一比例从2012年的20.7%下降至2024年的2.7%。调整年龄和种族后,更近期的前列腺切除术与最终病理为pGG1的可能性较低相关。

- 在最终病理为pGG1的前列腺切除术子集分析中,更近期的手术与存在较高风险术前特征(如活检核心阳性比例高、PSA升高、既往活检为II级)的可能性增加相关。这表明,即使是最终诊断为pGG1的病例,近期接受手术的患者在术前往往具有更提示风险的特征。

- 这项队列研究发现,自2010年以来,病理I级前列腺切除术的频率显著下降,并且少数实施的此类手术更可能伴有较高风险特征。这种pGG1前列腺切除术比例的降低可能反映了诊断方法的改进、对低风险病例积极监测方案的更高依从性,以及州和国家层面为尽量减少临床不重要前列腺癌不必要手术干预所做的持续努力。

(~ ̄▽ ̄)~ 错配修复缺陷肿瘤的非手术管理

Nonoperative Management of Mismatch Repair-Deficient Tumors – N Engl J Med – 2025

纽约纪念斯隆·凯特林癌症中心实体肿瘤肿瘤科

- 对于错配修复缺陷(dMMR)的局部晚期直肠癌患者,新辅助检查点阻断治疗已使很大一部分患者避免了手术。本研究旨在探讨这种方法是否可以推广到所有早期dMMR实体瘤,无论肿瘤部位如何。

- 本研究是一项II期临床试验,纳入了I、II或III期、适合根治性手术切除的dMMR实体瘤患者。患者接受为期6个月的新辅助dostarlimab(一种程序性细胞死亡1 [PD-1] 阻断剂)治疗。研究评估了两个队列的治疗反应:队列1是dMMR局部晚期直肠癌患者,队列2是dMMR非直肠实体瘤患者。临床完全缓解(cCR)的患者可以选择非手术管理;有残留病灶的患者则进行切除。主要终点(在队列1评估)是12个月时持续的临床完全缓解率。次要终点评估了无复发生存期和安全性。

- 共有117例患者纳入分析。在队列1中,所有49例完成治疗的患者均达到临床完全缓解并选择非手术管理;其中37例在12个月时达到持续临床完全缓解,符合疗效标准。在队列2中,54例完成治疗的患者中有35例达到临床完全缓解,其中33例选择非手术管理。在跨队列的103例完成治疗的患者中,84例达到临床完全缓解,82例未接受手术。在全部117例患者中,2年无复发生存率为92%(95%置信区间,86至99);无复发的随访中位时间为20.0个月(范围,0至60.8)。

- 大多数患者(95%)发生可逆的1级或2级不良事件(60%)或未发生不良事件(35%)。所有患者在治疗期间或之后,根治性切除手术的选择均未受到损害。研究结果表明,对于早期dMMR实体瘤且适合根治性手术的患者,新辅助PD-1阻断治疗使得很高比例的患者实现了器官保留。

Zongertinib治疗先前接受治疗的HER2突变非小细胞肺癌

Zongertinib in Previously Treated HER2-Mutant Non-Small-Cell Lung Cancer – N Engl J Med – 2025

- 对于人表皮生长因子受体 2 (HER2) 突变型非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者,亟需创新的口服靶向治疗药物。Zongertinib 是一种口服的、不可逆的、对 HER2 选择性酪氨酸激酶抑制剂 (TKI),在 I 期研究中已显示对伴有 HER2 改变的部分晚期或转移性实体瘤患者有效。本研究旨在评估 Zongertinib 在先前接受过治疗的 HER2 突变 NSCLC 患者中的疗效和安全性。

- 本研究是一项多队列、Ia-Ib 期临床试验,纳入了晚期或转移性 HER2 突变 NSCLC 患者。主要分析针对先前接受过治疗的患者:包括肿瘤伴酪氨酸激酶结构域突变(队列 1)、肿瘤伴酪氨酸激酶结构域突变且先前曾接受过 HER2 驱动的抗体偶联药物治疗(队列 5),以及肿瘤伴非酪氨酸激酶结构域突变(队列 3)。队列 1 患者最初随机分组接受每日一次 120 mg 或 240 mg 的 Zongertinib,队列 5 和队列 3 最初接受每日 240 mg。在对队列 1 数据进行中期分析后,后续入组的所有队列患者均接受每日 120 mg Zongertinib。主要终点是由盲法独立中央评估 (BICR) 评估的客观缓解率 (ORR)(队列 1 和 5)或由研究者评估的 ORR(队列 3)。次要终点包括缓解持续时间 (DoR) 和无进展生存期 (PFS)。

- 在队列 1 中,共有 75 例患者接受了 120 mg 剂量的 Zongertinib。截至数据截止日期(2024 年 11 月 29 日),这些患者中有 71%(95% 置信区间 [CI],60 至 80;相对于 ≤30% 的基准,P<0.001)获得了经证实的客观缓解;中位缓解持续时间为 14.1 个月(95% CI,6.9 至无法评估),中位无进展生存期为 12.4 个月(95% CI,8.2 至无法评估)。在队列 5(31 例患者)中,48%(95% CI,32 至 65)的患者获得了经证实的客观缓解。在队列 3(20 例患者)中,30%(95% CI,15 至 52)的患者获得了经证实的客观缓解。

- 药物相关的 3 级或更高级别的不良事件(AEs)在队列 1 中发生于 13 例患者(17%),在队列 5 中发生于 1 例患者(3%),在队列 3 中发生于 5 例患者(25%)。在所有三个队列中,均未发生药物相关的间质性肺病。

- 研究结果表明,Zongertinib 在先前接受过治疗的 HER2 突变型 NSCLC 患者中显示出临床获益,且不良事件主要为低级别。

同种异体NK细胞联合双特异性天然免疫细胞衔接分子治疗难治复发淋巴瘤:一项I期临床试验

- CD30+淋巴瘤患者的预后因维布妥昔单抗(BV)和抗PD1检查点抑制剂(CPI)的出现而有所改善。然而,对于对BV和CPI均难治的患者,其预后仍然很差,亟需新的疗法。AFM13是一种CD30/CD16A双特异性抗体,可通过激活自然杀伤(NK)细胞来杀伤CD30+细胞。本研究旨在评估脐带血来源的、经细胞因子预激活扩增并与AFM13预复合的NK细胞(AFM13-NK)在对BV和CPI难治的CD30+淋巴瘤患者中的疗效。

- 本研究是一项I期临床试验,主要终点是确定AFM13-NK的安全性及推荐的II期剂量,随后进行静脉输注AFM13。次要终点包括总缓解率(ORR)、完全缓解率(CR)、无事件生存期(EFS)和总生存期(OS),以及输注的AFM13-NK细胞的持久性。本研究纳入了42例经过大量预处理的患者,他们接受了2至4个周期的淋巴清除化疗,随后在三个不同剂量水平(106、107和108 kg-1)输注AFM13-NK细胞,并每周输注三次AFM13。

- 研究未观察到细胞因子释放综合征、神经毒性或移植物抗宿主病。最高NK细胞剂量(108 kg-1)被确定为推荐的II期剂量。供者NK细胞在输注后第一天在血液中达到峰值,持续长达3周,并迁移到肿瘤部位。总缓解率和完全缓解率分别为92.9%和66.7%。在中位随访20个月时,2年无事件生存率和总生存率分别为26.2%和76.2%。11名患者(6名接受了巩固治疗,5名未接受巩固治疗)在14-40个月时仍处于完全缓解状态。

- 这项疗法在对标准治疗难治的经过大量预处理的患者中显示出令人鼓舞的初步安全性和有效性,为这类预后极差的患者提供了新的治疗选择。高缓解率尤其有前景,但长期生存期仍需进一步研究,且巩固治疗似乎有助于部分患者维持完全缓解。这项I期研究为未来的临床开发奠定了基础。

SPIRIT 2025声明:随机试验方案的更新指南

SPIRIT 2025 statement: updated guideline for protocols of randomized trials – Nature Medicine – 2025

- 随机试验的方案是研究规划、实施、报告和外部审查的基础。然而,试验方案的完整性差异很大,并且常常未能涵盖设计和实施的关键要素。为了改进试验方案的完整性,SPIRIT (Standard Protocol Items: Recommendations for Interventional Trials) 声明于2013年首次发布。为了确保该指南对用户保持相关性,需要定期整合最新证据和最佳实践进行更新。

- 本研究旨在系统地更新随机试验方案中应包含的最低推荐项目。我们完成了一项范围综述,并建立了一个与项目相关的经验性和理论性证据数据库,以生成SPIRIT 2013核对表潜在修改清单。该清单通过现有SPIRIT/CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) 扩展 (如Harm、Outcomes、Non-pharmacological Treatment) 和其他报告指南 (TIDieR) 主要作者提供的建议得到充实。

- 潜在的修改方案通过三轮Delphi调查进行评分,随后召开了共识会议。共有317人参与Delphi共识过程,30名专家出席了共识会议。此过程导致新增了两项方案条目,修订了五项,删除/合并了五项,并整合了其他相关报告指南中的关键条目。显著的修改包括一个新的开放科学部分,进一步强调对不良事件的评估以及干预措施和比较项的描述,以及一个新的关于患者和公众如何参与试验设计、实施和报告的条目。更新后的SPIRIT 2025声明包含一个基于证据的34项试验方案最低推荐条目核对表,以及一个说明试验参与者入组、干预和评估时间表的图示。

- 为了促进实施,我们还开发了SPIRIT 2025核对表的扩展版本和相应的解释和阐述文件。广泛认可和遵循更新后的SPIRIT 2025声明有望提高试验方案的透明度和完整性,从而造福研究者、试验参与者、患者、资助者、伦理审查委员会、期刊、试验注册机构、政策制定者、监管机构及其他审查者。

CONSORT 2025声明:随机对照试验报告的更新指南

CONSORT 2025 statement: updated guideline for reporting randomized trials – Nat Med – 2025

- 设计良好且执行恰当的随机对照试验被认为是评估医疗干预措施益处的最可靠证据。然而,现有证据压倒性地表明,试验报告的质量远非最优。为了应对这一问题,CONSORT(随机对照试验报告统一标准)声明应运而生,旨在提高报告质量,并提供试验报告应包含的最低限度项目清单。CONSORT声明历经1996年初版、2001年和2010年更新,本次发布的是旨在反映最新方法学进展和用户反馈的CONSORT 2025声明。

- 本次更新遵循系统化的方法。首先,团队进行了文献梳理性综述并建立了与CONSORT相关的实证和理论证据数据库,以生成潜在的清单修订列表。该列表通过现有CONSORT扩展(有害性、结局、非药物治疗)牵头作者、其他相关报告指南(TIDieR)以及其他来源(如个人沟通)的建议得到充实。潜在修订列表在大规模、国际性的三轮在线Delphi调查中得到评估,共有317名参与者贡献了意见。随后,一个包含30位受邀国际专家的为期两天的在线专家共识会议对修订内容进行了讨论。

- 本次对CONSORT清单进行了重实质性修改。声明新增了七项清单条目,修订了三项条目,删除了一项条目,并整合了来自关键CONSORT扩展的多项条目。CONSORT清单的结构也进行了调整,新增了一个关于开放科学(open science)的部分。最终的CONSORT 2025声明包含一个由30项基本条目组成的清单,这些条目应在报告随机对照试验结果时纳入;此外,还包括一个用于文件化受试者流程的图表。

- 为了促进CONSORT 2025的实施,团队还开发了一个CONSORT 2025清单的扩展版本,其中包含对每个条目关键要素的要点提示。本声明旨在供作者、编辑、审稿人以及其他潜在使用者在撰写和评估随机对照试验手稿时应用,以确保试验报告的清晰性和透明度。

(~ ̄▽ ̄)~ DeepSeek大型语言模型在医学任务和临床推理中的比较性基准评估

- DeepSeek是一种新推出的旨在增强推理能力的大型语言模型(LLM),但其在医学领域的性能尚未得到评估。本研究旨在评估三种LLMs——DeepSeek-R1、ChatGPT-o1和Llama 3.1-405B——在执行四种不同医学任务时的能力,这些任务包括:回答美国执业医师资格考试(USMLE)问题、基于文本诊断和管理病例进行解释和推理、根据RECIST 1.1标准提供肿瘤分类,以及对多模态诊断影像报告提供摘要。

- 研究通过让三种LLMs执行所述的四种医学任务来评估其性能。任务涉及标准化考试问题、对来自《新英格兰医学杂志》和Medicilline数据库的病例进行分析,以及根据RECIST 1.1肿瘤分类标准和实际影像报告进行评估。研究采用了准确率、诊断推理步骤的准确性(使用Likert评分)和摘要报告的整体质量(使用Likert评分)等指标,并进行了统计学比较(使用p值)。

- 在USMLE测试中,DeepSeek-R1的准确率为0.92,略低于ChatGPT-o1(准确率0.95;p = 0.04),但优于Llama 3.1-405B(准确率0.83;p < 10-3)。对于基于文本的病例挑战,DeepSeek-R1的表现与ChatGPT-o1相似(准确率分别为0.57对0.55,p = 0.76,以及0.74对0.76,p = 0.06)。在RECIST分类任务中,DeepSeek-R1的表现也与ChatGPT-o1相似(0.73对0.81;p = 0.10)。DeepSeek提供的诊断推理步骤被认为比ChatGPT和Llama 3.1-405B更准确(平均Likert评分分别为3.61、3.22和3.13,p = 0.005和p < 10-3)。然而,DeepSeek-R1提供的摘要影像报告的整体质量低于ChatGPT-o1(5分制Likert评分:4.5对4.8;p < 10-3)。

- 本研究强调了DeepSeek-R1 LLM在医学应用方面的潜力,但也指出了需要改进的领域,特别是影像报告摘要的质量。

(~ ̄▽ ̄)~ DeepSeek大型语言模型在临床决策中的基准评估

Benchmark evaluation of DeepSeek large language models in clinical decision-making – Nat Med – 2025

已经入库

- 大型语言模型(LLMs)正日益应用于医疗领域,但以GPT-4o为代表的闭源模型因无法在医疗机构内部署而难以满足严格的隐私法规要求,这严重阻碍了其临床应用。本研究旨在探讨开源LLMs,例如DeepSeek模型,是否能提供一种有前景的替代方案,通过在医院本地数据上进行高效微调,同时符合数据隐私和医疗法规要求,并评估其在临床决策任务中的性能。

- 为了评估开源DeepSeek模型的临床实用性,研究人员将其最新版本DeepSeek-V3和DeepSeek-R1在临床决策支持任务上的性能与包括GPT-4o和Gemini-2.0 Flash Thinking Experimental在内的闭源LLMs进行了基准测试。研究采用了125个具有足够统计效力的患者病例,包含了广泛的常见病和罕见病类型。

- 基准测试结果表明,DeepSeek模型在临床决策支持任务上的表现与闭源LLMs相当,在某些情况下甚至优于这些闭源模型。

- 本研究证明,开源LLMs为在数据隐私和医疗法规框架下实现真实世界医疗应用提供了可扩展的安全模型训练途径。这使得模型能够在具备先进IT基础设施的医院内部署,克服了闭源模型的隐私合规障碍,有望加速LLMs在临床实践中的落地和应用。

在丹麦筛查项目中,粪便免疫化学试验阳性患者选择结肠胶囊或结肠镜检查对比默认结肠镜检查:一项平行组随机对照试验

- 结肠镜检查是结直肠癌(CRC)筛查的标准方法之一,但其参与度(uptake)存在差异。结肠胶囊内镜(CCE)等替代方案虽已应用,但在粪便免疫化学试验(FIT)阳性人群中,CCE与结肠镜相比在临床显著性肿瘤的接受度和检出率方面的效果尚不明确。本研究旨在比较有多种方法选择(包括CCE)与仅提供结肠镜两种策略下,这部分人群晚期肿瘤的检出率和方法的接受率。