概览

- 非洲疟疾媒介_Anopheles funestus…

- 1206个基因组揭示了驱动登革热风险增加的埃及伊蚊…

- 连续操作的相干3,000量子比特系统

- 将IscB和Cas9转化为RNA引导的RNA编辑器

- 腺苷激酶与ADAL协同解毒修饰腺苷以保障代谢稳态

前言

本文是前沿快讯的第74期。前沿快讯栏目主要收集一些个人感兴趣的近期发表的研究,关注领域包括肿瘤的分子生物学、临床研究、流行病学等,文献类型主要是期刊论文和综述。研究介绍在Google机翻摘要的基础上进行微调,可能不一定特别准确、专业,主要目的是方便自己和大家快速了解和回顾相关领域研究进展。如果你对某个研究的细节感兴趣,请自行寻找全文进一步了解。此外,研究根据子领域会进一步细分,不过交叉领域的研究不好分为某一类,所以这个分类主要用于初级索引,并不十分准确,不喜勿喷。最后,大家看到什么特别的研究,也可以在评论区向我推荐,我会酌情收录在后面的期刊中。如无意外,前沿快讯栏目会长期更新,周期为2周-1月不等。从第5期开始,前沿快讯会新增一个CNS类,用来记录一些发表在Nature, Science或Cell杂志上的研究。从第18期开始,“肿瘤转移类”、“肿瘤代谢类”等将不再更新,而是合并至其它分类。原有的流行病学类也改为科普类。

本期有以下知识点值得关注:

CNS类

非洲疟疾媒介_Anopheles funestus_的基因组多样性

Genomic diversity of the African malaria vector Anopheles funestus – Science – 2025

- 蚊子是传播疟疾的重要媒介,尤其是_Anopheles funestus_在撒哈拉以南非洲的广泛分布使其成为人类疟疾传播的主要因素。尽管对其他三种主要疟疾传播媒介的遗传多样性已有深入研究,但对_An. funestus_的基因组多样性了解仍然有限。本研究通过对656个现代样本和45个历史样本的全基因组测序,建立了对该物种基因组多样性的基础理解。

- 研究分析了自1950年代以来,_An. funestus_在其分布范围内迅速演化的抗药性。研究者探讨了抗药性等位基因是否在多个地点独立演化,或通过基因流动在不同种群间共享,亦或是抗药性种群完全取代了历史上易感的种群。为此,研究提供了对非洲大陆种群结构的清晰基因组视图,以便在实施战略性杀虫剂使用时考虑抗药性等位基因的潜在出现和传播。

- 结果显示,样本来源的17个地理区域形成了六个具有不同程度基因组分化的人群簇。其中一个人群簇跨越超过4000公里,涵盖七个国家,而在其近邻区域发现了两个基因组上明显不同的生态型。通过窗口主成分分析(PCA)方法,研究识别了分离倒位,并将每个个体分类到其特定的倒位核型中。此外,研究还发现了一些与抗药性相关的基因组区域,这些区域在基因组的其他部分相比具有显著的分化水平。

- 该研究为_An. funestus_的高水平遗传多样性和复杂的种群结构提供了深入理解,这将为更智能的监测和针对性的媒介控制奠定基础。即使今天甘比亚复合体消失,疟疾仍将继续在非洲肆虐,直到有效针对_An. funestus_为止。

1206个基因组揭示了驱动登革热风险增加的埃及伊蚊的起源和迁移

- 每年约有40亿人面临由蚊子传播的登革热风险,而控制主要蚊媒埃及伊蚊(Aedes aegypti)是降低登革热及其他病毒性疾病影响的关键。研究表明,_Aedes aegypti_的入侵亚种在大西洋奴隶贸易期间从早期谱系中分化出来,并且在全球范围内的迁移和适应性变化使其成为人类偏好的宿主。

- 本研究分析了来自73个地点的1206个全基因组数据,识别了超过1.41亿个单核苷酸多态性(SNP),其中53.3%仅存在于祖先亚种中。通过拟合共祖模型,研究发现阿根廷的_Aedes aegypti_大约在320年前与非洲种群分裂,而入侵亚种则在100年后分裂,显示出自然选择的迹象。

- 结果表明,入侵亚种在多个区域表现出适应新病原体和取食习惯的能力,这可能促进了其向新环境的扩展。此外,研究还发现不同亚种之间的近期接触导致了抗虫剂突变的广泛共享,甚至将这些突变引入非洲。

- 该研究为理解蚊子传播疾病的分子变化和进化过程提供了重要数据,尤其是在抗药性管理和新工具开发方面。_Aedes aegypti_的全球迁移不仅传播了抗虫剂,还增加了登革热等病毒性疾病的风险,这为公共卫生带来了重大挑战。

连续操作的相干3,000量子比特系统

Continuous operation of a coherent 3,000-qubit system – Nature – 2025

哈佛大学物理系

- 中性原子是量子科学的有前景平台,能够推动量子模拟、计算、计量学等领域的发展。通常,原子的损失限制了这些系统的脉冲模式,而连续操作可以显著提高循环速率,消除计量学中的瓶颈,并通过量子纠错实现深度电路量子演化。

- 本研究展示了一种实验架构,能够实现大规模原子阵列系统的高频率重装载和连续操作,同时实现量子信息的相干存储和操控。我们利用一系列光学晶格输送带将原子储存库运输到科学区域,在不影响附近量子比特相干性的情况下,反复提取原子进入光学镊子中。

- 我们以每秒300,000个原子的重装载速率,创建超过30,000个初始化的量子比特每秒,并利用这些量子比特组装并维持一个超过3,000个原子的阵列,持续时间超过两小时。此外,我们展示了在保持存储量子比特的量子态的同时,以自旋极化或相干叠加态持续补充原子量子比特阵列。

- 这些结果为实现大规模连续操作的原子钟、传感器和容错量子计算机铺平了道路。

将IscB和Cas9转化为RNA引导的RNA编辑器

Conversion of IscB and Cas9 into RNA-guided RNA editors – Cell – 2025

-

RNA水平编辑作为替代DNA编辑的策略具有潜在的治疗优势,但现有主流工具CRISPR-Cas13存在“附带”RNA切割活性,导致人源细胞毒性并限制其应用。研究针对这一未满足需求,探索是否可将更小的、进化上与Cas9相关的核酸酶改造为高效且低毒性的RNA靶向编辑平台,从而拓展RNA编辑的工具箱与可治療性应用场景。

-

作者系统地鉴定并工程化了IscB(一类进化祖先于Cas9的蛋白),发现IscB本身对互补的单链DNA和RNA具有内在亲和力。通过删除其与双链DNA结合相关的“目标相邻基序/结构域”(作者称为target-adjacent motif域),成功抑制其双链DNA结合活性,从而获得以RNA为主要底物的构建体R-IscB。基于该体系,作者还将R-IscB与ADAR2融合以实现A-to-I(腺苷到肌苷)编辑,并通过HNH结构域工程化实现基于切割的mRNA敲降;此外将相同策略应用于若干Cas9同源物以验证方法的普适性。功能验证主要在人体细胞系中进行,包括对剪接调控、经转接(trans-splicing)修复mRNA突变及编辑效率的比较评估。

-

结果表明,R-IscB在若干测定中达到或优于Cas13的RNA靶向活性,但没有观察到Cas13相关的细胞毒性问题;R-IscB能有效改变人体细胞内的剪接选择并介导转接以在mRNA水平矫正突变;与ADAR2融合后可驱动高效的A-to-I编辑,HNH工程版本则实现了mRNA的切割性敲降。作者还示范了用同样思路将部分Cas9改造为RNA靶向工具,表明该策略可扩展于其他相关核酸酶家族。

-

该工作提供了一种体积更小、具有可控底物选择性的RNA编辑平台,降低了因旁切活性导致的细胞毒性风险,具有显著的治疗与研究潜力(如剪接修饰、mRNA层面的突变纠正与靶向降解),并因构建紧凑有利于转运载体的递送优化。限制与后续挑战包括对脱靶编辑谱、长期效应、免疫原性及体内递送与疗效的系统评估尚未详尽披露;此外不同细胞类型与生理/病理背景下的通用性和安全性需在后续体内或临床前研究中进一步验证。

腺苷激酶与ADAL协同解毒修饰腺苷以保障代谢稳态

日本东北大学;日本大阪大学;美国哈佛医学院;德国莱比锡大学;中国台湾中央研究院;日本国立遗传学研究所;日本金泽大学;日本东京大学;日本庆应义塾大学;日本九州大学;日本理化研究所;日本名古屋大学;奥地利科学院;美国麻省总医院;日本熊本大学

- RNA转录后修饰产生多种修饰核苷,其分解代谢需要精确处理以避免细胞毒性,但具体机制尚未明确。研究发现m6A、m6,6A和i6A三种修饰腺苷可通过代谢通路转化为IMP,从而消除其毒性效应。

- 通过CRISPR筛选和代谢组学分析,发现腺苷激酶(ADK)先将修饰腺苷磷酸化为AMP,再由腺苷脱氨酶样蛋白(ADAL)将其脱氨基生成IMP。利用基因敲除小鼠模型和生化实验验证了该通路的功能必要性。

- Adal基因敲除小鼠体内积累的N6修饰AMP变构抑制AMPK活性,导致葡萄糖代谢紊乱。ADK缺陷(与人类嘌呤代谢遗传病相关)会引起三种修饰腺苷累积,造成小鼠早期死亡。机制上,过量m6A、m6,6A和i6A通过干扰溶酶体膜蛋白(如LAMP1/2)破坏溶酶体功能,进而引起脂质代谢异常和细胞毒性。

- 该研究首次揭示了修饰腺苷的特异性解毒通路,阐明了RNA修饰代谢与细胞能量稳态及人类疾病的直接联系,为相关代谢性疾病的治疗提供了新的靶点。但研究主要基于小鼠模型,在人类细胞中的保守性及临床转化仍需进一步验证。

聚糖屏蔽实现TCR充足的同种异体CAR-T治疗

Glycan shielding enables TCR-sufficient allogeneic CAR-T therapy – Cell – 2025

中国浙江大学医学院;中国军事医学科学院;中国北京协和医学院;中国清华大学

- 尽管自体嵌合抗原受体(CAR)-T细胞疗法取得成功,但在同种异体环境中实现持久性并避免排斥仍然具有挑战性。信号肽肽酶样3(SPPL3)的缺失被发现能够在原代T细胞中实现聚糖介导的免疫逃逸。

- 通过全基因组CRISPR筛选和反向转化研究方法,发现SPPL3缺失修饰了T细胞上的聚糖谱,限制了配体可及性,并在不影响抗CD19 CAR分子功能的情况下降低了同种异体免疫反应。

- 在一项I期临床试验中,SPPL3缺失、T细胞受体(TCR)缺陷的抗CD19同种异体CAR-T细胞达到了安全主要终点,9例复发/难治性B细胞非霍奇金淋巴瘤(B-NHL)患者中有3例观察到3级或更高等级的细胞因子释放综合征(CRS)。反向转化研究强调了TCR在维持T细胞持久性中的关键作用。

- 对三名淋巴瘤或白血病患者进行的同情使用治疗显示,SPPL3缺失但TCR充足的CAR-T疗法未出现移植物抗宿主病的临床迹象。该研究表明通过SPPL3缺失实现的聚糖屏蔽是优化通用CAR-T疗法的一个有前景的方向。

可卡因化学遗传学通过合成生理学抑制寻药行为

Cocaine chemogenetics blunts drug-seeking by synthetic physiology – Nature – 2025

-

滥用可卡因通过增强脑内多巴胺信号形成一种正向反馈环,促成寻药与摄取行为;但简单下调基线多巴胺会损害学习、运动、注意和觉醒等重要功能。文章提出并验证了一种“合成生理学”策略:在体内引入一个仅在可卡因存在时被激活的对立信号通路,从而选择性地拦截药物诱导的正反馈,而不干扰基线多巴胺功能。

-

团队用蛋白工程构建了对可卡因具有高度选择性的可卡因门控离子通道(cocaine-gated ion channels),保证这些受体对其他药物或内源分子不敏感。将一个兴奋性可卡因门控通道在大鼠外科条件下表达于侧缰核(lateral habenula,LHb)——一个在可卡因暴露时被抑制的脑区——并在体行为与神经化学层面评估其对寻药行为和多巴胺动态的影响。

-

在行为学和电化学测量中,该人工可卡因激活的化学遗传学过程在可卡因存在时显著抑制了大鼠的可卡因自我给药(self-administration),但不影响食物动机;同时显著降低了可卡因诱导的伏隔核(nucleus accumbens)胞外多巴胺增幅,表现为在有可卡因时“夹紧(clamp)”多巴胺释放,从而破坏药物的强化信号。结果证明该方法能在药物存在时选择性对抗药物强化,而不改变自然奖励驱动的行为。

-

这项工作展示了一种将合成受体嵌入自然体-脑信号回路以实现药物依赖定向干预的可行路径,提示可为其他成瘾物质或内分泌代谢物开发特异性化学遗传学受体,并为基因治疗方向提供概念验证。局限性包括当前为动物模型研究,需评估长期表达的安全性、免疫反应、对回路整体功能的潜在副作用及向人类转化时的选择性与可控性;此外还需进一步解析分子机制与空间/细胞类型特异性以降低离靶风险。

用Microcolony-seq从单细胞揭示表型遗传

Uncovering phenotypic inheritance from single cells with Microcolony-seq – Cell – 2025

-

表型异质性及其在发育、应激反应等生物学过程中的作用亟需在单细胞水平上被解析,但由于细菌单细胞内mRNA丰度极低,传统单细胞转录组技术难以区分生物学上有意义的可遗传表型与技术噪声。本研究针对如何识别并追踪由单个细胞传递至其后代的“记忆”或表型遗传提出了解决策略,并评估其在临床感染样本中的存在与功能学后果。

-

为解决单细胞mRNA信号弱的问题,作者建立了Microcolony-seq:从单个细菌出发培养形成微菌落,以扩增后代细胞数量从而增强转录信号,然后对每个微菌落开展批量RNA测序(提升信噪比)、全基因组测序(区分遗传突变与表观/非遗传来源)以及表型学功能测定(生长率、适应性等)。该方法利用微菌落内部保持的“记忆”作为分析单元,能够将转录组学、基因组学与功能表型直接关联,并可直接应用于受感染的人源样本以捕获体内共存亚群。

-

研究结果显示:多种细菌普遍具有维持宿主环境印记的长期表型遗传能力,微菌落内部表现出可追踪且显著的转录/表型亚群体,这些亚群在适应性和竞争力上存在差异,具有明确的适应性优势或劣势。另一个重要发现是,当菌群生长进入静止相(stationary phase)时,这种表型/表观记忆会被擦除,提示代谢状态或生长阶段可重置细胞记忆。将Microcolony-seq直接用于人类感染样本时,作者发现了丰富且多样的遗传/非遗传表型变异,说明该现象在格兰氏阴性与格兰氏阳性细菌中都可能是普遍存在的。

-

本方法克服了单细胞mRNA稀少带来的技术瓶颈,提供了一条将基因组变异、转录记忆与功能适应性联系起来的可行路线,因而能发现并定位可作为“同时针对并存亚群”的治疗靶点。然而,Microcolony-seq也存在潜在局限:微菌落扩增过程可能引入选择性偏倚(培养条件驱动的选择)、生长阶段对记忆的重置意味着时间窗依赖性强、以及目前对记忆的分子机制(例如是否为可遗传的表观修饰、代谢状态或细胞周转率所致)还需更深入的机制学验证和更广泛的物种/临床样本验证。总体而言,该方法为解析细菌群体内并存表型及其临床相关性提供了强有力的工具,并指出了后续靶向子群体治疗策略的研究方向。

C9orf72相关ALS中反义寡核苷酸治疗的分子影响

Molecular impact of antisense oligonucleotide therapy in C9orf72-associated ALS – Cell – 2025

-

C9orf72相关肌萎缩侧索硬化(c9ALS)由内含子G4C2重复扩增引起,产生毒性RNA转录本并翻译为二肽重复蛋白(DPRs),还伴随磷酸化TDP-43病理。临床上针对这些转录本的反义寡核苷酸(ASO)BIIB078在试验中未能带来临床获益,本研究旨在明确该ASO在中枢神经系统(CNS)中的靶向占有(target engagement)程度,并鉴定药效学脑脊液(CSF)生物标志物与组织学病理学之间的关系。

-

研究采用对接受BIIB078处理的病例进行CSF分析、术后尸体CNS组织分布检测和脊髓蛋白组学分析。具体测量了CSF中DPR水平、炎症因子(如C-C趋化因子配体26,CCL26)、以及组织中BIIB078的空间分布、磷酸化TDP-43的存在情况和全蛋白组学变化,进一步评估蛋白丰度与ASO浓度的相关性(如RNase T2)。

-

在CSF层面,BIIB078处理组显示DPRs减少,同时观察到持续升高的炎症性生物标志物包括CCL26,提示药物在流体生物标志物上产生可测得的药效学信号。组织学和蛋白组学结果显示,BIIB078在尸检CNS组织中分布广泛,但关键的细胞病理学标志——DPRs和磷酸化TDP-43——在组织中仍然大量存在,脊髓的整体蛋白组学签名并未因治疗而发生显著改变。

-

尽管在CNS有广泛分布且CSF中出现某些药效学变化,BIIB078并未显著改变与c9ALS有关的主要神经病理学指标,提示ASO即便到达组织也可能未能在关键病灶细胞类型或亚细胞位置发挥足够作用。研究还发现RNase T2丰度随BIIB078浓度上升而增加,这类关联性生物标志物可能反映ASO的某些生物学影响但未必等同于病理学改善。限制包括回顾性尸检样本的时间和异质性、样本量及临床试验终止导致的随访不足。结论强调需要开发能直接反映病理相关改变的药效学生物标志物,并在ASO设计、给药策略、剂量和适应证选择上做进一步优化,以提高干预对神经病理学和临床结局的影响。

线粒体活性调节伤害性感受器对兴奋性毒性的耐受性

Mitochondrial activity tunes nociceptor resilience to excitotoxicity – Cell – 2025

-

痛觉通路的初级感觉神经元(伤害性感受器)通过TRPV1受体感知化学和热刺激。TRPV1过度激活导致大量Ca2+内流,诱发兴奋性毒性并导致细胞损伤或死亡。本研究针对这一表型提出问题:哪些基因和通路决定感觉神经元对TRPV1介导的兴奋性毒性的敏感性,线粒体电子传递链(ETC)在其中扮演何种调控角色?

-

作者以帽椒素(capsaicin)诱导的TRPV1过度激活作为选择压力,开展了全基因组CRISPRi筛选以系统性识别影响兴奋性毒性的调控网络。对筛选命中基因进行了功能验证,采用增功能与失功能实验在感觉神经元模型中评估关键因子的表型影响,并通过离子稳态、线粒体活性与氧化应激指标等生物化学/细胞学检测解析分子机制。

-

筛选结果揭示了一个广泛的调控网络,核心发现为:降低线粒体电子传递链组分的表达能够保护细胞免受帽椒素诱导的毒性及其他应激源的伤害。具体机制上,ETC表达下调通过两条不同的途径同时缓解了Ca2+失衡和线粒体活性氧(mitoROS)的生成,从而减少兴奋性毒性。作者通过增/减表达实验证实了ETC组分在感觉神经元中对兴奋性毒性的调控作用。另外,研究比较了感觉神经元亚型,发现TRPV1阳性(TRPV1+)感觉神经元天然表达较低的ETC组分,因而在面对兴奋性毒性和氧化应激时表现出更强的耐受性,提示“调整ETC活性”是伤害性感受器的一种内在保护策略。

-

该工作将线粒体代谢状态与感觉神经元对兴奋性毒性的易感性直接关联,提出通过调节ETC活性干预神经元兴奋性毒性的可行性,具有对疼痛及相关神经损伤研究的潜在临床意义。但仍存在若干限制与未来方向:文章摘要未详述体内验证或长期功能学后果,系统性或长期抑制ETC可能带来能量代谢缺陷和功能性折衷;ETC下调如何精确影响线粒体膜电位、Ca2+摄取通路(如mCU)及特定复合体的作用机制仍需进一步分子层面解析。未来需在体内模型中验证疗效与安全性、明确可靶向的ETC亚单元并探索细胞类型选择性的干预策略。

被公共卫生监测忽视的哺乳动物中病原体及抗生素抗性基因的广泛跨物种传播

-

本研究针对当前公共卫生监测中对“非传统养殖动物”和野生哺乳动物样本覆盖不足的问题,评估这些宿主群体在跨物种病原体传播与抗生素抗性基因(ARG)流动中可能被忽视的风险。研究关注点包括:隐藏的病毒多样性、细菌群落及其与人类相关株的相似性、以及ARG与可移动遗传元件(MGE)共存带来的水平基因转移潜势,从而阐明人—动物界面(human–animal interface)在公共卫生与抗微生物耐药性(AMR)扩散中的角色。

-

方法上,作者对973例无症状哺乳动物的粪便与组织样本进行了宏基因组与宏转录组联合测序(metagenomics/metatranscriptomics),并结合分子生物信息学与比较基因组学筛选与注释:病毒分类学与系统发育分析、细菌物种分辨与新物种识别、真菌与寄生虫检测、以及针对已知临床优先级ARG数据库的同源比对与MGE共发生分析。对于可疑跨宿主事件,采用基因组相似性/单核苷酸多态性(SNP)分析和谱系比对以识别潜在的最近共同祖先或直接传播证据。

-

主要发现包括:共鉴定128种病毒(其中30种新发现,甚至包含一个新的冠状病毒属)、10,255个细菌物种(超过7,000个未被描述)、201种真菌与7种寄生虫。农场化与野生哺乳动物间有13.3%的病毒种共享,例如亚洲黑熊中检测到犬冠状病毒、兔子体内发现Getah病毒;野生豹猫中检测到H5N1禽流感病毒2.3.4.4b分支。细菌层面发现疑似农场—野生动物间的病原体传播信号,并鉴定出与人类样本高度基因相似的细菌菌株。抗性基因方面,在哺乳动物微生物组中检测到157种临床优先级ARG,其序列与人类微生物组中的ARG达到>99%同一性,且常与质粒、转座子等可移动遗传元件共存,提示存在水平转移与跨生态系统传播的高风险。

-

研究意义在于明确了被忽视的哺乳动物群体在病原体和ARG传播链中的潜在桥梁作用,强调将非传统养殖动物和野生动物纳入“整体健康”(One Health)监测体系对早期预警与抗微生物耐药管理的重要性。局限性包括基于宏基因组学的横断面检测不能直接证明活病毒/活菌的可传播性或致病性;时间序列与地理/物种代表性可能不足以精确重建传播路径和方向;此外,需要功能学验证(如分离培养、感染性评估和转移实验)来确认序列学证据所指示的实际传播风险。总体而言,该研究为扩展监测对象、优化跨界公共卫生干预提供了强有力的基因组证据基础。

人类杏仁核的速率与噪声驱动厌恶学习中探索行为的增加

Rate and noise in human amygdala drive increased exploration in aversive learning – Nature – 2025

-

本研究围绕探索—利用两难(exploration–exploitation dilemma)在获得性情境与厌恶性情境中是否由相同的单神经元机制驱动这一核心问题展开。既往研究主要聚焦正向结果情境的探索神经基础,且在额叶皮层与皮层下结构中识别出相关回路;但在规避负性结果时驱动探索的单细胞机制是否一致尚不清楚,且杏仁核作为情绪与威胁处理核心,其在此类决策中的作用值得直接检验。

-

方法上,研究者让人类被试在包含交错的损失(loss)与获益(gain)概率学习试验中做决策,并同时记录单神经元活动,重点采集杏仁核与颞叶皮层神经元的放电动态。实验分析聚焦于决策前神经元放电率(rate)与放电变异/噪声水平(noise)的调制,比较在探索选择发生前后的神经活动特征及其与行为策略(探索率)的关联。

-

结果显示,杏仁核和颞皮层的神经元在作出“探索”决策之前均表现出活动调制,这一调制在获得与损失情境均可观测到,表明存在一种与价性无关的速率信号(valence-independent rate signal)关联于探索倾向。同时,行为层面被试在规避损失时表现出更高的探索率;进一步分析指出,杏仁核神经元噪声水平的升高(即放电变异性增加)在损失情境下显著贡献于这种探索增多,提示存在一种价性依赖的全局噪声信号(valence-dependent global noise signal)调节性行为的变化。

-

这项工作将探索行为的驱动机制解析为两条互补通路:一条跨价性地通过平均发放率影响探索倾向,另一条通过在厌恶情境中特异性提高杏仁核的神经噪声来放大探索。研究结果为理解情绪障碍中观察到的杏仁核高活动性与异常探索/冲动行为提供了桥接性解释,但也存在限度——比如基于单神经元记录的相关性难以证明因果性,样本来源(临床受试、人群代表性)与任务生态学有效性可能限制外推,且尚不明确噪声上升的来源是局部回路变化还是更大尺度网络调制。未来需结合因果干预、模型推断及更广泛人群验证以巩固临床转化意义。

(~ ̄▽ ̄)~ 硫酯介导的RNA氨酰化与水相肽基-RNA合成

Thioester-mediated RNA aminoacylation and peptidyl-RNA synthesis in water – Nature – 2025

+ 肽合成的核糖体机械依赖于tRNA在其2′,3′-二醇位点被氨酰化以携带活化氨基酸,但在水相中对RNA 2′,3′-二醇进行有效且具有广谱氨基酸适应性的化学氨酰化方法长期缺失,这也是解释蛋白质生物合成起源时的关键障碍之一。研究旨在寻找能在水相中选择性氨酰化RNA二醇而不引发非编码肽键形成的可行化学途径,并考察该途径的前生物学可行性及其对产生肽基‑RNA(peptidyl‑RNA)的促进作用。

-

作者系统评估并利用“氨酰‑硫醇”(aminoacyl‑thiols)作为氨基酸活化形式,考察其与RNA二醇与胺类亲核试剂之间的化学选择性;通过考察不同氨基酸侧链(包括Ala、Arg、Asp、Glu、Gln、Gly、His、Leu、Lys、Met、Phe、Pro、Ser、Val等)对反应的适应性与催化效应,结合寡核苷酸双链构象诱导的位点选择性实验,验证双链诱导的2′,3′-位点氨酰化。并进一步测试多种氨基酸活化前体(前生物学的腈、N‑羧基酐、氨基酸酸酐及生物学相关的氨酰‑腺苷酸)与硫醇(包括CoA、共酶M等)在水中生成氨酰‑硫醇的可行性。最后比较硫酯(thioester)与硫酸(thioacid)激活形式对二醇/胺选择性的影响,并示范两步一锅在中性pH条件下形成肽基‑RNA的化学路线。

-

实验证明氨酰‑硫醇在水中能够选择性地与RNA的2′,3′-二醇反应,优先发生氨酰化而抑制了与胺的非编码肽键形成,且对多种蛋白氨基酸侧链具有广谱适用性(作者示例包括Ala(丙氨酸)、Arg(精氨酸)、Asp(天冬氨酸)、Glu(谷氨酸)、Gln(谷氨酰胺)、Gly(甘氨酸)、His(组氨酸)、Leu(亮氨酸)、Lys(赖氨酸)、Met(甲硫氨酸)、Phe(苯丙氨酸)、Pro(脯氨酸)、Ser(丝氨酸)、Val(缬氨酸)等)。特别地,精氨酸侧链表现出前所未见的侧链亲核催化作用,显著增强其氨酰化效率。寡核苷酸双链构象能够定向并提高2′,3′‑位点的化学选择性。

-

作者还证明多种前生物学与生物学活化方式(腈、N‑羧基酐、氨基酸酸酐、氨酰‑腺苷酸)均可与硫醇(含CoA、共酶M等)在水中反应生成稳定的氨酰‑硫醇中间体,表明硫醇介导路径在前生物化学条件下具有可行性。更重要的是,激活方式的切换(硫酯→硫酸/硫代酸)可使二醇/胺的亲核选择性翻转,从而在水相中高产率地实现肽键生成;并在中性pH下实现两步一锅的化学可控肽基‑RNA合成。总体上结果支持硫醇类辅因子在产生RNA氨酰化及早期肽‑RNA连接中的关键角色,为在蛋白合成祖先阶段无需蛋白质合成酶即可实现氨酰化与肽化的化学路线提供了实验证据。

-

该研究在受控实验条件下展示了化学可行性与广谱适用性,但仍需进一步评估在更复杂、低浓度或环境变量更接近原始地球条件下的效率与选择性(如立体选择性、竞争性副反应、长链RNA位点特异性、以及在含杂质混合物中的可行性)。此外,向完整的翻译系统(核糖体依赖的多肽合成)过渡仍需考察肽基‑RNA如何与原始翻译或催化体系相互作用,以及该途径在分子进化中的具体时空窗口与浓缩/稳定化机制。总体上,工作为理解蛋白质生物合成起源及前生物化学中硫酯/硫醇辅因子的角色提供了重要实验框架。

高度保守的贝塔冠状病毒序列被人类T细胞广泛识别

Highly conserved Betacoronavirus sequences are broadly recognized by human T cells – Cell – 2025

美国拉霍亚免疫学研究所疫苗创新中心

-

新冠疫情凸显了开发能够应对新兴病毒威胁的疫苗策略的紧迫性。贝塔冠状病毒家族包括SARS-CoV、MERS和SARS-CoV-2,因其动物源性和遗传多样性而具有显著的流行病风险。T细胞介导的免疫反应表现出持久性和强交叉反应性,为实现病毒家族内广泛免疫提供了有希望的途径。

-

本研究结合了全面的表位映射和序列保守性分析,鉴定出高度保守的T细胞表位区域(CTERs),这些区域占SARS-CoV-2全蛋白组的12%。研究方法包括系统筛选病毒蛋白中的T细胞表位并评估其序列在不同贝塔冠状病毒亚属中的保守性。

-

结果显示,针对SARS-CoV-2 CTER的T细胞能够交叉识别多个贝塔冠状病毒亚属的序列。特别地,纳入非刺突蛋白的CTER显著增强了T细胞的交叉反应潜力和人类白细胞抗原(HLA)覆盖范围,相较于仅针对刺突蛋白的T细胞反应更为广泛和有效。

-

该研究为多抗原疫苗策略奠定了基础,强调包含非刺突蛋白以扩展针对更广泛贝塔冠状病毒的交叉免疫能力。这一策略有望提升疫苗对未来冠状病毒疫情的防护效果,但仍需进一步临床验证其安全性和免疫持久性。

睡眠压力的线粒体起源

Mitochondrial origins of the pressure to sleep – Nature – 2025

- 睡眠需求的分子机制尚未完全清晰,本研究旨在通过对果蝇休息状态与睡眠剥夺状态下单细胞转录组的系统分析,揭示大脑中可能驱动睡眠需求的分子变化,重点关注控制睡眠的神经元类型及其能量代谢调节。

- 研究采用单细胞转录组测序技术,聚焦投射到背侧扇状体(dFBNs)的睡眠控制神经元,比较睡眠剥夺前后这些神经元的基因表达调控,结合形态学和电生理实验探究线粒体功能的动态变化及其对神经元兴奋性和睡眠行为的影响。

- 结果显示,睡眠剥夺后dFBNs中特异性上调的转录本主要编码参与线粒体呼吸和ATP合成的蛋白,并伴随着线粒体的碎片化、增强的线粒体自噬以及线粒体与内质网接触点增加,这些结构变化为过氧化脂质的补充提供了通路。这些线粒体形态改变在恢复睡眠后可逆转,并且通过在呼吸链中引入电子溢出可以减弱该效应。功能实验表明,调控dFBNs中线粒体的融合与分裂会相反地影响神经元兴奋性和睡眠时间:线粒体超融合增加神经元兴奋性与睡眠,而线粒体碎片化则减少二者。此外,强制觉醒期间dFBNs中ATP浓度升高,原因是觉醒状态下这些神经元的ATP消耗减少,导致线粒体电子泄漏增加。电子流与ATP合成的解耦缓解了睡眠压力,而通过光驱动质子泵增强ATP合成则加剧睡眠需求。

- 该研究揭示了睡眠压力与有氧代谢、线粒体功能密切相关,暗示睡眠可能是有氧代谢不可避免的副产物。这为理解睡眠的生物能量基础提供了新视角,并提示通过调控线粒体动力学和能量代谢,有望开发调节睡眠的新策略。研究的局限性在于主要基于果蝇模型,未来需验证其在人类及其他高等动物中的适用性。

中性粒细胞驱动血管阻塞、肿瘤坏死及转移

Neutrophils drive vascular occlusion, tumour necrosis and metastasis – Nature – 2025

-

肿瘤坏死通常被认为是肿瘤生长超过营养供应导致的被动结果,且与癌症预后不良密切相关。本研究聚焦中性粒细胞在肿瘤坏死形成中的主动作用,探讨其如何通过调控肿瘤微环境促进肿瘤坏死及转移。

-

研究利用多种癌症小鼠模型,鉴定出一种肿瘤诱导的Ly6GHighLy6CLow中性粒细胞亚群,该亚群无法响应炎症信号进行渗出,却比经典的Ly6GHighLy6CHigh中性粒细胞更高效地形成中性粒细胞胞外陷阱(NETs)。这些“血管限制性”中性粒细胞的存在与小鼠肿瘤中多形性的坏死结构高度相关。

-

在具有多形性坏死的肿瘤中,发现血管内积聚的中性粒细胞及NETs导致肿瘤血管闭塞,进而引发下游血管床的缺氧和坏死。同时,邻近坏死区域的癌细胞发生上皮-间质转化(EMT),阐释了肿瘤坏死促进转移的反常机制。通过遗传或药理学手段阻断NET形成,显著减少了肿瘤坏死的程度及肺部转移数量。

-

本研究首次明确了NETs在肿瘤血管阻塞和坏死形成中的关键作用,颠覆了肿瘤坏死仅为肿瘤生长被动结果的传统认知,提示针对NETs的疗法有望成为抑制肿瘤转移的新策略,具有重要临床转化潜力。但研究主要基于小鼠模型,未来需进一步验证其在人类肿瘤中的适用性及安全性。

雄性必需的miRNA在鸟类性染色体剂量补偿中的关键作用

A male-essential miRNA is key for avian sex chromosome dosage compensation – Nature – 2025

- 鸟类的性染色体系统中,雌性为异配性(ZW),雄性为同配性(ZZ)。在进化过程中,鸟类W染色体经历了大规模的基因丢失,但对雌性基因剂量显著减少的补偿机制尚不清楚。本研究聚焦于位于Z染色体上的miR-2954,该miRNA在雄性中表达显著偏高,先前被假设参与鸟类性染色体剂量补偿机制。

- 研究团队通过敲除鸡胚中的miR-2954,发现纯合敲除雄性胚胎早期致死,推测这是由于对剂量敏感的Z染色体基因靶标表达特异性上调所致。同时,进化基因表达分析显示,这些剂量敏感的靶基因在雌性单一Z染色体上经历了转录和翻译水平的双重上调。

- 结果揭示了一个进化压力驱动的机制:随着W染色体基因丢失,雌性通过转录和翻译的双重上调补偿Z染色体上的剂量敏感基因;雄性则通过转录上调这类基因,导致两份Z染色体基因表达过剩。为抵消雄性中过量的转录产物,进化中形成了由miR-2954介导的高度特异性转录本降解机制,确保雄性个体的正常发育和存活。

- 本研究揭示了一种鸟类特有的性染色体剂量补偿系统,其中miRNA成为雄性生存不可或缺的因子。这不仅丰富了我们对性别染色体进化和剂量补偿机制的理解,也为研究性染色体相关疾病和基因表达调控提供了新的视角和潜在靶点。

肌唑丙酸是动脉粥样硬化的驱动因子及治疗靶点

Imidazole propionate is a driver and therapeutic target in atherosclerosis – Nature – 2025

-

动脉粥样硬化是心血管疾病的主要病因,其预防依赖于传统心血管风险因素的检测和治疗,但早期血管病变的高危个体常常难以识别。已有研究揭示了多种新的病理分子,提示亟需新的疾病生物标志物和治疗靶点以提升早期诊断和治疗效果。

-

本研究发现由微生物产生的肌唑丙酸(ImP)与小鼠及两组独立人群的动脉粥样硬化程度呈显著相关。通过给予易患动脉粥样硬化小鼠肌唑丙酸,即使在普通饮食下也能诱导动脉粥样硬化,而不改变脂质谱,且伴随全身及局部先天和适应性免疫及炎症反应的激活。

-

研究进一步揭示,肌唑丙酸通过髓系细胞中的肌唑啉-1受体(I1R,亦称nischarin)介导动脉粥样硬化的发生。阻断ImP-I1R信号通路可有效抑制肌唑丙酸或高胆固醇饮食诱导的小鼠动脉粥样硬化,证明该通路在疾病进展中的关键作用。

-

该研究首次明确了肌唑丙酸与活跃性动脉粥样硬化的强相关性及其通过I1R介导的致病机制,拓展了动脉粥样硬化的分子病理学认知,提示ImP-I1R轴可作为早期诊断及个性化治疗的新型靶点,具有重要临床转化潜力。

葡萄糖限制通过外泌体TRAIL调控肺部转移前先天免疫环境

中山大学生命科学学院邝栋明团队

- 本研究针对肿瘤代谢干预中的矛盾现象进行了深入探索。虽然通过低碳水化合物饮食或局部代谢抑制实现的葡萄糖缺乏可抑制原发肿瘤生长,但同时却意外促进了肺部转移。研究的科学问题在于揭示葡萄糖限制如何通过免疫调节机制影响肿瘤转移过程,尤其是先天免疫细胞在转移前微环境中的作用。

- 本研究采用细胞和分子生物学方法,结合体内肿瘤模型,探讨了葡萄糖限制诱导内质网应激反应激活HMG-CoA还原酶降解蛋白1(HRD1),进而通过K63连接泛素化修饰TRAIL(肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体),将其通过内吞体分选复合物(ESCRT)装载到外泌体中的机制。随后,这些TRAIL外泌体作用于PVR+肺巨噬细胞,极化其表型,导致自然杀伤(NK)细胞功能衰竭,形成促进转移的肺部预转移微环境。

- 研究结果显示,葡萄糖限制通过诱导TRAIL外泌体介导的免疫调节促进肺转移,同时阻断免疫检查点TIGIT能逆转这一过程,不仅抑制转移,还增强抗肿瘤效果。临床数据分析进一步显示,低葡萄糖代谢状态与15种癌症术后2年内复发率升高相关。血浆中外泌体TRAIL水平优于传统肿瘤标志物(如AFP和肿瘤大小)预测早期肺转移,提示其作为潜在生物标志物的价值。

- 本研究揭示了靶向葡萄糖代谢的抗肿瘤策略所面临的免疫调节风险,强调了代谢干预与免疫微环境的复杂交互。结果为肿瘤代谢治疗提供了新的视角,提示联合免疫调节手段可能优化治疗效果,但也提示应警惕潜在的转移促进风险。未来研究应关注代谢与免疫的动态平衡及个体化治疗策略的开发。

Thetis细胞赋予早期食物抗原耐受性

A wave of Thetis cells imparts tolerance to food antigens early in life – Science – 2025

-

研究的科学问题聚焦于肠道中的外周诱导调节性T细胞(pTreg细胞)在抑制对食物蛋白的炎症反应中的关键作用,但指导食物特异性pTreg细胞形成的抗原递呈细胞(APCs)的具体身份尚不清楚。该研究旨在阐明在断奶期通过递呈食物抗原促进CD4+调节性T细胞分化的APCs类型。

-

研究团队利用小鼠模型,结合基因编辑技术,精准耗竭不同类型的APCs,并通过分子和细胞生物学方法追踪和分析这些细胞在断奶期的动态变化,重点鉴定和功能验证Thetis细胞亚群TC IV的角色。

-

结果显示,TC IV细胞几乎专一性地存在于肠系膜淋巴结中,其丰度在断奶前后达到峰值,正值小鼠对食物抗原产生免疫耐受的关键时期。TC IV的存在与食物特异性pTreg细胞的生成显著相关,且缺失此细胞亚群会削弱免疫耐受,表明其在调控肠道免疫稳态中的不可替代作用。

-

该研究首次揭示TC IV细胞作为口服耐受机制的核心调节者,提示其可能成为治疗食物过敏和相关炎症疾病的新型免疫治疗靶点;但研究局限于小鼠模型,未来需进一步验证其在人类免疫调节中的功能及其临床转化潜力。

2型细胞因子作用于肠神经感受器以调节神经肽驱动的宿主防御

-

肠道神经系统(ENS)通过释放神经肽调节免疫细胞功能,但其如何感知炎症信号并响应感染过程中的炎症刺激尚不清楚。该研究聚焦于一类原发性肠神经感受器(PSN)亚群,这些神经元分泌神经肽神经调节素U(NMU)和降钙素基因相关肽β(CGRPβ),并共表达2型细胞因子白细胞介素-4(IL-4)及白细胞介素-13(IL-13)受体。

-

研究采用体内外实验,发现2型细胞因子能增强PSNs中NMU和CGRPβ的表达,这一调节作用依赖于PSN中特异性表达的Il13ra1基因。删除Il13ra1导致此增强效应消失,提示IL-13信号对神经元神经肽表达调控至关重要。

-

进一步的功能验证表明,PSN中Il13ra1的缺失严重损害了宿主对胃肠道线虫Heligmosomoides polygyrus的防御能力,同时抑制了肌层免疫反应。通过共同给予NMU和CGRPβ能够逆转清除线虫的缺陷,恢复抗线虫免疫,证实这两种神经肽在调控肠道2型炎症免疫中发挥关键的双向神经免疫交互作用。

-

该研究揭示了肠道神经系统如何通过2型细胞因子感知感染信号并调节神经肽表达,从而介导肠道免疫防御,为理解肠道炎症调控机制提供了新的神经免疫交互视角。未来研究可进一步探索该机制在其他肠道感染及炎症性疾病中的作用及其潜在治疗价值。

ASB7是H3K9me3稳态的负调控因子

ASB7 is a negative regulator of H3K9me3 homeostasis – Science – 2025

中肿康铁邦

-

组蛋白H3赖氨酸9三甲基化(H3K9me3)通过异染色质蛋白1(HP1)识别既有修饰,招募甲基转移酶SUV39H1对新纳入的组蛋白进行修饰,形成正反馈环路,维持异染色质稳定。然而,该正反馈如何被限制以维持H3K9me3的稳态尚不清楚。

-

研究团队通过无偏的全基因组CRISPR-Cas9筛选,发现CUL5-ASB7 E3泛素连接酶复合体是调控H3K9me3的负调控因子。ASB7由HP1招募至异染色质区域,促进SUV39H1的泛素化降解。

-

进一步机制研究显示,在有丝分裂期间,细胞周期蛋白依赖性激酶1(CDK1)磷酸化ASB7,使其无法与SUV39H1相互作用,从而稳定SUV39H1并恢复H3K9me3水平。

-

本研究揭示了HP1、SUV39H1和ASB7构成的动态调控回路,精细调节H3K9me3的稳态,确保表观遗传信息的准确传递,并防止异染色质过度形成,对理解异染色质调控及表观遗传稳定性具有重要意义。

使用安卓手机实现全球地震检测与预警

Global earthquake detection and warning using Android phones – Science – 2025

美国Google公司

-

地震预警系统作为减轻地震灾害损失的有效策略,依赖于区域性地震网络的建设,但许多地震多发国家尚缺乏完善的监测网络。本文针对这一科学问题,提出利用全球安卓智能手机网络建立地震检测与预警体系的新方法。

-

研究中,作者开发了基于安卓手机加速度传感器数据的地震检测算法,结合预警信息传递系统及用户反馈框架。该系统在土耳其运行三年,平均每月检测到312次震级在M1.9至M7.8之间的地震,并在全球98个国家为震级≥M4.5的地震提供预警,月均发送1800万条预警信息。

-

结果显示,85%的预警接收者确实感受到震动,其中36%在震动前收到预警,28%在震动时收到,23%在震动后收到,表明系统能够实现有效的提前预警。此外,作者通过事后分析不断优化地震检测算法,提升了预警的准确性和响应速度。

-

该研究展示了基于智能手机的地震监测与预警系统可大规模实施并持续改进的潜力,为建立覆盖广泛、成本低廉的全球地震预警网络提供了创新解决方案,尤其适用于缺乏传统地震监测资源的地区。但系统性能受限于用户分布密度及手机传感器的准确性,未来仍需进一步完善。

(~ ̄▽ ̄)~ 控制性定植的基因工程微生物疗法在人类肠道中的应用

-

精准微生物组编程在治疗应用上的一个主要科学问题是如何实现可重复的结肠定植。传统方法难以保证工程菌在复杂肠道微生物群中的稳定且可控的定植,限制了微生物疗法的有效性和安全性。

-

本研究基于先前利用卟啉糖(porphyran)前生物制备的专属生态位,将基因工程菌种Phocaeicola vulgatus的必需基因调控替换为卟啉糖诱导启动子,实现了其条件性衰减和可逆定植。这种策略通过分子生物学方法设计了五基因的草酸盐降解通路,使工程菌能够在体内发挥治疗效果。

-

研究结果显示,该工程菌在临床前模型中能够有效降低高草酸尿症,后者是肾结石形成的重要致病因素。在首期1/2a临床试验中,受试者服用卟啉糖剂量与工程菌丰度呈剂量依赖关系,表现出可逆定植特性。试验还证实了尿液中草酸盐含量显著下降,验证了治疗潜力;同时揭示了长期治疗中基因稳定性所面临的挑战。

-

本研究为微生物治疗剂的肠道定植控制提供了创新策略,推动了精准微生物组干预的临床转化。然而,基因稳定性问题仍需进一步优化,以确保长期疗效和安全性。该方法有望扩展至其他疾病相关菌株的工程改造,促进微生物疗法的广泛应用。

内在无序区结合蛋白的设计

Design of intrinsically disordered region binding proteins – Science – 2025

David Baker团队

- 内在无序蛋白及肽段在生物学中发挥着关键作用,但由于其缺乏固定结构且序列与构象偏好高度多变,靶向这类系统面临巨大挑战。传统通过免疫或文库筛选获得的肽特异性抗体不仅耗时费力,而且无序抗原在注射后易被降解,因此基于序列的无序肽段识别的计算机设计方法成为亟需解决的重要科学问题。

- 研究团队提出了一种针对内在无序区序列实现特异性识别的新方法,旨在广泛应用于蛋白质组学、靶向、传感和测序等领域。该方法基于诱导契合(induced fit)结合策略,利用无序蛋白区的柔性和缺乏固定二级结构的特性,设计一系列可结合多种构象肽段骨架的蛋白结合体。首先通过经典物理设计生成针对重复肽序列的蛋白支架口袋,再利用深度学习的RFdiffusion方法重组和泛化这些口袋以适应多样化序列。通过对目标无序区序列在设计模板中的穿插匹配,筛选出最优结合模式,结合机器学习方法进行序列设计和骨架优化以提升亲和力。

- 研究中对18种合成肽序列及21种具有治疗相关性的多样内在无序区设计了结合蛋白,表达纯化后采用生物层干涉技术测定结合亲和力,多数设计达到皮摩尔到纳摩尔解离常数水平。43个目标中39个获得有效结合体,每个目标平均测试22个设计。全对全结合实验显示设计产物高度特异,仅与其目标紧密结合。设计的结合蛋白可富集低丰度细胞裂解物蛋白用于蛋白质组学,靶向癌症相关细胞外受体的无序区,拮抗G蛋白偶联受体信号,并驱动蛋白在细胞内定位。

- 该计算设计流程首次实现在任意无序肽段上设计结合蛋白。与传统难以靶向的无序蛋白不同,设计的结合蛋白通过诱导目标序列形成结合有利构象(如疏水残基集中一面,极性残基参与定制结合模式)实现高亲和力识别。团队对各种构象样本进行筛选,发现多种适合高亲和结合的构象,这与固定结构蛋白靶点可选结合模式有限形成鲜明对比。此方法为无序蛋白区域结合蛋白设计提供了通用且强大的策略,具有广泛应用前景。

FAM98B多甘氨酸介导的聚集扰乱GGC重复病的tRNA加工

-

神经退行性疾病中蛋白质聚集体的致病机制尚存争议。多个由GGC重复序列非编码区扩展引发的神经退行性疾病表现为细胞核内蛋白聚集,相关重复序列被证实可翻译为含有多甘氨酸(polyGly)结构的聚集性蛋白,这些蛋白被认为在病理中发挥关键毒性作用。该研究聚焦于两种临床表现极为相似的GGC重复疾病:脆性X相关震颤/共济失调综合征(FXTAS)和神经元核内包涵体病(NIID),探讨polyGly蛋白的致病机制。

-

研究通过构建人工扩展polyGly蛋白表达系统,纯化其形成的聚集体,并分析其蛋白质组分。发现polyGly聚集体优先结合内源性富含甘氨酸的天然无序区域(IDRs)蛋白,其中FAM98B作为tRNA连接酶复合物(tRNA-LC)的一员,含有人体蛋白组中最富甘氨酸的序列,被高度富集。polyGly通过其IDR区域诱导FAM98B聚集,导致tRNA-LC从溶解核质中耗竭,进而干扰剪接含内含子的tRNA的连接过程。

-

对FXTAS和NIID患者组织的分析显示,tRNA-LC组分被招募至核内包涵体并在溶解核质中减少,伴随tRNA剪接中间体异常积累。为了验证tRNA连接功能缺失对神经病理的贡献,研究通过脑内敲低Fam98b基因,导致成年小鼠出现进行性运动协调障碍和广泛的胶质增生,模拟了GGC重复病的关键神经退行性症状。

-

本研究提出,GGC扩展产生的polyGly蛋白通过与FAM98B的甘氨酸丰富IDR相互作用,导致tRNA连接酶复合物的功能丧失,从而破坏成熟tRNA的生成,产生细胞毒性并诱发神经退行性病理。该机制将蛋白聚集与tRNA加工缺陷两类病因联系起来,提示恢复tRNA连接活性可能成为跨多种GGC重复疾病的潜在治疗策略。

脑内内皮细胞间隙连接促进神经血管耦合过程中的快速血管舒张传播

-

脑部神经活动的能量需求瞬息万变,神经激活可迅速提升局部血流以满足需求,此过程称为神经血管耦合,涉及脑动脉网络的快速、协调的血管舒张机制。该研究旨在揭示血管内皮细胞间隙连接(gap junction)在神经血管耦合中传递血管舒张信号的作用机制。

-

研究采用了觉醒小鼠模型,通过光遗传学激活及视觉刺激,结合内皮细胞特异性基因敲除技术,针对动脉内皮细胞特异性删除了连接蛋白Cx37和Cx40,以破坏动脉间隙连接功能,进而观察血管舒张的速度与空间传播范围变化。

-

结果表明,内皮细胞间隙连接沿动静脉轴呈现分子组成的区域化,动脉段连接最为紧密。删除Cx37和Cx40后,动脉间隙连接功能丧失,导致神经激活诱导的血管舒张速度减慢且传播范围缩小,表明动脉内皮间隙连接决定了血管舒张信号的传导效率和空间分布。

-

本研究揭示了内皮细胞间隙连接作为神经血管耦合中的关键信号通路,促进血管舒张信号的快速、长距离传播。这一机制有助于脑部能量资源的灵活、高效分配,为理解神经血管功能障碍相关疾病提供了新的分子靶点和治疗思路。

病理学导向的多重染色技术实现整合性疾病图谱构建

Pathology-oriented multiplexing enables integrative disease mapping – Nature – 2025

-

蛋白质在组织中的表达和定位是健康与疾病的关键决定因素。尽管多重成像技术已大幅扩展了可空间解析的蛋白数量,但不同生物学层面(如细胞结构、亚细胞域和信号活动)的整合分析仍面临抗体组合和成像分辨率的限制,制约了图像分析的深度和广度。

-

本研究提出了病理学导向的多重染色框架PathoPlex,该系统具备高扩展性、质量控制和可解释性,结合亚细胞分辨率的多重成像技术和软件工具,以提取和解读跨生物层面的蛋白共表达模式(簇)。PathoPlex优化了超过140种商业抗体的成像,达80纳米像素分辨率,支持95轮迭代成像,且可同时处理至少40份存档活检样本,极大提升了多重成像的规模化和实用性。

-

通过原理验证实验,研究者发现上皮细胞中的JUN活性是免疫介导肾病的关键开关,显示簇分析能够捕获具有病理学意义的特征。进一步应用于人类糖尿病肾病中,PathoPlex将患者级簇与器官功能障碍联系起来,并识别出具有治疗潜力的病理特征,例如钙介导的肾小管应激。此外,该框架揭示了无组织学肾病但患有2型糖尿病个体的肾脏应激相关簇,并基于组织读数评估了葡萄糖共转运蛋白SGLT2抑制剂的治疗反应。

-

PathoPlex不仅推动了多重成像技术的普及,还为复杂组织的整合图像分析提供了创新工具,有助于构建下一代病理学图谱,促进疾病机制探索和精准治疗策略的发展。未来,该技术在多疾病、多组织的应用和跨平台验证中仍需进一步优化和扩展。

pH依赖性转录凝聚体调控炎症反应

Regulation of inflammatory responses by pH-dependent transcriptional condensates – Cell – 2025

-

炎症是机体重要的防御反应,但伴随着对正常组织功能的损害。当前对炎症负面影响的感知机制知之甚少。组织微环境的酸化与炎症密切相关,本研究探讨巨噬细胞是否通过感知组织酸化来调节炎症反应的科学问题。

-

研究采用细胞和动物模型,结合分子生物学和生物物理方法,系统分析酸性pH对巨噬细胞炎症基因表达的影响。通过高分辨率成像和蛋白质相互作用研究,发现哺乳动物BRD4蛋白作为细胞内pH的感受器,调节转录凝聚体的组装状态。

-

研究结果显示,酸性pH通过富含组氨酸的内在无序区域破坏包含BRD4和MED1的转录凝聚体,导致基因特异性炎症反应的重构。巨噬细胞内pH降低既是调控转录凝聚体的必要条件,也是充分条件,形成负反馈机制以调节炎症反应强度,验证了pH在炎症调节中的关键作用。

-

本研究揭示了一个基于pH的转录凝聚体开关机制,赋予炎症反应环境依赖的调控能力,提示通过调控炎症代价来校准炎症的程度和性质,具有重要的生理和病理意义。这一机制为炎症相关疾病的治疗提供了新的潜在靶点和思路,但具体调控网络和临床转化仍需进一步探索。

过氧化物酶体-线粒体接触处的活性氧转移调控线粒体氧化还原平衡

ROS transfer at peroxisome-mitochondria contact regulates mitochondrial redox – Science – 2025

-

线粒体作为细胞内主要的活性氧(ROS)产生场所,其氧化还原稳态的维持对于细胞的健康极为关键。虽然线粒体内部具备多种抗氧化系统,但来自线粒体外部的抗氧化机制,尤其是其他细胞器的调控作用尚未被充分理解。本研究聚焦于过氧化物酶体在调节线粒体ROS和红氧状态中的直接作用。

-

研究团队发现,过氧化物酶体膜蛋白ACBD5与线粒体膜蛋白PTPIP51共同介导了过氧化物酶体和线粒体之间的膜接触位点。这些接触位点的数量在受到线粒体氧化应激时显著增加,表明过氧化物酶体能够感应并响应线粒体的氧化状态变化。

-

通过这些膜接触,线粒体产生的ROS能够直接转移至过氧化物酶体腔内进行处理,从而有效减少线粒体内ROS的积累,维护线粒体的氧化还原稳态和功能完整性。这一发现揭示了一种多细胞器协同的抗氧化防御机制,突破了传统认为线粒体抗氧化仅靠自身系统的认识。

-

本研究拓展了膜接触位点功能的理解,将过氧化物酶体定义为线粒体ROS的“汇聚点”,为细胞如何通过多细胞器协作防御氧化损伤提供了新的分子机制视角。未来研究可进一步探讨该机制在疾病状态下的调控及其潜在的治疗价值。

巨噬细胞来源的肿瘤坏死因子M在炎症性损伤中修复肺上皮屏障

- 本研究探讨了肺部免疫反应中巨噬细胞产生的细胞因子肿瘤坏死因子M(OSM)在修复肺上皮屏障中的作用,尤其关注其如何与抗病毒免疫并行发挥功能,抵抗感染导致的组织损伤及免疫性病理变化。

- 研究采用小鼠模型,通过比较正常与缺失OSM基因的小鼠在流感病毒感染及病毒模拟物挑战下的肺部反应,结合分子生物学手段分析肺泡Ⅱ型上皮细胞(ATII细胞)的状态变化、细胞增殖及干细胞样功能。同时对肺部直接给予OSM以评估其保护作用。

- 结果显示,缺失OSM的小鼠在基础状态下ATII细胞功能异常,面临感染或炎症刺激时表现出增强的I型干扰素(IFN-I)反应和更高的死亡率。外源性OSM能显著促进ATII细胞增殖,减轻IFN-I的生长抑制效应,并提高小鼠的生存率。此外,OSM促进了肺上皮细胞类器官的形成,表明其作为一种关键的巨噬细胞来源的生长因子,维持肺上皮细胞的稳态和增殖能力,抵御免疫介导的病理损伤。

- 本研究揭示了OSM在肺部免疫和修复机制中的重要角色,为治疗病毒性肺炎等肺部炎症性疾病提供了新的潜在靶点。研究局限在于主要基于小鼠模型,未来需验证其在人类肺部疾病中的适用性及安全性。

微胶质细胞替代阻止小鼠及人类微胶质病变的进展

Microglia replacement halts the progression of microgliopathy in mice and humans – Science – 2025

- 中枢神经系统中的微胶质细胞是关键的免疫细胞,其功能障碍与多种神经疾病密切相关。CSF1R基因编码的集落刺激因子1受体在微胶质细胞中高度表达,是其生存和功能的关键。双等位基因CSF1R突变会导致微胶质细胞先天缺失和围产期致死,而单等位基因突变则引发CSF1R相关微胶质病变(CAMP),即成人起病的白质脑病ALSP,且目前无有效治疗手段。

- 针对ALSP病因在于微胶质细胞中特异表达的CSF1R突变,研究团队假设通过替代携带病理突变的微胶质细胞为野生型细胞,可阻断疾病进程。基于此前开发的微胶质替代策略(统称为MISTER),研究构建了更符合人类ALSP临床特征的两种携带人类CSF1R热点突变的小鼠模型,模型忠实再现了微胶质细胞数量减少、脑钙化、髓鞘病变、轴突肿胀及球状体、运动和认知障碍等病理和行为学表现。

- 研究通过骨髓移植(Mr BMT)将野生型微胶质细胞替代ALSP小鼠中的突变微胶质细胞,显著纠正了CSF1R突变导致的病理状态,阻滞脑部病变进展,恢复神经信号传导,改善运动及认知功能。单细胞RNA测序显示,微胶质替代修复了异常的CSF1R信号通路,使少突胶质细胞趋于正常表型。研究进一步证实,治疗效益主要源自微胶质细胞中CSF1R功能的恢复,而非外周巨噬细胞替代或单纯微胶质再生。此外,趋化因子受体CCR2被鉴定为微胶质替代成功的关键因子。传统骨髓移植(tBMT)在健康脑中难以有效替代微胶质细胞,但因ALSP患者微胶质细胞CSF1R缺陷造成竞争劣势,tBMT实现了有效替代,疗效与Mr BMT相当。

- 临床方面,研究在八名ALSP患者中应用tBMT治疗,采用^18F-FDG PET显像显示脑部葡萄糖代谢提升,MRI及临床评估结果表明疾病进展被阻断,运动功能得到保留,认知能力稳定,随访期达24个月。此外,该研究为一例ALSP患者误诊为成人型异染性白质营养不良并接受tBMT后长期稳定的临床观察提供了机制解释。这些结果为微胶质替代策略(MISTER)作为ALSP及其他微胶质功能障碍相关中枢神经系统疾病的潜在治疗方法提供了有力的临床前和临床证据。

全小鼠外周神经亚细胞分辨率高速成像绘图

High-speed mapping of whole-mouse peripheral nerves at subcellular resolution – Cell – 2025

中国安徽合肥中国科学技术大学微观物理科学国家研究中心

-

以往哺乳动物大脑中尺度连通组学的快速发展推动了脑神经网络的解析,但由于体型和结构复杂性,外周神经系统的整体精细绘图仍然面临重大挑战。本研究针对这一科学问题,旨在实现全身范围内外周神经的高分辨率快速成像与空间重建。

-

研究团队开发了一套高通量的块面体积成像系统,结合全身优化的透明化处理流程,能够在40小时内完成成年小鼠全身的微米级分辨成像。该系统综合了三维重建技术和多模态标记手段,包括Thy1-EGFP转基因标记,免疫荧光染色以及病毒溯源技术,深入刻画不同类型神经纤维的空间分布和投射路径。

-

结果显示,感知和运动神经纤维沿腹侧和背侧神经支展现出显著的形态学差异。免疫染色揭示交感神经及其分支遍及肢体肌肉、骨骼及大部分内脏器官,表现为典型的血管周围分布模式。病毒追踪进一步解析了迷走神经及单个迷走纤维的细微结构,发现其投射路线涉及多个预料之外的器官,揭示了外周神经系统复杂的解剖连接。

-

本方法为揭示不同系统间细胞级相互作用提供了全身层面的技术手段,有助于深入理解体内神经网络如何调控生理和病理过程。尽管系统已实现高效成像和精准定位,但仍需进一步提升动态成像能力及对更大样本量的适用性,以扩大其在神经科学及临床研究中的应用潜力。

联合抗逆转录病毒治疗和MCL-1抑制减缓HTLV-1感染的体内进展

澳大利亚墨尔本大学感染疾病与免疫防御部

-

本研究聚焦于人类T细胞白血病病毒亚型C(HTLV-1c)的感染防治,旨在鉴定有效的预防及治疗手段。通过建立人源化小鼠模型,研究者比较了HTLV-1c与更常见的亚型A(HTLV-1a),发现HTLV-1c的疾病表现更为侵袭性,可能导致更高的肺部并发症风险。

-

研究采用了临床相关剂量的抗逆转录病毒药物替诺福韦和多替拉韦联合治疗,观察其对HTLV-1c传播和疾病进展的抑制效果。利用单细胞RNA测序和细胞内流式细胞术揭示,HTLV-1c感染导致感染细胞内源性凋亡通路失调。

-

在此基础上,研究进一步评估了针对抗凋亡蛋白MCL-1的BH3模拟物的药理学抑制作用,结果显示该抑制剂能够选择性杀灭HTLV-1c感染细胞,而其他抗凋亡蛋白如BCL-2、BCL-XL及BCL-w的抑制剂则无此效果。联合抗逆转录病毒治疗后,MCL-1抑制显著延缓了疾病在体内的进展。

-

综上所述,本研究提出抗逆转录病毒治疗与MCL-1拮抗剂联用为针对HTLV-1c的潜在临床疗法,具有抑制病毒传播及延缓疾病进展的双重优势,呈现出临床相关且可能具备治愈潜力的新策略,但未来仍需进一步验证其长期疗效及安全性。

人类神经元亚型编程通过单细胞转录组结合模式筛选

-

神经科学研究中广泛采用人类诱导多能干细胞(PSCs)通过过表达原始转录因子(TFs)诱导生成神经元(iNs),用于神经发育、疾病模型和药物筛选。然而,体外构建具有高度异质性的人类神经元亚型仍具挑战性,亟需系统化策略以拓展神经元多样性。本文旨在探究如何利用广泛表达的促神经转录因子(如NGN2和ASCL1)与形态发生因子(morphogens)协同作用,指导神经元区域模式化,进而编程不同神经元亚型。

-

本研究设计了系统化的形态发生因子组合筛选,结合促神经TFs过表达,使用高通量单细胞RNA测序(scRNA-seq)分析了近70万细胞,涵盖480种独特的形态发生因子组合条件。通过此策略,作者鉴定出多样化的iNs亚型,这些亚型在发育轴线上对应人类前脑、中脑、后脑、脊髓及外周神经系统的神经元,且涵盖谷氨酸能、GABA能、多巴胺能及乙酰胆碱能等主要神经递质特征。电生理特性也显示这些亚型具有功能上的显著差异。

-

利用scRNA-seq数据推断基因调控网络,作者发现特定形态发生因子组合激活关键转录因子的调控子(regulons),这些调控子驱动神经元向特定亚型分化。通过基因过表达和CRISPR-Cas9敲除实验验证了这些转录因子在亚型特异性形成中的关键作用:缺失关键TFs时形态发生因子无法诱导特定亚型形成,而单独过表达关键TFs即可在无形态因子条件下驱动特定亚型生成。此外,先用形态因子预处理PSC,再诱导TF表达,能激活更贴合原代组织的调控子,促进生成更均一且更接近人体原代神经元的iN亚型。

-

本研究显著扩展了体外人类iNs的神经元亚型多样性,揭示了促神经转录因子与形态发生因子协作调控细胞命运获得的机制。鉴定的调控子为未来定向生成纯净特定神经元亚型提供了理论基础。该数据集支持基于形态因子的细胞命运预测建模,方法也具备推广至其他细胞类型的潜力,对深入理解人类生物学、疾病机制和推动再生医学及治疗创新具有重要意义。

保守性错义变异的致病性及其在同源基因中的表型相关性研究

德国科隆大学科隆基因组中心

-

当前临床遗传检测中,大多数错义变异被归类为意义不确定变异。已有研究表明,基因家族内同源蛋白序列中保守位点的变异常常具有类似的有害效应及分子后果。本研究系统性地在全外显子组范围内评估了同源基因中致病变异的存在是否能够作为新变异致病性的证据。此外,针对电压门控钠通道基因家族,利用变异与专家整理的临床表型数据,分析了各基因多种疾病的表型模式在变异位点间的保守性。

-

通过对9928个基因归入2054个同源基因家族,映射59万致病变异和190万群体变异,发现带有可分类证据的氨基酸残基数量相比单基因数据增加了5.1倍。同源基因中存在致病变异的位置对应的新变异,其致病性的正似然比达到13.0。在涉及十个编码电压门控钠通道的基因及22个专家整理疾病中,基于三维结构空间位置识别出跨同源基因的表型相关性。例如,SCN1A、SCN2A、SCN5A及SCN8A等基因中多个已知的功能丧失相关疾病表现出变异的空间重叠聚集。

-

进一步显示,整合表型信息的同源变异映射显著提升了变异的分类准确性。本研究方法有效利用同源基因间保守的致病变异及其相关表型,提供了定量且可信的支持,促进了临床遗传变异的解释和判定。

-

该研究拓展了基于同源基因信息进行致病性预测的视角,尤其强调了表型数据的整合价值。未来工作可进一步探索更广泛基因家族及多样化表型的关联,提升遗传变异临床解读的精准性和可靠性。

可扩展的先天性免疫缺陷遗传变异生成功能分类加速临床诊断与治疗

中国美国哥伦比亚大学Vagelos医学院;哥伦比亚大学欧文医学中心血液肿瘤学部;哥伦比亚转化免疫学中心;赫伯特欧文综合癌症中心

-

先天性免疫缺陷(IEI)的诊断依赖于下一代测序技术,但大量出现的意义不明变异(VUS)导致临床判断不确定性。研究聚焦于激活型PI3Kδ综合征(APDS),该病由PIK3CD或PIK3R1基因的功能获得性变异引起,影响PI3Kδ异二聚体功能,亟需对VUS进行功能性鉴定。

-

本研究采用大规模并行碱基编辑技术在人T细胞中系统生成PIK3CD和PIK3R1的数千种变异,结合关键临床相关的信号通路指标(磷酸化AKT/S6),筛选出超过100个未经注释或功能不明的变异,进行功能分类并通过实验验证了27个关键变异的致病性。

-

进一步实验发现,FDA批准的PI3Kδ抑制剂Leniolisib能有效修复这些功能获得性变异导致的异常信号和T细胞功能障碍,但部分PIK3R1热点变异对该药物表现出部分耐药性,联合mTORC1/2抑制的组合疗法可克服耐药性。研究还通过APDS患者的T细胞验证了体外筛选结果的临床相关性。

-

通过将功能筛选与群体基因组学数据整合,研究提示APDS的患病率可能被低估。此工作为IEI遗传变异的功能解析提供了一种可广泛应用的高通量策略,显著减少了测序结果中变异意义的不确定性,促进精准诊断和个体化治疗的发展。

门控和Noelin对天然Ca2+-可渗透AMPA受体的聚集调控

Gating and noelin clustering of native Ca2+-permeable AMPA receptors – Nature – 2025

- AMPA型离子型谷氨酸受体(AMPARs)在快速兴奋性突触传递中发挥关键作用,并且对于突触可塑性、运动协调、学习和记忆等生理功能至关重要。然而,尽管对重组AMPA受体和天然钙不可渗透(CI)AMPAR及其辅助蛋白的结构有较多研究,天然钙可渗透(CP)AMPAR的分子构象仍未明晰。该研究针对CP-AMPAR的亚基组成、生理结构和门控机制展开,填补了该领域的知识空白。

- 研究团队利用免疫亲和纯化技术从大鼠小脑中分离出天然CP-AMPAR,结合冷冻电子显微镜(cryo-EM)技术进行高分辨率结构解析。通过此方法,首次可视化了这一受体的结构,揭示其主要由GluA1和GluA4亚基组成,其中GluA4定位于B和D位点,辅助亚基如TARPs分布于B′/D′位点,CNIHs或TARPs则位于A′/C′位点。此外,解析了Noelin 1与GluA1/A4复合物的结构,发现Noelin 1特异性结合于GluA4 B和D位点。

- 研究结果显示,Noelin 1通过稳定氨基端结构域(ATD)层,促进AMPAR形成二聚体并可能通过细胞外网络实现受体的簇集,进而调控受体在突触中的分布和响应性。尽管Noelin 1不直接影响受体的门控特性,但其在受体簇集和突触功能调节中发挥重要作用。该发现为理解CP-AMPAR的结构功能关系及其在神经信号传递中的调控机制提供了新视角。

- 该研究首次揭示了CP-AMPAR的分子架构及其与Noelin 1的相互作用,促进了对AMPA受体生理功能和突触调控机制的理解。未来工作可进一步探讨Noelin介导的受体聚集在神经系统疾病中的潜在角色及其作为治疗靶点的可能性。

人类甜味受体的结构与功能特征解析

Structural and functional characterization of human sweet taste receptor – Nature – 2025

中国上海科技大学生命科学与技术学院

-

甜味感知不仅影响饮食选择,还与代谢健康密切相关。人类甜味受体作为一类C类G蛋白偶联受体(GPCR)的异二聚体,由TAS1R2和TAS1R3组成,能够感知天然糖类、人工甜味剂及甜蛋白等多种甜味物质,且超越单纯味觉,参与代谢调控。然而,缺乏该受体的三维结构限制了对其分子作用机制的深入理解。

-

本研究采用冷冻电镜技术解析了全长人类甜味受体的空态及蔗糖醇结合态结构。结果显示该异二聚体呈现独特的不对称构象,蔗糖醇仅特异性结合于TAS1R2的“捕蝇草”结构域。结合定点突变实验和分子动力学模拟,系统揭示了甜味分子在TAS1R2中的识别模式。

-

结构对比进一步阐明了配体结合诱导的构象变化及该受体的独特激活机制。研究发现的信号传递机理不仅丰富了对C类GPCR家族化学感受器的认识,也为新一代甜味剂的分子设计提供了理论基础。

-

该研究填补了人类甜味受体结构生物学的空白,推动了甜味感知及其相关代谢调控分子机制的理解。未来研究可进一步探讨不同甜味分子的作用差异及其在代谢疾病中的潜在应用价值。

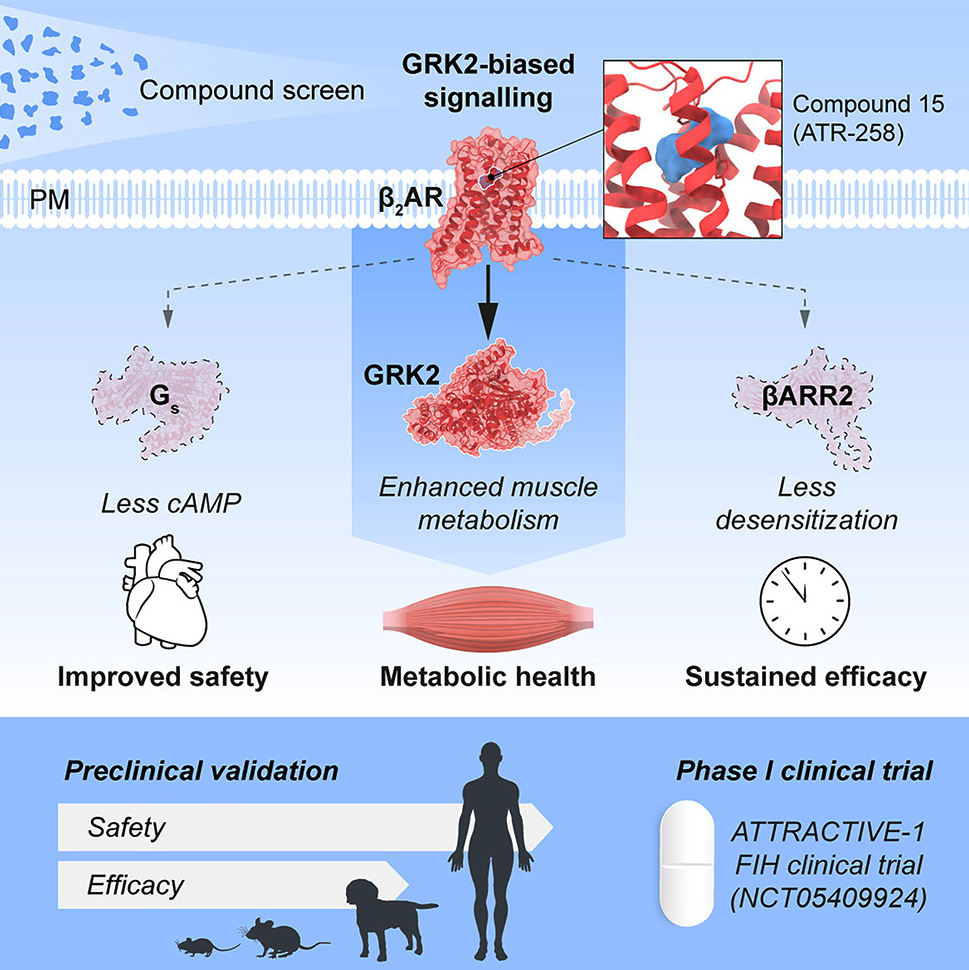

GRK偏倚肾上腺素受体激动剂治疗2型糖尿病和肥胖症

GRK-biased adrenergic agonists for the treatment of type 2 diabetes and obesity – Cell – 2025

瑞典斯德哥尔摩Atrogi AB;中国瑞典斯德哥尔摩斯德哥尔摩大学韦纳-格伦研究所分子生物科学系;中国瑞典斯德哥尔摩卡罗林斯卡学院生理与药理学系个体化医学与药物开发科

-

GPCRs(G蛋白偶联受体)的偏倚激动作用被认为有潜力开发更安全的药物。目前研究多聚焦于G蛋白与β-逮捕蛋白的平衡,但诸如GPCR激酶(GRKs)等其他信号转导分子尚未充分探讨。GRK2对β2肾上腺素受体(β2AR)介导的葡萄糖摄取至关重要,但β2AR激动剂因Gs/cAMP通路引起的心脏副作用及β-逮捕蛋白依赖的受体脱敏,在临床血糖管理中表现不佳。

-

本研究通过基于配体的虚拟筛选和化学进化策略,设计了偏向GRK耦合的β2AR路径选择性激动剂。这些化合物在高血糖和肥胖的临床前模型中表现优异,同时相较于传统β2AR激动剂和肠促胰素模拟剂,显示出更低的心脏和肌肉副作用风险。

-

研究进一步证实了主导候选药物具有良好的药代动力学特征,并在安慰剂对照的临床试验中耐受性良好。该偏倚GRK的β2AR部分激动剂为2型糖尿病和肥胖的口服治疗提供了一种有前景的替代方案,优于现有注射肠促胰素类药物。

-

该研究不仅拓展了GPCR信号偏倚调控的药物设计思路,而且为代谢性疾病的安全治疗提供了新靶点和策略,但仍需后续大规模临床验证其长期疗效和安全性。

细胞嘧啶核苷类似物引起神经毒性的机制

Mechanism of cytarabine-induced neurotoxicity – Nature – 2025

- 该研究聚焦于后有丝分裂神经元中高丰度的甲基化胞嘧啶及其氧化中间体(例如5-羟甲基胞嘧啶)在表观遗传调控中的功能,特别探讨了细胞嘧啶核苷类似物(如阿糖胞苷)对神经元DNA完整性的影响及机制。

- 研究采用体内外神经细胞模型,结合高通量测序、DNA损伤检测和分子生物学技术,揭示阿糖胞苷在TET酶介导的5-甲基胞嘧啶主动去甲基化过程中,阻断了依赖于胸腺嘧啶-DNA糖基化酶(TDG)的碱基切除修复,导致DNA双链断裂的产生。

- 结果表明,这些双链断裂通过DNA连接酶4介导常转化为缺失和易位。在体内,小脑中的Purkinje细胞和Golgi细胞是主要表现出高水平DNA损伤的神经元群体。Purkinje细胞中,TET靶向富集于带有增强子相关组蛋白修饰的高表达基因体,这些基因多参与运动协调功能,从分子机制上解释了阿糖胞苷长期以来被观察到的小脑神经毒性。进一步对比发现,其他细胞嘧啶类似物如吉西他滨,在神经元中仅引起单链断裂,依赖DNA连接酶3修复,毒性较小。

- 该研究揭示了TET介导DNA去甲基化、碱基切除修复与基因表达调控之间的机械联系,为细胞嘧啶类似物抗肿瘤药物神经毒性的差异提供了合理的分子基础,有助于优化抗癌治疗策略及神经保护干预。

条形码病毒追踪揭示免疫抑制性星形胶质细胞与胶质瘤的相互作用

Barcoded viral tracing identifies immunosuppressive astrocyte–glioma interactions – Nature – 2025

-

胶质母细胞瘤(GBM)是最致命的原发性脑肿瘤,肿瘤微环境(TME)中的免疫抑制是免疫靶向治疗的一大障碍,但当前对GBM TME免疫调控机制的理解仍然有限。该研究旨在揭示TME中细胞间的免疫调节机制,特别是星形胶质细胞与肿瘤细胞的相互作用。

-

研究团队开发了一种基于条形码病毒的细胞间相互作用追踪技术,结合单细胞及整体RNA测序分析、人类类器官GBM培养、体内细胞特异性CRISPR–Cas9基因扰动,以及人鼠双实验模型,从分子层面解析TME中星形胶质细胞与GBM的通信网络。

-

结果发现,星形胶质细胞表达的膜联蛋白A1(ANXA1)与肿瘤细胞上的甲酰肽受体1(FPR1)构成双向信号通路,抑制肿瘤特异免疫。FPR1在肿瘤细胞中抑制免疫原性坏死性凋亡,而ANXA1在星形胶质细胞中抑制NF-κB及炎症小体的激活。ANXA1与FPR1的表达水平与GBM患者的预后不良密切相关。通过基因敲除该信号通路,可增强树突状细胞、T细胞及巨噬细胞的抗肿瘤免疫反应,促进肿瘤特异性CD8+ T细胞的浸润并减少T细胞耗竭。

-

本研究创新性地实现了临床样本和前临床模型中TME细胞间相互作用的单细胞分辨率分析,阐明了ANXA1–FPR1介导的星形胶质细胞与胶质瘤细胞的双向通信作为免疫逃逸和肿瘤进展的关键驱动因子,提示该信号通路可能成为提升GBM免疫治疗效果的新靶点。

移植来源于人多能干细胞的硝酸能神经元改善小鼠肠道蠕动障碍

Engrafted nitrergic neurons derived from hPSCs improve gut dysmotility in mice – Nature – 2025

-

胃肠道运动障碍是一类临床上缺乏有效治疗手段的重大疾病,主要由肠神经系统中产生一氧化氮(NO)的抑制性运动神经元功能异常引起。这些NO神经元对于调节肠道运动至关重要,其丧失或功能障碍与贲门失弛缓症、胃轻瘫、肠假性梗阻和慢性便秘等严重疾病密切相关。针对这一科学问题,研究旨在开发基于人多能干细胞(hPSCs)的治疗平台,以促进胃肠运动障碍的细胞治疗策略。

-

研究团队采用无偏筛选方法,鉴定出可以调节NO神经元活性并提升小鼠结肠组织离体运动性的药物候选物。进一步构建了高通量策略,解析驱动NO神经元发生的发育程序,发现抑制血小板衍生生长因子受体(PDGFRs)可促进肠神经系统前体细胞向NO神经元分化。

-

将体外分化得到的NO神经元移植到缺乏NO神经元的小鼠肠道中,观察到细胞的稳健植入及持续存活,且肠道运动功能显著改善,表明该移植策略具有治疗神经退行性胃肠疾病的潜力。这一结果不仅验证了hPSC衍生NO神经元的功能性,还证明了其在体内的整合能力。

-

本研究建立了一个系统性的细胞治疗框架,开辟了胃肠道神经病变的治疗新途径。尽管取得了突破性进展,但未来仍需进一步评估长期疗效及安全性,并探索临床转化中的适应症和最佳移植方案,以推动该技术的临床应用。

胶质细胞谷氨酸能神经末梢神经递质释放的细胞内Ca2+敏感性

-

本研究聚焦于脑内负责同步神经递质释放的主要钙离子传感器——突触蛋白Synaptotagmin-1(Syt1),探究其在新皮层小型突触中介导递质释放的钙依赖性特征,旨在揭示新皮层神经元间通讯的钙动力学机制及其与其他脑区(如后脑Syt2介导释放)间的差异。

-

研究采用电生理技术结合激光光解笼束缚Ca2+法,精确定量了新皮层第五层锥体神经元突触中递质释放对细胞内Ca2+浓度的依赖性,并通过计算模型对释放动力学进行了深入解析。

-

结果显示,Syt1介导的递质释放对Ca2+具备较高亲和力和显著的正协同性,其剂量反应曲线在动作电位引发的Ca2+浓度范围内非常陡峭,表明其释放机制在中等Ca2+升高条件下表现出高可靠性和灵敏调控能力。此外,与小脑Purkinje细胞中Syt2介导的释放机制存在显著不同,提示不同脑区的突触释放机制具有功能适应性差异。

-

该研究丰富了对新皮层突触传递机制的理解,强调了Syt1作为钙感受器在调控神经递质释放中的关键作用及其功能优化,有助于未来对神经信息处理及相关神经疾病的深入解析;但研究局限于体外脑切片模型,未来需进一步体内验证其生理相关性。

GGCX膜拓扑结构逆转介导细胞质羧化以实现抗病毒防御

美国哈佛大学

- 该研究聚焦于线粒体抗病毒信号蛋白(MAVS)的调控机制,MAVS作为抗病毒免疫中的关键适配器,其调控尚未完全明确。研究发现MAVS蛋白可通过维生素K依赖的γ-谷氨酰羧化酶(GGCX)发生羧化修饰,而这与此前报道的GGCX膜拓扑结构存在矛盾,提示新的调控机制。

- 研究通过细胞生物学和分子生物学方法发现,GGCX能够发生膜拓扑结构的逆转,使其活性位点朝向细胞质,从而实现对MAVS的细胞质内羧化修饰。这一修饰显著增强MAVS诱导I型干扰素的能力,同时抑制了细胞凋亡信号的激活。

- 基因敲除GGCX、维生素K缺乏饮食或通过华法林抑制维生素K环氧还原酶1导致维生素K耗竭,均使小鼠对脑部病毒感染的抵抗力显著下降,显示GGCX介导的羧化修饰在抗病毒防御中发挥关键作用。

- 本研究首次揭示了细胞质蛋白羧化的存在及GGCX膜拓扑逆转的机制,阐明了维生素K水平调节对抗病毒免疫反应的影响,拓展了维生素K和羧化酶在免疫调控中的新功能,提示其在开发抗病毒治疗策略中的潜在价值。

(~ ̄▽ ̄)~ Zincore,一种非典型的共调控因子,通过结合锌指转录因子调控基因表达

- 转录因子(TFs)通过结合DNA特异序列启动基因转录,通常具有独立的DNA结合域和效应域。然而,作为最大转录因子家族的锌指转录因子(ZNFs)往往缺乏明确的效应域,其转录激活机制尚不清楚。本研究关注如何调节这些ZNFs的转录活性这一重要科学问题。

- 研究团队通过汇编多项单倍体遗传筛选的表型数据,筛选出可能组成调控复合物的基因对,发现QRICH1和SEPHS1这对基因组成了一个新型蛋白复合物——Zincore。通过遗传、细胞和动物模型实验,结合染色质免疫共沉淀测序和功能分析,系统阐明了Zincore的作用机制。

- 结果显示,Zincore复合物与多种ZNFs直接相互作用,包括ZFP91、ZNF652、ZNF526和PRDM15,并通过识别锌指特有的结构域而非特定残基,促进其与DNA的结合和基因转录激活。冷冻电镜结构揭示Zincore通过SEPHS1的精氨酸钳夹持ZFP91的锌指域,稳定其结合于靶基因启动子位点。临床相关性强,患者中发现的QRICH1和SEPHS1突变导致神经发育异常,鼠模型中QRICH1缺失引发胚胎致死和脑细胞凋亡,进一步验证了Zincore在发育中的关键功能。

- 该研究首次发现一种非典型共调控因子,它不是通过传统效应域,而是直接与锌指DNA结合域相互作用,形成一种“锁定”机制,稳定ZNF蛋白在基因组上的结合。这一机制有助于理解ZNF如何选择特定启动子结合位点,维持稳定基因表达谱,对发育生物学和转录调控领域具有重要意义,同时提示尚有其他转录因子参与Zincore的基因组募集,未来研究可进一步揭示其全貌及潜在调控网络。

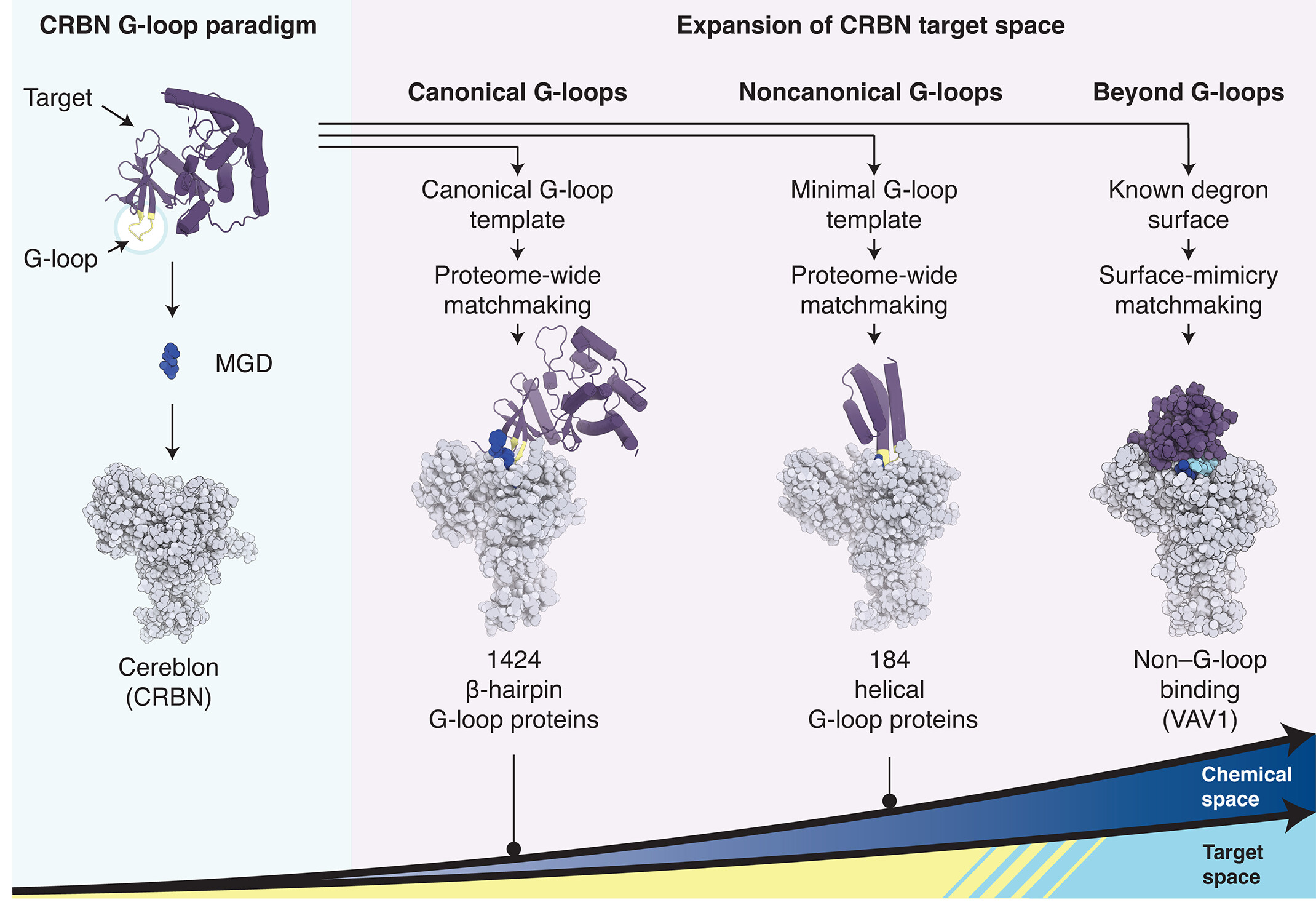

(~ ̄▽ ̄)~ 挖掘CRBN靶点空间重新定义分子胶诱导的新底物识别规则

美国波士顿Monte Rosa Therapeutics公司

-

分子胶降解剂(MGDs)是一类新兴的小分子药物,通过诱导目标蛋白与E3泛素连接酶接近,实现目标蛋白的泛素化及降解。已知CRL4CRBN泛素连接酶通过识别β-发夹G-loop降解信号招募其药效靶点,该结构简单且在人类蛋白组中普遍存在,其表面特征能与CRBN-MGD界面形成互补,实现蛋白质-蛋白质相互作用,类似内源性CRBN底物的识别方式。

-

研究团队基于G-loop界面与CRBN的简单性以及人类蛋白质组中G-loop样结构的丰富性,采用计算匹配算法对人类蛋白质结构数据库(Protein Data Bank和AlphaFold2模型)进行全蛋白组筛选,预测1633种蛋白通过表面暴露的G-loop类似结构可能与CRBN兼容。这些预测G-loop分布于250多种结构域和近100种靶点类别,其中许多此前被认为难以用小分子靶向。

-

除了经典的β-发夹G-loop,团队还发现了一种结构上独特的螺旋G-loop作为CRBN识别的新降解信号。进一步研究表明,不依赖结构上预定义的G-loop样结构的分子表面模仿(molecular surface mimicry)机制同样可以实现目标蛋白与CRBN的相互作用。例如,VAV1蛋白的C端SH3c结构域虽然缺乏典型G-loop结构,但通过模仿已知CRBN G-loop底物GSPT1的表面特征,在MGD依赖下与CRBN结合。结构分析揭示,VAV1 SH3c利用不同的折叠方式形成关键氢键,与CRBN的结合模式重新定义了分子胶诱导的靶点识别规则。

-

本研究系统揭示了CRBN识别靶点的高度适应性,拓展了分子胶降解剂靶点的范畴,突破了传统β-发夹G-loop模式的限制。研究指出,CRBN与目标蛋白的互补性依赖于其表面特征,这些特征由MGD结合位点调控,为设计新一代MGDs以靶向传统药物难以攻克的蛋白提供了理论基础和设计策略,具有重要的药物开发前景。

染色体特异性着丝粒模式定义了人类基因组的centeny图谱

Chromosome-specific centromeric patterns define the centeny map of the human genome – Science – 2025

意大利罗马大学Sapienza大学基因组进化实验室

-

着丝粒是由高度重复且快速进化的DNA序列组成,其序列复杂多变且难以解析,限制了对其结构和功能的系统性研究。研究表明,着丝粒功能主要依赖特化的染色质状态而非其DNA序列本身,但不同染色体及个体间着丝粒DNA的大小、结构和组成存在显著差异,因此开发可大规模解析此类重复区的有效方法极具挑战性。

-

本研究提出了一种基于基因组中保守DNA元件——着丝粒蛋白B(CENP-B)结合位点——间距特征的新颖计算策略。该方法通过将着丝粒DNA序列转化为基于CENP-B盒距离的数值表示,绕过了复杂的序列变异,类似片段长度分析,从而实现对高重复区的定量分析和比较。

-

利用名为Genomic Centromere Profiling (GCP)的计算流水线,研究团队精确定位了人类染色体组装中CENP-B盒的分布,并发现其在不同个体和单倍型中表现出高度保守的染色体特异性模式。该模式不仅存在于着丝粒DNA中,还广泛分布于非着丝粒区域(异位着丝粒序列,ECS),形成了独特的“centeny图谱”。该图谱可作为快速注释和鉴定基因组装结构变异、错误组装及着丝粒扩张位点的工具。此外,跨物种比较显示着丝粒CENP-B盒间距在进化相关物种间亦高度保守。

-

本研究揭示了隐藏于人类基因组中的一个祖先级别的基因组架构,通过基于功能相关保守结合位点间距的数值条码化,极大简化了对复杂着丝粒序列的解析。GCP工具套件不仅促进了着丝粒在进化与疾病中的研究,而且可用于从原始测序数据到组装体的快速注释。异位着丝粒结合位点与特定表观遗传状态的联系提示CENP-B蛋白可能在染色体臂上具备除着丝粒外的潜在功能,开启了对其进化动力学及功能多样性的全新探索方向。

通过深度网络推断雅可比场实现多样机器人控制

Controlling diverse robots by inferring Jacobian fields with deep networks – Nature – 2025

-

仿生机器人通常结构复杂、材料多样,且缺乏感知能力,随着使用过程材料特性可能发生变化,这给其建模与控制带来了巨大挑战。传统机器人模型多基于刚性连杆与关节,难以适应软体机器人或多材料机器人系统的控制需求。如何实现通用且高效的控制方法,是机器人领域亟需解决的科学问题。

-

本研究提出了一种基于深度神经网络的方法,通过输入机器人运动的视频流,推断其视觉运动学雅可比场——即机器人执行器对三维空间各点位置的灵敏度分布。该方法不依赖于机器人材料、执行机构及传感器的先验知识,仅用单目摄像头作为传感器,在无需专家干预的情况下,通过观察机器人随机动作数据实现自监督训练。

-

研究团队在多种机器人操作臂上验证了该方法,涵盖不同的驱动方式、材料构成、制造工艺及成本水平。结果显示,该方法能够准确实现闭环控制,并成功恢复每台机器人的因果动力学结构,有效弥补传统模型建立的局限,提升了软体及复杂机器人系统的控制精度与鲁棒性。

-

该工作显著拓展了机器人控制的设计空间,降低了对复杂传感器和模型设计的依赖,推动了机器人自动化的普及与应用。未来,基于视觉神经网络推断控制策略的思路将有助于实现更加灵活、多样化的机器人系统,但在极端环境下的泛化能力及实时性能仍需进一步研究。

TTYH2与APOE相互作用促进内体脂质转运

Interactions between TTYH2 and APOE facilitate endosomal lipid transfer – Nature – 2025

-

研究聚焦于Tweety同源蛋白(TTYHs)家族,这是一类真核膜蛋白,先前基于结构特征推测其可能参与可溶性载体与细胞膜之间的脂质转运,但缺乏实验数据支持该假设。本文旨在揭示TTYH2的分子作用机制及其潜在的脂质转运功能。

-

通过内源性蛋白的拉下实验,研究团队首次鉴定出人类TTYH2与载脂蛋白E(APOE)存在相互作用。细胞亚分馏和免疫细胞化学实验显示二者在内体区室发生共定位,提示其功能关联。随后的结合实验和结构学分析明确TTYH2中一个面向内体腔的扩展结构域为APOE结合表位。

-

结构解析揭示APOE-脂蛋白颗粒与TTYH2复合物的结合模式,使脂质处于有利于其向膜扩散的空间位置。此外,体外脂质转运实验验证TTYH2能够加速脂质的转移过程。整体结果表明TTYH2参与APOE载脂蛋白介导的脂质从内体被卸载到膜上的关键步骤。

-

该研究首次定义了一类新蛋白家族,专门促进脂质从载体蛋白中提取及其插入细胞膜,尤其在脑组织中尤为重要,因为APOE介导星形胶质细胞与神经元之间的脂质转移。这一发现为理解神经脂质代谢及相关疾病提供了新的分子靶点和理论基础,但其在体内复杂环境中的调控机制及其它TTYH家族成员的功能仍需进一步研究。

RNA假尿苷编辑及解码实现的RNA密码子扩展

RNA codon expansion via programmable pseudouridine editing and decoding – Nature – 2025

-

本研究聚焦于通过扩展遗传密码实现非常规氨基酸(ncAAs)的编码,以塑造蛋白质功能的定制化化学性质。传统的遗传密码扩展多依赖于转录终止密码子的重新编码,但这种方法在细胞内存在部分非正交性,影响了特异性和效率。为克服这一科学问题,作者提出了一种新颖的RNA密码子扩展(RCE)策略,利用可编程的假尿苷(Ψ)编辑在特定mRNA转录本上引入并解码生物正交的Ψ密码子,实现ncAAs的精准插入。

-

研究方法上,RCE体系由可编程导向RNA、工程化解码tRNA及氨酰-tRNA合成酶组成。首先,作者构建了RCE(ΨGA)系统,通过ΨGA密码子成功将功能性ncAAs引入蛋白质中。随后,进一步开发了RCE(ΨAA)和RCE(ΨAG)系统,三个Ψ密码子与其对应的tRNAPyl均表现出相互正交的特性。这种设计确保了多种ncAAs在同一细胞中的精确编码。

-

研究结果显示,RCE体系在转录组和蛋白质组层面具有比传统遗传密码扩展策略更高的特异性和准确性。此外,RCE系统还可与遗传密码扩展方法兼容,实现双重ncAA编码,显著提升多样性和应用潜力。该方法通过在转录后修饰层面利用Ψ作为新的“字母”,为RNA密码子的扩展和定点ncAA插入开辟了全新途径。

-

这一研究不仅拓宽了遗传字母的边界,还为真核细胞中定点引入非常规氨基酸提供了强大工具,促进蛋白质工程和合成生物学的发展。未来工作可聚焦于进一步优化Ψ编辑效率及体系的细胞适应性,以推动其在临床和工业应用中的转化。

解码蝗虫中4-乙烯基茴香醚的生物合成及关键酶

Decoding 4-vinylanisole biosynthesis and pivotal enzymes in locusts – Nature – 2025

中国科学院昆明动物研究所

-

蝗虫群聚信息素4-乙烯基茴香醚(4VA)在群居迁飞蝗虫中被特异性释放,是形成破坏性蝗虫群灾害的关键因子。当前蝗虫灾害的控制严重依赖化学农药,造成了环境和健康问题。鉴于信息素在昆虫通讯及行为中的核心作用,探索其生物合成路径可为开发创新的行为调控策略提供新思路,进而减少对化学农药的依赖。

-

本研究系统解析了蝗虫4VA的生物合成途径,揭示了关键酶及其催化过程。4VA的合成始于食物植物中的苯丙氨酸,经过肉桂酸、对羟基肉桂酸和4-乙烯基苯酚(4VP)三个前体步骤。特别地,将4VP甲基化生成4VA的步骤是群居蝗虫所特有,由两种甲基转移酶4VPMT1和4VPMT2催化。

-

通过4VPMT2与4VP及S-腺苷-L-甲硫氨酸的X射线共晶结构解析,研究团队设计了4-硝基酚作为底物替代物,并筛选出多种化合物能够抑制4VPMT酶活性,进而阻断4VA的合成,抑制蝗虫的聚集行为。

-

该研究阐明了4VA合成的化学逻辑,明确了两个关键甲基转移酶作为调控靶点,为蝗虫群落管理提供了新的策略和潜在的环保型行为调控剂。研究成果不仅丰富了昆虫信息素生物合成的基础知识,也为开发低毒性蝗虫防治手段奠定了坚实基础。

癌症转移过程中神经向癌细胞转移线粒体的机制

Nerve-to-cancer transfer of mitochondria during cancer metastasis – Nature – 2025

-

癌症生物学中神经系统扮演着关键角色,且病理学研究显示肿瘤内神经密度与癌症转移密切相关。然而,癌症相关神经元对癌细胞的具体影响及神经-癌症界面的通信机制尚未被充分理解。以往的癌症去神经模型虽表明癌症对神经依赖性强,但神经介导的癌症侵袭性增强的机制仍不明确。

-

本研究通过乳腺癌去神经和神经-癌细胞共培养模型,揭示神经元通过向癌细胞转移线粒体的方式,显著增强癌细胞的代谢适应性和能量代谢能力。共培养过程中,神经元经历代谢重编程,表现为线粒体质量增加,并将线粒体转移至邻近的癌细胞。

-

为了准确追踪线粒体转移后受体癌细胞的命运,研究团队开发了MitoTRACER技术,这是一种可永久标记接受神经线粒体的癌细胞及其后代的细胞系谱追踪工具。利用这一工具,研究发现获得神经线粒体的癌细胞在原发肿瘤中选择性富集,并且在癌细胞转移到远端组织后,其数量显著增加,表明这些细胞具有更强的转移能力。

-

综上,该研究揭示了神经系统通过线粒体转移支持癌症代谢和促进转移扩散的新机制,为理解神经-癌症相互作用提供了重要视角,未来有望成为癌症代谢和转移干预的新靶点。但该机制的普适性及其在其他癌种中的作用仍需进一步研究。

(~ ̄▽ ̄)~ 虚拟细胞挑战:迈向虚拟细胞的图灵测试

Virtual Cell Challenge: Toward a Turing test for the virtual cell – Cell – 2025

-

虚拟细胞作为人工智能与生物学交叉领域的新兴前沿,致力于构建能够准确预测细胞在各种扰动下状态变化的模型。这一研究方向的核心科学问题在于如何通过计算模型再现和预测细胞复杂的生物学反应。

-

为了推动虚拟细胞模型的发展,Arc研究所发起了虚拟细胞挑战赛(Virtual Cell Challenge)。该竞赛旨在通过公开和重复的基准测试,提供专门设计的数据集和评估框架,促进模型的快速迭代和性能提升。

-

该挑战赛为研究人员提供了统一的比较平台,促进不同虚拟细胞模型在多样扰动条件下的预测能力评估。通过这种方式,虚拟细胞挑战赛有望加速人工智能驱动的细胞状态建模技术的创新与应用。

-

虚拟细胞挑战赛的设立不仅为虚拟细胞领域树立了标准化的评价体系,也推动了多学科融合的研究进展。然而,目前挑战赛仍处于初期阶段,面临如何更全面模拟细胞多层次复杂性的挑战,未来需要结合更多生物实验数据和计算方法实现更高精度的细胞行为预测。

果蝇单细胞3D时空多组学图谱揭示细胞类型分化的全景关键调控因子

中国杭州BGI研究院;中国杭州BGI研究院基因组与多组学技术国家重点实验室

- 多细胞生物的发展是一个高度复杂的过程,受众多基因和信号通路在时空上精细调控。该研究针对果蝇这一模式生物,从胚胎发育至蛹期,构建了一个涵盖单细胞3D空间转录组学、单细胞转录组学和单细胞染色质可及性信息的多组学综合图谱Flysta3D-v2,系统地解析了其发育全程的细胞分化过程。

- 研究团队通过整合多模态数据,生成了发育连续的虚拟三维模型,完整重建了整个果蝇个体的时空结构。同时,构建了各组织的发育轨迹,详细揭示了细胞类型的分化动态及其调控网络。以中肠为研究重点,发现并验证了转录因子exex在铜细胞发育中的关键作用,阐明了中肠细胞类型的调控机制。

- 该多组学图谱不仅提供了极高时空分辨率的细胞发育数据资源,还搭建了一个系统化平台,推动果蝇发育生物学领域单细胞数据的集成分析。该研究为深入理解细胞分化调控及发育机制提供了重要工具和理论基础,具有广泛的应用前景。

利用微型循环神经网络发现认知策略

Discovering cognitive strategies with tiny recurrent neural networks – Nature – 2025

美国纽约大学心理学系

-

理解动物和人类如何通过经验学习以做出适应性决策是神经科学和心理学的核心问题。尽管贝叶斯推断和强化学习等规范性建模框架为适应行为的原理提供了重要见解,但其模型的简化往往难以捕捉生物行为的复杂性,且依赖研究者的主观调整,导致模型的泛化能力受限。

-

本研究提出了一种新颖的建模方法,利用仅由一至四个神经元组成的循环神经网络(RNN)来发现控制生物决策的认知算法。通过在六个经典奖励学习任务中对比,结果显示这些微型RNN不仅优于传统认知模型,还能达到大型神经网络的预测准确性,精准捕捉个体动物和人类的选择行为。

-

此外,研究利用动力系统理论对训练后的网络进行解释,提供了不同认知模型的统一比较框架,并揭示了选择行为的细致机制。该方法还可估计行为的维度,并为通过元强化学习训练的人工智能代理所学算法提供理解视角。

-

综上,研究提出了一种系统性方法,能够发现可解释的认知策略,有助于深入理解神经机制,并为健康及异常认知的研究奠定基础,具有重要的理论价值和应用潜力。

PPP2R1A突变预示癌症免疫治疗后生存期改善

PPP2R1A mutations portend improved survival after cancer immunotherapy – Nature – 2025

美国德克萨斯大学MD安德森癌症中心

已经入库

- 免疫检查点阻断(ICB)疗法对多种癌症有效,但耐药性仍是主要挑战,亟需新的策略提升临床治疗效果。本文聚焦于卵巢透明细胞癌这一临床难治癌症类型,探究其对ICB治疗的反应机制及潜在预后标志物。

- 研究采用多个癌症类型的患者队列,系统分析了PPP2R1A基因突变与ICB疗效之间的关联。通过肿瘤活检的转化医学分析,研究评估了IFNγ信号通路激活状态、肿瘤区域三级淋巴结构的存在及免疫细胞浸润,特别是CD45RO+CD8+ T细胞的扩增情况。

- 结果显示携带PPP2R1A突变的患者,在整体生存期和无进展生存期方面均显著优于非突变患者。ICB治疗后,PPP2R1A突变肿瘤表现出增强的IFNγ信号和免疫浸润,提示免疫微环境更有利于抗肿瘤免疫反应。动物模型及体外实验进一步证明,通过药理抑制或基因编辑靶向PPP2R1A,可提升包括CAR-T细胞疗法和ICB在内的多种免疫治疗的疗效。

- 该研究揭示PPP2R1A突变作为癌症免疫治疗的潜在生物标志物和治疗靶点,提示其调控免疫微环境和增强治疗反应的关键作用,但具体分子机制及临床应用策略仍需进一步深入探索。

统一预测与捕捉人类认知的基础模型

A foundation model to predict and capture human cognition – Nature – 2025

德国慕尼黑亥姆霍兹中心人机交互人工智能研究所

-

认知心理学长期致力于建立统一的认知理论,而构建一个能在多种环境下预测人类行为的计算模型是实现该目标的重要起点。本文提出了Centaur模型,该模型能够预测和模拟任何可用自然语言描述的实验中人类的行为表现。

-

研究者通过对目前先进的语言模型进行微调,利用名为Psych-101的大规模数据集进行训练。该数据集涵盖了超过6万名参与者,在160个实验中做出的超过1000万次选择,数据规模和细节前所未有。

-

Centaur模型不仅在预测未参与训练的受试者行为上优于现有认知模型,还能推广到全新覆盖故事、结构性任务变体以及完全不同的领域。此外,模型经过微调后,其内部表征与人类神经活动的对应关系显著增强。

-

这些结果表明,开发能够跨领域捕捉广泛人类行为的计算模型是可行的。该模型为认知理论的发展提供了强有力的工具,研究中还通过案例展示了其指导认知理论创新的潜力。

(~ ̄▽ ̄)~ 生物与人工智能系统中的脑际神经动力学

Inter-brain neural dynamics in biological and artificial intelligence systems – Nature – 2025

美国加利福尼亚大学洛杉矶分校大卫·格芬医学院神经生物学系

一定程度回答了费曼当年的讨论

-

社交互动被视为个体之间的动态反馈循环,个体在互动中相互作用和反应。为理解这种互动的神经基础,研究者探讨了小鼠和人工智能系统中脑际神经动力学的特征,旨在揭示不同个体间神经活动的共享与个体特异性基础。

-

研究通过测量小鼠背内侧前额叶皮层中分子特异性神经元的活动,发现每个个体的多维神经空间可划分为两个互不重叠的子空间:一是共享神经子空间,代表动物间共有的神经动力学;二是个体独特神经子空间,体现各自特异的神经活动。特别地,γ-氨基丁酸(GABA)能神经元相较于谷氨酸能神经元,具有更大比例的共享神经子空间,这一子空间反映了自身及他者行为的综合影响。

-

研究进一步扩展至人工智能代理,发现随着社交互动的产生,交互代理之间也出现了共享的神经动力学模式。通过选择性干扰贡献于共享神经动力学的神经成分,代理的社交行为显著减少,表明共享神经动力学对社会行为具有重要的功能作用。

-

该研究揭示了共享神经动力学作为生物和人工智能系统中交互神经系统的基本且普适特征,强调了共享神经动力学在驱动社会交互中的关键功能意义,为理解复杂社交行为的神经机制和人工智能社交能力的设计提供了新视角。

通过重编程CAR T细胞内源基因实现肿瘤特异性负载物递送

Rewiring endogenous genes in CAR T cells for tumour-restricted payload delivery – Nature – 2025

澳大利亚墨尔本Peter MacCallum癌症中心癌症免疫学项目

现在实体肿瘤CART有很多新技术

-

目前嵌合抗原受体(CAR)T细胞在实体瘤治疗中的效果受限于肿瘤微环境的免疫抑制和肿瘤抗原表达的异质性。为克服这些障碍,研发了能够分泌促炎细胞因子的“装甲”CAR T细胞,但其临床应用受限于装甲基因在外周组织的非特异性表达所致的毒性问题。

-

本研究采用CRISPR基因敲入技术,利用内源基因的调控机制,实现转基因在肿瘤局部的特异性表达。研究通过筛选肿瘤组织特异表达的内源基因,鉴定出NR4A2和RGS16启动子作为优选驱动元件,可用于将促炎细胞因子如IL-12和IL-2直接递送至肿瘤微环境。

-

在同系和异种移植小鼠模型中,携带该调控系统的CAR T细胞表现出增强的抗肿瘤活性和显著延长的生存期。这种效应伴随CAR T细胞多功能性提升、内源抗肿瘤免疫的激活以及良好的安全性。此外,该策略同样适用于来自患者的CAR T细胞,显示出临床转化潜力。

-

该研究创新性地通过重编程内源基因实现了治疗基因在肿瘤环境中的精准表达,有望解决传统装甲CAR T细胞全身毒性的问题,提升实体瘤CAR T治疗的特异性和安全性。但仍需进一步评估长期安全性及不同肿瘤类型的适用性。

RNA驱动的多相核仁结构的映射与工程改造

Mapping and engineering RNA-driven architecture of the multiphase nucleolus – Nature – 2025

美国普林斯顿大学化学与生物工程系

-

核仁作为真核细胞核内最显著的液相凝聚体,是核糖体RNA(rRNA)转录和加工的核心场所,涉及小亚基(SSU)和大亚基(LSU)核糖体亚单位的多步成熟过程。然而,rRNA加工如何与核仁的多层级相分离结构相耦合,尚缺乏能够精确监测和干预核仁rRNA加工动力学的工具,形成该领域的科学难题。

-

本研究开发了两种互补的方法:结合测序和成像技术,实现了对rRNA加工过程的时空定位映射,并构建了基于工程化rDNA质粒的合成核仁系统,以实现核仁的功能性重构和定向调控。这种方法能够在细胞内实时观察rRNA加工动态及其对核仁结构的影响。

-

研究发现rRNA的各个加工步骤在空间上严格分布,rRNA的顺序成熟是其向核仁外层运动所必需的。通过合成核仁实验揭示,小亚基rRNA加工缺陷会改变核仁相位的空间排序,导致核仁结构异常(如内外层倒置),阻碍rRNA的流出;而大亚基前体rRNA则是构建核仁最外层的关键成分。这表明rRNA不仅是核仁的支架,同时也是核仁的底物,起到编码多相架构的蓝图作用。

-

这一研究首次系统阐释了核仁多相液相结构如何通过rRNA加工过程被程序化调控,揭示了核仁组装的分子机制,为理解核仁功能和设计合成核仁提供了新的策略和工具,具有重要的生物学意义和潜在应用价值。未来工作可以聚焦于多相相互作用的调控机制及其在细胞生理和疾病中的作用。

人体组织体细胞杂合性网络

The Somatic Mosaicism across Human Tissues Network – Nature – 2025

英国剑桥欧洲生物信息研究所;美国麻省理工学院和哈佛大学布罗德研究所

已经入库

-

体细胞突变是指从受精开始人体细胞在DNA序列上逐渐积累的变异,这些突变源于DNA复制和修复过程中的内在错误以及外部致突变因素。尽管体细胞突变已知与部分疾病相关,但对健康人体不同组织中突变的频率、类型及模式的系统理解仍很有限,主要因为携带特定体细胞变异的细胞比例较低,检测难度较大。

-

本文介绍了“人体组织体细胞杂合性网络”,该项目旨在建立一个涵盖19种不同健康组织部位、150名无疾病捐献者体细胞突变及其克隆扩增模式的参考数据库。该网络同时开发了新的技术和计算工具,以提高突变检测灵敏度、分析突变的表型影响及克隆扩增动态。

-

通过这一策略,研究团队能够全面描绘人体各组织的体细胞突变全景,建立健康组织体细胞变异的基准线,为疾病相关体细胞变异的比较研究提供重要参照。这不仅促进了对人体不同寿命阶段体细胞突变及克隆扩增机制的深入理解,也为阐明这些突变在健康、衰老及疾病中的作用奠定基础。

-

此项工作推动了体细胞遗传学领域的技术革新和大规模数据整合,具有重要的科学价值和应用前景,尽管仍需进一步优化突变检测的灵敏度和精准性,以及探索不同组织间突变异质性的生物学机制。

从未吸烟者肺癌基因组的诱变力学特征

The mutagenic forces shaping the genomes of lung cancer in never smokers – Nature – 2025

美国国立癌症研究所癌症流行病学与遗传学部

-

肺癌中约25%的病例发生在从未吸烟者(LCINS)中,既往研究多将其发病与被动吸烟和空气污染联系起来,但具体的诱变作用机制尚不清楚。本研究旨在通过分析871例来自28个不同地理区域、未经治疗的LCINS患者的癌症基因组数据,探讨不同环境暴露与基因组诱变特征的关联性。

-

研究采用大规模基因组测序数据,以系统评估LCINS中驱动基因突变的地域差异及其相关诱变谱。特别关注KRAS、EGFR和TP53基因突变的分布,同时结合突变特征签名(如SBS40a、SBS22a、SBS4和SBS5)分析其与不同环境因素的联系。

-

结果显示,北美和欧洲的从未吸烟者腺癌中KRAS突变频率是东亚的3.8倍,而东亚患者则以EGFR和TP53突变更为常见。SBS40a签名是腺癌单碱基替换中比例最高的,其具体诱因尚不明确,但在EGFR突变患者中富集。SBS22a签名与马兜铃酸暴露相关,几乎仅见于台湾患者。被动吸烟与驱动基因突变及诱变签名无明显相关性;相反,高空气污染地区患者携带更多TP53突变,端粒长度缩短,并在多种突变类型中增加,尤其是与吸烟相关的SBS4和钟表型SBS5显著增加。空气污染水平与端粒缩短及SBS4/SBS5突变增加呈剂量依赖关系。

-

该研究揭示了从未吸烟者肺癌基因组多样的诱变过程,强调环境污染在肿瘤基因组变化中的重要作用,提示肺癌发病机制的复杂性和多因素驱动特征,为肺癌预防和精准治疗提供新的分子基础。研究局限在于诱变签名的病因尚有未明之处,未来需结合更多环境和分子数据深化理解。

解构局灶性缺血血管性痴呆中的细胞间互作组以指导治疗应用

美国加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA)David Geffen医学院神经内科

- 血管性痴呆(VaD)是继阿尔茨海默病之后的第二大痴呆原因,主要表现为白质缺血性疾病,目前尚无直接有效的治疗方法。该研究聚焦于病变部位细胞间的相互作用,认为这些细胞间信号通路决定了疾病的进展或修复过程,是揭示治疗靶点的关键科学问题。

- 研究团队构建了一个模拟人类VaD复杂病理生理特征的局灶性缺血小鼠模型,结合细胞类型特异性的转录组学分析及功能实验,整合了小鼠和人类VaD的单核RNA测序数据,利用包含4053对人类及2032对小鼠配体-受体对的自定义数据库,系统筛选两种物种中保守的异常细胞间信号通路。

- 结果发现两大细胞信号传导系统Serpine2-Lrp1和CD39-A3AR在VaD中显著受损。Serpine2表达降低有助于促进少突胶质前体细胞(OPC)的分化,进而促进神经修复;而A3腺苷受体(A3AR)特异性激动剂(目前用于银屑病临床试验)能够恢复组织完整性和改善小鼠行为功能,验证了其治疗潜力。

- 本研究首次系统揭示了VaD中的关键细胞间信号通路,为靶向调控这些信号系统的创新治疗策略提供了理论基础和实验依据,推动血管性痴呆的转化医学进展。但未来仍需探索这些通路在不同VaD亚型及患者中的广泛适用性及长期安全性。

间胚层与内胚层共发育促进肺与肠类器官的组织特异性血管生成

美国辛辛那提儿童医院医学中心肺生物学分部;辛辛那提大学医学院干细胞与类器官医学中心;发育生物学分部

-

血管和间充质组织展现出与器官特异性相关的形态和功能,这些特征是由胚胎早期复杂的微环境和细胞间相互作用塑造的。如何在体外模型中重现这一过程,是理解器官发育和疾病机制的关键科学问题。

-

本研究通过诱导多能干细胞(iPSCs)在同一球体中同步分化间胚层和内胚层,构建了肺和肠的类器官,并实现了组织特异性的血管生成。利用骨形态发生蛋白(BMP)信号调控内胚层与间胚层的比例,精准调节了血管内皮和上皮祖细胞的数量及组织特异性。

-

采用单细胞RNA测序(scRNA-seq)揭示了不同器官类器官中内皮细胞与间充质的基因特征及关键配体,明确了内皮细胞的组织特异性屏障功能、促进类器官成熟及细胞多样性,且在肺类器官工程支架上促进了肺泡结构的形成。将这些类器官移植入小鼠体内后,类器官血管系统成功整合入宿主体循环,同时保持了器官特异性,进一步促进了类器官的发育成熟。

-

利用这一多谱系血管化类器官平台,研究团队发现FOXF1基因突变患者存在异常的内皮-上皮细胞间通讯,提示该模型对研究人类器官发生和相关疾病的细胞互作具有重要意义。该研究推进了体外类器官血管化技术,为揭示复杂细胞网络和疾病机制提供了强有力工具。

LAG-3与T细胞受体的空间邻近性指导T细胞活化抑制及自身免疫调控

美国纽约大学Grossman医学院病理系;美国纽约大学Langone健康学院Laura and Isaac Perlmutter癌症中心

-

针对自身免疫疾病中致病性T细胞的治疗一直挑战重重。虽然LAG-3作为一种特异表达于活化T细胞上的抑制性免疫检查点受体,已知能结合主要组织相容性复合体II类(MHC II),但本研究发现仅依赖MHC II的结合不足以实现LAG-3的最佳功能。

-

研究表明,LAG-3与T细胞受体(TCR)之间的空间邻近性,而非与CD4辅助受体的结合,必须通过特异性肽-MHC II促进,才能有效介导CD4+ T细胞的抑制作用。机制上,LAG-3通过其胞内FSAL基序与TCR信号复合体组分CD3ε形成凝聚体,进而扰乱CD3ε与淋巴细胞特异性蛋白激酶(Lck)间的相互作用。

-

基于这一机制,研究团队设计了一种Fc功能减弱的LAG-3/TCR抑制双特异性抗体,绕过了对特异性肽-MHC II的依赖,实现对CD4+和CD8+ T细胞的强效抑制。该策略在小鼠自身免疫模型中显著缓解了疾病症状。

-

本研究揭示了一个复杂且条件依赖的免疫检查点调控机制,强调了通过靶向LAG-3与TCR的顺式邻近性来调控T细胞活性,为缺乏有效且耐受性良好免疫治疗手段的自身免疫疾病提供了新的治疗思路。

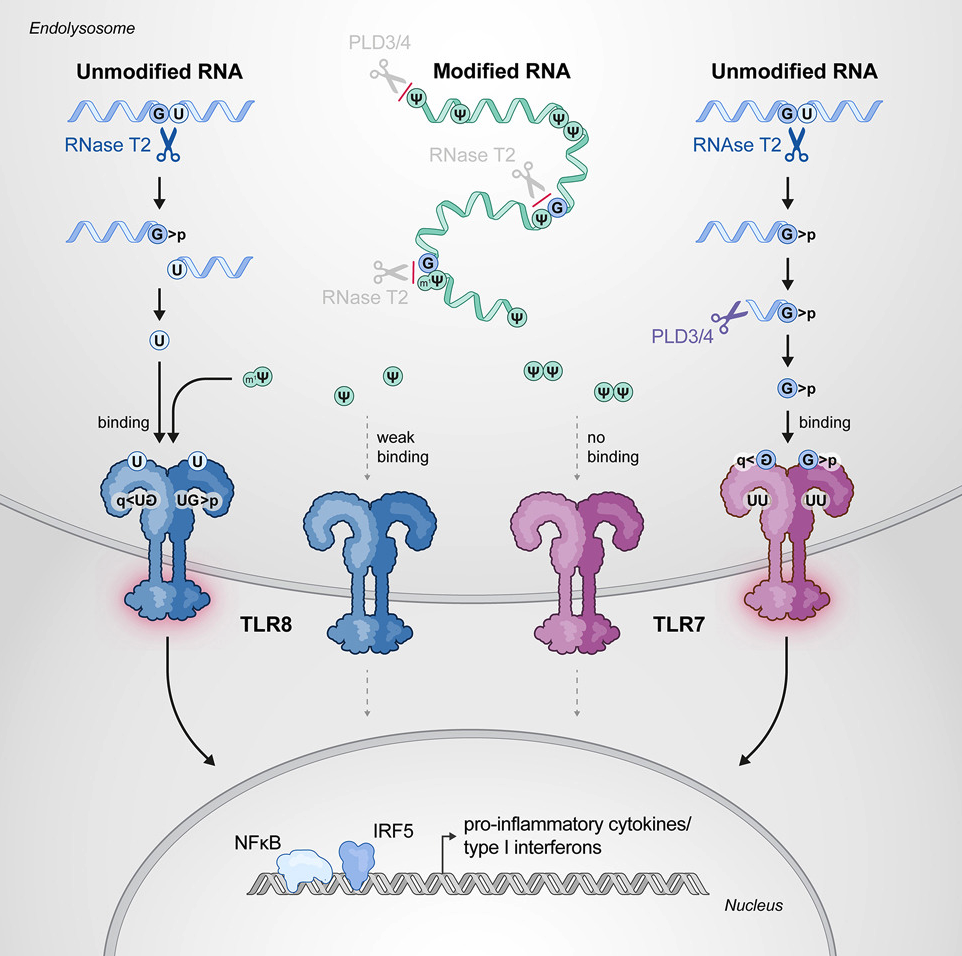

假尿苷RNA通过受损的内溶酶体加工和TLR结合逃避免疫识别

德国慕尼黑路德维希-马克西米利安大学基因中心和生物化学系

-

本研究聚焦于核糖核酸(RNA)中假尿苷修饰如何影响机体的免疫识别机制,特别是通过 Toll 样受体(TLR)介导的外源RNA识别。TLR7和TLR8通过两个不同的结合位点识别内溶酶体核酸酶降解产生的RNA片段,但内源性RNA中的某些修饰,如假尿苷,能够阻止TLR激活,避免自身RNA引发免疫反应。然而,这一免疫逃避免疫的分子机制尚不清楚。

-

研究采用生化方法和分子分析,探究了某些核酸酶对假尿苷修饰RNA的加工能力。结果显示,内溶酶体核酸酶RNase T2及PLD外切核酸酶无法有效降解含假尿苷的RNA,导致不能产生激活TLR的配体。此外,TLR8对假尿苷在其第一个结合位点缺乏识别能力,TLR7对含假尿苷RNA在其第二个结合位点也表现出忽视态度。

-

进一步分析表明,临床应用中的N1-甲基假尿苷修饰RNA同样逃避了RNase T2及PLD3和PLD4的加工,但不同于假尿苷,它能直接激活TLR8。这揭示了不同假尿苷修饰在调控免疫识别中的差异机制。

-

本研究首次从分子层面揭示了RNA假尿苷修饰通过损害内溶酶体RNA降解以及避开TLR结合位点实现免疫自我回避的机制。这一发现不仅深化了对RNA免疫识别的理解,也为mRNA药物设计提供了理论支持,助力优化免疫原性和安全性。然而,研究仍未完全覆盖所有RNA修饰类型和不同免疫环境中的效应,未来工作可进一步拓展此领域的知识。

睡眠依赖性生长激素释放的神经内分泌回路

Neuroendocrine circuit for sleep-dependent growth hormone release – Cell – 2025

美国加州大学伯克利分校分子与细胞生物学系神经生物学部

- 睡眠促进组织生长和调节代谢,在此过程中生长激素(GH)的释放起到重要作用,但其具体的神经回路机制尚不清楚。本研究探讨了睡眠中GH释放的调控机制,特别是不同睡眠阶段(快速眼动睡眠REM和非快速眼动睡眠NREM)中下丘脑中特定神经元的活动如何影响GH释放。

- 研究采用神经生物学实验手段,系统分析了表达生长激素释放激素(GHRH)和生长抑素(SST)的下丘脑神经元的活动模式及其对GH释放的影响。通过定位和功能分析,揭示了不同SST神经元亚群的作用机制:弓状核SST神经元通过抑制邻近的GHRH神经元来抑制GH释放;而室周SST神经元则通过投射到中脑脚区直接抑制GH释放。

- 结果显示,REM睡眠期间,GHRH和SST神经元活动均出现强烈激增,促进GH释放,而NREM睡眠期间GHRH神经元活动适度增强,SST神经元活动下降,支持了不同睡眠阶段对GH释放的差异性调控。此外,研究发现GH通过增强蓝斑神经元的兴奋性,形成反馈通路,促进觉醒状态,揭示了睡眠与激素调节之间的双向相互作用。

- 本研究首次阐明了睡眠依赖性GH释放的神经内分泌回路,为理解睡眠如何通过激素调控组织生长和代谢提供了重要机制基础。该发现对睡眠障碍、内分泌疾病及代谢综合征的治疗和干预具有潜在临床意义,但具体分子机制及不同神经元间的信号传导细节仍需进一步探究。

(~ ̄▽ ̄)~ iPSC来源的CD19/BCMA双靶点CAR-NK细胞治疗系统性硬皮病患者的首例临床应用

An iPSC-derived CD19/BCMA CAR-NK therapy in a patient with systemic sclerosis – Cell – 2025

中国海军军医大学长征医院风湿免疫科徐沪济教授团队。相关新闻报道: 又一项“从0到1”!海军军医大学第二附属医院CAR-NK疗法开启难治性自身免疫病新篇章

- 本研究聚焦于难治性系统性硬皮病(系统性硬化症)这一严重自身免疫疾病的治疗难题,探讨利用诱导多能干细胞(iPSC)来源的CD19/BCMA双靶点嵌合抗原受体自然杀伤细胞(CAR-NK)作为一种创新免疫治疗方案的可行性和疗效。-

- 研究团队设计并制备了基因编辑优化的异体iPSC来源CAR-NK细胞产品QN-139b,旨在降低移植物抗宿主反应和增强体内持久性及功能,确保无染色体结构异常。随后,将该细胞治疗用于一名重度弥漫性皮肤系统性硬皮病患者,开展首例人体应用。

- 治疗结果显示,QN-139b显著清除B细胞,药物毒性低,安全性与CAR T细胞治疗相当。患者6个月随访期间临床症状明显改善,包括自身抗体水平下降及抗传统治疗难以逆转的纤维化反转。单细胞RNA测序揭示治疗促使B细胞表型向初始状态转变,病理性B细胞被有效清除。蛋白组学分析证实炎症和纤维化反应被抑制,组织再生和血管生成能力增强,病理学评估显示皮肤浸润淋巴细胞消退,皮肤及微血管结构恢复。

- 该研究首次证实了iPSC来源的CD19/BCMA双靶点CAR-NK细胞在自身免疫疾病中的潜在治疗价值,展现了良好的安全性和疗效。尽管个案研究限制了结论的普适性,但为未来多中心临床试验及CAR-NK细胞在免疫调节领域的应用奠定了坚实基础。

定制植物糖缀合物实现肠道微生物介导的药物靶向递送

Bespoke plant glycoconjugates for gut microbiota–mediated drug targeting – Science – 2025

加拿大不列颠哥伦比亚大学Michael Smith实验室和化学系

-

肠道微生物群具有独特的代谢途径,这些途径蕴含尚未充分开发的治疗潜力。针对这一科学问题,研究团队基于人类肠道微生物对膳食纤维的代谢机理,设计了一种名为GlycoCaging的靶向药物递送系统,该系统利用复杂植物低聚糖的定制糖缀合物包裹抗炎药物,实现精准释放。

-

研究中采用了生化和宏基因组学方法,鉴定出肠道自身特异性糖苷酶,能够触发GlycoCaging系统中药物的活性释放。以地塞米松为代表的抗炎药物经糖缀合后被暂时失活,只有在特定肠道菌群的糖苷酶作用下,植物糖链被切除,药物才被重新激活,实现了肠道局部靶向。

-

在小鼠炎症性肠病模型中,应用GlycoCaging技术的药物显示出增强的疗效和明显减少的脱靶效应,表明该系统不仅提高了药物效果,还降低了全身副作用。此外,对人类个体肠道微生物群进行的生化与宏基因组分析进一步验证了此策略的广泛适用性,强调其潜在的临床转化价值。

-

本研究提出了一种创新的肠道微生物介导的药物靶向递送平台,通过利用植物低聚糖与肠道菌群特异性糖苷酶的协同作用,开辟了治疗胃肠疾病的新途径。尽管机制清晰且效果显著,但后续仍需评估该系统在多样化人群和复杂病理状态下的稳定性与安全性。

水滴中二氧化碳与氨自发形成尿素

Spontaneous formation of urea from carbon dioxide and ammonia in aqueous droplets – Science – 2025

瑞士苏黎世联邦理工学院化学与应用生物科学系

- 尿素作为含碳、氮、氧的最简单有机分子之一,是生命起源研究的重要分子,同时也是工业生产中重要的化学品,主要用作肥料。传统尿素合成依赖于氨气和二氧化碳在高温高压条件下的直接反应,或在温和条件下需催化剂或额外试剂参与,其形成机理复杂且能耗较高。

- 本研究利用单滴光学陷阱技术结合拉曼光谱探测,创新性地观察到在环境温和条件下,氨气和二氧化碳在水溶液微滴的气液界面自发形成尿素。研究揭示界面层作为微型流动反应器,通过化学梯度促成了非常规反应路径。

- 实验结合量子化学计算,阐明了水滴表面化学反应的通用机理框架,表明无能量输入和无催化剂情况下,水滴界面化学可驱动尿素合成,为理解生命起源中的前生物化学过程提供了新视角。

- 该发现拓展了对气溶胶和液滴界面化学的认知,提示大气和环境条件下可能存在非传统有机合成路线,但研究尚未涵盖复杂环境因素和反应产率,未来需进一步探讨其在自然和工业中的实际应用潜力与限制。

(~ ̄▽ ̄)~ 哺乳动物再生能力的重新激活:开启进化过程中失活的遗传开关

中国北京国家生物科学研究院

-

本研究聚焦于哺乳动物再生能力的进化丧失机制,探讨为何某些哺乳动物如兔子能够完全再生受损的耳廓,而小鼠和大鼠则不能。通过比较分析再生能力差异明显的物种,旨在揭示导致哺乳动物再生失败的遗传及分子基础,推动再生医学的发展。

-

研究团队采用单细胞RNA测序和空间转录组学技术,对兔子、山羊、非洲刺鼠(具再生能力)与小鼠、大鼠(无再生能力)的耳廓组织进行系统比较。重点考察创伤诱导成纤维细胞(WIFs)对组织再生的响应差异,结合基因过表达实验识别潜在的关键分子。

-

结果显示小鼠和大鼠耳廓无法再生并非因起始的胚芽形成及细胞增殖受阻,而是由于创伤后视黄酸合成速率限制酶Aldh1a2表达不足,导致视黄酸(RA)产量不足。补充外源性RA或激活Aldh1a2足以诱导非再生物种耳廓再生,且单一兔子增强子驱动Aldh1a2激活可恢复小鼠的再生能力。机制上,Aldh1a2基因相关的多个调控元件在小鼠和大鼠中失活,且RA降解通路活性增强,共同造成RA缺乏。

-

本研究首次明确阐明RA代谢途径在哺乳动物进化性再生丧失中的核心作用,提示调控RA信号通路为恢复和促进再生提供潜在策略。鉴于RA信号在多种组织再生中的普遍作用,研究成果为再生医学开辟新的方向,同时揭示进化过程中的遗传和表观遗传调控对再生能力的深远影响。

(~ ̄▽ ̄)~ 供体细胞器整合被盗叶绿体实现动物光合作用

A host organelle integrates stolen chloroplasts for animal photosynthesis – Cell – 2025

美国哈佛大学分子与细胞生物学系

神奇

-

真核生物起源于十亿年前古细胞吞噬并整合原核生物,形成现代线粒体和叶绿体。萨克格洛桑属“太阳能驱动”海蛞蝓能在一生中通过选择性保留摄取的叶绿体,使其光合作用活性长达近一年,但其“动物光合作用”机制尚不清楚。

-

本研究发现,异源叶绿体被封装在宿主来源的新型细胞器中,称为“盗窃体(kleptosomes)”。盗窃体通过ATP敏感离子通道调控腔内环境,维持叶绿体的光合功能和寿命。

-

在饥饿状态下,盗窃体可消化储存的叶绿体作为额外营养来源。基于此发现,研究进一步揭示其他光合动物(包括珊瑚和海葵)也通过类似机制,趋同进化出细胞器对光合共生体的保留与消化。

-

该研究阐明了动物细胞长期获得并进化整合光合共生体为细胞器的机制,深化了对复杂细胞功能起源及共生体内生化整合的理解,具有重要的进化生物学和细胞生物学意义。

系统性分析揭示甜菜碱作为运动模拟物的抗衰老作用

Systematic profiling reveals betaine as an exercise mimetic for geroprotection – Cell – 2025

中国北京首都医科大学宣武医院高级脑保护创新中心

-

尽管运动对健康的益处广为人知,但其具体的分子机制尚未完全阐明。本研究旨在通过多组学整合分析,系统比较急性运动与长期运动对人体的不同影响,尤其关注运动如何调节细胞衰老和炎症过程,从而促进健康老龄化。

-

研究采用多组学手段,分析健康男性在急性运动和长期运动状态下的生理变化。结果显示,急性运动主要激发短暂的生理反应,而长期重复运动则触发适应性调控,显著降低细胞衰老和炎症水平,并增强甜菜碱代谢路径的活性。

-

进一步的功能验证表明,运动诱导的甜菜碱水平提升部分依赖于肾脏的生物合成。这种甜菜碱的增加在小鼠模型中表现出显著的抗衰老保护作用,有助于抵抗与年龄相关的健康衰退。机制研究发现,甜菜碱能特异性结合并抑制TANK结合激酶1(TBK1),延缓衰老进程的动力学。

-

本研究系统阐明了运动对抗衰老的分子基础,将甜菜碱定位为一种有效的运动模拟物,为开发基于代谢调控的抗衰老干预策略提供了理论依据。然而,未来仍需深入探讨甜菜碱与其他代谢通路的交互作用及其在人体中的长期临床效果。

R9AP是上皮细胞和B细胞中EB病毒感染的共同受体

R9AP is a common receptor for EBV infection in epithelial cells and B cells – Nature – 2025

中肿曾木圣团队

-

EB病毒(EBV)能够持续感染超过90%的人群,引起传染性单核细胞增多症、免疫性疾病易感性以及多种上皮和B细胞起源的肿瘤。尽管EBV通过病毒糖蛋白与不同的宿主受体相互作用感染上皮细胞和B细胞,但是否存在一个共同受体介导这两种主要靶细胞的感染尚不清楚。

-

本研究通过基因沉默、敲除、受体来源肽及单克隆抗体等多种手段,证实了受体蛋白R9AP是EBV进入上皮细胞和B细胞的关键共同受体。R9AP通过直接结合EBV的gH/gL糖蛋白复合物,启动gH/gL–gB介导的膜融合过程,从而促进病毒入胞。

-

研究发现,R9AP与gH/gL的相互作用能被竞争性中和抗体AMMO1有效阻断,该抗体同时抑制EBV对上皮细胞和B细胞的感染。此外,R9AP在B细胞中与gp42–人类白细胞抗原II类分子协同介导病毒与细胞膜的融合,在上皮细胞中则与gH/gL–EPHA2复合物协同发挥作用。

-

本研究首次明确提出R9AP作为EBV感染上皮细胞和B细胞的共同且关键受体,揭示了病毒入胞机制的新细节,提示R9AP可能成为预防EB病毒感染和疫苗设计的重要靶点,具有重要的临床转化潜力。

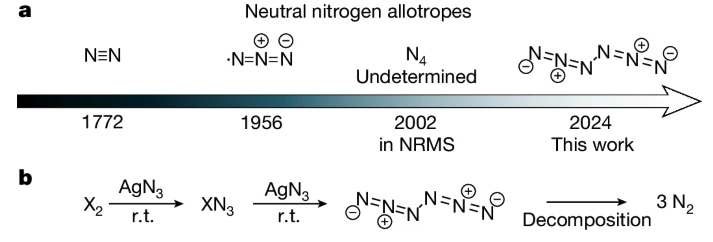

中性氮同素异形体六氮C2h-N6的制备

Preparation of a neutral nitrogen allotrope hexanitrogen C2h-N6 – Nature – 2025

德国尤斯图斯·李比希大学有机化学研究所

- 纯氮元素组成的化合物(多氮或氮的同素异形体)因其极高的能量密度远超氢、氨和肼,并且分解产物仅为无害的氮气,因而被视为极具潜力的清洁能量储存材料。然而,这类化合物极度不稳定,合成难度极大,迄今尚未有除N2之外的中性分子氮同素异形体被成功分离。

- 本研究通过氯或溴与叠氮银的气相反应,在室温条件下制备了分子N6(六氮),随后在10 K的氩基质中对其进行捕获,进一步在液氮温度(77 K)下制备了纯净的六氮薄膜,表明其具备一定的稳定性。该方法突破了传统合成的限制,首次实现了中性六氮分子的制备。

- 利用红外光谱、紫外-可见光光谱、15N同位素标记及从头算方法的计算结果,系统验证了六氮分子的存在及其结构特征。这些多维度的实验证据相互印证,增强了六氮结构和性质的可信度。

- 本研究在基础科学领域填补了分子氮同素异形体的空白,拓展了对氮元素多样性的认识,并为未来高能量密度材料的开发提供了新的思路,有望推动新型能源储存技术的发展,但六氮的稳定性和大规模应用仍需进一步探索。

环境微生物组驱动章鱼的化学触觉感知

Environmental microbiomes drive chemotactile sensation in octopus – Cell – 2025

美国哈佛大学分子与细胞生物学系

-

动物与其所处环境中的微生物群落长期共存,但动物是否利用这些普遍存在的微生物信号来感知环境尚不明确。章鱼通过“触觉品味”化学触觉受体(CRs)来探索海底环境,但它们如何区分有意义的表面与一般的岩石或缝隙仍未被揭示。

-

本研究通过分离生态相关表面上的微生物菌株,鉴定了由这些菌株分泌的信号分子能够特异性激活章鱼的CRs。利用结构生物学和功能分析,揭示了不同细菌来源的分子以细微差异的受体结合构象促发受体激活、离子通透及信号转导机制,从而驱动章鱼的行为响应。

-

研究发现这些微生物群落信号不仅影响章鱼的捕食行为,还调控母性行为,表明微生物组在生态表面通过直接作用于原发感受器层面参与动物行为的调节。不同微生物信号与单一受体的多态结合体现了动物感官对环境化学信息的高灵敏度和选择性。

-

该研究首次揭示跨界生物相互作用在动物感官系统进化中的关键作用,强调了理解微生物丰富环境中动物感知机制的重要性。此发现为探索环境微生物对动物行为影响提供了新视角,但具体的信号分子多样性及其生态学意义仍需进一步深入研究。

单细胞转录组分析与成像多模态分析技术STAMP

STAMP: Single-cell transcriptomics analysis and multimodal profiling through imaging – Cell – 2025

西班牙巴塞罗那国家基因组分析中心

如何理解文中的悬浮细胞的空间结构?

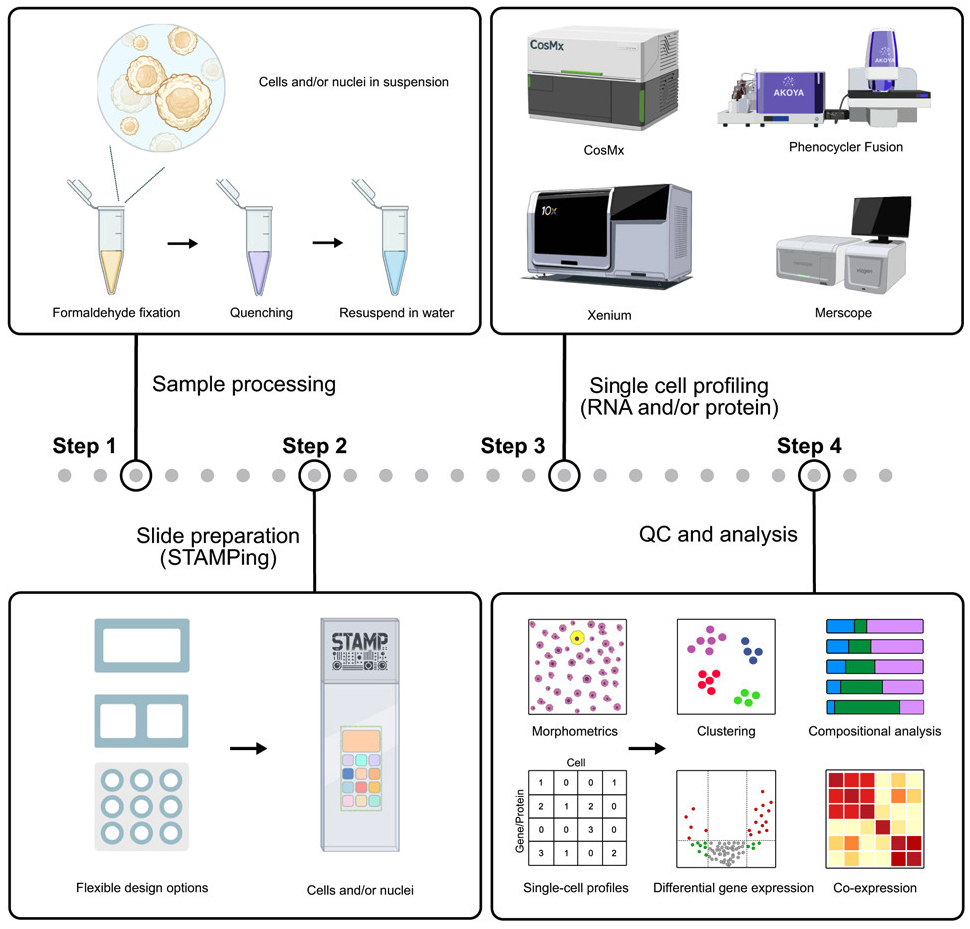

- 当前单细胞RNA测序技术极大推动了细胞异质性研究,但受到扩展性差、成本高昂及细胞破坏等限制。针对这些科学问题,研究团队开发了STAMP(single-cell transcriptomics analysis and multimodal profiling)技术,旨在实现大规模、低成本且保留细胞形态结构的单细胞基因组学分析。

- STAMP利用转录组学与蛋白质组成像平台,通过将悬浮状态的细胞“压印”于成像载玻片,实现多模态检测(RNA、蛋白质及H&E染色),避免了传统测序费用和细胞破坏。同时,该技术保持了细胞的空间结构,为多维度表型分析提供基础。

- 研究团队通过对外周血单个核细胞、细胞系及干细胞等多种样本的应用演示了STAMP的广泛适用性。结果表明,STAMP不仅能识别极罕见的细胞亚群,还能模拟临床应用并支持大规模干扰实验,展现出极高的灵敏度和通量。总计分析了10,962,092个高质量细胞/细胞核及6,030,429,954条转录本。

- STAMP技术极大提升了单细胞高分辨率细胞谱系分析的可及性和经济性,为未来大规模细胞生物学研究和临床转化提供了强有力的技术支撑。其潜在局限可能在于对成像设备的依赖及数据处理的复杂性,后续研究需进一步优化数据分析流程。

跨科共转移传感器与辅助NLR扩展被子植物免疫受体功能

中国农业大学农业与林业生物安全国家重点实验室

-

植物中的核苷酸结合富含亮氨酸重复序列(NLR)免疫受体能识别病原体效应子并激活防御反应,但NLR基因在远缘亲缘植物中通常功能受限(限制的分类学功能,RTF)。本研究旨在解决不同被子植物间NLR基因功能兼容性的问题,以拓展免疫受体的应用范围。

-

研究通过将茄科植物的传感器NLR基因与其特定的NLR细胞死亡辅助因子(NRC型辅助NLRs)共转入水稻、大豆和拟南芥,实现了NLR基因的功能跨科扩展。在大豆原生质体及拟南芥植物中,茄科美洲马铃薯(Solanum americanum)的Rpi-amr1、Rpi-amr3和辣椒的Bs2传感器NLR在与NRC辅助NLR共表达条件下表现出对相应效应子的响应能力。

-

转基因水稻携带辣椒Bs2和NRCs后能识别保守的效应子AvrBs2,并对稻瘟病菌Xanthomonas oryzae pv. oryzicola表现出抗性,而该病原菌在水稻中尚无已知抗病基因。具有传感器与辅助NLR基因的水稻株表现出与野生型相似的基础抗性和田间适应性,无明显生长或适应性负担。

-

本研究表明跨科共转移传感器和辅助NLR基因是拓展植物免疫受体功能的有效策略,为水稻、大豆、油菜等主要作物的病害控制提供了新的基因资源和技术路径,具有重要的农业应用前景。研究局限性在于不同作物和病原菌之间的具体兼容性及长期稳定性仍需进一步评估。

免疫蛋白酶体扰乱神经元代谢并驱动多发性硬化的神经退行性病变

德国汉堡大学医学院神经免疫与多发性硬化研究所

-

本研究聚焦多发性硬化(MS)中炎症、蛋白质稳态异常及能量消耗不足对神经退行性病变的影响,特别探讨了炎症状态下神经元蛋白酶体功能障碍与神经元完整性之间的关联机制,这是神经退行性疾病领域长期未解的科学问题。

-

研究采用转录组、蛋白质组及功能学分析,系统评估了炎症诱导下的蛋白酶体亚单位表达变化。结果显示,干扰素-γ诱导免疫蛋白酶体亚单位20Sβ8(PSMB8)的表达,导致蛋白酶体活性下降,引起蛋白酶体功能失衡。

-

蛋白酶体活性减弱导致关键代谢调控酶磷酸果糖激酶2/果糖2,6-二磷酸酶3(PFKFB3)积累,进而引发神经元糖酵解增强、戊糖磷酸途径活性降低及氧化损伤,最终诱导铁死亡(ferroptosis),加剧神经元的代谢紊乱和死亡。通过神经元特异性遗传敲除或系统性药物抑制PSMB8和PFKFB3,在体外和MS小鼠模型中均有效保护了神经元。

-

本研究首次提出免疫蛋白酶体介导的蛋白酶体功能障碍连接炎症与神经元代谢破坏的机制,为理解MS及其他神经退行性疾病中的病理进程提供了新的统一理论基础,揭示了针对PSMB8和PFKFB3的神经保护治疗策略具有潜在的临床应用价值,但其长期效果和其他神经元类型及疾病模型中的适用性仍需进一步验证。

双价染色质指导造血过程中的谱系特异性

Bivalent chromatin instructs lineage specification during hematopoiesis – Cell – 2025

美国麻省总医院分子生物学系;麻省总医院再生医学中心;麻省总医院癌症研究中心;哈佛医学院遗传学系;哈佛干细胞研究所;麻省理工与哈佛布罗德研究所

-

本研究聚焦于发育基因表达中关键的组蛋白修饰——组蛋白H3赖氨酸4甲基化(H3K4me)与组蛋白H3赖氨酸27甲基化(H3K27me)之间的动态调控机制,特别是其在造血干细胞(HSCs)与血细胞谱系决定过程中的生理功能尚不明确的问题。

-

研究团队通过引入一种组蛋白H3K4到蛋氨酸的突变(H3K4M),从而耗竭了所有H3K4甲基化形式,利用该基因修饰小鼠模型发现,尽管HSCs及其前体细胞数量正常,但该突变小鼠出现严重的主要血细胞类型缺失,表明H3K4甲基化对于HSC维持和承诺不是必需的,但对于前体细胞的成熟至关重要。

-

机制研究显示,H3K4甲基化通过抑制分化相关基因上的抑制性H3K27甲基化积累,维持这些基因处于双价染色质状态(即同时富集H3K4me和H3K27me),从而调控其表达。进一步通过同步抑制H3K27甲基化,成功逆转了H3K4甲基化丢失导致的急性致死、造血功能失调和基因表达异常,揭示了这两种组蛋白修饰之间的功能性拮抗。

-

本研究首次提供了哺乳动物组织稳态中双价染色质两种关键组蛋白修饰交互作用的功能性证据,深化了我们对造血发育表观遗传调控机制的理解,对精准调控血液疾病相关的表观遗传靶点具有重要启示。研究局限性在于尚需进一步解析该机制在不同造血环境及人类疾病中的具体表现。

鸟类耐酸味的分子进化

Molecular evolution of sour tolerance in birds – Science – 2025

中国科学院昆明动物研究所遗传进化与动物模型国家重点实验室

-

味觉对动物的感知具有重要影响,其中酸味作为一种基本味觉,在哺乳动物中通常引起厌恶,可能与酸味食物如未成熟或腐败果实相关。然而,部分鸟类能够耐受高酸度的食物,尤其是食用酸性果实,提示其可能具备酸味耐受机制。该研究旨在揭示鸟类耐酸味的分子基础,聚焦于酸味受体OTOP1基因的进化变化。

-

研究采用了分子遗传学和进化生物学方法,通过对鸟类OTOP1基因的功能分析,发现鸟类的OTOP1对酸刺激表现出抑制反应,这与哺乳动物的OTOP1功能存在显著差异。基因敲入实验进一步证实,将金丝雀OTOP1等位基因导入小鼠,能够赋予小鼠酸味耐受性而不影响其他味觉感知。

-

祖先基因重建分析揭示,酸味耐受性增强可能与鸣禽类谱系中甜味感知功能的恢复同步进化。这一功能的联合演化可能使鸣禽能摄食更多样化的果实资源,从而促进了鸣禽的生态适应性和物种辐射。

-

本研究阐明了鸟类酸味耐受的分子机制及其进化意义,揭示了味觉受体OTOP1在鸟类食性适应中的关键作用。研究结果不仅丰富了我们对味觉进化的理解,也为探讨动物食性演化和生物多样性提供了重要线索。未来研究可进一步探讨其他味觉受体在鸟类适应中的功能及其生态影响。

体内生成CAR T细胞以治疗癌症和自身免疫病

In vivo CAR T cell generation to treat cancer and autoimmune disease – Science – 2025

美国Capstan Therapeutics公司

- 嵌合抗原受体(CAR)T细胞疗法在治疗B细胞恶性肿瘤方面取得了革命性进展,但其广泛应用受限于复杂的体外制造流程和淋巴清除化疗的需要,限制了患者的可及性和治疗推广。

- 本研究开发了一种利用靶向脂质纳米颗粒(tLNPs)递送mRNA的体内工程策略,特异性将抗CD19 CAR的mRNA传递至CD8+ T细胞亚群,实现T细胞的体内重编程。

- 在人源化小鼠模型中,体内给药的tLNP系统实现了肿瘤控制;在猕猴自身免疫模型中,观察到血液及组织中B细胞的深度且暂时性去pletion,重新生成的B细胞主要为初始状态,提示免疫系统被“重置”。

- 该无病毒、可规模化的体内CAR T细胞生成平台无需复杂的体外制备和化疗预处理,有望显著提升CAR T疗法的可及性及扩展其临床适应症范围。

线粒分辨的秀丽隐杆线虫与布氏隐杆线虫胚胎基因表达进化分析

美国宾夕法尼亚大学遗传学系

-

本研究聚焦于发育过程中从祖细胞到终末细胞类型的基因表达模式如何在进化中变化,这是发育生物学和进化遗传学中的核心科学问题。尽管基因表达具有快速变化的潜力,但其在长期进化中的约束性和多样性仍未被全面阐明,尤其是涉及全基因组和所有细胞类型的转录组动态变化。

-

研究采用了两种秀丽隐杆线虫属(Caenorhabditis)物种——秀丽隐杆线虫(C. elegans)和布氏隐杆线虫(C. briggsae),这两者分化超过2千万年,且具有确定性的细胞谱系,使得在细胞水平上进行同源细胞类型的基因表达比较成为可能。通过单细胞转录组测序,研究覆盖了从胚胎发生的胃胚层形成到终末分化阶段,总计分析了超过175,000个细胞,识别出429个共有的祖细胞及终末细胞类型。

-

结果显示,大部分基因表达模式在两物种间高度保守,尤其是发育转录因子及其调控网络。然而,成千上万个基因的表达存在显著差异,尤其是在表达时序上发生了改变。不同细胞类型的转录组进化速度存在差异,胚胎神经细胞的表达多样性高于肠道和肌肉细胞。发育过程中的中期胚胎阶段转录组变化较少,支持“发育沙漏”模型,但这一阶段特异性的保守性又因细胞类型而异。此外,研究对重复基因表达的进化命运进行了分析,揭示了新功能化、副功能化和假基因化的多样模式。

-

本研究首次在全胚层面以细胞谱系为分辨率,系统解析了胚胎基因表达的进化动态,为理解发育调控网络的保守与变异提供了量化依据。该数据集为未来研究基因表达调控进化机制提供了丰富资源,尤其适用于那些细胞谱系保守性未知的系统,有助于推动比较发育生物学和进化基因组学的发展。

(~ ̄▽ ̄)~ 睡眠需求依赖的丘脑回路可塑性促进稳态恢复性睡眠

美国约翰霍普金斯大学神经内科

- 睡眠受到稳态调控,睡眠缺失后会出现持久和集中性的恢复性睡眠,但其调控通路尚不明确。本研究聚焦于寻找调节睡眠需求积累的神经回路,揭示了中丘脑复合核(nucleus reuniens, RE)中一簇兴奋性神经元在睡眠稳态调节中的关键作用。

- 通过小鼠神经回路筛选,发现RE神经元投射至多个促进非快速眼动睡眠(NREM)的下游神经团簇。利用光遗传学刺激RE神经元,观察到动物在延迟期表现出准备睡眠的行为(如梳理和筑巢),随后进入一种持续、集中且深度的NREM睡眠状态,类似于睡眠剥夺后的恢复性睡眠。

- 进一步利用Neuropixels电极阵列进行了长期在体神经活动记录,发现RE神经元在睡眠剥夺或觉醒期间活性增强,而在恢复睡眠时活性降低。化学遗传学抑制RE神经元活动能显著减少后续恢复睡眠的时长、集中程度和深度,表明RE神经元活动对睡眠需求的积累至关重要。研究还发现,睡眠剥夺诱导RE至不确定带区(zona incerta, ZI)投射的突触可塑性增强,且这种塑性与后续恢复睡眠的量正相关,提示RE-ZI回路的突触塑性是睡眠需求的分子标记。

- 此外,作为调控突触可塑性的关键分子,钙调蛋白依赖性蛋白激酶II(CaMKII)在RE神经元中的抑制减少了RE-ZI回路的可塑性及恢复睡眠,进一步强调该分子机制在睡眠稳态调节中的作用。该研究首次揭示了哺乳动物中调节睡眠需求积累的神经回路及其可塑性机制,为理解和治疗睡眠紊乱提供了新的神经生物学基础。

胆碱能神经元活性通过毒蕈碱能信号促进弥漫性中线胶质瘤生长

美国斯坦福大学神经病学与神经科学系

-

研究探讨了脑干神经调节性胆碱能神经元对弥漫性中线胶质瘤(DMG)及其前体细胞——少突胶质前体细胞(OPCs)增殖的影响。此前虽知谷氨酸能神经活动能促进OPCs和胶质瘤生长,但脑干神经元投射至DMG产生的中线结构的调节作用尚不明确。

-

研究采用光遗传学技术,选择性激活脑干两个胆碱能核团——足脑脚核(PPN)和背侧侧核(LDT),发现PPN的刺激促进脑桥中胶质瘤的生长,而LDT的刺激促进丘脑中肿瘤细胞增殖。此外,DMG小鼠模型中随病程进展,胆碱能神经活性及乙酰胆碱释放水平明显升高。在共培养体系中,胆碱能神经元能促进DMG细胞增殖,且乙酰胆碱能直接作用于肿瘤细胞。

-

单细胞转录组测序显示,DMG原代样本中M1(CHRM1)和M3(CHRM3)型毒蕈碱受体表达丰富。药理学阻断或基因敲除M1/M3受体均显著抑制胆碱能刺激引起的DMG增殖,表明该受体介导了胆碱能信号促进肿瘤生长的机制。

-

本研究首次揭示脑干胆碱能神经元通过长程投射和毒蕈碱能受体信号调控DMG及OPCs的增殖,提示神经元活性与肿瘤微环境间的交互作用在胶质瘤进展中具有重要作用。该发现为神经调节性胶质瘤治疗提供了新的潜在靶点,但如何精准调控此类神经-肿瘤信号通路及其临床转化仍需进一步探索。

蛾类博贡蛾利用星空罗盘进行夜间长距离导航

Bogong moths use a stellar compass for long-distance navigation at night – Nature – 2025

瑞典隆德大学生物系视觉组

- 博贡蛾每年春季从澳大利亚东南部炎热地区迁徙至未曾经历过的澳大利亚阿尔卑斯山一系列凉爽洞穴中避暑,秋季则返回繁殖地。科学问题在于,这些蛾类如何在夜间长距离迁徙中准确识别地理方向并导航至特定目标地点。

- 研究通过在飞行模拟器中固定春季与秋季迁徙的博贡蛾,模拟无月光的夜空条件并屏蔽地磁场以禁用其磁性感知,观察蛾类飞行方向。还利用电生理手段检测了蛾脑中视觉中间神经元对夜空旋转的响应特性。

- 结果显示,博贡蛾在无月夜空中依旧能沿季节性迁徙方向飞行,表明它们使用星空作为罗盘。视觉中枢神经元对夜空特定方位旋转表现出最大兴奋,尤其在朝向南方时响应最强。此外,结合地磁感应,形成了稳定的复合罗盘系统。

- 本研究揭示了博贡蛾利用恒星线索结合地磁信息,构建强大的夜间长距离导航机制。该发现不仅深化了对昆虫迁徙导航系统的理解,也为生物导航及生物启发型导航技术提供了新思路。研究局限在于具体神经机制及星图识别的分子基础尚需进一步探究。

靶向新生嘌呤生物合成用于结核病治疗

Targeting de novo purine biosynthesis for tuberculosis treatment – Nature – 2025

比利时安特卫普杨森全球公共卫生公司;比利时安特卫普杨森制药公司

- 结核病仍是传染病死亡的主要原因之一。现有治疗手段面临药物抗性问题,亟需开发新的药物靶点和治疗策略。本研究关注结核分枝杆菌新生嘌呤生物合成通路中的首个酶PurF,探讨其作为药物靶点的可行性。

- 研究采用小分子筛选与生物化学方法,发现并优化了首个针对PurF的抑制剂JNJ-6640。体外实验显示JNJ-6640对结核分枝杆菌具有纳摩尔级别的杀菌活性。基因和生化技术证实其靶向性高度专一于结核分枝杆菌的PurF酶。

- 单细胞显微镜观察揭示,JNJ-6640干扰结核分枝杆菌的DNA复制过程。人体及小鼠肺组织中嘌呤碱基的生理浓度不足以通过碱基回收途径补偿PurF的抑制,从而证明抑制剂在体内的有效性。长期缓释注射剂型的概念验证研究进一步证实该化合物在体内具有显著的抗结核效果。

- 研究最后指出,JNJ-6640作为一种创新化学先导物,靶向新生嘌呤生物合成不仅为结核病特别是耐药结核的治疗提供了新的策略,也为未来抗结核药物的开发奠定了基础。

肠道炎症促进特异性肠道菌群CD4 T细胞介导的神经炎症

Gut inflammation promotes microbiota-specific CD4 T cell-mediated neuroinflammation – Nature – 2025

美国伊利诺伊大学芝加哥分校医学院微生物与免疫学系

-

肠道微生物群在多种疾病中起关键作用,且肠道菌群组成的改变与炎症性肠病及神经退行性疾病相关。然而,这些微生物如何影响中枢神经系统(CNS)炎症尚不明确,因为这些微生物通常不在CNS中存在。本研究关注肠道菌群特异性CD4 T细胞(Tcomm细胞)在肠道和CNS炎症中的作用机制。

-

本研究采用小鼠模型,利用缺乏功能性调节性T细胞的条件,观察肠道定植的分段丝状菌诱导的Tcomm细胞在肠道及CNS中的迁移和功能。通过免疫学检测和细胞功能分析,探讨这些Tcomm细胞如何通过抗原交叉反应引发神经炎症。

-

结果显示,肠道炎症导致Tcomm细胞功能紊乱,这些细胞获得进入CNS的能力,且不依赖其抗原特异性。这些细胞可通过宿主蛋白衍生抗原的分子模拟重新刺激,产生GM-CSF、IFNγ和IL-17A等促炎因子,诱发神经损伤。侵入的Tcomm细胞通过IL-23R依赖的致脑炎程序激活小胶质细胞,同时通过IL-23R非依赖的GM-CSF产生促进CNS炎症。

-

本研究揭示了肠道菌群特异性CD4 T细胞在肠道炎症背景下介导中枢神经炎症的潜在机制,提示肠道免疫失调可能驱动额外肠道的炎症反应,为神经炎症相关疾病的免疫治疗提供新靶点。同时,研究中未涉及人类数据,未来需进一步验证其在人类疾病中的相关性与应用价值。

母体肥胖诱导的Kupffer细胞重编程触发脂肪肝疾病

Kupffer cell programming by maternal obesity triggers fatty liver disease – Nature – 2025

德国波恩大学免疫系统发育生物学研究所

- Kupffer细胞(KCs)是胚胎早期定殖于肝脏的组织驻留巨噬细胞,伴随肝脏发育获得特异性转录特征,并适应肝脏功能。尽管KCs在维持肝脏和机体稳态中发挥关键作用,其核心功能在发育期受扰动是否导致成年后疾病仍不明确。

- 本研究利用母体肥胖小鼠模型,在妊娠期扰动KCs功能,揭示子代暴露于母体肥胖后出现脂肪肝疾病。该疾病由异常的KCs发育编程所驱动,这种异常持续至成年,促进肝细胞通过载脂蛋白分泌增加脂质摄取。

- 研究进一步发现,去除出生于肥胖母鼠的新生儿KCs,并用未受编程的单核细胞补充,可逆转脂肪肝病理。同时,胚胎期巨噬细胞缺失缺氧诱导因子α(HIF1α)基因,阻断KCs从氧化磷酸化向糖酵解的代谢重编程,从而防止脂肪肝发展。

- 本研究首次明确发育期巨噬细胞功能扰动是成年脂肪肝疾病的因果因素,强调胎儿来源巨噬细胞作为代际间健康与疾病发病机制中的关键信使。这为脂肪肝的早期预防和干预提供了新的理论基础和潜在靶点。

无监督预训练在生物神经网络中的应用

Unsupervised pretraining in biological neural networks – Nature – 2025

美国HHMI Janelia研究中心

-

本研究探讨了神经网络中的表征学习是通过监督学习还是无监督学习实现的科学问题,特别关注感觉皮层中的感知学习如何驱动神经可塑性,这一机制目前尚不明确。研究旨在揭示行为学习与神经变化之间的关系及其背后的学习机制。

-

研究采用了大规模神经元记录技术,同时监测了多达9万名神经元的活动,涵盖小鼠的初级视觉皮层(V1)和更高级视觉区(HVAs),在小鼠学习多任务的过程中以及在无奖励的刺激暴露期间进行数据采集,比较不同条件下的神经活动变化。

-

结果显示,尽管任务组小鼠的神经变化与其行为学习呈正相关,但无奖励暴露小鼠的神经变化高度重现了任务组的变化,表明这些神经可塑性主要源于无监督学习。此外,神经可塑性在中间HVAs区最为显著,且遵循视觉信息处理规则而非空间学习规则;任务组小鼠的前HVAs区还出现了与奖励预测相关的信号,暗示监督学习的存在。

-

这一发现表明无监督学习在神经系统中扮演关键角色,可能加速随后任务的学习过程。该假设通过行为实验得到了验证,提示未来在神经科学和人工智能领域中,无监督预训练策略具有重要的应用潜力和理论价值,尽管具体的监督信号机制仍需进一步探讨。

神经内分泌细胞通过Dhh信号通路协调组织再生

Neuroendocrine cells orchestrate regeneration through Desert hedgehog signaling – Cell – 2025

美国斯坦福大学 医学院 干细胞生物学与再生医学研究所

- 本研究聚焦哺乳动物再生机制,揭示了神经内分泌细胞分泌的荒漠刺猬(Desert hedgehog, Dhh)信号如何诱导间充质细胞产生再生和保护反应,从而促进组织修复。该机制有望为新型再生疗法的发展提供基础。

- 研究团队采用气体SO₂吸入及流感和SARS-CoV-2感染模型,展示了呼吸道中稀少的神经内分泌细胞通过Dhh信号放大间充质细胞的反应,激活整个组织的存活和再生过程。此外,类似的上皮-间充质反馈(EMF)信号也存在于小鼠胰腺β细胞中,保护胰岛免受链脲佐菌素(STZ)诱导的损伤。

- 临床数据表明,使用Dhh信号通路抑制剂的患者中糖尿病发生率升高,提示EMF信号在人体胰岛保护中的潜在作用。研究进一步表明,通过小分子Dhh信号通路激动剂增强EMF信号,可以有效抵御STZ对胰岛β细胞的损伤以及SO₂和流感感染导致的呼吸道损伤。

- 该发现不仅加深了对神经内分泌细胞在组织再生中的调控作用的理解,还为开发针对化学性和感染性呼吸道损伤及糖尿病的保护性和治疗性策略提供了新的思路,具有重要的临床转化潜力。

抗衰老人类间充质祖细胞抵御灵长类动物衰老

Senescence-resistant human mesenchymal progenitor cells counter aging in primates – Cell – 2025

中国首都医科大学宣武医院国家临床老年疾病研究中心

-

衰老通常表现为干细胞功能的退化,但通过补充干细胞对抗衰老的可行性至今尚不明确。本研究聚焦于开发一种抗衰老(seno-resistant)的遗传改造人类间充质祖细胞(SRCs),以增强其细胞抗逆性,试图填补这一领域的空白。

-

研究采用基因强化的SRCs,静脉注射给44周龄的老年猕猴,系统观察其衰老指标变化,包括细胞衰老、慢性炎症及组织退化等。通过长期体内追踪,确认无明显不良反应,确保实验的安全性。

-

结果显示,SRCs显著改善了老年猕猴的脑结构和认知功能,同时减缓了生殖系统的退化。SRCs的治疗效应部分归因于其分泌的外泌体,这些外泌体对抗细胞衰老发挥重要作用,揭示了细胞间通讯在抗衰过程中的机制。

-

本研究首次证实基因改造的人类间充质祖细胞能够减缓灵长类动物的衰老过程,强调再生医学策略在延缓年龄相关健康衰退中的潜力。但仍需进一步探讨其长期安全性和机制细节,以推动临床转化应用。

(~ ̄▽ ̄)~ 天然RNA纳米笼的冷冻电镜结构解析

Cryo-EM structure of a natural RNA nanocage – Nature – 2025

美国UMass Chan医学院RNA治疗研究所

- 长链非编码RNA(lncRNA)在生物体内发挥多种重要功能,但其结构基础和具体生物学机制尚未充分解析。细菌及噬菌体中已鉴定出20多类lncRNA,但其功能和结构特征大多未知,尤其是由其大分子量带来的结构复杂性问题一直制约相关研究进展。

- 本研究采用约2.9 Å分辨率的冷冻电镜技术,解析了细菌和噬菌体基因组中一种名为ROOL的天然lncRNA形成的纳米笼结构。该纳米笼由八个ROOL分子组成,形态为直径28纳米、轴向长20纳米的空腔结构,内部存在结构无序区。

- 结构分析揭示,纳米笼稳定性依赖多种三级和四级相互作用,其中包含新命名的“三股链A-minor钉”,另外单体ROOL约3.2 Å分辨率结构显示纳米笼的组装机制涉及链交换和四级 kissing loop互作。进一步实验表明,ROOL RNA可与RNA适配体、tRNA或microRNA融合,依旧保持纳米笼结构并可实现货物的径向展示。

- 该研究首次揭示了一种天然RNA纳米笼的高分辨率结构及组装原理,不仅丰富了lncRNA的结构生物学知识,也为利用RNA纳米笼作为分子递送载体提供了新思路,具有潜在的科研和治疗应用价值。未来工作需进一步探索其生物功能及工程改造潜力。

一种应用于胸部X光的全开放AI基础模型

A fully open AI foundation model applied to chest radiography – Nature – 2025

美国亚利桑那州立大学生物医学信息学与数据科学

已经入库

- 胸部X光是肺部疾病的基础影像手段,深度学习技术在自动解读胸片中展现巨大潜力,但现有模型在诊断范围、泛化能力、适应性、鲁棒性和可扩展性等方面存在显著局限。

- 本研究开发了Ark+,一个胸部X光的基础模型,通过循环积累并重复利用来自多个异质数据集中的专家标签知识进行预训练。该模型能够显著提升胸部疾病的诊断能力,扩大诊断范围,减少误诊风险。

- Ark+具备适应不断变化的诊断需求和新兴疾病的能力,能够通过少量样本学习罕见疾病,实现无训练转移到新诊断场景,同时耐受数据偏差和长尾分布,支持保护隐私的联合学习。该模型及代码已完全开源,便于微调、本地适配与扩展,支持多种医学成像模态。

- 研究表明,通过整合多样化数据集和多专家知识,开放模型能够超越依赖大规模专有数据的模型性能,有助于推动开放科学和医疗AI的普及,促进全球范围内多元知识和患者群体的融合共享。

(~ ̄▽ ̄)~ FoTO1和紫杉醇基因的发现实现了baccatin III的生物合成

Discovery of FoTO1 and Taxol genes enables biosynthesis of baccatin III – Nature – 2025

美国加利福尼亚州斯坦福斯坦福大学化学工程系

十分艰难,但很有价值、影响力的工作!!

- 植物能够合成复杂且有效的治疗性分子,但从天然产物中提取或通过化学合成这些分子存在较大困难,限制了其临床应用。紫杉醇(Taxol)作为一种重要的抗癌药物,其全套生物合成路径尽管研究了几十年,但由于紫杉属植物基因组庞大且酶类丰富,传统的RNA测序和共表达分析难以解析完整路径。

- 该研究开发了一种名为“多重扰动×单核”(mpXsn)的策略,通过跨越组织、细胞类型、发育阶段和诱导条件的转录组信息分析,显著提升了对路径相关基因表达的分辨率和识别能力。

- 通过mpXsn方法,研究团队将紫杉醇生物合成基因分为多个表达模块,揭示了连续的子途径,发现了7个新基因,最终实现了17个基因的de novo生物合成体系,在烟草属植物Nicotiana benthamiana叶片中成功合成了含量与紫杉叶针中天然含量相当的baccatin III工业前体。此外,确认了一种核转运因子2样蛋白FoTO1在首个氧化步骤中促进目标产物形成,解决了紫杉醇生物合成长期以来的瓶颈问题。该研究还发现了新的β-苯丙氨酸-CoA连接酶,8个基因共同实现3’-N-去苯甲酰基-2’-脱氧紫杉醇的de novo合成。

- 研究不仅推动了紫杉醇生物合成的工业应用,也提出了一种可扩展的共表达分析策略,可应用于复杂且未充分解析的大型基因组中的高价值基因集发掘。

针对E-cadherin缺失后性激素依赖性癌症的GRPR靶向治疗

Targeting GRPR for sex hormone-dependent cancer after loss of E-cadherin – Nature – 2025

法国PSL研究大学古里研究所黑色素细胞的正常和病理发育

- 性别差异在癌症发病率和治疗反应中的作用已被广泛认识,但由于对其机制理解有限,精准医疗和治疗方案的进展受阻。特别是在非传统激素依赖性癌症中,年龄相关的激素波动及其对癌症的影响常被低估,亟需深入研究性别及激素的影响机制。

- 本研究聚焦于细胞间黏附分子E-cadherin在多种癌症(包括黑色素瘤)中介导的雌激素反应,发现了围绝经期女性癌症易感性的分子基础。通过小鼠黑色素瘤模型,作者揭示了一个连接E-cadherin、β-连环蛋白、雌激素受体-α及胃动素释放肽受体(GRPR)的雌激素敏感信号通路,该通路促进女性黑色素瘤的侵袭性和转移。

- 机制研究表明,靶向GRPR或雌激素受体-α能够显著抑制小鼠模型的肿瘤转移,提示该通路具有潜在的治疗价值。研究首次提出激素敏感性通过调控细胞表型和肿瘤侵袭性相互关联,从分子水平揭示了肿瘤性别差异的新机制。

- 此研究强调了性别特异性因素在癌症管理中的重要性,尤其是在E-cadherin依赖的癌症中,利用非传统肿瘤药物靶向GPCR类受体有望提升女性患者的治疗效果,推动个体化和精准治疗的发展。

代谢适应性调控组织再生中的细胞命运

Metabolic adaptations direct cell fate during tissue regeneration – Nature – 2025

美国纪念斯隆-凯特琳癌症中心癌症生物学与遗传学项目

- 细胞命运的决定传统上归因于转录调控,但最新研究表明中间代谢物同样参与此过程。α-酮戊二酸(αKG)不仅参与三羧酸(TCA)循环中的能量及合成代谢,还作为染色质修饰酶的辅因子,提示代谢物可能直接影响细胞命运的调控机制。

- 本研究揭示在小肠中TCA循环酶的表达存在谱系特异性,αKG脱氢酶复合体组分在吸收细胞谱系中上调,而在分泌细胞谱系中下调。通过基因修饰小鼠模型和类器官实验,发现αKG脱氢酶的催化亚单位OGDH在不同细胞谱系中具有双重功能。

- 具体而言,吸收细胞谱系中OGDH受HNF4转录因子上调,以满足肠细胞的能量和生物合成需求;而在分泌细胞谱系中OGDH被下调,这一调控导致αKG水平升高,促进分泌细胞的分化。此外,在小鼠结肠炎模型中,OGDH抑制或αKG补充可逆转分泌细胞分化和成熟的障碍,促进组织修复。

- 该研究阐明了OGDH依赖性的谱系特异性调控机制,揭示代谢酶在细胞命运决定中的关键作用,为靶向代谢途径促进组织再生和修复提供了理论依据和潜在治疗策略。

动态组装与非同源末端连接的协调反应

Dynamic assemblies and coordinated reactions of non-homologous end joining – Nature – 2025

美国国立卫生研究院分子生物学实验室

- 非同源末端连接(NHEJ)是高等真核生物中修复DNA双链断裂的主要途径。本文重点研究NHEJ过程的终末步骤,重建了DNA聚合酶μ和连接酶IV(LIG4)在填补间隙和连接断裂末端时的结构和功能状态。

- 研究通过解析具有灵活ω形框架的XRCC4和XLF复合物,揭示了两端受Ku70–Ku80包裹的断裂DNA如何被LIG4介导停靠到该结构上。每个ω臂上结合的DNA聚合酶和连接酶分别修复具有特定极性的单一断裂链,NHEJ的终末步骤需要这对酶的协调和切换。

- 促进因子XLF和PAXX对NHEJ反应具有累加刺激作用。作为DNA末端传感和保护者,LIG4替代DNA-PKcs完成末端连接,并桥接两断裂端供聚合酶填充剩余间隙。这些动态组装展示了NHEJ过程的新机制。

- 研究结果不仅揭示了NHEJ关键酶的协同工作机制,还为开发针对NHEJ的抑制剂提供了潜在靶点,有助于提高放疗效果及基因编辑的准确性,具有重要的临床应用前景。

(~ ̄▽ ̄)~ 脑嵌入式软性生物电子设备通过胚胎发育实现稳定整合

Brain implantation of soft bioelectronics via embryonic development – Nature – 2025

美国哈佛大学约翰·A·保尔森工程与应用科学学院

胆子很大!

-

本研究针对神经科学和神经发育障碍理解中一个核心科学问题:如何实现能够稳定追踪发育中大脑全脑范围、单细胞级别、毫秒时间分辨率神经活动的生物电子设备。发育过程中,脊椎动物大脑的三维结构由二维神经板形成,这一巨大形态变化长期以来使得植入式生物电子设备难以可靠追踪神经活动。

-

研究团队开发了一种组织级软性、亚微米厚度的网状微电极阵列,利用神经组织从二维到三维的自然重构过程,将其集成到胚胎神经板中。随着器官发生,网状电极阵列随组织形变、拉伸并分布到整个大脑,实现与神经组织的无缝整合。

-

通过免疫染色、基因表达分析及行为学测试,证明该电极阵列的植入对大脑发育及功能无不良影响。该嵌入式电极阵列可实现长期稳定映射单个神经元活动及神经群体动力学在大脑发育中的出现及演变。在蝾螈模型中,该系统不仅记录再生过程中的神经电活动,还能通过电刺激调控再生过程。

-

本研究提出了一种创新策略,实现了软性生物电子设备与发育中大脑的紧密集成,为神经发育机制的动态观察与调控提供了强有力工具,推动神经科学和再生医学领域的发展。未来仍需进一步评估其在复杂哺乳动物模型中的应用潜力及长期安全性。

(~ ̄▽ ̄)~ 可追踪的非局域量子优势随机数生成

Traceable random numbers from a non-local quantum advantage – Nature – 2025

美国国家标准与技术研究院物理测量实验室

-

随机数的不可预测性是数字安全和公平资源分配等领域的核心基础。然而,现有的随机数生成器存在局限性,其生成过程无法实现完全可追踪、审核和认证的不可预测性。伪随机数生成器的算法步骤虽可审计,但无法确保输出在知道初始种子的情况下是先验不可预测的。设备无关的量子随机数生成器可保证随机源先验未知,但提取过程易受篡改威胁。

-

本研究提出了一种基于设备无关技术的完全可追踪随机数生成协议。该协议从不可预测的非局域量子关联中提取随机性,并利用分布式交织哈希链对随机提取过程进行加密追踪和验证,实现了完整的生成过程追溯。

-

该协议支撑了一个公开的、可追踪且可认证的量子随机信标系统。系统在首次40天运行期间,总共完成7,434次尝试中的7,454次协议执行,成功率达99.7%。每次成功执行,信标都会发出512位经过严格认证的可追踪随机比特,这些比特的均匀性误差乘以实际成功概率被严格限定在2−64以内。

-

本工作标志着首次实现了基于纠缠的优势,具备可认证和可追踪性的随机数生成公共服务。该技术在提升随机数生成安全性和透明度方面具有重要意义,并为量子信息科学及其安全应用提供了坚实基础。

胸腺模拟细胞的发育轨迹及其进化起源

Developmental trajectory and evolutionary origin of thymic mimetic cells – Nature – 2025

德国图宾根大学医院个性化医学中心

- 胸腺模拟细胞通过表达外周组织表型,协助构建T细胞的自身耐受性,这一机制对于免疫系统识别自身抗原至关重要。然而,胸腺模拟细胞的发育起源和分化路径尚未明确,其演化历史也未被充分解析。

- 本研究采用小鼠模型,结合基因敲除、转录组分析及遗传工程方法,系统追踪胸腺模拟细胞的发育过程。通过调控关键转录因子FOXN1(最初因小鼠的“裸鼠”表型而被发现)、ASCL1及信号分子BMP4和FGF7的表达,分析不同模拟细胞群的形成机制和依赖性。

- 结果显示,胸腺模拟细胞在小鼠发育期间呈现两波出现:出生前出现的群体具有肌肉、离子细胞、杯状细胞和纤毛细胞的转录特征;出生后出现的群体则模仿肠肝细胞和皮肤角质形成细胞。这两类细胞对FOXN1和相关信号通路的调控反应不同。不同种类的FOX家族基因替代实验揭示,部分细胞类型如纤毛细胞可以在缺乏FOXN1的情况下发育,而出生后出现的模拟细胞则依赖于脊椎动物特有的FOXN1活性。

- 研究进一步发现,软骨鱼类的胸腺以及盲鳗的胸腺状器中也存在表达外围组织特异性基因(如肝脏特异蛋白转甲状腺素结合蛋白)的模拟细胞,支持了胸腺模拟细胞作为中央耐受机制的演化保守性。该研究提出了一个进化模型,认为通过胸腺上皮基因网络的逐步演变,协调了外围抗原表达与模拟细胞的形成,从而实现对脊椎动物新组织的免疫耐受。

糖胺聚糖介导的脂蛋白摄取保护肿瘤免受铁死亡损伤

Glycosaminoglycan-driven lipoprotein uptake protects tumours from ferroptosis – Nature – 2025

美国得克萨斯大学西南医学中心儿童医学中心研究所

- 脂质作为癌细胞的重要组成部分,除了结构功能,还涉及信号传导。虽然多种癌症通过摄取细胞外脂质满足代谢需求,但这些脂质如何具体促进癌症的生长和进展仍未明了。本研究旨在探讨脂质摄取机制与癌细胞对铁死亡的敏感性之间的关系。

- 研究采用功能性遗传筛选方法,发现血循环中脂质运输的主要方式——脂蛋白摄取,是决定癌细胞铁死亡敏感性的关键机制。脂蛋白补充显著抑制多种癌症类型的铁死亡,主要通过输送脂蛋白中含量最丰富的维生素E形式α-生育酚(α-toc)实现。

- 机制上,癌细胞通过依赖细胞表面蛋白多糖上硫酸化糖胺聚糖(GAGs)介导的通路摄取脂蛋白。阻断GAG生物合成或急性降解细胞表面GAGs,可以降低脂蛋白的摄取,增强癌细胞对铁死亡的敏感性,并显著抑制小鼠肿瘤生长。尤其在脂质富集的透明细胞肾细胞癌中,发现软骨素硫酸盐水平升高且脂蛋白来源的α-生育酚含量高于正常肾组织。

- 该研究首次明确了脂蛋白摄取作为肿瘤细胞抗铁死亡的重要机制,提示GAG生物合成途径可作为潜在的癌症治疗靶点,具有重要的临床转化价值和发展前景。

SP140–RESIST通路调控干扰素mRNA稳定性及抗病毒免疫

SP140–RESIST pathway regulates interferon mRNA stability and antiviral immunity – Nature – 2025

美国加州大学伯克利分校霍华德·休斯医学研究所

- 本研究聚焦于Ⅰ型干扰素在抗病毒免疫中的关键调控,特别是转录抑制因子SP140如何通过未知机制抑制干扰素β(Ifnb1)表达,探讨其具体分子调控机制及生物学功能。

- 研究团队采用分子生物学和细胞生物学方法,系统分析SP140对Ifnb1转录和mRNA稳定性的影响,发现SP140并不直接抑制Ifnb1的转录,而是通过负向调控一个新鉴定的调节子RESIST(干扰素转录稳定性调节刺激因子)的表达,间接影响Ifnb1 mRNA的稳定性。

- RESIST蛋白通过对抗三脯氨酸重复蛋白TTP家族以及CCR4–NOT脱腺苷酸酶复合体介导的Ifnb1 mRNA去稳定作用,增强Ifnb1 mRNA的稳定性。同时,SP140定位于核内特定的核体结构,这些核体在沉默DNA病毒基因表达中发挥关键作用,进一步证实SP140在抑制γ疱疹病毒MHV68复制上的抗病毒活性。

- 本研究首次揭示了SP140既具有调控干扰素表达的功能,又拥有独立于干扰素调控的抗病毒活性,提示SP140和RESIST共同参与了抗病毒效应触发免疫机制,为理解干扰素调控网络及抗病毒防御提供了新的分子基础和潜在治疗靶点。

微生物组多样化由长链到短链脂肪酸衍生的N-酰脂质

The microbiome diversifies long- to short-chain fatty acid-derived N-acyl lipids – Cell – 2025

美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校药学院药物科学系

-

N-酰脂质在免疫功能和应激反应等多种生物过程中扮演重要介质角色,但其种类繁多且复杂,限制了对其生物学作用的全面理解。本研究旨在通过无靶向质谱代谢组学技术,提高对N-酰脂质的检测与鉴定能力,从而揭示微生物组对不同链长脂肪酸衍生N-酰脂质的多样化影响。

-

研究团队构建了一个基于2700个公开质谱数据集的参考光谱库,系统地回顾N-酰脂质的特征谱图。该数据库共鉴定851种N-酰脂质,累计检测次数达356,542次,其中777种未被现有脂质结构数据库收录,约18%的新型N-酰脂质由短链脂肪酸衍生,主要分布于消化道及其他器官。

-

研究结果显示这些短链脂肪酸衍生的N-酰脂质水平与饮食习惯、微生物群落定植状态密切相关,且在糖尿病患者体内表达异常。利用该光谱库,研究进一步关联了微生物来源的N-酰脂质(包括组胺及多胺结合物)与HIV感染状态及认知障碍的关系,提示其潜在的临床生物标志物价值。

-

本研究的成果不仅为未来代谢组学研究中N-酰脂质的注释和鉴定提供了强大资源,也加深了对微生物组代谢产物在健康与疾病中的功能理解。该方法凸显了大规模无靶向代谢组学数据在代谢物发现及生物医学研究中的重要作用,并为后续功能机制探索奠定基础。

(~ ̄▽ ̄)~ 揭示线粒体通过强制有丝体自噬对哺乳动物多能性的影响

Unraveling mitochondrial influence on mammalian pluripotency via enforced mitophagy – Cell – 2025

美国德克萨斯大学西南医学中心分子生物学系

-

线粒体的数量和基因组对于细胞功能至关重要,其异常常与疾病相关。然而,目前调控线粒体数量和功能以直接解析其生物学作用的方法尚缺乏。本研究旨在通过强制有丝体自噬(mitophagy)从多能干细胞中消除线粒体,以探究线粒体在多能性维持中的作用。

-

研究团队通过诱导强制有丝体自噬成功去除多能干细胞中的线粒体,发现这些细胞在无线粒体状态下仍能存活数日。基于此方法,他们进一步构建了跨物种多能干细胞融合体,分别含有人类或非人类灵长类动物(NHH)的线粒体DNA,探索不同物种线粒体DNA对多能性的支持作用。

-

比较分析表明,人类及NHH线粒体DNA在维持多能性方面表现出高度互换性,但核基因组与线粒体DNA的物种差异引发了细微的物种特异性转录和代谢差异。此外,利用转基因强制有丝体自噬技术,研究发现减少胚胎线粒体数量会导致胚胎着床前发育延迟。

-

本研究首次系统性揭示了线粒体在哺乳动物多能性维持及早期胚胎发育中的重要作用,提出了通过强制有丝体自噬调控线粒体数量的新策略,为深入理解线粒体在发育、疾病及物种间生物学差异中的功能提供了新工具和视角。未来工作可进一步探讨这些机制在临床和生物技术中的应用潜力。

基于代谢物的抗疟疾机制

A metabolite-based resistance mechanism against malaria – Science – 2024

葡萄牙葛尔本基安分子医学研究所

这么神奇?

-

疟疾由疟原虫属寄生虫引起,寄生虫在红细胞内繁殖导致溶血和血浆中游离血红素积累,游离血红素的辅基血红素被认为是疟疾严重性的独立风险因子。黄疸是疟疾的常见表现,传统认为黄疸中的胆红素是血红素代谢的废物,然而胆红素作为脂溶性抗氧化剂及代谢受体的配体,提示其可能参与宿主对疟疾的防御机制。研究提出胆红素的产生可能是宿主抵抗疟疾的一种代谢性防御策略。

-

研究采用高特异性的胆红素测定方法,发现人类感染恶性疟原虫(Plasmodium falciparum)出现症状时,血浆中未结合胆红素水平升高。通过小鼠疟疾模型,研究证明抑制胆红素生成(通过敲除胆绿素还原酶基因)加重疟疾死亡率,而外源补充胆红素可逆转这一致死效应,证实未结合胆红素对疟疾具保护作用。同时,抑制肝脏中胆红素结合酶UGT1A1的表达也增强了小鼠对疟疾的抵抗力,进一步支持未结合胆红素的保护效果。

-

多种体内外实验显示,未结合胆红素能够作用于红细胞内的疟原虫,抑制其增殖和毒性。具体而言,胆红素靶向寄生虫线粒体,干扰血红素脱毒过程,破坏寄生虫的食物液泡,阻断其从血红蛋白中获取必需氨基酸的途径,从而抑制寄生虫生存和病原性。

-

研究揭示,胆红素的产生上调及其结合下调构成了宿主对疟疾的进化保守性代谢抵抗机制。该防御机制虽能增强对疟疾的抵抗,但也可能带来副作用,如新生儿黄疸及可能的神经损伤。未来研究需探讨如何利用这一代谢防御策略开发针对疟疾的新型治疗方法,以减轻疟疾对人类健康的巨大负担。

泛病毒开放阅读框发现通过大规模并行核糖体测序

Pan-viral ORFs discovery using massively parallel ribosome profiling – Science – 2025

Broad研究所

- 病毒蛋白组的定义对于理解病毒生命周期和免疫识别至关重要,但大多数病毒的翻译区域仍未被充分认识。该研究针对这一科学问题,开发了一种名为大规模并行核糖体测序(MPRP)的方法,用于检测成千上万个设计的寡核苷酸中的开放阅读框(ORFs)。

- 研究通过MPRP技术,在679个人类相关病毒基因组中鉴定出4208个未注释的开放阅读框。该方法具有高通量和高灵敏度,能够广泛覆盖病毒基因组中的潜在翻译区域。

- 研究结果显示,来自非典型ORFs的病毒肽在感染细胞中可被I类人类白细胞抗原(HLA)呈递,提示这些新发现的肽段可能成为免疫识别的靶点。此外,还发现数百个上游开放阅读框,推测其可能调控病毒蛋白的翻译起始过程。该研究涵盖了多种病毒科,包括高致病性病毒,显著扩展了疫苗候选靶点库,并揭示了潜在的顺式调控序列。

- 该项研究不仅丰富了病毒基因组编码潜能的认识,也为开发新型抗病毒免疫策略提供了基础。然而,未来仍需进一步验证这些新发现ORFs的功能及其在病毒生命周期中的具体作用,以推动相关疫苗和治疗方法的应用。

(~ ̄▽ ̄)~ 快速模型指导的器官级合成血管设计用于生物制造

Rapid model-guided design of organ-scale synthetic vasculature for biomanufacturing – SCIENCE – 2025

美国斯坦福大学生物工程系

-

当前人类规模的生物制造器官受限于血管化和灌注不足的问题。尤其是对于任意复杂的几何形状,设计和打印能够实现充分灌注的血管网络是一大难题。

-

本研究提出了一种模型驱动的设计平台,该平台能够快速生成合成血管模型,并结合多精度计算流体动力学模拟与三维生物打印技术。关键算法创新使血管生成速度提升了230倍,且适用于任意复杂形状。

-

研究展示了可生成器官级血管网络模型,并成功对200多个工程和解剖模型进行了计算血管化处理。实验中,合成血管灌注显著提高了制造的活体组织构建体中的细胞存活率。

-

该平台实现了快速且可扩展的血管模型生成及流体物理分析,为未来大规模的生物制造组织的规模放大和生产提供了技术基础和支持,推动器官级生物制造的临床转化进程。

Cat1形成丝状网络以降解NAD+,介导III型CRISPR-Cas抗病毒反应

美国洛克菲勒大学细菌学实验室

- III型CRISPR-Cas系统通过识别病毒的转录本并激活Cas10复合体的环化腺苷酸(cOA)合酶活性,产生cOA作为第二信使,进而激活CARF效应蛋白以实现抗病毒免疫。尽管部分CARF效应蛋白已知具有多样的酶活性,如核酸切割和膜去极化,但许多效应蛋白的功能尚不明确。本文聚焦于一种含有CARF域和Toll/白介素-1受体(TIR)域融合结构的效应蛋白Cat1,旨在揭示其分子机制及生物学功能。

- 研究团队在携带III型A CRISPR-Cas系统的葡萄球菌中表达Cat1,检测其激活后的抗噬菌体活性和对宿主细胞的影响。通过纯化Cat1蛋白并结合cOA结合实验、酶学分析及冷冻电镜结构解析,系统阐明其功能和分子结构特征。

- 结果表明,cOA激活Cat1后,可显著耗竭宿主细胞内的NAD+,导致细菌细胞停止分裂及生长停滞,从而中断病毒的裂解周期,阻止噬菌体的扩散,保护未感染细胞持续生长。体外实验证明Cat1特异性结合环四腺苷酸(cA4)并被激活,催化NAD+断裂为烟酰胺(NAM)和腺苷二磷酸核糖(ADPR)。结构分析揭示,Cat1通过cA4介导的二聚体堆叠形成长丝状结构,TIR域环绕丝状体径向排列,构成NAD+的催化裂解位点。此外,多个丝状体通过CARF和TIR域间的骨架相互作用组装成三角形和五边形的复杂网络,促进NAD+的高效降解。突变破坏这些相互作用会显著抑制丝状网络的形成和酶活性,进一步验证了结构功能关系。

- 本研究首次发现CRISPR-Cas系统介导的NAD+降解机制,拓展了该系统抗病毒功能的化学基础。Cat1的独特结构特征,包括由两个CARF二聚体共同构建的cA4结合口袋及其丝状体和网络组装模式,区别于其他TIR域相关防御效应蛋白。尽管类似的TIR丝状结构在其它抗病毒系统(如TIR-SAVED和TIR-STING效应物)中已见报道,但Cat1展示了不同的结构布局和催化机制。该研究揭示CRISPR-Cas系统不仅限于核酸靶向而且整合多元化分子机制,为理解原核生物免疫策略提供了全新视角,同时提示未来可探索调控NAD+代谢以干预病毒感染的潜在应用。

进化尺度的酶学研究揭示复杂的催化景观

Evolutionary-scale enzymology enables exploration of a rugged catalytic landscape – Science – 2024

美国加利福尼亚大学旧金山分校生物化学与生物物理系

-

本研究围绕腺苷酸激酶(adenylate kinase, ADK)这一模型酶,探讨了酶的序列变异如何影响其催化功能这一核心科学问题。尽管酶的序列-功能关系常被比作一个具有峰谷的“景观”,但现有实验多集中于有限的序列区域,缺乏全局视角;而天然基因组数据库中存在丰富的多样性,尤其涵盖了不同温度环境下的酶序列变体,然而这些数据往往缺乏在统一实验条件下的定量催化参数测定,限制了对酶催化景观整体结构的理解及预测模型的发展。

-

研究团队收集了细菌和古菌中跨越极端温度环境的数百个ADK同源物和突变体,应用高通量微流控平台HT-MEK系统地测定了这些序列在一致条件下的迈克利斯-门腾动力学参数kcat、KM和催化效率kcat/KM。进一步分析了该序列-催化景观的组织结构与路径可达性,评估了不同温度如何塑造ADK的功能,并结合无监督深度学习模型及机器学习方法对催化参数进行了预测与验证。

-

实验结果显示,尽管ADK活性位点高度保守且结构预测相似,其kcat值仍可变化达三数量级,挑战了传统认为嗜热酶催化速率普遍低于中温酶的假说。景观呈现多峰复杂地形,至少包含三个由不同结构域架构形成的全局区域。点突变和结构域交换实验表明,该复杂景观在长期进化中仍可通过路径依赖机制被有效穿越。另一方面,基于蛋白语言模型的无监督学习能够较好地捕获序列的结构层次,但对催化活性的预测能力不足。相较之下,基于本研究高通量动力学数据训练的机器学习模型在催化参数预测上表现更优。

-

本研究通过整合大规模自然酶序列的动力学测量与机器学习,首次绘制了一个进化尺度的酶序列-催化功能景观,揭示了高催化活性可通过多样结构解决方案实现且不被单一热适应性限制,颠覆了活性与稳定性之间普遍存在的权衡假设。研究强调了实验注释数据对于构建准确的序列-功能预测模型的重要性。更广泛地,结合高通量酶学与机器学习技术将为理解酶的演化机制、指导新酶设计和揭示蛋白质功能的进化约束提供强大工具。

异常的基底细胞克隆动力学塑造早期肺癌发生

Aberrant basal cell clonal dynamics shape early lung carcinogenesis – Science – 2025