概览

- MFSD6是进入D68型肠道病毒的受体

- (~ ̄▽ ̄)~ STING激动剂基础的内质网靶向分…

- 完整视觉系统的联接组驱动神经清单

- 大型语言模型解构诊断自闭症背后的临床直觉

- 前瞻性编码在血清素系统中的价值

前言

本文是前沿快讯的第70期。前沿快讯栏目主要收集一些个人感兴趣的近期发表的研究,关注领域包括肿瘤的分子生物学、临床研究、流行病学等,文献类型主要是期刊论文和综述。研究介绍在Google机翻摘要的基础上进行微调,可能不一定特别准确、专业,主要目的是方便自己和大家快速了解和回顾相关领域研究进展。如果你对某个研究的细节感兴趣,请自行寻找全文进一步了解。此外,研究根据子领域会进一步细分,不过交叉领域的研究不好分为某一类,所以这个分类主要用于初级索引,并不十分准确,不喜勿喷。最后,大家看到什么特别的研究,也可以在评论区向我推荐,我会酌情收录在后面的期刊中。如无意外,前沿快讯栏目会长期更新,周期为2周-1月不等。从第5期开始,前沿快讯会新增一个CNS类,用来记录一些发表在Nature, Science或Cell杂志上的研究。从第18期开始,“肿瘤转移类”、“肿瘤代谢类”等将不再更新,而是合并至其它分类。原有的流行病学类也改为科普类。

本期有以下知识点值得关注:

CNS类

MFSD6是进入D68型肠道病毒的受体

MFSD6 is an entry receptor for enterovirus D68 – Nature – 2025

- 由于全球疫苗接种运动几乎消灭了脊髓灰质炎病毒,研究的关注点转向了其他可能导致类似脊髓灰质炎综合症(现称急性弛缓性脊髓炎,AFM)的肠道病毒。特别是D68型肠道病毒(EV-D68),被认为是近年AFM流行性爆发的主要原因,但其宿主相互作用仍未被充分了解。

- EV-D68是一种呼吸道病毒,但在少数情况下,能传播至中枢神经系统,导致严重的神经病理学。研究表明,MFSD6这一多跨膜转运蛋白是EV-D68的宿主进入因子,利用基因组规模的CRISPR筛选发现MFSD6在细胞线和原代细胞中为EV-D68感染所必需。

- MFSD6定位于质膜表面,且其缺失使得病毒无法进入宿主细胞。MFSD6通过其第三个细胞外环(L3)直接与EV-D68颗粒结合。通过低温电子显微镜(cryo-EM),我们以2.1 Å分辨率确定了EV-D68与L3的复合体结构,揭示了它们的相互作用界面。

- 通过将MFSD6(L3)与Fc结合的诱饵受体被设计出来,能够阻止EV-D68在原代人肺上皮细胞中的感染,并在致死的EV-D68小鼠模型中提供了近乎完全的保护。这些结果表明MFSD6是EV-D68的进入受体,并支持靶向MFSD6作为应对这一具有大流行潜力新兴病原体感染的潜在机制。

(~ ̄▽ ̄)~ STING激动剂基础的内质网靶向分子促进抗原交叉呈递

STING agonist-based ER-targeting molecules boost antigen cross-presentation – Nature – 2025

- CD8+T细胞免疫反应对于抵抗传染病和肿瘤至关重要。抗原交叉呈递主要发生在树突细胞的内质网(ER),这是蛋白质疫苗诱导CD8+T细胞反应的一个关键过程。尽管当前努力集中在组织和细胞水平的抗原递送,但子细胞递送在促进抗原从溶酶体逃逸到细胞质中的作用仍然有限。

- 本研究开发了基于干扰素基因刺激物(STING)激动剂的内质网靶向分子(SABER),能够有效将抗原递送到内质网,并通过折叠内质网膜来聚集交叉呈递所需的关键机制,形成微反应器。将SABER与多种抗原结合显著增强了对肿瘤新抗原和保守病毒表位的CD8+T细胞免疫反应的诱导效果,远超过与STING激动剂或传统佐剂混合的抗原。SABER还具有强大的佐剂效应,能够有效提高SARS-CoV-2亚单位疫苗诱导广泛中和抗体的能力。

- 本研究提供了一种高亲和力的内质网靶向递送系统和疫苗佐剂,证明了精确的子细胞递送在交叉呈递最后一公里的靶向中可以实现质的飞跃。通过这种方法,我们为未来开发更加有效的疫苗以及增强免疫疗法提供了新思路,突显了内质网在抗原递送过程中的重要性。

完整视觉系统的联接组驱动神经清单

Connectome-driven neural inventory of a complete visual system – Nature – 2025

- 视觉为动物提供了关于其周围环境的详细信息,并传递了包括颜色、形状和运动等多种特征。计算这些并行空间特征需要一个庞大而多样的神经元网络。因此,从果蝇到人类,视觉区域占据了大脑容量的一半。这些视觉区域通常具有明显的结构-功能关系,神经元按空间地图组织,其形状与其在视觉处理中的角色直接相关。超过一个世纪的解剖研究详细记录了果蝇视觉系统中的细胞类型,同时并行的行为和生理实验也考察了果蝇的视觉能力。为了解开复杂视觉系统的多样性,有必要仔细映射神经架构,并配合工具针对特定电路进行探索。

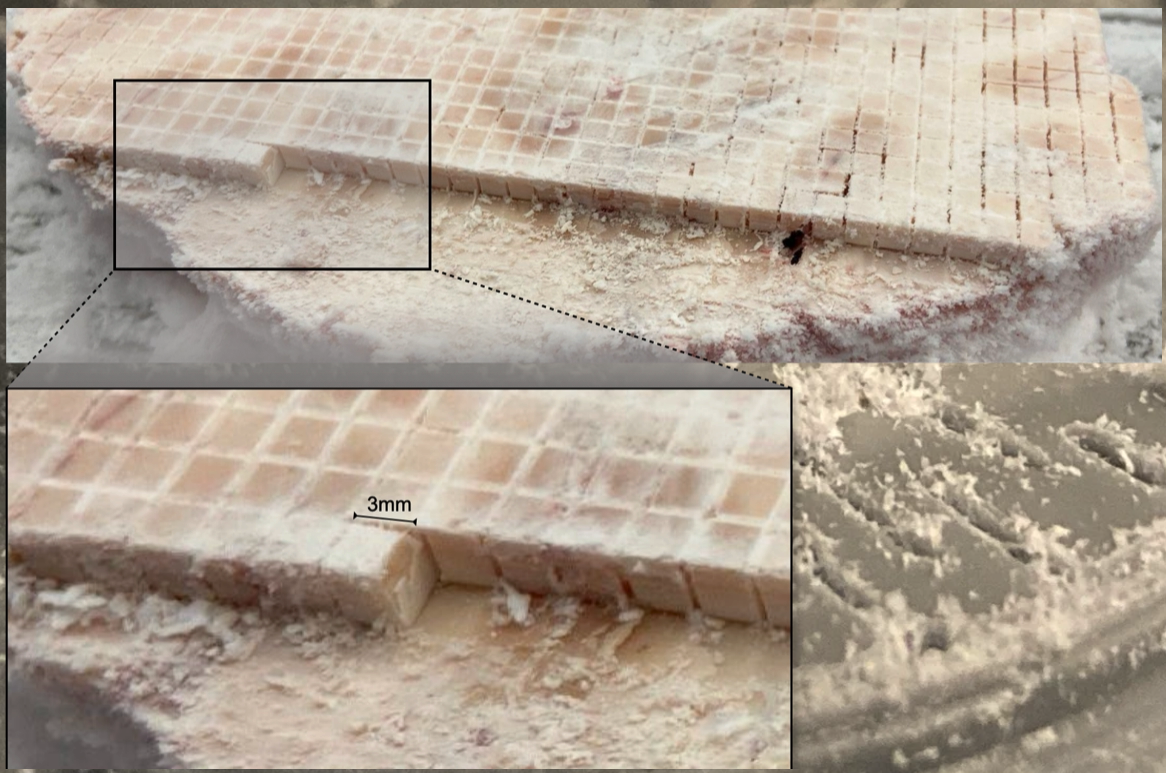

- 我们展示了使用聚焦离子束雕刻和扫描电子显微镜获取的雄性果蝇(Drosophila melanogaster)右侧视神经节的连接组。我们建立了视觉神经元的全面清单,并开发了量化其解剖结构的计算框架。这些数据为理解视觉神经元的形状与空间视觉之间的关系奠定了基础。通过将这一分析整合至连接信息、神经递质身份和专家校对,我们将大约53,000个神经元分类为732种类型。这些类型得到了系统性的描述,其中约一半为新命名。最后,我们分享了一系列匹配我们神经元类型目录的split-GAL4线路。

- 总体而言,这一全面的数据集和工具为系统性研究果蝇视觉打开了新的可能性,并为深入理解感官处理提供了基础。

大型语言模型解构诊断自闭症背后的临床直觉

Large language models deconstruct the clinical intuition behind diagnosing autism – Cell – 2025

- 尽管使用基因组范围的检测或脑成像来诊断自闭症的努力回报逐渐减少,但医疗专业人员基于长期第一手经验形成的临床直觉依然是自闭症诊断的金标准。我们利用深度学习技术来解构和探讨专家临床直觉的逻辑,从临床报告中获取信息以增进对自闭症的理解。

- 在对数亿通用句子进行预训练后,我们对大型语言模型(LLMs)进行了进一步调整,基于来自医疗专业人员的超过4000份自由书写健康记录,来区分确认与怀疑的自闭症病例。通过引入可解释性策略,我们扩展的语言模型架构能够明确推动临床思维朝向正确诊断的最显著单句。

- 我们的框架识别出与自闭症相关的最关键DSM-5标准为刻板重复行为、特殊兴趣以及感知基础行为,这一发现挑战了当前对社交互动缺陷的关注,建议对长久以来信赖的金标准诊断工具中的诊断标准进行必要的修订。

- 这些发现不仅促进了我们对自闭症的理解,也为未来诊断工具的设计提供了新的视角,可能会影响临床实践和自闭症患者的诊断策略。

前瞻性编码在血清素系统中的价值

A prospective code for value in the serotonin system – Nature – 2025

- 已知背侧缝核的血清素神经元对情绪显著的刺激作出反应,但其机制仍是一个谜。现有理论集中于奖励、惊讶、显著性和不确定性,分别解释了血清素活动的某些方面,但并未全面覆盖。

- 本研究结合了强化学习理论与背侧缝核的过滤特性的新见解,提出了一个统一的价值前瞻性编码模型。该生物编码可以解释为何血清素神经元会对奖励和惩罚同时激活,以及为何这些神经元对意外奖励的激活更强,而对惩罚则没有惊讶偏好,过去的理论未能协调这些观察结果。

- 此外,研究模型在定量预测体内群体活动方面优于之前的理论,提示其在学习和行为中血清素的作用的重要性。

- 这一工作不仅调和了以往的理论,还为进一步理解血清素在学习与行为中的角色迈出了关键一步。

神经肽信号变化驱动肥胖中的快乐贬值

Changes in neurotensin signalling drive hedonic devaluation in obesity – Nature – 2025

- 高热量食物,特别是高脂肪和高糖食物,在人类和动物中都能引发愉悦感。然而,长期消费这些食物可能降低它们的快乐价值,这可能会促进肥胖现象。尽管这些高脂肪饮食小鼠在家中环境中偏好高脂肪食物,但在无努力条件下,它们对高热量食物的兴趣却显著降低。这种快乐进食的悖论曾被报道,但其神经生物学基础仍不明确。本文研究了在长期高脂肪饮食(HFD)小鼠中这一现象的机制。

- 研究发现,在常规饮食的小鼠中,向腹侧被盖区(VTA)投射的外侧壳核神经元编码了快乐进食行为。在高脂饮食小鼠中,这种行为减少并与神经活动脱耦。对NAcLat→VTA通路的光遗传学刺激能在常规饮食小鼠中增加快乐进食,但在高脂饮食小鼠中无法实现,尽管当其恢复常规饮食时,该行为得以恢复。此外,高脂饮食小鼠在NAcLat→VTA通路中表现出神经肽表达和释放的减少。

- 神经肽敲除或在VTA中阻断神经肽受体都会消除光遗传学诱导的快乐进食行为。通过过表达神经肽信号传导可正常化饮食诱导的肥胖指标,包括体重增加和快乐进食。

- 综上所述,研究结果阐明了连接快乐食物贬值与肥胖之间的新神经回路机制。

通过全基因组CRISPR筛选揭示FOXP3的调控因子

Genome-wide CRISPR screen in human T cells reveals regulators of FOXP3 – Nature – 2025

日本大阪大学免疫学前沿研究中心实验免疫学实验室

- 调节性T细胞(Treg)特异性表达主转录因子FOXP3,在维持免疫耐受和稳态中起着关键作用,并有潜力革新自身免疫病的细胞治疗。尽管在TGFβ和IL-2的刺激下,可以在体外诱导FOXP3+的iTreg细胞,但所得到的细胞往往不稳定,这限制了转化应用的进展。

- 本研究通过进行全基因组CRISPR功能失活筛选,系统性地解析了调控人类T细胞中FOXP3诱导的基因网络,并使用Perturb-icCITE-seq在单细胞分辨率下进行特征分析。

- 结果识别出RBPJ–NCOR抑制复合物作为FOXP3表达的一个新型、情境特异性的负调控因子。针对RBPJ的基因敲除增强了iTreg细胞的分化和功能,与经典Notch信号通路无关。在体外反复刺激细胞因子和T细胞受体信号后,RBPJ缺失的iTreg细胞显示出相较于对照细胞更高的表型稳定性,这与FOXP3增强子CNS2的DNA去甲基化有关,增强了FOXP3的表达。相反,过表达RBPJ会通过直接调节FOXP3的组蛋白乙酰化(通过HDAC3)有效地抑制FOXP3诱导。最后,在人源化小鼠模型中,RBPJ缺失的人类iTreg细胞在抑制异种移植物抗宿主病方面的效果优于对照组。

- 本研究揭示了FOXP3的新的调控因子,并指向改善自身免疫病采用细胞疗法效率的新途径。

人类大脑中线粒体呼吸能力和多样性的地图

A human brain map of mitochondrial respiratory capacity and diversity – Nature – 2025

- 线粒体氧化磷酸化(OXPHOS)为大脑活动提供能量,且线粒体缺陷与神经退行性和精神疾病有关。为了理解大脑活动和行为的基础,有必要确定大脑的分子能量景观。

- 我们开发了一种物理体素化方法,将冷冻的人类冠状半球切片划分为703个体素,与神经影像学分辨率相当(3 × 3 × 3 mm)。在每个皮层和皮层下脑体素中,我们分析了线粒体表型,包括OXPHOS酶活性、线粒体DNA和体积密度,以及线粒体特异的呼吸能力。

- 人类大脑中存在多样的线粒体表型,这些表型受到形态结构和细胞类型的驱动。灰质中的线粒体数量比白质多出超过50%,并且其生化性质经过优化,更适合能量转化,尤其是在最近演化的皮层脑区中。我们将这些数据扩展到整个大脑,并创建了一个向后线性回归模型,结合多种神经影像学模态,以便生成线粒体分布和专业化的全脑地图。该模型能够在同一供体大脑的独立脑区预测线粒体特征。

- 本研究方法及其生成的MitoBrainMap为探讨能够促进正常大脑功能的分子能量景观奠定了基础。此外,该资源与神经影像数据相关,并定义了与精神疾病和神经退行性疾病相关的大脑区域性过程的亚细胞基础。

(~ ̄▽ ̄)~ P-loop NTP酶RUVBL2作为真核生物时钟的保守组分

The P-loop NTPase RUVBL2 is a conserved clock component across eukaryotes – Nature – 2025

清华大学多学科生物医学研究院Eric Erquan Zhang团队

- 真核生物的昼夜节律时钟通过转录-翻译反馈回路来维持时间,该结构在包括真菌、植物和动物等各类生物中是高度保守的。尽管这些时钟在机制上相似,但其分子组分却表明缺乏共同的祖先。

- 本研究揭示了P-loop NTP酶RUVBL2的作用,该酶已知影响哺乳动物时钟超复合物的昼夜周期和振幅,且通过其显著缓慢的ATP酶活性影响昼夜节律周期,类似于在蓝藻中研究较多的KaiC时钟。针对RUVBL2变异体的筛查发现了不同的节律失调、短周期和长周期突变体,这些突变体在腺相关病毒传递至小鼠下丘脑时表现出改变的昼夜运动活动节律。

- 酶活性检测显示,野生型RUVBL2每日水解的ATP分子仅约为13个,远低于典型ATP酶的转化速率。此外,RUVBL2同源物与人类、果蝇及真菌 Neurospora 的核心时钟蛋白之间的物理相互作用,以及跨物种RUVBL2突变体一致的昼夜表型,进一步强调了其在真核生物时钟中的功能。

- 因此,本研究不仅确立了RUVBL2作为真核生物时钟的共同核心组分,还支持了最早在蓝藻中发现的缓慢ATP酶活性是真核生物时钟的一种共享特征的观点。

巨噬细胞利用肝细胞谷氨酸促进肝脏再生

Macrophages harness hepatocyte glutamate to boost liver regeneration – Nature – 2025

西班牙国家肿瘤研究中心(CNIO)

- 肝脏在肝切除后的再生过程与机体特定需求的协调密切相关,但其分子机制和影响再生效率的肝细胞特定群体尚不清楚。研究发现,非传统的RPB5前折叠因子相互作用蛋白1(URI1)参与肝脏再生,URI1在肝细胞周边区特异性共定位、结合并激活谷氨酰胺合成酶(GS)。

- 在小鼠周边肝细胞中,基因干扰GS或URI1会导致血浆谷氨酸水平增加,从而加速三分之二肝切除后的肝脏再生。相反,小鼠肝细胞中过表达URI1会抑制肝脏恢复,但通过谷氨酸补充或基因敲除GS可以逆转这种情况。

- 谷氨酸通过代谢重编程骨髓源性巨噬细胞,稳定缺氧诱导因子1α(HIF1α),进而转录激活WNT3,促进YAP1依赖的肝细胞增殖,从而增强肝脏再生。URI1对GS的调控机制通过维持最佳的谷氨酸水平,可能在肝脏生长中时空调节机体的稳态和养分供应。

- 在急性和慢性损伤模型中,包括低谷氨酸的小鼠肝硬化模型、肝切除后早期死亡及90%肝切除等,谷氨酸补充可增强肝细胞的增殖和存活。此外,URI1和GS在人体肝细胞中共定位,并在不同肝病阶段与免疫细胞中的WNT3相关。因此,谷氨酸补充可能支持肝脏再生,有助于等待移植或肝切除后恢复的患者。

针对膜蛋白的小分子SARS-CoV-2抑制剂

A small-molecule SARS-CoV-2 inhibitor targeting the membrane protein – Nature – 2025

- 背负冠状病毒的膜(M)蛋白素有保守性,并在病毒组装中扮演关键角色。本研究描述了小分子抑制剂JNJ-9676的发现,其针对冠状病毒M蛋白。

- JNJ-9676在体外显示出纳摩尔级的抗病毒活性,对SARS-CoV-2、SARS-CoV及来自蝙蝠和穿山甲的早期毒株表现出显著抑制作用。通过低温电子显微镜(cryo-EM)技术,我们确定了JNJ-9676的结合位点,该结合位点由M蛋白二聚体的跨膜结构域形成。

- 该化合物的结合使M蛋白二聚体稳定于一种改变的构象状态,阻止了感染性病毒的释放。在预暴露的叙利亚金仓鼠模型中,JNJ-9676以每公斤25毫克的剂量每日两次给药,表现出优异的疗效,肺部病毒载量和感染病毒的显著降低,分别为3.5和4 log10转化的RNA拷贝,以及每毫克肺组织的50%组织培养感染剂量(TCID50)。此外,在后暴露的金仓鼠模型中,JNJ-9676在感染后48小时添加时,仍能在每公斤75毫克的剂量下显示出药效,且在此时观察到峰值病毒载量。

- M蛋白作为一个诱人的抗病毒靶点,能够有效阻止冠状病毒的复制,而JNJ-9676为识别应对当前及未来冠状病毒大流行的临床候选药物提供了一个有趣的化学系列。

针对冠状病毒膜蛋白的组装抑制剂

A coronavirus assembly inhibitor that targets the viral membrane protein – Nature – 2025

- 冠状病毒膜蛋白(M)是冠状病毒组装的主要组织者。本文报告了一种针对M蛋白的分子CIM-834,它能够阻断SARS-CoV-2的组装。CIM-834是通过高通量表型抗病毒筛选后进行药物化学开发和靶标鉴定获得的。

- CIM-834能够抑制SARS-CoV-2(包括广泛的变异株)和SARS-CoV的复制。在经鼻感染SARS-CoV-2的无胸腺小鼠和叙利亚仓鼠中,口服治疗使肺部病毒滴度降低到几乎不可检测的水平,即使在治疗延迟至终点前24小时进行时也是如此。感染的仓鼠在治疗后未能向未治疗的哨兵传播病毒。

- 透射电子显微镜研究表明,接受CIM-834处理的细胞中病毒组装完全缺失。单颗粒冷冻电子显微镜显示,CIM-834与M蛋白结合并稳定其短形态,从而防止其转变为长形态,而后者是成功组装颗粒所必需的。

- 总之,我们发现了冠状病毒复制周期中的一个新的药物靶点及其有效抑制的小分子。这一发现为开发新型冠状病毒疗法提供了新的方向。

哺乳动物整合应激反应的可塑性

Plasticity of the mammalian integrated stress response – Nature – 2025

- 乳腺翻译起始因子2亚基-α(eIF2α,编码于EIF2S1基因)的磷酸化水平升高以及翻译起始因子2β的鸟苷酸交换活性降低是“经典”整合应激反应(c-ISR)的特征。对于人类疾病(如蛋白质营养不良症)中eIF2B活性受损是否与c-ISR相同尚不明确。

- 本研究描述了一种由eIF2B活性降低引发的机制,称为“分裂应激反应”(s-ISR),该机制与c-ISR不同。s-ISR的特征是其翻译和转录程序与c-ISR观察到的不同。与c-ISR相反,s-ISR依赖于eIF4E的翻译,通过上游开放阅读框1的翻译来稳定ATF4 mRNA。

- 随后,s-ISR会导致一组代谢基因(例如PCK2)的表达发生变化,从而实现代谢重构,以维持在eIF2B活性降低状态下的细胞生物能量平衡。

- 这些数据表明,哺乳动物的ISR具有可塑性,当eIF2B活性丧失且没有eIF2α-p诱导时,eIF4E–ATF4–PCK2轴被激活以维持能量稳态。

(~ ̄▽ ̄)~ 针对细菌核糖体的广谱套索肽抗生素

A broad-spectrum lasso peptide antibiotic targeting the bacterial ribosome – Nature – 2025

- 套索肽是具有独特结构约束打结形态的生物活性分子,属于核糖体合成后改造的肽类自然产物。尽管已有多种套索肽对细菌靶标具有生物活性,但目前尚未报道有套索肽能够抑制细菌核糖体,后者是抗生素作用的主要靶点。

- 本研究首次识别并表征了套索肽抗生素拉里奥西丁(lariocidin)及其内部环化的衍生物拉里奥西丁B,这些化合物由Paenibacillus sp. M2产生,并显示出对多种细菌病原体的广谱活性。研究发现,拉里奥西丁通过与核糖体结合干扰蛋白质合成来抑制细菌生长。

- 通过结构、生物遗传和生化数据证实,拉里奥西丁在小核糖体亚单位的独特位点结合,与16S核糖体RNA和氨基酸-tRNA相互作用,从而抑制转运并诱导错误编码。此外,拉里奥西丁不受常见的抗药机制影响,且在产生自发抗药性方面倾向性低,对人类细胞无毒性,并在小鼠模型中显示出对Acinetobacter baumannii感染的强大体内活性。

- 本研究揭示了靶向核糖体的套索肽为发现替代蛋白合成抑制剂提供了新途径,并为亟需的抗菌药物开发提供了新的化学骨架。

irCLIP-RNP与Re-CLIP揭示RNA上动态蛋白组装模式

irCLIP-RNP and Re-CLIP reveal patterns of dynamic protein assemblies on RNA – Nature – 2025

- RNA结合蛋白(RBPs)在RNA剪接、稳定性、转运及翻译等多种过程中发挥重要作用,其功能失调与人类疾病的发病机制密切相关。然而,特征化RNA上多蛋白组装的性质和动态变化一直以来都是一项挑战。本研究结合了非同位素连接的紫外线诱导交联和免疫沉淀技术(irCLIP-RNP)与质谱分析,旨在识别与任意感兴趣的RBP共同结合的RNA依赖性相关蛋白(RDAPs)。

- irCLIP-RNP描绘了RNA上的多聚蛋白组装的分布情况,揭示了RBP与RNA之间的联系模式,包括在细胞类型选择性上的RDAP和主要RBP之间的组合关系。该方法还展示了RDAP在表皮生长因子(EGF)刺激下的动态重塑,发现EGF诱导下的UPF1在HNRNPC附近的招募促进了对细胞增殖mRNA的剪接监测。

- 为了同时识别多个研究RBPs共同结合的RNA,我们还开发了一种顺序免疫沉淀的irCLIP方法(Re-CLIP)。Re-CLIP确认了在irCLIP-RNP中观察到的结合关系,并识别了HNRNPC与UPF1在RND3和DDX3X mRNA上的共同结合情况。

- irCLIP-RNP和Re-CLIP为在活细胞中识别和特征化动态RNA-蛋白组装提供了一个框架,进而为揭示RBPs如何调控RNA命运和功能提供了新思路。

(~ ̄▽ ̄)~ 转基因猪肝脏的异种移植研究

Gene-modified pig-to-human liver xenotransplantation – Nature – 2025

中国西安第四军医大学西井医院肝胆外科窦科峰院士团队

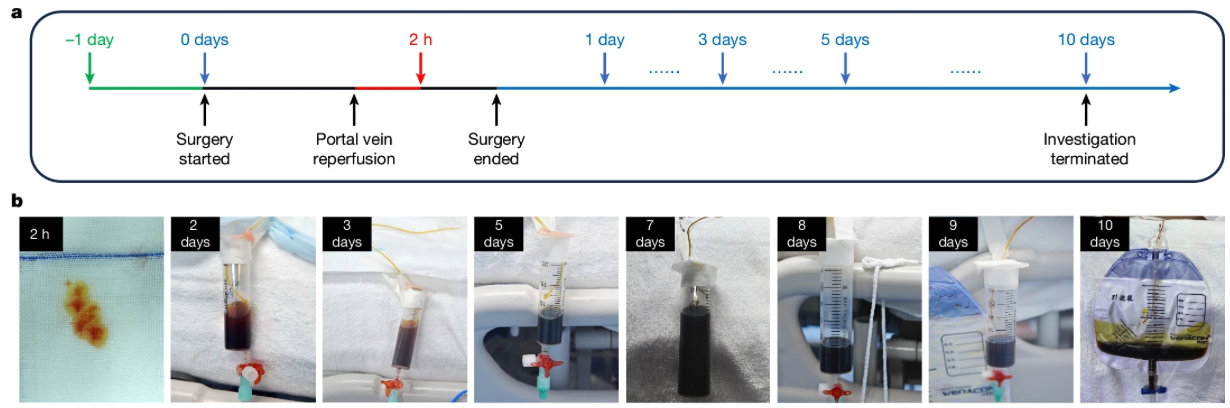

- 器官供体短缺是移植领域的一大挑战,而基因改造猪的器官能够作为理想的补充来源。本研究选择基因组编辑的猪肝,在一名脑死亡的接收者中进行了异种移植(异位辅助移植)实验。

- 移植后10天内我们监测了受体的移植物功能、血流动力学、免疫及炎症反应。结果显示,在门静脉再灌注后2小时,接收者开始产生黄色胆汁,术后第10天胆汁量达66.5毫升,猪肝源性白蛋白水平也在术后增加。此外,丙氨酸氨基转移酶(ALT)水平维持在正常范围,而天冬氨酸氨基转移酶(AST)在术后第1天上升后迅速下降。

- 移植中的猪肝动脉及门静脉的血流速度维持在可接受范围。尽管术后初期血小板数量有所减少,但最终恢复至正常水平。组织学分析显示,猪肝在没有排斥现象的情况下成功再生。

- 通过抗胸腺细胞免疫球蛋白的应用抑制了T细胞活性,而B细胞在术后第3天活化,随后被利妥昔单抗抑制。手术期间免疫球蛋白G和M水平没有显著变化,C反应蛋白和降钙素原水平起初升高后迅速下降。整个研究期间,异种移植物保持功能稳定。

新生编码突变对脊髓膨出症的贡献

The contribution of de novo coding mutations to meningomyelocele – Nature – 2025

- 脊髓膨出症(脊柱裂)是一种复杂的遗传性疾病,源于神经管闭合失败,导致Neuromotor障碍和频繁的脑积水,病人需要进行脑室引流。尽管已有少数基因被提议与疾病易感性相关,但其具体机制尚未得到充分解释。

- 本研究假设新生突变在选择压力下,会增加脊髓膨出症的风险。我们招募了851对在出生时需要进行引流的脊髓膨出症家庭和732对对照家庭,发现约22.3%的受试者存在新生基因破坏或有害的错义突变,其中28%的变异被估计与疾病风险相关。

- 被鉴定的187个具有 damaging de novo 突变的基因共同定义了包括肌动蛋白细胞骨架和微管相关过程、Netrin-1信号通路和染色质修饰酶的网络。基因验证显示,在非洲爪蟾胚胎中,部分或完全功能丧失导致信号传递失常以及神经管闭合缺陷。

- 我们的结果表明,新生突变在脊髓膨出症风险中起着重要作用,并强调了人类胚胎发育中神经管闭合所需的关键通路。

退货体复合物的氧化控制线粒体翻译

Oxidation of retromer complex controls mitochondrial translation – Nature – 2025

- 活性氧(ROS)在癌症和神经退行性疾病等人类病理中扮演着重要角色,但尚未明确识别出感知ROS水平并通过半胱氨酸残基调控其产生的蛋白质。

- 本研究通过系统的碱基编辑和计算筛选,确定了退货体转运复合物成员VPS35中的半胱氨酸突变,这些突变表现出抑制线粒体翻译的表型。

- 我们的研究表明,VPS35是一个感应活性代谢物的通路,其作用是降低线粒体翻译以减少ROS水平。细胞内过氧化氢氧化了VPS35中的半胱氨酸残基,导致退货体从内涵体膜上解离,并随后重塑质膜。这一过程对保持线粒体翻译至关重要。

- 此外,降低VPS35的水平或氧化其感应ROS的半胱氨酸残基使卵巢癌模型对产生ROS的化疗药物如顺铂产生抗性。通过这些发现,我们揭示了细胞内ROS水平如何通过VPS35传递到质膜,以调控线粒体翻译,从而连接细胞质ROS感知与线粒体ROS产生之间的关系。

- 本研究为理解ROS在细胞代谢调控中的角色提供了重要的见解,可能为治疗与ROS相关的疾病提供新的靶点和策略。

生理温度下谷氨酸对AMPA亚型离子谷氨酸受体的调控

Glutamate gating of AMPA-subtype iGluRs at physiological temperatures – Nature – 2025

- 离子型谷氨酸受体(iGluRs)是四聚体配体门控离子通道,主要介导兴奋性神经传递。iGluRs通过谷氨酸激活,在谷氨酸结合后,离子通道打开,使阳离子进入突触后神经元,启动信号转导。然而,谷氨酸在全长iGluRs中调控通道的结构机制尚不清楚。

- 本研究针对α-氨基-3-羟基-5-甲基-4-异恶唑丙酸亚型iGluR(AMPAR)进行了深入探讨,我们揭示了其谷氨酸调控机制。研究发现,谷氨酸对AMPAR的激活在生理温度下显著增强。通过在这些温度下制备AMPAR以进行低温电子显微成像,我们捕捉到了谷氨酸调控的过程。

- 谷氨酸的激活引发了离子通道的打开,其过程涉及所有离子通道螺旋远离孔轴的运动,这一特征在所有iGluRs中是保守的。当局部二聚体对解耦时,导致通道的去敏感化,并通过恢复通道铰链而重新折叠通道门,从而使离子通道关闭。

- 我们的研究阐明了谷氨酸是如何调控iGluRs的,为治疗设计奠定了基础,并展示了生理温度如何影响iGluR的功能。

BRCA2通过防止PARPi介导的PARP1保留来保护RAD51丝状体

BRCA2 prevents PARPi-mediated PARP1 retention to protect RAD51 filaments – Nature – 2025

- 肿瘤抑制蛋白BRCA2在同源重组DNA修复中起着核心作用,主要通过增强RAD51丝状体在双链DNA断裂产生的单链DNA上的形成,并刺激RAD51的活性。BRCA2突变个体易患癌症,但BRCA2缺乏的肿瘤通常对PARP抑制剂(PARPi)具有响应性。然而,BRCA2缺失是如何使细胞对PARPi敏感,同时在BRCA2杂合突变细胞中毒性较小的机制尚不明确。

- 本研究揭示了BRCA2在PARP1抑制中的一个全新角色。通过生化和单分子方法,我们证实PARPi介导的PARP1在DNA底物上的保留干扰了RAD51丝状体的稳定,并损害了RAD51介导的DNA链交换。全长BRCA2保护RAD51丝状体,并通过防止PARP1与DNA结合来抵消PARPi介导的保留所带来的不稳定性。

- 进一步结合细胞背景,我们采用定量单分子定位显微镜显示BRCA2在同源重组修复位点上防止PARPi诱导的PARP1保留。相比之下,BRCA2缺失细胞在PARPi处理后显示出在这些损伤部位增加了PARP1的保留。

- 这些结果为BRCA2在维持RAD51稳定性以及通过减轻PARPi介导的PARP1保留来保护同源重组修复位点的作用提供了机械性见解。

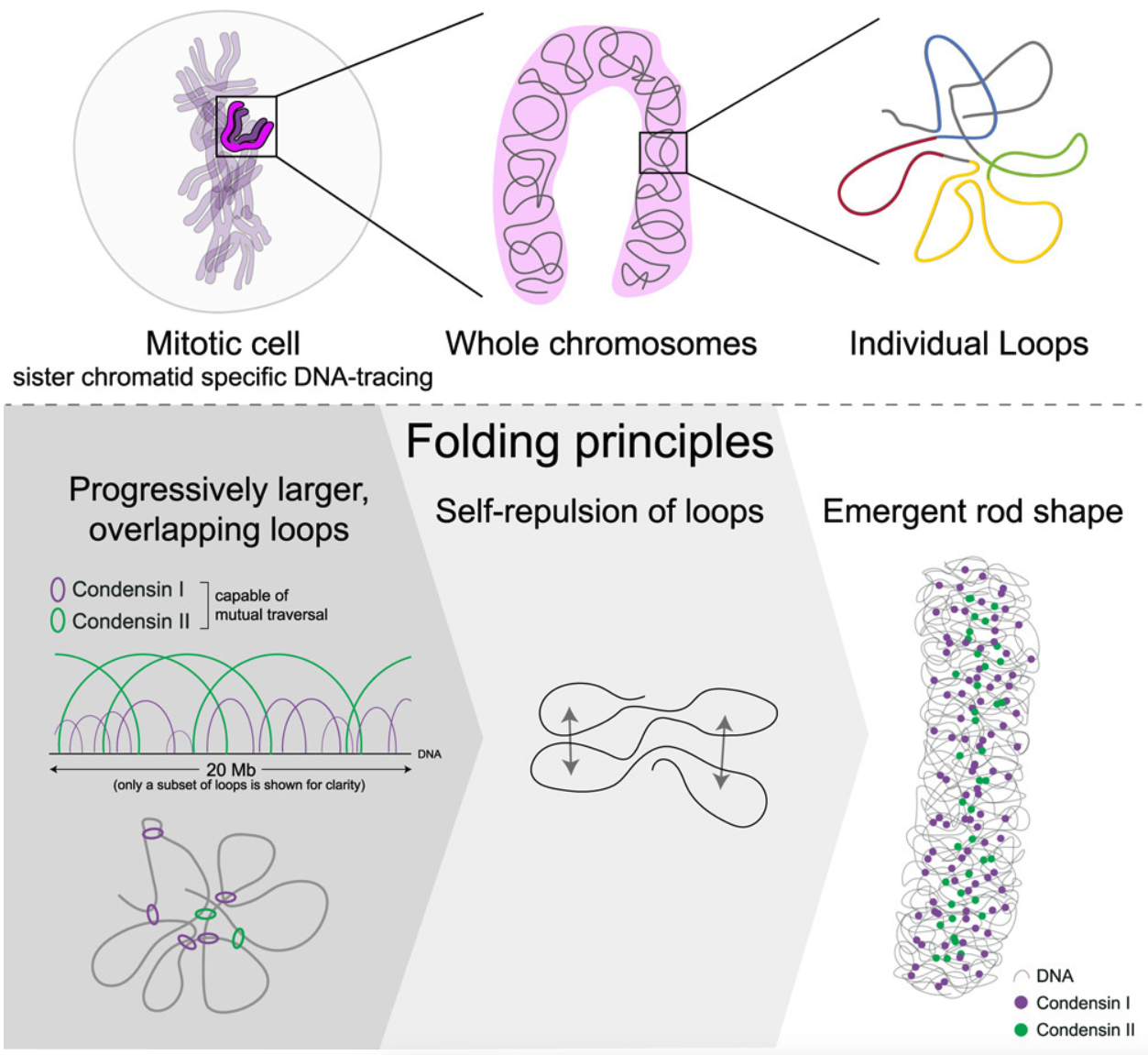

(~ ̄▽ ̄)~ 纳米尺度DNA追踪揭示了有丝分裂染色体的自组织机制

Nanoscale DNA tracing reveals the self-organization mechanism of mitotic chromosomes – Cell – 2025

- 有丝分裂过程中,基因组DNA是如何折叠形成特征性的杆状染色体以确保基因组的可靠遗传,长期以来是生物学中的一个未解之谜。本文采用纳米尺度DNA追踪技术,直接观察单个分裂细胞中基因组DNA在有丝分裂期间的3D折叠变化,覆盖了从单个环到整个染色体的尺度。

- 通过结构分析,我们发现有丝分裂中基因组存在6-8兆碱基对的特征规模最小值。结合数据驱动建模和分子扰动实验证明,凝聚蛋白形成的非常大且高度重叠的环是有丝分裂染色体的基本结构原理。这些环局部和整体地压缩染色体,达到由染色质自排斥力设定的极限。

- 我们观察到的有丝分裂环的特征长度、密度和日益重叠的结构,全面解释了杆状有丝分裂染色体结构如何通过自组织在细胞分裂过程中形成。这一发现为理解细胞分裂期间染色体的结构和功能提供了新视角。

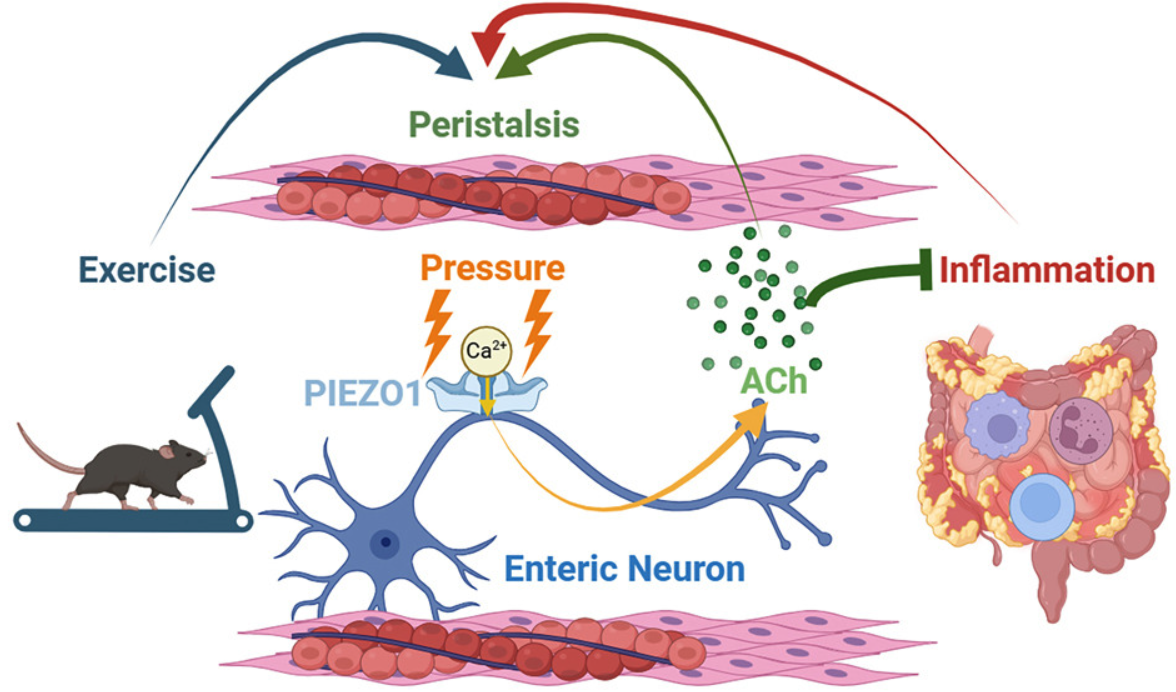

(~ ̄▽ ̄)~ 肠道神经元Piezo1通过感知机械力维持机械和免疫稳态

- 胃肠道(GI)在消化和屏障免疫过程中经历多种机械力的影响,肠神经系统(ENS)作为这些过程的核心,能够独立于中枢和外周神经系统的输入,感知腔内压力以调节蠕动。然而,约5亿个存在于GI道内的肠神经元如何感知和响应机械力仍然不清楚。

- 本研究首次确定机械传感器Piezo1在胆碱能肠神经元中的功能表达。通过光遗传学刺激Piezo1阳性的胆碱能肠神经元能够驱动结肠的运动,而Piezo1缺失则导致胆碱能神经元活性降低和蠕动减慢。此外,胆碱能肠神经元中的Piezo1缺失还消除了运动诱导的GI运动加速效应。

- 我们还发现,肠道神经元Piezo1的功能对于结肠炎中运动改变的发生是必需的,且其作用在于防止异常炎症和组织损伤。本研究揭示了肠神经系统如何感知并响应机械力,为理解肠道功能和免疫反应提供了新的视角。

系列研究-小麦串联激酶通过激活NLR触发免疫反应

A wheat tandem kinase activates an NLR to trigger immunity – Science – 2025

-

植物免疫依赖于核苷酸结合亮氨酸重复序列(NLR)蛋白,但小麦和大麦中一类串联激酶(TKs)在抗病性中的作用机制尚不明确。

-

本研究揭示SR62位点是一个双基因模块,编码Sr62TK串联激酶和Sr62NLR蛋白,并鉴定了对应的AvrSr62效应蛋白。AvrSr62与Sr62TK的N端激酶1(Kinase 1)结合,触发激酶2(Kinase 2)的位移,进而激活Sr62NLR。结构建模和突变分析表明,这一过程通过激酶1上AvrSr62与激酶2的结合位点重叠,以及激酶2上激酶1与Sr62NLR的结合位点重叠来实现。

-

分子机制研究表明,Sr62TK的激酶1结构域作为效应蛋白的识别受体,而激酶2(假激酶结构域)则作为信号转换器。当AvrSr62结合激酶1时,会导致激酶2构象变化,释放其对Sr62NLR的抑制作用。这种”分子开关”机制解释了串联激酶如何将病原体识别信号传递给下游NLR蛋白,从而激活免疫反应。

-

该研究还发现,不同串联激酶(如WTK3)可以激活相同的Sr62NLR蛋白,表明NLR可能作为免疫信号网络的枢纽。激活后的Sr62NLR表现出钙离子通道活性,提示其可能通过调控钙信号传导来触发免疫应答。这种模块化设计为植物提供了应对多种病原体的灵活防御策略。

-

这项研究阐明了串联激酶-NLR复合体作为双组分抗病系统的分子机制,为作物抗病育种提供了新靶点。理解这种信号转导机制将有助于设计具有持久抗性的作物品种,特别是针对小麦等重要农作物的病害防治。该发现也为植物免疫系统的进化研究提供了新视角。

系列研究-小麦串联激酶与NLR蛋白对赋予多种真菌病原体抗性

A wheat tandem kinase and NLR pair confers resistance to multiple fungal pathogens – Science – 2025

中国科学院遗传与发育生物学研究所Zhiyong Liu团队

-

研究团队鉴定出小麦串联核苷酸结合域蛋白1(WTN1),这是一种具有串联NB-ARC结构域的非典型NLR受体,为串联激酶WTK3介导的抗病性所必需。WTK3及其等位变异体Rwt4(分别以抗白粉病和稻瘟病著称)均能识别稻瘟病菌效应蛋白PWT4,并激活WTN1形成钙离子通透性通道,其功能机制与已知免疫受体ZAR1和Sr35类似。这表明串联激酶与NLR蛋白形成”传感器-执行器”配对来抵御真菌病原体。

-

机制研究表明,病原体效应蛋白与WTK3活性激酶结构域相互作用后,会触发其假激酶结构域活化对应的NLR蛋白。结构-功能分析揭示WTN1的串联NB-ARC结构域通过构象变化形成寡聚化离子通道,导致钙离子内流并激活下游免疫应答。这种激活模式不依赖于典型的NLR受体中常见的LRR结构域,代表了一种新型的免疫识别机制。

-

进化分析显示,串联激酶-NLR模块在小麦族作物中呈现协同进化特征。该模块通过基因复制和功能分化,形成了针对不同病原体的特异性识别系统。尤其值得注意的是,WTK3/WTN1系统能同时提供对白粉病和稻瘟病的广谱抗性,表明这类”传感器-执行器”配对具有识别多种病原体的能力。

-

该研究阐明了禾本科作物中串联激酶与NLR蛋白协同作用的分子机制,为理解植物免疫系统的进化提供了新视角。这些发现将指导抗病小麦品种的分子设计育种,特别是通过工程化改造WTK3/WTN1模块,可能实现对多种真菌病害的持久抗性。未来研究需解析更多效应蛋白-激酶-NLR的三元复合物结构,以全面揭示这类免疫识别系统的多样性。

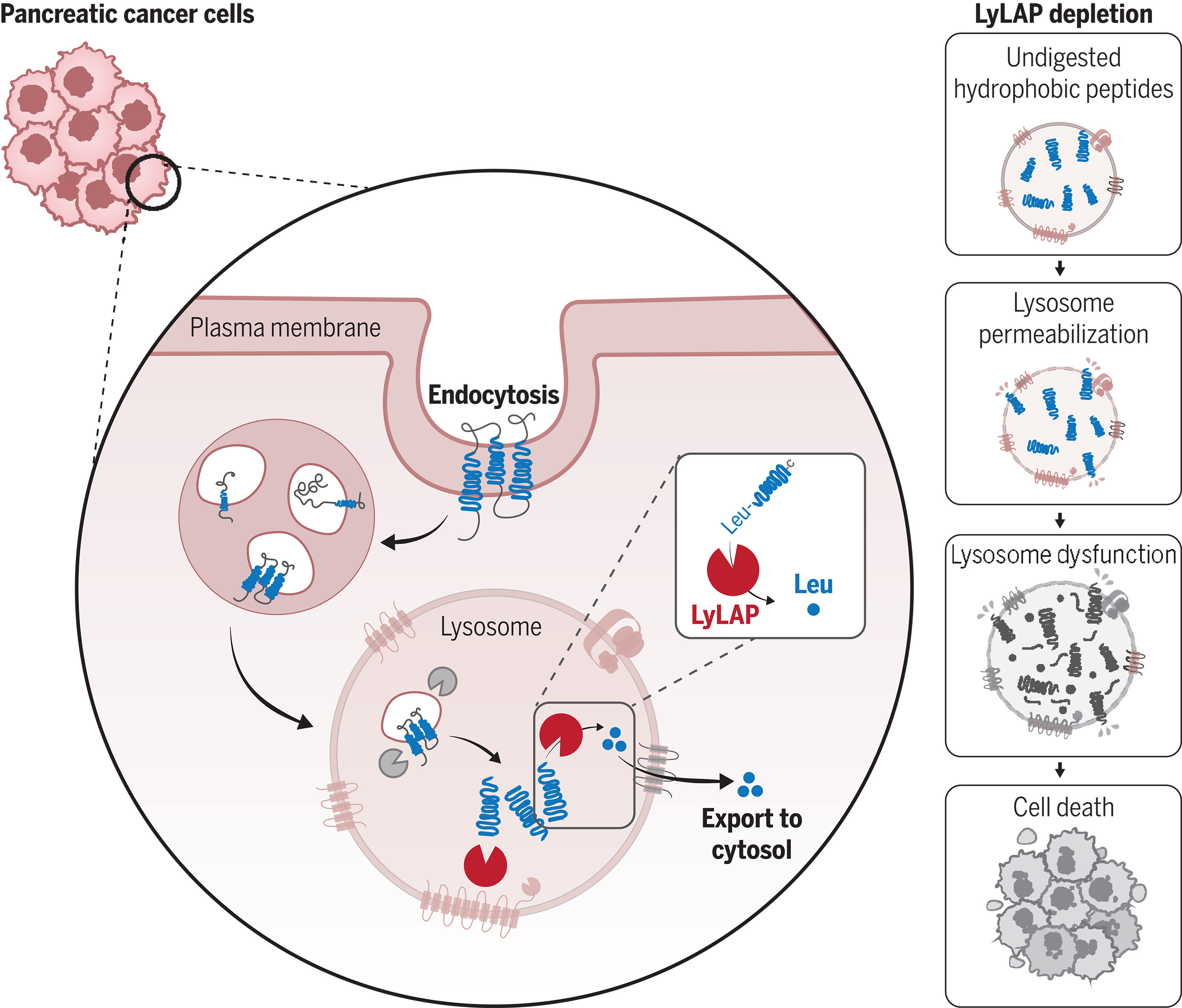

(~ ̄▽ ̄)~ 亮氨酸氨基肽酶LyLAP介导膜蛋白的溶酶体降解

Leucine aminopeptidase LyLAP enables lysosomal degradation of membrane proteins – Science – 2025

- 研究团队通过细胞器蛋白质组学、非靶向代谢组学和重构实验,鉴定出溶酶体亮氨酸氨基肽酶(LyLAP/PLBD1)是降解跨膜蛋白疏水结构域的关键蛋白酶。该酶在胰腺导管腺癌(PDA)等高内吞活性细胞中显著上调,其缺失会导致未消化的疏水肽段积累,引发溶酶体膜损伤和细胞死亡。

- 结构分析表明LyLAP具有从N端开始逐步水解疏水氨基酸(如亮氨酸)的能力,其底物主要定位于跨膜蛋白的膜嵌入区域。机制研究发现,LyLAP通过其氨基肽酶活性对跨膜结构域进行顺序降解:首先切割N端疏水氨基酸残基,随后逐步消化整个跨膜α螺旋结构。在PDA细胞中,LyLAP敲除导致溶酶体出现显著形态和功能异常——体积增大、pH值升高,并积累大量未降解的蛋白质和脂质成分。这种溶酶体功能障碍与跨膜结构域疏水性的破坏直接相关,这些结构域若未被完全降解,会插入溶酶体膜并破坏其完整性。

- 临床相关性分析显示,LyLAP在PDA患者样本和细胞系中表达水平最高,其表达量与肿瘤细胞的存活率呈正相关。遗传学干预实验证实,LyLAP敲除可特异性抑制PDA细胞增殖并诱导细胞死亡,而对正常胰腺细胞影响较小。这一选择性毒性效应与PDA细胞依赖巨胞饮作用获取营养的特性相关,该过程导致大量膜蛋白被内化并需要LyLAP介导的高效降解。

- 该研究填补了溶酶体降解途径中跨膜蛋白处理机制的知识空白,揭示了肿瘤细胞通过上调LyLAP适应高膜蛋白周转率的生存策略。未来研究需阐明LyLAP与其他水解酶的协同作用机制,以及其在免疫细胞吞噬作用等生理过程中的潜在功能。这些发现为开发针对溶酶体蛋白降解通路的抗癌疗法提供了新靶点。

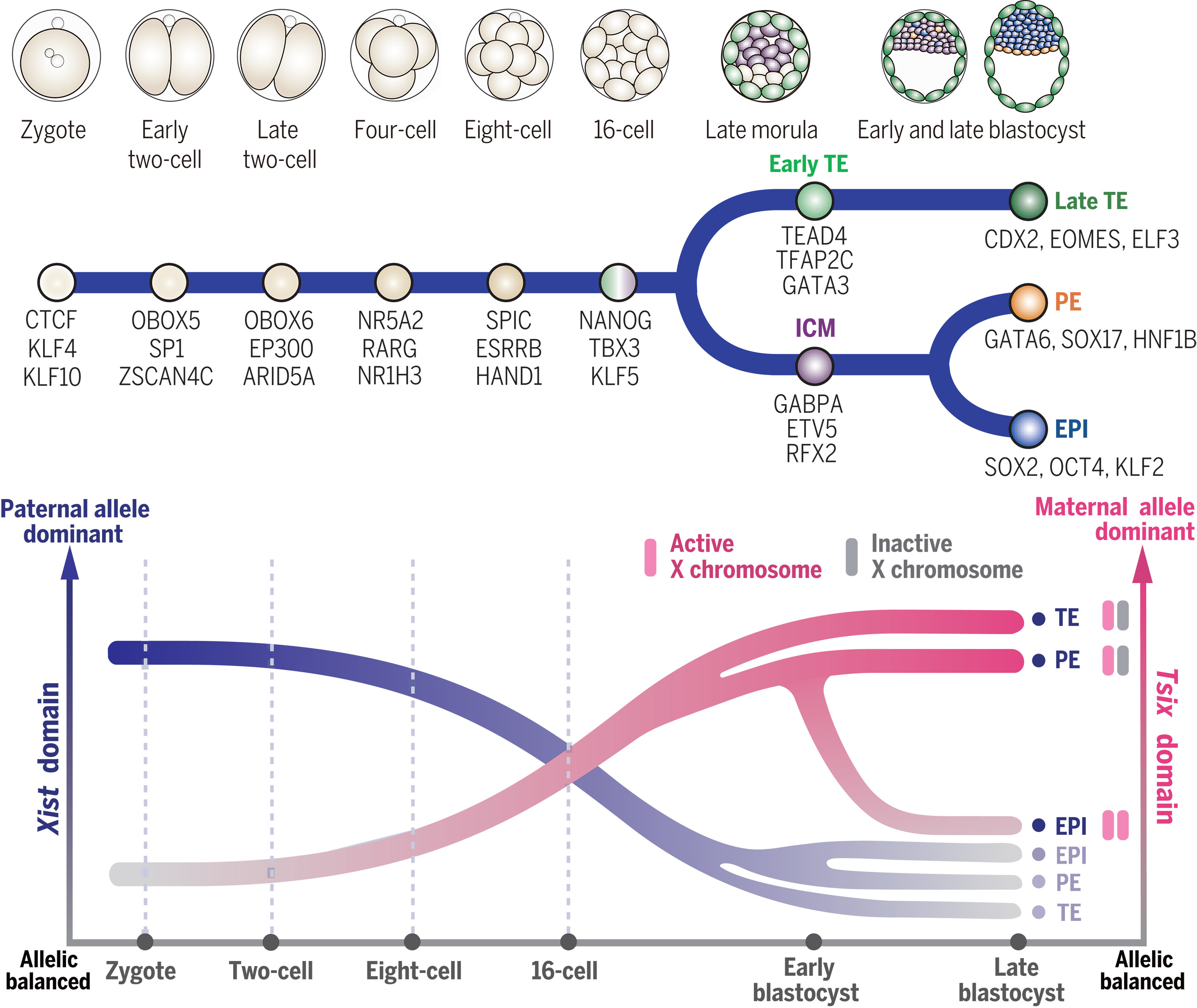

单细胞NanoATAC-seq2揭示小鼠早期胚胎染色质可及性图谱

北京大学生命科学学院汤富酬团队

-

研究团队开发了scNanoATAC-seq2技术,通过长读长测序精确解析传统短读长ATAC-seq难以检测的重复元件染色质状态。应用该方法系统绘制了小鼠从受精卵到晚期囊胚10个关键发育阶段的单细胞染色质可及性图谱,揭示了不同谱系特化过程中转录因子调控网络的动态变化:外胚层(EPI)中SOX2/OCT4/KLF2、原始内胚层(PE)中GATA6/SOX17/HNF1B、滋养外胚层(TE)中TEAD4/GATA3/CDX2等关键转录因子通过下游靶位点的染色质开放特征呈现阶段性活动模式。

-

在雌性胚胎X染色体印记失活(iXCI)研究中,发现Xist与Tsix功能域呈现等位基因特异的染色质可及性动态转换。从受精卵到8细胞阶段,Xist域父源等位基因的特异性开放与iXCI建立相关;随着内细胞团(ICM)与TE谱系分离,Xist域的父源特征减弱而Tsix域母源特征增强;在胚胎外谱系(TE/PE)中,Tsix域强烈的母源特异性开放维持iXCI状态,而在EPI谱系中两者均转为等位平衡模式,与iXCI擦除过程同步。

-

研究首次在单拷贝分辨率解析了重复元件的染色质状态:在2细胞期有超过100个全长LINE1元件被激活,可能介导基因组转座;在合子基因组激活(ZGA)过程中,LINE1和内源性逆转录病毒ERVL等重复元件的激活程度与其邻近启动子的转录激活呈显著正相关,暗示这些元件通过顺式调控作用影响Sp110、Zscan4c、Tcstv3等ZGA特异性基因的表达。

-

该研究建立了早期胚胎发育的表观遗传调控框架,表明关键转录因子的协同活动形成了波浪式基因表达模式,驱动合子基因组激活、胚胎-胚胎外谱系分离、多能性建立等核心生物学事件。同时揭示了重复元件在发育调控中的新型功能机制,为理解哺乳动物早期发育的表观遗传编程提供了重要资源。

端粒转座子在线性细菌基因组中普遍存在

Telomeric transposons are pervasive in linear bacterial genomes – Science – 2025

-

真核生物通过端粒保护线性DNA末端,而某些细菌(如链霉菌和蓝细菌)也进化出线性染色体结构。本研究通过大规模计算基因组学分析,发现三类新型”端粒转座子”家族特异定位于细菌染色体末端。这些转座子携带原端粒酶(protelomerase)或共价结合蛋白等端粒维持系统,可主动控制宿主DNA末端结构。实验证实蓝细菌来源的转座子能维持特定发夹状端粒序列,并在线性化染色体中表现出端粒整合偏好性。

-

研究揭示了端粒转座子独特的结构特征:仅保留一个保守的转座子末端,另一端则形成宿主端粒。在链霉菌中,约三分之一的基因组存在这类元件,它们通过劫持CRISPR系统实现端粒靶向——利用RNA引导序列定位染色体末端。群体分析表明端粒转座子不仅能取代宿主天然端粒,还可替换其他转座子形成的端粒,形成动态平衡。

-

这些转座子建立了”成瘾”机制:一旦占据染色体末端,宿主必须保留转座子以维持基因组稳定性。它们通过三种水平转移策略传播:(1) 与DNA交换酶协同作用促进种间转移;(2) 携带新功能基因增强宿主适应性;(3) 不同转座子家族间通过末端替换实现重组进化。其中CRISPR-coopted亚家族创新性地将防御系统转化为自身传播工具。

-

该研究首次系统揭示了细菌端粒转座子的分子机制和生态分布,为理解原核生物线性基因组进化提供了新范式。发现真核与原核生物在端粒-转座子互作上存在趋同进化,这些元件通过劫持端粒维持系统、建立成瘾机制、创新水平转移策略等方式,在维持宿主基本功能的同时确保自身稳定遗传,成为细菌基因组可塑性的重要驱动力。

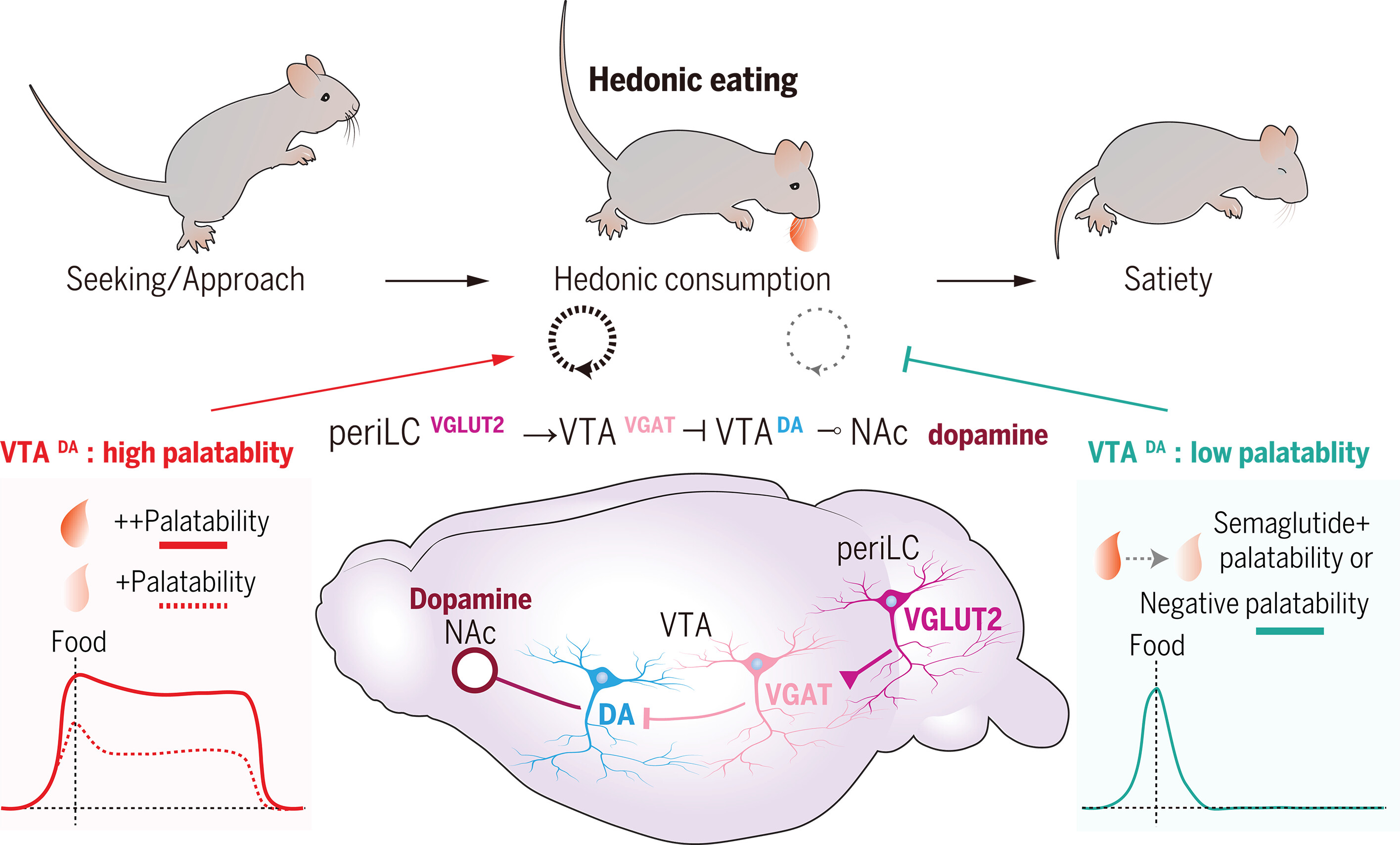

享乐性进食由对抗GLP-1R饱腹信号的DA神经元调控

Hedonic eating is controlled by dopamine neurons that oppose GLP-1R satiety – Science – 2025

-

享乐性进食由食物可口性而非能量需求驱动,其神经机制尚不明确。本研究通过精确时序调控技术,发现腹侧被盖区多巴胺能神经元(VTADA)在进食阶段(而非寻求或饱足阶段)的活性与可口食物摄入时长直接相关。VTADA神经元活动随食物可口度和饥饿状态增强,但在疾病状态下减弱。通过闭环光遗传学特异性增强进食期VTADA活性可延长摄食时间,而抑制则产生相反效果。值得注意的是,非进食期的VTADA激活不会引发觅食行为,这解释了既往研究中非时序特异性调控的矛盾结果。

-

研究揭示了蓝斑周区谷氨酸能神经元(periLCVGLUT2)通过间接通路调控VTADA的机制:periLCVGLUT2神经元轴突主要投射至VTA区γ-氨基丁酸能神经元(VTAVGAT),后者通过抑制VTADA神经元形成”去抑制”回路。在享乐进食时,periLCVGLUT2神经元被选择性抑制,导致VTADA活性增强,进而促进伏隔核(NAc)多巴胺释放,调控进食持续时间。

-

抗肥胖药物司美格鲁肽(GLP-1R激动剂)通过抑制VTADA神经元活性缩短可口食物摄入时间。实验显示,光遗传学激活VTADA可部分抵消司美格鲁肽的食欲抑制作用。值得注意的是,随着司美格鲁肽持续使用导致的体重下降,VTADA神经元出现代偿性活性增强,伴随可口食物摄入量回升,该现象可通过VTADA抑制逆转。

-

该研究阐明了VTADA神经元在进食阶段的时序特异性调控机制,填补了可口食物驱动食欲控制的神经环路空白。发现periLCVGLUT2-VTAVGAT-VTADA-NAc通路构成享乐进食的”持续时间控制器”,为理解肥胖机制提供了新视角。研究强调神经调控的精确时序性对行为干预的重要性,为开发靶向进食阶段的新型抗肥胖疗法奠定理论基础。

犬类全基因组关联研究鉴定DENND1B为犬与人类肥胖相关基因

- 肥胖是一种可遗传疾病,但其遗传基础尚未完全阐明。下丘脑瘦素-黑皮质素信号通路是能量平衡调控的关键枢纽,整合外周能量状态信号并调节能量消耗与进食行为。

- 本研究以易肥胖的拉布拉多犬为模型,通过全基因组关联分析(GWAS)发现DENND1B基因内含子区的变异与犬体况评分(BCS)显著相关,每个风险等位基因可增加约8%体脂率。该基因在人类基因组同源区域也与体重指数(BMI)显著关联(风险等位基因每拷贝增加0.011 kg/m2)。多维度证据表明DENND1B是该位点的因果基因:英国生物银行数据显示其罕见有害变异与人类BMI相关(β=0.35 kg/m2);一名携带纯合有害变异的儿童出现严重肥胖症。

- 单细胞表达谱分析揭示DENND1B与黑皮质素4受体(MC4R)在下丘脑共表达。细胞实验证实DENND1B过表达可促进MC4R配体激活后的内吞作用,降低cAMP信号传导,而敲低则产生相反效应,但对促食欲受体GHSR无此作用。

- 犬类多基因风险评分(PRS)在独立拉布拉多犬群中能预测BCS和体重,但对其他犬种预测价值有限。高PRS与食物动机增强相关,这解释了为何辅助犬(经食物奖励强化训练)具有更高PRS。研究发现严格的饮食运动控制可预防高PRS犬的肥胖,但对低PRS犬(本身不易超重)影响甚微。

- 该研究通过犬模型揭示了人类肥胖相关基因,阐明了DENND1B调控MC4R活性的新机制,深化了对黑皮质素信号通路的理解。结果表明即使高多基因风险也可通过环境干预缓解,为跨物种肥胖预防和治疗提供了新靶点,同时证实非传统动物模型在复杂疾病研究中的独特价值。

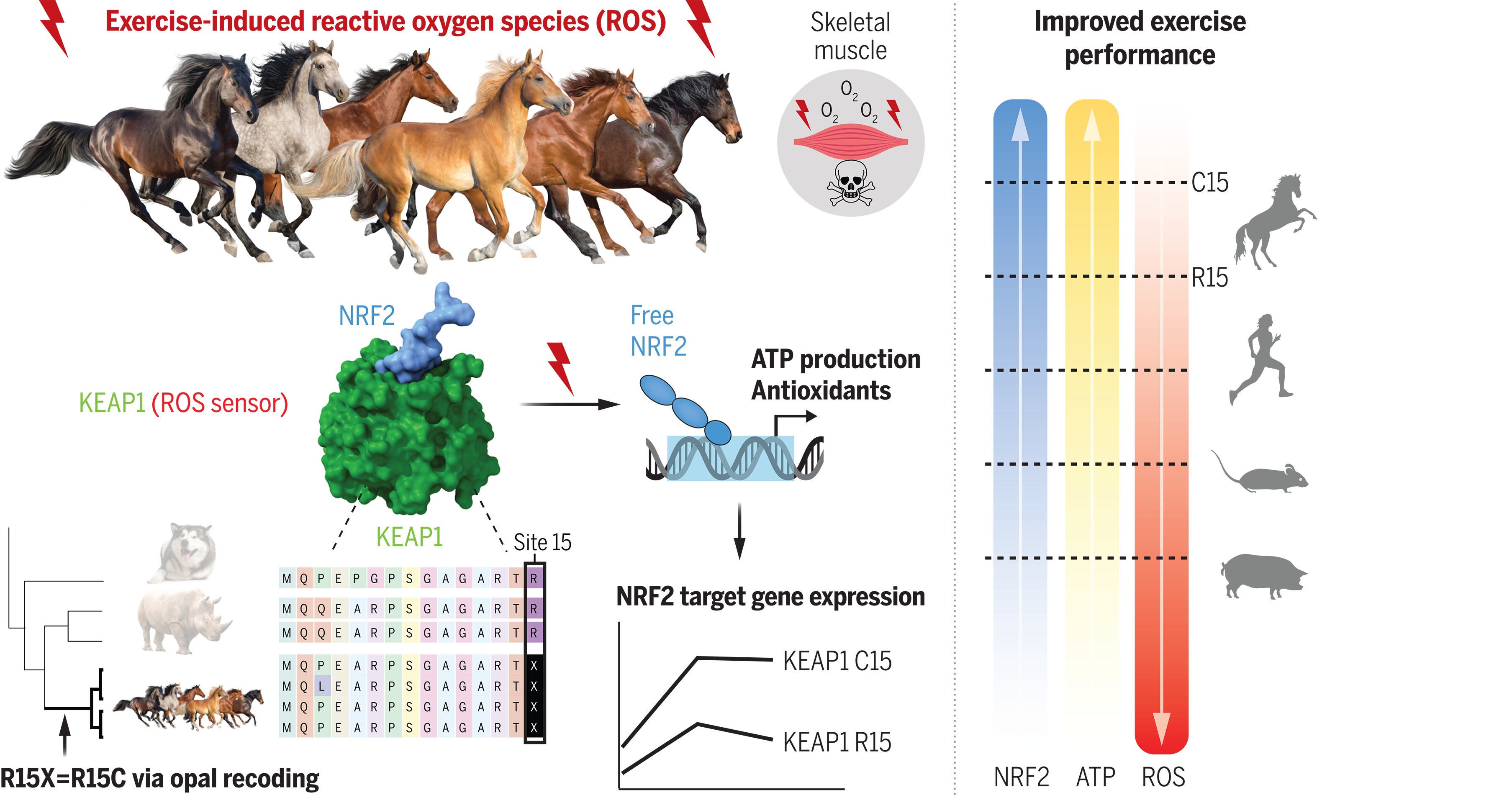

奔跑中的遗传终止密码子加速马匹氧代谢与能量生产

-

马科动物在进化过程中展现出显著的生理创新,其质量调整后的氧消耗量是精英人类运动员的两倍以上。尽管基因组分析揭示了嗅觉受体、角蛋白和肌球蛋白相关基因的突变,但这些与有氧代谢和能量生产的直接关联尚未明确。研究聚焦于NRF2/KEAP1通路,该通路在增强线粒体生物能量学的同时,能缓解运动或疾病引起的氧化应激损伤。

-

研究发现马、驴和斑马(Equus)共同祖先中存在KEAP1基因的提前终止密码子(R15X)。质谱分析表明,该终止密码子(UGA)并未导致蛋白质截断,而是被重新编码为半胱氨酸(C15)。通过生物化学和结构生物学手段,证实马科特异的mRNA和蛋白质水平突变协同进化,提高了终止密码子重编码效率,使其显著优于人类同源基因。

-

细胞实验显示,R15C KEAP1突变增强了对亲电物质和活性氧的敏感性,导致NRF2活性增加和氧化应激降低。通过纯种马股四头肌来源的肌管细胞比较代谢组学及CRISPR-Cas9细胞模型,证实该遗传重编码还加速了ATP耦联的线粒体耗氧率。这一机制完美解决了增强有氧能量生产同时减轻氧化应激的双重需求。

-

该研究揭示了脊椎动物通过终止密码子重编码实现适应性进化的新策略,这一机制此前被认为仅存在于病毒中。这些古老的进化创新为当代临床研究提供了新思路,包括增强NRF2功能以及促进疾病相关提前终止密码子的通读治疗。化石记录未能捕捉的这些生化适应,阐明了马科动物卓越运动能力的分子基础。

脑膜淋巴管-小胶质细胞轴调节突触生理学

Meningeal lymphatics-microglia axis regulates synaptic physiology – Cell – 2025

- 脑膜淋巴管是脑脊液的流出通道,其功能障碍与多种神经退行性疾病有关。先前的研究表明,脑膜淋巴管功能障碍会引起行为改变,但这些改变背后的神经机制仍然不清楚。本文研究表明,长期损害脑膜淋巴管会改变皮层兴奋性和抑制性突触输入的平衡,并伴有记忆任务的缺陷。

- 淋巴功能障碍诱导的这些突触和行为改变是由小胶质细胞介导的,导致白细胞介素 6 基因 (Il6) 表达增加。IL-6 通过反式和经典 IL-6 信号传导的组合驱动抑制性突触表型。

- 在衰老的小鼠中恢复脑膜淋巴管功能可以逆转与衰老相关的突触和行为改变。

- 我们的研究结果表明,功能障碍的脑膜淋巴管通过 IL-6 依赖性机制对皮层环路产生不利影响,并确定了治疗与衰老相关的认知能力下降的潜在靶点。

肿瘤免疫类

由微环境驱动的机制决定了髓系恶性肿瘤治疗反应与无突变依赖疗法

- 髓系癌症如骨髓增生异常综合征(MDS)和急性髓性白血病(AML)对标准治疗和靶向治疗仍然具有抵抗性。

- 本研究表明,患者服用全反式维甲酸(ATRA)后,治疗反应与患者成骨细胞中的β-连环蛋白(β-catenin)-JAG1信号通路的激活相关。

- ATRA在患者和白血病小鼠中抑制β-catenin活性,从而抑制来自具有活跃β-catenin-JAG1信号传导的MDS/AML细胞的生长和存活,并促进其分化。这一过程不依赖于细胞遗传学或突变谱。

- ATRA在小鼠模型中改善了疾病预后,无复发证据,且相对于标准治疗具有更好的安全性。人源抗JAG1抗体在白血病小鼠和患者来源的MDS/AML细胞中提高了治疗的有效性。

- β-catenin的激活为ATRA反应的差异性提供了一个解释,并为在髓系恶性肿瘤中重新利用ATRA提供了机制生物标志物,有可能避免复发并扩展至广泛的癌症类型。

癌症中翻译失调作为可靶向抗原的来源

Translation dysregulation in cancer as a source for targetable antigens – Cancer Cell – 2025

- 异常的肽段由主要组织相容性复合物(MHC)分子呈现,成为肿瘤消除的靶标,因为这些肽段可以被T细胞识别为外源性。恶性细胞中蛋白质合成的失调可能导致产生和呈现异常肽段,这些肽段可用于T细胞基础的疗法。

- 本研究通过删除肿瘤细胞中的tRNA wybutosine (yW)-合成蛋白2 (TYW2)来破坏翻译的准确性,并利用免疫肽组学、基因组学和功能性实验表征翻译准确性和免疫原性的下游影响。

- 结果显示,TYW2缺失的细胞生成了免疫原性的框外肽段。此外,TYW2的缺失增加了肿瘤的免疫原性,并在体内增强了对抗程序性死亡受体1(PD-1)检查点抑制剂的敏感性。值得注意的是,TYW2表达减少与患者对检查点抑制剂的更高反应相关联。

- 综合来看,我们证明了翻译准确性的缺陷驱动肿瘤的免疫原性,并可能被利用于癌症免疫治疗。

黑色素瘤分泌的中间素系统性重塑树突细胞,削弱免疫监视和免疫检查点抑制的反应

- 尽管皮肤黑色素瘤表达大量潜在的新表位,但相当一部分黑色素瘤转变为免疫冷表型。研究表明,肿瘤分泌的生长因子中间素(midkine, MDK)作为抗原呈递细胞的多层抑制因子。

- MDK在原发肿瘤、淋巴结和骨髓中通过促进STAT3介导的树突细胞(DCs)分化、激活和功能受损,特别是对常规1型树突细胞(cDC1s)的影响,系统性地起作用。

- MDK进一步将树突细胞重编程为耐受性状态,从而削弱CD8+ T细胞的激活。下调MDK能够改善针对树突细胞的疫苗接种、CD40激动剂治疗以及小鼠模型中的免疫检查点抑制。

- 此外,我们还提出了与MDK相关的树突细胞特征,这些特征在癌症患者中定义了差的预后和免疫检查点阻断的耐药性。观察到MDK与cDC1相关特征在多种肿瘤类型中呈负相关,为MDK在免疫难治性恶性肿瘤的治疗提供了广泛的意义。

具有干细胞特性的记忆T细胞与耗竭T细胞前体共享由ID3表达定义的共同祖先

- 具有干细胞特性的T细胞因其能增殖并分化为效应细胞后代而成为癌症免疫治疗的潜在靶点。因此,鉴定具有增强干细胞特性的T细胞并理解其发育需求具有广泛的临床和治疗价值。

- 本文研究表明,转录调节因子DNA结合抑制因子3(ID3)在急性感染期间可以识别出干细胞样T细胞,这些细胞能在面对慢性感染或癌症时生成耗竭T细胞前体(Tpex)。

- ID3的表达使Tpex细胞能够维持在慢性感染或肿瘤中的T细胞反应,而ID3的缺失会导致CD8 T细胞免疫的维持受损。此外,研究还发现,白介素-1(IL-1)家族成员,包括IL-36β和IL-18,能够促进ID3+ T细胞的生成,这些细胞在肿瘤控制方面表现出优越的能力。

- 综上所述,我们确定了ID3作为急性和慢性感染中干细胞样T细胞共同的标志物,该因子在维持对慢刺激的T细胞反应中具有重要作用。这一发现为未来的癌症免疫治疗提供了新的视角,有望提高治疗效果。

抗PD-1联合Lenvatinib治疗中致死性T细胞与调节性T细胞响应的对比

- 抗PD-1与Lenvatinib的联合治疗在多种癌症中显示了临床疗效,但其潜在的免疫学机制尚不明确。本文通过对肝细胞癌(HCC)患者接受联合治疗前后的T细胞进行单细胞转录组学和T细胞受体(scTCR)克隆型分析,探讨了这一机制。

- 研究发现,肿瘤浸润性GZMK+ CD8+效应/效应记忆T细胞(Teff/Tem)对联合治疗的反应良好,这些细胞包括前体耗竭T细胞(Tpex)和富含乙型肝炎病毒(HBV)特异性的流通效应记忆T细胞(cTem)。进一步的综合分析表明,cTem细胞与联合治疗的反应性特异相关,而Tpex细胞则在联合治疗与单独抗PD-1治疗中均发挥作用。

- 值得注意的是,肿瘤中一种被忽视的KIR+ CD8+ T细胞亚群和FOXP3+ CD4+调节性T细胞在联合治疗后在不应答患者中显著富集。

- 本研究揭示了与癌症免疫治疗临床效果和耐药性相关的T细胞亚群,填补了对这一领域的认知空白,为未来的免疫治疗策略提供了有价值的参考。

乳酸受体HCAR1驱动免疫抑制PMN-MDSCs在结直肠癌中的招募

- 结直肠癌患者通常未能从免疫疗法中获得持久的临床益处,这突显了存在替代免疫抑制机制。研究发现,乳酸受体HCAR1的信号通路激活诱导了结直肠肿瘤细胞中趋化因子CCL2和CCL7的表达,进而导致免疫抑制性CCR2+多形核髓源性抑制细胞(PMN-MDSCs)向肿瘤微环境的募集。

- 在结直肠肿瘤小鼠中去除Hcar1显著减少了肿瘤浸润的CCR2+ PMN-MDSCs的数量,增强了CD8+T细胞的激活,从而减少了肿瘤负荷。我们在结直肠癌及其他癌症的肿瘤样本中检测到了免疫抑制性CCR2+ PMN-MDSCs。

- 美国食品药品监督管理局批准的药物利血平抑制了乳酸介导的HCAR1激活,降低CCR2+ PMN-MDSCs的招募,增强了依赖于CD8+T细胞的抗肿瘤免疫,并使免疫治疗耐药性肿瘤对程序性死亡蛋白1抗体治疗变得敏感。

- 总的来说,本研究阐述了HCAR1驱动的CCR2+ PMN-MDSCs的招募机制作为免疫抑制的新机制,为结直肠癌的免疫治疗提供了新的见解和潜在的治疗策略。

骨髓突破性病变在多发性骨髓瘤肿瘤免疫细胞多样化中的关键作用

- 骨髓微环境在多发性骨髓瘤的发展中起着至关重要的作用。随着疾病的进展,恶性骨髓瘤细胞能够进化为在骨髓外生存。然而,骨髓独立的过程及其对免疫控制的影响仍不清楚。本研究采用单细胞和空间多组学分析,研究了局限于骨髓的疾病与破坏皮质骨的突破性病变。

- 分析结果揭示了突破性病变的特征,其细胞微环境和结构特征独特,表现为大范围的恶性浆细胞以及特定于病变的孤立自然杀伤细胞和巨噬细胞群体,此外还有免疫细胞聚合物的局部聚集。这些聚集体中的T细胞克隆与多种免疫细胞一同扩展,并与肿瘤细胞的局部基因组进化相吻合。

- 本研究鉴定出突破性病变是肿瘤与免疫细胞相互作用和多样化的热点,标志着多发性骨髓瘤发病机制中的关键事件。这些发现为深入理解多发性骨髓瘤的免疫逃逸机制及其影响提供了重要的线索,为临床干预提供了潜在的新靶点。

- 该研究提高了我们对多发性骨髓瘤分子机制的认识,为制定创新的治疗策略提供了基础,尤其是如何应对肿瘤进化与免疫微环境相互作用的挑战。

EZH1/EZH2抑制增强对多种癌症模型的采纳性T细胞免疫疗法

- 肿瘤对嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)和一般的采纳性细胞免疫疗法(ACT)的抵抗是临床上的一个主要挑战。我们的假设是,通过抑制肿瘤驱动因子的甲基转移酶EZH2和EZH1,可以重编程癌细胞,使其呈现更具免疫原性的状态。

- 在人类B细胞淋巴瘤模型中,EZH2抑制剂(tazemetostat)改善了抗-CD19 CAR-T的疗效,增强了T细胞的活化、扩展和肿瘤浸润。机制研究表明,tazemetostat处理的肿瘤中与细胞粘附、B细胞活化和炎症反应相关的基因表达上调,增加了CAR-T的结合能力。

- 此外,tazemetostat在多种液体(如多发性骨髓瘤和急性髓性白血病)及固体肿瘤(如肉瘤、卵巢癌和前列腺癌)中的CAR和TCR工程T细胞功效得到了提升。最后,联合抑制EZH1/EZH2(valemetostat)进一步增强了多种癌症中CAR-T的疗效和扩展。

- 本研究表明,EZH1/2抑制可以重编程肿瘤为更具免疫原性的状态,并在液体及固体癌症的临床前模型中增强ACT的效果。这为癌症免疫治疗提供了新的潜在策略。

内源性抗原特异性CD8+T细胞库由具有不同命运决定倾向的平衡型和偏态型克隆组成

-

为建立针对感染和癌症的即时持久免疫,需要平衡生成CD8+效应T细胞与记忆T细胞。本研究通过对单一抗原应答的数百个T细胞受体(TCR)克隆进行分析,发现大多数TCR克隆表现出显著偏向记忆或效应细胞命运的固有特性,这种偏向性具有非随机特征且能超越环境信号的影响。

-

早期效应阶段即出现记忆/效应偏态克隆的转录组分化:记忆偏态克隆高表达TCF7等记忆相关基因,而效应偏态克隆则上调ZEB2等效应相关因子。系统发育分析进一步揭示,记忆偏态亚克隆能稳定维持命运倾向,而效应偏态亚克隆可能转换为记忆表型。

-

克隆内命运决定机制研究发现,TCR信号强度与CD5表达水平共同构成内在偏向性的分子基础。高亲和力TCR倾向于产生效应克隆,但部分低亲和力克隆通过独特信号转导模式也可获得记忆偏态特性。

-

该研究首次阐明多克隆CD8+T细胞应答是由具有不同环境信号整合能力的克隆亚群组成的复合体系,为优化疫苗设计和T细胞疗法提供了新的理论框架——需同时考虑TCR固有偏向性与微环境调控的协同作用。

IL-17RA信号传导在晚期结直肠癌发生中的双重肿瘤抑制功能

- IL-17家族细胞因子的表达与促进肿瘤的炎症反应相关。

- 我们发现,IL-17受体A(IL-17RA)的低表达与晚期结直肠癌(CRC)患者的预后较差相关。在CRC小鼠模型中,删除肠上皮细胞中的Il17ra增强了上皮-间充质转化(EMT),这通过增加表皮生长因子受体的表达及随后激活激酶Src来实现。然而,这些小鼠在转移性疾病方面受到保护;Il17ra的缺失损害了肠屏障功能,增强了系统性真菌侵袭及相关免疫反应。

- 在巨噬细胞中,IL-17RA的存在对于真菌诱导的dectin-1参与下的脾酪氨酸激酶(Syk)激活是必要的,而Il17ra的去除导致IL-18释放和保护性CD8+ T细胞介导的抗肿瘤免疫受损。结合重组IL-17与热灭活的白色念珠菌,使得微卫星稳定型(MSS)CRC模型中的结直肠肿瘤对α-PD-1治疗敏感。

- 因此,IL-17RA通过调节EMT和真菌诱导的抗肿瘤免疫,在结直肠癌进展过程中发挥了两种不同的肿瘤抑制机制,揭示了其在肿瘤微环境中的重要作用。

整合计算分析揭示具有双重作用的癌细胞和T细胞治疗靶点

- 许多针对癌细胞通路的药物会损害免疫系统。本研究开发了一种计算靶点发现平台,旨在同时研究癌细胞和免疫细胞,以识别可以抑制肿瘤进展并增强抗肿瘤免疫的通路。

- 我们的免疫相关CRISPR筛选分析器(ICRAFT)整合了免疫相关CRISPR筛选数据集、单细胞RNA测序(scRNA-seq)数据及临床试验中的预处理RNA-seq数据,采用系统水平的方法寻找治疗靶点。

- 通过ICRAFT,我们发现了众多靶点,它们能够增强癌细胞对免疫攻击的敏感性并激活T细胞,包括肿瘤坏死因子α诱导的蛋白3(TNFAIP3)、非受体型酪氨酸磷酸酶2(PTPN2)和细胞因子信号抑制因子1(SOCS1)。

- 在癌细胞中,Tnfaip3(A20)缺失激活了TNF-核因子κB(NF-κB)通路,促进了趋化因子的表达和T细胞对肿瘤的招募。T细胞介导的清除Tnfaip3缺失癌细胞的主要机制是TNF诱导的凋亡。在T细胞中,Tnfaip3的失活增强了抗肿瘤效能。

- 通过整合多种功能基因组学和临床数据集,ICRAFT为深入理解抗肿瘤免疫和免疫肿瘤学药物开发提供了一个互动资源。

癌症相关成纤维细胞充当诱饵抑制乳腺癌中NK细胞的抗癌细胞毒性

- 癌症相关成纤维细胞(CAFs)是乳腺肿瘤微环境的重要组成部分,是免疫调节的重要贡献者。CAFs对包括T细胞、巨噬细胞和树突状细胞在内的多种免疫细胞的活性有调节作用,但它们与自然杀伤(NK)细胞之间的相互作用尚不明确,而NK细胞是抗肿瘤免疫的重要组成部分。

- 通过使用乳腺癌小鼠模型和体外共培养实验,我们发现CAFs抑制NK细胞对癌细胞的细胞毒性。我们揭示了抑制机制,由NK细胞与CAFs之间的配体-受体结合引起,并导致CAFs的细胞溶解作用和NK细胞上激活受体表达的下调,从而促进癌细胞逃逸NK细胞监视。

- 在三阴性乳腺癌患者中,我们发现NK细胞在富含CAFs的区域中的富集,CAFs上NK结合配体的上调与较差的疾病预后相关。

- 这些结果揭示了CAFs介导的免疫抑制诱饵机制,这对癌症的治疗具有重要的启示。

动态STING抑制在免疫细胞发育与功能中的协调作用

Dynamic STING repression orchestrates immune cell development and function – Sci Immunol – 2025

- STING是先天免疫系统中的一个重要组分,但其在稳态下的表达模式及调控尚不明确。通过使用Sting1IRES-EGFP报告和条件性Sting1转基因小鼠,我们发现STING表达的调控对免疫细胞的发展和功能至关重要。

- 在中性粒细胞中,STING的表达受到抑制,强迫STING的表达或信号传导会导致全身性炎症性疾病。在T淋巴细胞发育过程中,STING的表达在双阳性阶段通过DNA甲基转移酶1的表观遗传沉默受到限制。强迫STING的表达或信号传导会影响T淋巴细胞的发育,与I型干扰素无关,并促进内源性γδ T细胞相对于适应性αβ T细胞的谱系承诺。

- 在肿瘤微环境中,CD8+ T淋巴细胞抑制STING的表达,这与在同源小鼠肿瘤和人类结直肠癌中观察到的T细胞耗竭特征相关。

- 我们的数据表明,受控的而非普遍的STING表达是必要的,从而揭示了STING病理生物学中一个未被充分认识的维度。

持续表达TOX保护耗竭CD8 T细胞的表观遗传命运

Continuous expression of TOX safeguards exhausted CD8 T cell epigenetic fate – Sci Immunol – 2025

- 尽管检查点阻断能够暂时改善耗竭的CD8 T细胞(Tex细胞)功能,但其表观遗传状态主要保持不变,这阻碍了在癌症和慢性感染中的持久“再活化”。转录因子TOX启动了Tex细胞的表观遗传编程,但TOX在Tex细胞建立后是否持续维护其生物学特性尚不清楚。

- 本研究表明,持续抑制TOX的表达会显著导致承诺的Tex细胞经历凋亡,伴随抑制受体表达减少和终末分化降低。基因表达和表观遗传分析揭示了TOX在维持承诺Tex细胞的染色质可及性和转录模式方面的关键作用。

- 此外,剔除TOX使得已建立的Tex细胞具备更大的命运灵活性,能够向更具效应功能的T细胞分化。因此,TOX在已建立的Tex细胞中的持续表达作为一种持久的表观遗传屏障,加强了Tex细胞的发育命运。

- 对TOX的操控,即使在Tex细胞建立后,也可能为在慢性感染或癌症中重新编排Tex细胞提供治疗机会。

淋巴结巨噬细胞通过诱导免疫调节细胞因子IL-33驱动免疫耐受和对癌症治疗的抵抗

- 凋亡细胞产生的免疫抑制环境在癌症治疗中形成了障碍。本研究探索了癌症治疗后肿瘤引流淋巴结(TDLN)对凋亡肿瘤细胞的免疫反应。我们发现,清除肿瘤物质的关键细胞群体是髓腔窦巨噬细胞(MSMs)。

- MSMs通过吞噬肿瘤细胞残骸来诱导细胞因子IL-33,抑制IL-33受体(ST2)或在MSMs中删除Il33能够增强治疗反应。从机制上讲,IL-33激活TDLNs中的调节性T细胞,这些细胞迁移至肿瘤以抑制CD8+ T细胞的活性。

- 结合ST2阻断、靶向激酶抑制剂和抗PD-1免疫疗法的治疗方案可以增强CD8+ T细胞活性,从而促进肿瘤的退缩。此外,我们在人体巨噬细胞中观察到了类似的活性,IL-33在哨兵淋巴结中的表达与黑色素瘤的疾病阶段和生存率相关。

- 因此,我们的数据揭示了IL-33依赖的免疫反应在治疗中的作用,该反应削弱了治疗诱导的抗肿瘤免疫。

缺氧诱导因子-1α驱动癌症对铜诱导性细胞死亡的抗性

Hypoxia inducible factor-1α drives cancer resistance to cuproptosis – Cancer Cell – 2025

- 铜诱导性细胞死亡(cuproptosis)是一种与铜稳态和蛋白质脂肪酰化密切相关的新型细胞死亡机制。在缺氧的肿瘤微环境中已特征化了对cuproptosis的抑制。本文揭示了缺氧诱导因子-1α(HIF-1α)在固体肿瘤中作为cuproptosis抗性驱动因子的作用。

- 我们发现HIF-1α通过激活丙酮酸脱氢酶激酶1和3(PDK1/3)来促进二氢脂酰胺S-乙酰转移酶(DLAT,铜的靶标)的表达降低,并促进金属硫蛋白的积累,这导致线粒体内铜的隔离,从而在缺氧条件下产生抗cuproptosis的表型。

- 此外,我们发现高水平的铜会减少HIF-1α蛋白的泛素化并增加其稳定性,而不会影响其mRNA水平。在体内抑制HIF-1α显著增加了癌症对cuproptosis的敏感性。

- 本研究揭示了HIF-1α在cuproptosis中的多面角色,并阐明了缺氧促进癌症发生的分子机制。这一发现为理解肿瘤微环境在癌症抵抗治疗中的作用提供了新的见解。

外源性DNA的时空多样性塑造尿路上皮癌的演变与肿瘤-免疫微环境

- 外源性DNA(ecDNA)作为癌症治疗的新兴靶点,其时空多样性及对肿瘤演变和免疫微环境的影响尚不明晰。

- 本研究应用计算方法分析了595例尿路上皮癌(UC)患者的全基因组测序数据,揭示ecDNA通过结构重排驱动癌症克隆的演化,尤其在肿瘤的恶性转化和复发过程中。

- 我们支持一种模型,即肿瘤通过选择性扩展携带ecDNA的细胞实现演变。通过对肿瘤的多区域取样,我们证明了ecDNA对多灶性演变和肿瘤内异质性增加的贡献,ecDNA在36%的UC肿瘤中存在,并与免疫抑制性表型及不良预后相关联。单细胞RNA测序分析结果显示,ecDNA阳性肿瘤细胞主要组织相容性复合体(MHC)I类分子的表达下降,使其能够逃避T细胞免疫的监视。

- 最后,我们证明了尿液沉淀DNA测序在检测ecDNA方面具有极好的特异性,显示出其在临床诊断中的潜在应用价值。

靶向MALT1的死亡域和副半胱天冬酶域以克服免疫检查点抑制剂的抗药性

- MALT1的副半胱天冬酶活性已被研究用于B细胞淋巴瘤和实体肿瘤,然而其在免疫逃逸中的作用尚不清晰。本研究表明,MALT1通过其副半胱天冬酶域和死亡域促进免疫逃逸。

- 研究发现,MALT1通过切割ROQUIN1和ROQUIN2,以副半胱天冬酶依赖的方式保护CD274 mRNA免受降解。此外,MALT1通过死亡域依赖的机制促进肿瘤相关巨噬细胞的增殖和极化,从而形成免疫抑制的肿瘤微环境。

- 采用反义寡核苷酸靶向MALT1可以在患者来源的肿瘤细胞中抑制PD-L1的表达,并抑制从癌症患者分离出的肿瘤相关巨噬细胞的增殖及M2样极化。预临床模型研究显示,在雌性小鼠的实体肿瘤中,使用MALT1反义寡核苷酸的治疗能够克服对免疫检查点抑制剂的抗药性。

- 因此,靶向MALT1可能成为克服免疫检查点抑制剂抵抗的潜在策略。

DNMT1抑制重编程T细胞为具有强抗肿瘤活性的NK样细胞

- BCL11B是一种转录因子,其失活能够将T细胞重编程为诱导的T到NK细胞(ITNKs)。然而,BCL11B如何抑制自然杀伤(NK)细胞转录程序的机制尚不明确。

- 本研究揭示DNA甲基转移酶DNMT1与BCL11B物理相互作用,从而增加了BCL11B的稳定性和NK细胞相关基因的DNA甲基化维护的准确性,抑制这些基因的表达。此外,DNMT1维持BCL11B独立的NK细胞相关基因亚集的表观遗传沉默。通过抑制或去除DNMT1,T细胞和嵌合抗原受体(CAR)-T细胞被重新编程为NK样细胞,这些细胞比缺乏BCL11B的ITNKs和母体CAR-T细胞显示出更强的抗肿瘤效果。

- 研究还发现,H3K27me3(组蛋白3赖氨酸27的三甲基化)与DNA甲基化协同抑制NK细胞相关通路,而同时抑制EZH2(酵母增强子Zeste同源物2)和DNMT1则增强NK样细胞的重编程与细胞毒性。

- 本研究揭示了维持T细胞身份的分子机制,并为利用表观遗传抑制剂衍生NK样细胞以用于癌症免疫治疗提供了理论依据。

食管腺癌从前驱病变干细胞的演变

Evolution of Esophageal Adenocarcinoma from Precursor Lesion Stem Cells – Gastroenterology – 2025

- 研究表明,转移性癌症往往源于数十年间逐渐恶化的前驱病变,而每种前驱病变均为治疗介入提供了潜在靶点。在食管腺癌(EAC)中,这种演变过程表现得尤为明显,食管黏膜内的EAC及相关前驱病变(如巴雷特食管(BE)、低级别异型增生(LGD)和高级别异型增生(HGD))以可接触的二维模式共存,值得深入探讨。

- 为评估干细胞在EAC演变中的作用,研究团队应用技术选择性克隆来自胃肠道的干细胞,并对每种与EAC相关的前驱病变进行患者匹配的内窥镜活检。这一研究从患者中获得了有效的内窥镜活检样本,涵盖EAC、HGD、LGD、BE及正常食管黏膜。

- 研究发现,每种EAC演变中的病变均含有一组独特的克隆细胞,这些细胞具有未成熟性、巨大增殖潜力和特异于病变的分化命运。对这些克隆进行DNA测序揭示了病变内异质性以及特定患者中从BE、LGD、HGD到EAC的突变进展的克隆解剖。

- 高通量化学筛查针对BE干细胞的药物组合显示,对LGD、HGD和EAC的干细胞同样具有有效性。以上结果表明,EAC演变过程中所有病变均存在明确的干细胞群体,这些细胞可能成为新的治疗靶点。

临床类

肾细胞癌免疫检查点抑制剂暴露后的免疫治疗策略综述

已经入库

-

免疫检查点抑制剂(ICIs)已显著改变转移性肾细胞癌(mRCC)的治疗格局,但一线治疗失败仍是重大临床挑战。本综述聚焦两大核心问题:治疗期间进展患者的方案选择及辅助免疫治疗后复发患者的处理策略。尽管其他恶性肿瘤数据显示ICI再挑战可能有效,但mRCC领域尚缺乏高质量循证依据。现有证据表明,ICIs治疗失败后患者的肿瘤微环境可能发生免疫抑制性重塑,这为后续治疗决策带来特殊复杂性。

-

通过对回顾性研究、前瞻性试验和随机对照试验的系统评估,发现ICI再挑战的客观缓解率仅为15%-25%,且疗效持续时间有限。关键III期临床试验显示,与传统靶向治疗相比,ICI再挑战未能显著改善无进展生存期(中位差异<1.5个月)和总生存期(HR 0.92-1.05)。值得注意的是,不同PD-1/PD-L1和CTLA-4抑制剂的再挑战方案间未观察到疗效差异,且毒性谱相似(3-4级irAE发生率12%-18%)。

-

目前临床实践面临三大证据缺口:缺乏预测ICI再挑战疗效的生物标志物、最佳治疗间隔时间不明确、联合治疗策略的优化方案待确定。现有数据不支持常规使用针对传统免疫检查点的药物(如PD-1/PD-L1单抗)作为既往ICI治疗失败患者的标准选择。专家组特别指出,部分特殊临床情境(如初始应答持续时间>12个月后缓慢进展)可能更适合考虑再挑战策略。

-

本综述强调未来研究应重点关注新型免疫治疗靶点(如LAG-3、TIGIT)的开发、免疫代谢调节剂的联合应用策略,以及基于多组学分析的精准患者分层。鉴于肾细胞癌的高度异质性,建立前瞻性生物标志物驱动的研究平台将成为突破现有治疗瓶颈的关键路径。当前阶段,临床决策应综合考量患者既往治疗反应特征、肿瘤负荷动力学和个体化风险效益评估。

(~ ̄▽ ̄)~ 成人结肠镜检查中息肉计算机辅助检测与诊断的临床实践指南

-

本指南针对结直肠癌(CRC)防治的核心问题——结肠镜检查中计算机辅助检测(CADe)系统的应用价值。CRC作为全球第三大常见癌症和第二大癌症相关死因,其发生多源于腺瘤性息肉。尽管CADe系统通过人工智能实时分析内镜图像辅助发现息肉,但现有44项RCT(涉及3万余名受试者)和10万人微观模拟研究显示:CADe虽可能提高息肉检出率(低确定性证据),但对10年随访期的CRC发病率、死亡率及穿孔/出血等并发症影响甚微。值得注意的是,微观模型提示CADe可能导致患者接受更频繁的结肠镜复查。

-

基于对患者价值观的系统评估,指南特别指出:患者群体虽重视死亡率降低和医疗质量提升,但普遍担忧CADe可能带来的焦虑情绪、过度诊断及频繁复查负担。国际专家小组(含3名患者代表、11名临床医师和7名方法学家)采用PICO框架严格评估证据后,发现CADe对CRC发病率等关键结局的影响存在高度不确定性,现有证据等级均为低确定性。

-

本版指南作为首个动态更新版本,提出弱推荐反对常规使用CADe的个体化诊疗建议。专家小组强调,在CADe可及的医疗机构中,临床决策应充分考虑患者个体偏好。指南特别说明该推荐不适用于计算机辅助诊断(CADx)系统或其他AI辅助技术的评估,这些内容将在后续更新中单独阐述。

-

作为动态指南,专家组将持续监测新证据,重点追踪CADe对CRC发病率/死亡率影响的长期数据、患者偏好研究及卫生系统层面的资源使用评估。更新版本将通过MAGICapp平台实时发布,并在《BMJ》刊载重要修订。当前推荐主要基于个体患者视角,未来更新将补充医疗系统视角(包括可及性、公平性等)及CADe/CADx联合应用的评估。

选择性免除浸润性乳腺癌手术:一项非随机临床试验

- 新辅助系统治疗(NST)可使高达60%的乳腺癌患者达到病理完全缓解(pCR)。

- 本研究通过影像引导真空辅助活检(VAB)筛选患者,评估免除乳房手术仅行放疗的5年疗效。该单臂II期试验纳入美国7家医疗中心40岁以上cT1-2N0-1M0期ERBB2阳性或三阴性浸润性乳腺癌患者,要求NST后影像学显示残余病灶<2 cm。所有患者NST后接受肿瘤床9G VAB(≥12条组织),活检无残余癌者免除乳房及腋窝手术仅行全乳放疗加量。

- 在入组的50例患者中(中位年龄62岁),ERBB2阳性和三阴性乳腺癌分别占58%和42%。VAB检测显示62%(31/50)患者达到乳腺pCR(95%CI 47.2%-75.34%),8例初始淋巴结转移且乳腺pCR者经靶向腋窝清扫均证实腋窝pCR。中位随访55.4个月时,未手术组患者同侧乳腺复发率为0%,无病生存和总生存率均为100%。

- 该研究创新性地证实,对于NST后经严格影像病理评估筛选的pCR患者,免除乳房手术具有可行性。所有免除手术患者均未出现局部复发,且生存指标表现优异。值得注意的是,研究采用9G大孔径VAB获取充分组织样本(≥12条),结合标准NST方案和精准放疗技术,为这一策略的安全性提供了保障。

- 作为首个报告5年长期结局的前瞻性研究,结果表明选择性免除手术在特定患者群体中可能改变临床实践。但研究者强调仍需更大规模随机试验验证,目前标准手术仍是必要治疗。这一发现为未来个体化治疗策略的制定提供了重要循证依据。

(~ ̄▽ ̄)~ 高纯度循环肿瘤细胞RNA测序识别前列腺癌谱系表型预示临床结局

美国威斯康星大学麦迪逊分校

已经入库

- 前列腺癌患者普遍遭遇治疗耐药性问题,其机制主要与雄激素受体(AR)改变及谱系状态转变相关。由于在治疗期间收集连续组织活检的困难,导致对治疗耐药中谱系转变的识别受到限制,而采用基于血液的液体活检方法可以克服这一挑战。

- 本研究采用一种新颖的循环肿瘤细胞(CTC)分离技术,从117名转移性前列腺癌患者中收集了273个CTC样本进行RNA测序,70名患者的146个样本具有与组织活检相似的肿瘤纯度。我们识别出四种CTC转录表型,这些表型与组织中的谱系状态相呼应。

- 研究发现,具有持续的AR信号传导和高增殖特征的腺性- B样CTC表型以及具有神经内分泌特征的CTC表型的患者,生存期明显短于具有腺性-A样和低增殖表型的患者。在一项前瞻性子研究中,治疗前CTC腺性-B样表型与177Lu-PSMA-617治疗后的早期疾病进展相关。

- 本研究成果为前列腺癌的临床治疗提供了新的生物标志物,强调了基于CTC RNA测序的潜力,有助于评估患者预后和治疗响应,并可能为未来的个体化治疗奠定基础。

三阴性乳腺癌中化疗与PD-L1阻断组合的不同细胞机制

- 在三阴性乳腺癌(TNBC)治疗中,将免疫检查点阻断(ICB)与化疗结合的策略显示出良好的前景,但其具体机制尚不完全明确。本研究整合了已发布和新的单细胞RNA测序(scRNA-seq)数据,以调查接受紫杉醇(PTX)、纳米紫杉醇(Nab-PTX)及其与抗PD-L1抗体阿特珠单抗(ATZ)组合治疗的TNBC患者肿瘤免疫微环境(TIME)。

- 与ATZ联合PTX相比,ATZ联合Nab-PTX能够重新调控TCF7+干细胞样效应记忆CD8+T细胞(Tsem)和CD4+T滤泡辅助细胞(Tfh)。Nab-紫杉醇不同于PTX,能够重塑髓系细胞区,增加肥大细胞和促炎巨噬细胞的数量。

- 我们在人类TNBC和小鼠模型中的分析强调了肥大细胞在协调整体抗肿瘤免疫反应中的关键作用,可能通过促进T细胞和B细胞的招募和激活实现。在体内实验中,激活肥大细胞并结合PD-L1阻断可以减缓TNBC的进展,提示肥大细胞作为增强ICB疗法疗效的有前途的辅助靶点。

- 该研究为理解TNBC中化疗和免疫疗法联合治疗的细胞机制提供了新的见解,并为肥大细胞在抗肿瘤免疫中的潜在作用开辟了新的研究方向。

胶质瘤患者免疫检查点抑制剂引发的炎症减少机制研究

- 免疫相关不良事件(irAEs)是接受免疫检查点抑制剂(ICIs)治疗的癌症患者常见问题,会导致治疗的中断和患者痛苦。

- 通过比较不同的irAE治疗方法,我们发现采用体外光疗(ECP)能在小鼠中保留抗肿瘤免疫,而使用糖皮质激素、TNFα拦截和α4β7-integrin抑制则会降低抗肿瘤免疫。局部脂联素的产生在结肠内表现出特异的组织效应,通过减少促炎T细胞的频率来减轻肠道的炎症,但不影响肿瘤特异性T细胞的发展。

- 一项前瞻性I期b/II期临床试验(EudraCT-No.2021-002073-26)涵盖了14名患者,该试验显示ECP相关的毒性较低。所有irAE的总体响应率为92%(95%置信区间CI:63.97%-99.81%);特定于结肠炎的完全缓解率则达到100%(95% CI:63.06%-100%)。接受ECP治疗后,所有患者的糖皮质激素用量均有所减少。

- ECP-脂联素轴能够减少ICI引发的结肠炎患者中肠道驻留记忆T细胞的活化及CD4+IFN-γ+ T细胞的数量,而不会损害抗肿瘤免疫的功能。因此,我们确认脂联素是一种免疫调节分子,能够有效控制ICI引发的irAEs,而不阻碍抗肿瘤免疫。

获得性免疫治疗耐药性中的基因介导因素

- 虽然部分转移性黑色素瘤患者对免疫检查点抑制剂(ICI)有持久反应,但大多数患者却表现出内在或获得性耐药。本研究比较了25名表现出异质性ICI反应的转移性黑色素瘤患者的匹配治疗前和耐药后肿瘤活检的体细胞基因组特征,以识别额外的获得性耐药介导因素。

- 我们发现,多个获得性耐药肿瘤在B2M或JAK1/2基因上存在缺陷,这与之前的研究结果相一致。此外,我们在3名患者中发现了与耐药相关的SEC24C和SEC24D突变。SEC24在双链DNA传感器STING的转运中起关键作用,并且与干扰素相关疾病有关。

- 我们的实验中,携带患者观察到的SEC24C突变的黑色素瘤细胞表现出减弱的STING信号传导,包括减少的Ⅰ型干扰素生成、抗原呈递能力及激活细胞毒性T细胞的能力。

- 本研究提出了STING转运异常在获得性ICI耐药性中可能发挥的作用,为进一步了解黑色素瘤的免疫逃逸机制提供了新的视角和方向。

阿替利珠单抗在不可切除局部晚期食管鳞癌根治性放化疗后的应用——多中心II期临床试验(EPOC1802)

-

以铂类为基础的根治性放化疗(dCRT)是治疗侵犯主动脉、椎体或气管的不可切除局部晚期食管鳞癌(ESCC)的标准疗法,但完全缓解率较低(11-25%),导致患者生存率不佳。为评估抗PD-L1抗体药物阿替利珠单抗的附加疗效,研究者在日本7个中心招募40例不可切除局部晚期ESCC患者(UMIN000034373),开展了一项为期1年的阿替利珠单抗单药治疗的II期多中心单臂试验。

-

主要终点方面,前38例连续入组患者的确认完全缓解(cCR)率为42.1%(90% CI 28.5-56.7%)。次要终点显示,全部40例患者的中位无进展生存期为3.2个月,12个月无进展生存率为29.6%;短期随访的初步中位总生存期为31.0个月,12个月总生存率为65.8%。

-

其他评估的次要终点包括研究者评估的局部复发ESCC队列cCR率、中心评估的cCR率、总体缓解率以及不良事件发生率。研究期间未发生治疗相关死亡事件。

-

尽管需要更长期的生存数据支持,但dCRT后阿替利珠单抗单药治疗显示出令人鼓舞的cCR率。该研究为改善这类预后不良患者的治疗效果提供了新的治疗策略。

电针减轻胃癌腹腔镜手术后肠梗阻的持续时间:一项多中心随机试验

比较少见的护理类研究

- 本研究旨在评估电针(EA)在减少胃癌腹腔镜手术后肠梗阻(POI)持续时间和增强患者肠道恢复方面的有效性。尽管现有证据有限,研究结果显示EA对改善术后恢复具有显著作用。

- 这项在中国7家医院进行的多中心随机试验共招募了585名胃癌患者,所有参与者在术后均接受标准护理,随机分配至EA、假电针(SA)和仅接受标准护理组。结果显示,EA组在首次排气时间(-12.96小时,P < .001)和首次排便时间(-15.41小时,P = .007)上均显著优于SA和标准护理组。

- EA组的长时间POI发生率显著低于SA组(差异为-0.41,P < .001)和标准护理组(差异为-0.56,P < .001),表明EA在减少术后肠梗阻的风险方面有明显效果。研究过程中没有报告严重不良事件。

- 总体而言,本研究结果表明电针疗法在减轻胃癌腹腔镜手术后肠梗阻的持续时间方面优于假电针和仅标准护理,这支持其作为一种有效的辅助治疗方法。(中国临床试验注册号:ChiCTR2100050660)

在微卫星不稳定性高和错配修复缺陷的晚期实体瘤中使用Pembrolizumab的更新结果

- 第二阶段试验KEYNOTE-158(NCT02628067)评估了Pembrolizumab在微卫星不稳定性高和错配修复缺陷(MSI-H/dMMR)非结直肠肿瘤中的疗效。该试验纳入了373名参与者(95%的参与者具备基线MSI/dMMR文件记录),并进行了4.5年的随访。

- 主要终点是总体响应率,结果显示为33.8%。次要终点包括响应持续时间、总体生存期和无进展生存期,分别为63.2个月、19.8个月和4.0个月。

- 在研究中,发生了50例(13%)三级及以上与治疗相关的不良事件。这些结果进一步支持了在MSI-H/dMMR肿瘤中使用Pembrolizumab的合理性和有效性。

- 本试验的结果表明,Pembrolizumab在特定类型的晚期实体瘤患者中可能具有良好的治疗前景,尤其是在MSI-H/dMMR阳性肿瘤的治疗中。

脑肿瘤微环境中低氧驱动的组蛋白乳酸化功能性重编程中性粒细胞

已经入库

- 尽管肿瘤内中性粒细胞具有功能异质性,但其高频出现往往意味着不良的临床结果。肿瘤微环境将中性粒细胞重编程成免疫抑制亚群,阻碍癌症免疫,从而促进肿瘤生长和对免疫疗法的抗性。然而,中性粒细胞重编程的机制尚不明确。

- 本研究发现,脑肿瘤浸润的中性粒细胞中,表达CD71的高度糖酵解、长期存活的亚群具备免疫抑制能力,且此能力在低氧环境下明显增强。

- 在机制上,低氧促进CD71+中性粒细胞的葡萄糖代谢,导致大量乳酸生成。乳酸诱导组蛋白乳酸化,进而调控精氨酸酶-1(arginase-1)的表达,该酶对T细胞的抑制至关重要。使用抗癫痫药物异苯佐黄(isosafrole)针对组蛋白乳酸化能够阻断CD71+中性粒细胞的免疫抑制能力,延缓肿瘤进展,并使脑肿瘤对免疫治疗产生敏感性。

- 鉴定出的一种GEP,表明免疫抑制的CD71+中性粒细胞与多种人类恶性肿瘤的不良临床结果相关联。

- 本研究确认组蛋白乳酸化为一种潜在的治疗靶点,可用来对抗肿瘤内中性粒细胞引起的免疫抑制。

胰高血糖素样肽-1受体激动剂使用与较低的主要肝脏不良结局风险相关:观察性队列研究的荟萃分析

-

胰高血糖素样肽-1受体激动剂(GLP-1RAs)在代谢功能障碍相关脂肪性肝病(MASLD)患者的2期试验中显示出对肝脏组织学的积极影响,但其对主要肝脏不良结局(MALOs)长期风险的影响尚不明确。本研究通过荟萃分析评估GLP-1RAs与2型糖尿病(T2D)患者MALOs风险的相关性。

-

系统检索了比较GLP-1RAs新使用者与其他降糖药物使用者的队列研究。主要终点为MALOs累积发生率,次要终点包括肝失代偿事件、肝细胞癌(HCC)和肝脏相关死亡率。采用随机效应模型计算发生率比(IRRs)。

-

纳入11项回顾性队列研究,共1,467,220例T2D患者(647,903例GLP-1RA使用者)。GLP-1RAs使用与MALOs风险降低显著相关(IRR 0.71,95%CI 0.57-0.88),尤其在肝失代偿方面(IRR 0.70,95%CI 0.52-0.94)。与SGLT2抑制剂相比,GLP-1RAs预防MALOs更有效(IRR 0.93,95%CI 0.87-0.99);与DPP-4抑制剂相比,预防肝失代偿更优(IRR 0.74,95%CI 0.66-0.83);与胰岛素治疗相比,预防HCC效果更显著(IRR 0.32,95%CI 0.13-0.80)。

-

GLP-1RAs使用可降低T2D患者肝脏并发症风险,提示其在心血管代谢获益之外可能具有独特的肝脏保护作用。这些发现为GLP-1RAs在MASLD患者中的临床应用提供了新的循证依据。

新辅助卡博替尼治疗局部晚期非转移性透明细胞肾细胞癌:II期试验

- 卡博替尼是一种口服多激酶抑制剂,已被批准用于转移性肾细胞癌(RCC)的治疗。本研究为一项II期、非随机、单臂临床试验(NCT04022343),对17例局部晚期、活检确诊、非转移性透明细胞RCC患者进行为期12周的卡博替尼治疗,供手术切除前评估。

- 主要终点为12周时的客观反应率(包括完全反应和部分反应),次要终点包括安全性、耐受性、临床和手术结果以及生活质量。结果显示,有6名患者(35%)经历了部分反应,11名患者(65%)则表现为稳定疾病。

- 最常见的不良事件包括腹泻(n = 12, 70.6%)、食欲减退、疲劳和高血压(n = 10, 58.8%)、恶心以及掌跖红斑麻木综合征(n = 9, 52.9%)。未观察到与卡博替尼或手术相关的4级或5级不良事件。

- 1年无病生存率和总生存率分别为82.4%(95%置信区间[CI] 54.7%-93.9%)和94.1%(95% CI 65%-99.1%)。卡博替尼治疗促活了血液中的CD8+ T细胞,减少了髓系细胞群,并为TCF1+干细胞样CD8+ T细胞诱导了免疫环境。在局部晚期非转移性透明细胞RCC的患者中,卡博替尼被证明具有临床活性和安全性。

纳武单抗联合诱导化疗和放疗治疗鼻咽癌的多中心II期PLATINUM试验

- 在鼻咽癌(NPC)的治疗中,铂类药物(如顺铂)引起的严重毒性是一个关键问题。在这项II期多中心PLATINUM试验(NCT03984357)中,我们招募了152名NPC患者,采用12个周期的纳武单抗联合诱导化疗和放疗,而无需使用顺铂。

- 在中位随访43个月后,3年无事件生存率(FFS)为88.5%(95%可信区间[CI],83.4%-93.8%),3年总生存率为97.9%。诱导期治疗后早期清除埃比斯坦-巴尔病毒(EBV)DNA与FFS的获益相关。

- 60名(40.2%)患者发生急性3-4级不良事件(AEs),8名(5.2%)患者发生晚期3-4级AEs。大多数患者对不良事件的频率(68.0%-96.7%)、严重程度(56.0%-98.6%)和干扰(58.0%-98.0%)具有良好的耐受性;86.7%-100.0%的生活质量领域显示没有临床意义的恶化或快速恢复。

- 纳武单抗联合诱导化疗和放疗对鼻咽癌患者展示了有效的抗肿瘤活性,较低的毒性,良好的耐受性和生活质量。

血浆EBV病毒DNA片段组学分析提升鼻咽癌未来风险预测

- 本研究探讨了血浆埃布斯坦-巴尔病毒(EBV)DNA片段组学分析在鼻咽癌(NPC)筛查中的临床应用。研究基于约20,000名受试者的前瞻性队列,分析了通过聚合酶链反应(PCR)检测出EBV DNA阳性的558名受试者的第一轮血样。

- 结果显示,第二轮随访中发展为NPC的受试者,其血浆DNA呈现出特征性的单核苷酸组大小模式,NPC相关的末端特征(特别是CC基序的缺失)以及通过片段组学甲基化分析(FRAGMA)发现的甲基化异常。

- 具有这些异常片段组学特征及更高EBV DNA量的受试者,在第二轮中发展为NPC的相对风险是PCR检测EBV DNA阴性的受试者的87.1倍。这表明,血浆DNA片段组学分析可以有效预测未来癌症风险。

- 研究结果为使用EBV DNA的片段组学作为一种新兴的癌症风险预测工具提供了重要的临床证据,可能会对鼻咽癌的早期筛查和干预策略产生深远的影响。

其它类

Denoising Search通过Orbitrap Astral质谱仪双倍增加人类血浆中代谢物和外源物的注释

美国加州大学戴维斯分校化学系

- 化学暴露可能影响人类新陈代谢,并导致阿尔茨海默病等神经退行性疾病的发生。识别这些小代谢物通常需要将实验光谱与数据库中的参考光谱进行匹配。然而,环境化学物质或生理活性代谢物在人体样本中的浓度通常很低,噪声离子的存在可能显著降低光谱质量,从而导致错误的阴性结果和识别率的降低。

- 为了应对这一挑战,研究者们开发了光谱去噪算法,能够去除化学和电子噪声。与240种测试代谢物的基准研究中的替代方法相比,光谱去噪算法的表现更为优异,使得在平均浓度比以往可实现的低35倍的情况下,能够显著提高化合物的高可信度识别率。

- 此外,光谱去噪算法在面对不同程度的化学和电子噪声时表现出高度的稳定性,即使在噪声离子的强度超过真实碎片离子的150倍以上时,依然能够有效工作。

- 在对阿尔茨海默病患者的人类血浆样本进行的实验中,通过Orbitrap Astral质谱仪,Denoising Search检测到的注释化合物数量相比于Exploris 240 Orbitrap仪器增加了2.5倍,涵盖了药物代谢物、家庭和工业化学品以及农药等多种类别。

循环调节性T细胞通过胱抑素介导胸腺再生

- 胸腺损伤与疾病或癌症治疗相关,导致T细胞生成减少,患者更易感染和癌症。本文探讨了调节性T细胞(Treg细胞)在胸腺再生中的作用。研究发现,在各种急性损伤模型中,胸腺内Treg细胞的频率显著增加。

- 对Treg细胞的去除会损害胸腺再生,影响胸腺细胞群体及基质细胞群体;而转移Treg细胞则增强了胸腺再生。这一增加是由于循环Treg细胞的扩增所致,而不是组织常驻或近期肆职的T细胞,使用并联和转移模型进行了观察。

- 单细胞分析显示,循环的Treg细胞表达多种再生因子,包括细胞因子胱抑素(amphiregulin)。在这些Treg细胞中删除胱抑素会损害受损胸腺的再生。研究还在人的胸腺中识别到一种类似的CD39+ICOS+ Treg细胞群体。

- 研究结果为应对由于年龄和治疗引起的免疫抑制提供了潜在的治疗途径,强调了Treg细胞在胸腺再生和免疫恢复中的关键角色。

胶质细胞KITL/SCF维持胰腺组织稳态并抑制肿瘤进展

- 正常组织结构的组成成分作为肿瘤进展的屏障,而炎症和愈合过程是固体肿瘤发生的必要特征。这些变化涉及免疫和非免疫间质成分,导致肿瘤发生时的稳态丧失。然而,正常间质细胞状态如何限制组织可塑性和肿瘤发生的精确机制仍不明确。

- 本研究表明,健康的胰腺间充质细胞表达旁分泌信号分子KITL(干细胞因子),并且在肿瘤发生过程中出现间质KITL的丧失促进肿瘤的发展。实验结果表明,在健康、损伤及癌症等不同环境下对间质KITL的遗传抑制均表明其在胰腺组织结构维持中的作用,间质KITL的缺失会增加肿瘤生长并减少肿瘤-bearing小鼠的生存期。

- 这些发现共同指向间充质KITL的缺失是建立肿瘤支持微环境的机制,表明了其在胰腺肿瘤微环境中的关键作用。

- 该研究为理解肿瘤微环境的形成提供了新的视角,并强调了KITL作为潜在治疗靶点的重要性,可能为胰腺肿瘤的干预策略奠定基础。

乳酸通过表观遗传调控控制癌症干性和可塑性

Lactate controls cancer stemness and plasticity through epigenetic regulation – Cell Metab – 2025

- 肿瘤由调控干细胞更新和分化的基因突变驱动的细胞不受控制的增殖引起。然而,肠道肿瘤保留了某种层次性组织,维持癌症干细胞(CSCs)和癌症分化细胞(CDCs)的共存。这种异质性 coupled with 细胞可塑性,使得CDC能够逆转为CSC,进一步导致治疗抵抗和复发。

- 我们使用基因编码的荧光报告基因在人体肿瘤类器官中,结合基于机器学习的细胞追踪器CellPhenTracker,同时追踪肿瘤类器官发育过程中的细胞类型特征、代谢变化及重建细胞谱系轨迹。我们的研究结果揭示了CSCs和CDCs之间存在明显的代谢表型差异。

- 我们发现乳酸调控肿瘤动态,抑制CSC的分化并诱导其回归至增殖CSC状态。从机制上讲,乳酸增加组蛋白乙酰化,表观遗传激活MYC。值得注意的是,乳酸对MYC的调控依赖于含有溴结构域的蛋白4(BRD4),因此,靶向癌症代谢和BRD4抑制剂可能是防止肿瘤复发的一种有前景的策略。

利用碱基切除修复实现高效的线粒体DNA腺嘌呤碱基编辑

- 转录激活因子样效应因子介导的脱氨酶(TALEDs)利用其特异性单链DNA(ssDNA)腺嘌呤脱氨酶TadA8e实现线粒体DNA(mtDNA)的腺嘌呤到鸟嘌呤(A-to-G)编辑。然而,该过程的工作机制尚不清楚,这限制了更高效的TALEDs的开发。

- 本研究揭示,TALED介导的A-to-G编辑依赖于通过碱基切除修复(BER)形成的ssDNA区,该过程由双链DNA特异性细胞嘧啶脱氨酶(DddA)诱导的C-to-U脱氨作用触发。

- 我们开发了一系列增强型TALEDs(eTALED6s),通过用高活性变体DddA6替代DddA,并将人类尿嘧啶DNA糖苷酶融合到TadA8e来提高编辑效率。通过进一步工程化TadA8e,最终得到的eTALED6Rs在DNA和RNA层面上实现了高效的靶向编辑,同时减少了旁观者编辑和脱靶编辑。最后,我们使用eTALED6和eTALED6R在mtDNA中安装了致病突变。

- 揭示TALED介导的A-to-G编辑机制表明,增强BER可以提高编辑效率,为线粒体遗传疾病的治疗提供了新的工具和方法。

通过切割ADAR抑制剂实现特异性和高效的RNA A-to-I编辑

- RNA编辑作为一种有前景的治疗方法,然而,RNA编辑酶的外源表达往往会引发非目标编辑。我们识别了抑制RNA腺苷脱amin酶(ADAR)活性的腺苷去氨基酶抑制剂(ADIs),这一发现有助于提高RNA编辑的特异性。

- 我们开发了一种RNA转换腺苷碱基编辑器(RtABE),通过将ADIs与ADAR2去氨基化结构域(ADAR2DD)连接,RtABE在未与目标位点结合时保持不活跃。结合目标位点后,ADIs被从ADAR2DD切割,使RtABE活化。

- RtABE能够在广泛的序列环境中高效编辑,包括UAN、AAN、CAN和GAN。通过腺相关病毒递送RtABE实现了对Hurler综合症小鼠的治疗RNA修正,恢复α-L-iduronidase活性,且未出现显著的非目标编辑现象。

- RtABE作为一个特异性且高效的RNA编辑系统,具有广泛的编辑范围,可能成为现有RNA编辑工具的更好替代品。

使用体积DNA显微镜对完整生物体进行空间转录组成像

- 淋巴、神经和肿瘤组织的复杂生理特性源于基因独特微环境中的三维相互作用。我们开发了一种新技术,能够在单次测量中同时对转录组、基因型和形态进行三维成像,而无需依赖于空间组织或基因序列的先前知识。

- 我们的方法通过形成一个分布式的分子网络,使用独特的DNA条形码标记样本内的互补DNA分子,将DNA显微镜扩展到能够成像十亿个分子。测序该DNA编码网络后,我们使用测地谱嵌入(geodesic spectral embeddings)推断分子位置的图像,这种降维方法对于此类数据逆问题特别有效。

- 应用全转录组体积DNA显微镜于完整的斑马鱼胚胎,结果表明,三维图像推断成功重现了斑马鱼的形态及已知的基因表达模式,捕捉了基因序列的空间组织。

- 我们将空间遗传测量扩展到三维的做法,无需依赖先前的模板,为在生物组织中联合解析基因组和形态学的详细研究打开了新门径。

TREM2缺失通过富集IL-1β+巨噬细胞诱发胰腺癌致病性炎症并加速肿瘤进展

-

胰腺导管腺癌(PDAC)的肿瘤微环境中富含肿瘤相关巨噬细胞,其中髓系细胞触发受体2(TREM2)在特定巨噬细胞亚群中高表达。然而,TREM2在PDAC进展中的功能作用尚不明确。本研究旨在阐明TREM2缺失对PDAC发展的影响机制。

-

研究者构建了新型转基因小鼠模型(KPPC;Trem2-/-),在自发性PDAC背景下实现TREM2基因敲除。通过单细胞RNA测序分析肿瘤免疫微环境变化,并评估TREM2缺失对巨噬细胞功能及PDAC发展的影响。

-

TREM2缺失意外地加速了自发性PDAC进展并缩短小鼠生存期。单细胞分析显示,TREM2缺失增强了促炎性巨噬细胞并加剧了PDAC中的致病性炎症。机制上,TREM2作为NLRP3/NF-κB/IL-1β炎症小体通路的关键制动机制,与微生物脂多糖(LPS)的激活作用相拮抗。TREM2缺失与LPS协同触发IL-1β上调,进而促进PDAC发展。值得注意的是,IL-1β抑制或微生物组消除不仅能逆转TREM2缺失导致的肿瘤加速进展,还能进一步抑制TREM2缺失背景下的PDAC进展。

-

本研究揭示了TREM2在PDAC中的保护性作用,其缺失通过IL-1β介导的致病性炎症加速肿瘤进展。针对IL-1β相关炎症通路的干预可能成为TREM2缺失型PDAC的潜在治疗策略。

持续的NF-κB活化使突变的肺泡干细胞获取肿瘤发生的再生程序

- 本研究阐明了调控干细胞命运的信号破坏如何导致肿瘤发生。通过在小鼠中追踪大量野生型和KrasG12D突变的肺泡II型(AT2)干细胞,发现其存在两个独立的亚群,具有不同的肿瘤形成能力。

- 结合克隆分析和单细胞转录组测序,研究揭示肺再生与肿瘤发生之间存在显著的相似性,表明Il1r1是AT2细胞重编程的共同激活因子。该发现表明肿瘤演化能够通过获取谱系不忠和突变状态间的可逆转变来进行,从而调节野生型AT2细胞的动态行为。

- 研究还发现,持续的核因子κB(NF-κB)活化使得肿瘤发生与再生区分开来,突变细胞通过这一机制颠覆分化过程,从而促进肿瘤生长。

- 综上所述,这一研究揭示了突变的肺泡干细胞如何利用NF-κB信号通路参与肿瘤发生,强调了干细胞信号调控在肿瘤生物学中的潜在重要性。

先存干细胞异质性决定对白血病驱动突变获得的克隆响应

- 癌细胞即使在具有相同突变的患者中也表现出广泛的表型变异,细胞起源上的差异可能为此提供了一种解释。然而,传统检测方法缺乏分辨率,无法区分干细胞和祖细胞的克隆异质性亚群。

- 为了解决这一挑战,我们开发了一种同时追踪重组酶激活和克隆动力学的方法(STRACK),以追踪癌症突变获得前后的克隆动态和基因表达。

- 在小鼠模型中,我们研究了两种白血病突变,Dnmt3a-R878H和Npm1c,发现其效应在不同干细胞状态下表现出高度变异。特别是,通常随着时间的推移而被竞争淘汰的一部分分化诱导干细胞在这两种突变的背景下扩大。令人感兴趣的是,Npm1c突变逆转了克隆起源的内在偏向,导致分化诱导干细胞生成更原始的恶性状态。

- 因此,我们强调单细胞谱系追踪在揭示癌症演化早期事件中的重要性,并提出不同的细胞历史携带着不同的癌症表型潜力。

MIF-ACKR3通过损害脂肪生成导致癌症恶病质不可逆的脂肪流失

-

虽然运动和癌症均可导致脂肪组织萎缩,但仅癌症相关的体重减轻(即恶病质)表现出显著的脂肪炎症和纤维化特征。研究发现肿瘤分泌的巨噬细胞迁移抑制因子(MIF)是驱动脂肪干细胞和前体细胞(ASPCs)向促炎、促纤维化方向分化的关键因素,同时显著降低其成脂分化能力;而运动后循环MIF水平仅适度下降。

-

机制上,ASPCs中非典型趋化因子受体3(ACKR3)作为MIF的主要受体介导其病理效应。通过肿瘤细胞基因敲除或药物抑制MIF,以及ASPC特异性Ackr3缺失,均能显著缓解肿瘤诱导的恶病质表型。

-

该研究揭示MIF-ACKR3信号轴是连接肿瘤与恶病质表现的关键分子纽带,其通过重编程ASPCs的分化命运,导致脂肪组织不可逆的病理重塑。这一发现为癌症恶病质提供了潜在治疗靶点。

-

研究首次阐明肿瘤分泌因子通过特定受体直接调控脂肪前体细胞分化程序的分子机制,为理解恶病质中脂肪流失的不可逆性提供了理论依据,并为开发靶向脂肪再生障碍的治疗策略奠定基础。

单细胞eQTL映射揭示结直肠癌恶性转化中的细胞亚型特异性遗传控制机制

- 结直肠癌(CRC)是一种异质性疾病,其发展经过逐步积累,但在单细胞分辨率下的基础机制仍不清楚。本研究分析了751,531个单细胞转录组,空间转录组学,以及来自142个多阶段样本的snMultiomes,揭示了CRC发展过程中的细胞和分子变化以及动态的细胞间相互作用。

- 我们构建了一个CRC单细胞eQTL图谱,识别出28个细胞亚型中的16,833对显著的eQTL,其中超过76%的eQTL具有细胞类型特异性,且少于15%在大规模数据集中可检测到。基于sc-eQTL得出的多基因风险评分(PRS)显著提高了CRC风险预测的准确性。

- 我们特别关注了与CRC风险增加相关的rs4794979(OR=1.11, P=2.04×10-12),该位点通过ELK1介导促进LGALS9表达。上调的LGALS9在上皮细胞中与成纤维细胞上的SLC1A5相互作用,促进转化为癌相关成纤维细胞(CAFs),同时通过LGALS9-TIM3轴诱导CD8+ T细胞的耗竭,从而促进CRC的发展。

- 阻断LGALS9-TIM3轴增强了抗PD-1疗法的效果,以抑制CRC进展。该研究为理解结直肠癌的恶性转化提供了新的遗传控制机制。

实际重新排列的转硫作用驱动黑色素瘤中BRAF-V600E靶向治疗的耐药性

- BRAF V600E抑制剂是治疗黑色素瘤的有效方案,但其耐药性迅速发展。通过对细胞系、异种移植和患者衍生异种移植系统进行蛋白质表达谱、线粒体生物能量学、代谢组学和通量组学研究,发现代谢途径的协同重编程(包括谷氨酸代谢、糖酵解、三羧酸循环、电子传递链和转硫作用)以及对药物诱导的氧化应激的即时细胞保护反应是药物耐受性存活癌细胞的基础。

- 特别是半胱氨酸(Cys)代谢的重新排列,对于耐药细胞至关重要。研究表明,半胱氨酸-γ-裂解酶(CSE)的立即上调在耐药细胞中至关重要。药物诱导的氧化细胞环境、增加的半胱氨酸摄取和氧化Cys降解提升了细胞内半胱氨酸/半胱氨酸比,从而使半胱氨酸成为CSE的底物。这一过程产生了过硫化物和硫化氢,以保护蛋白质巯基并支持耐药细胞的能量需求。

- 将BRAF V600E抑制剂与CSE抑制剂联合使用有效降低了细胞培养模型中的增殖复发,并延长了异种移植小鼠的无进展生存期。此外,在患者样本中观察到BRAF-V600E抑制下CSE表达的诱导,提示这一策略可能提高BRAF-V600E靶向治疗的效果。

RORγ连接肿瘤驱动的脂质代谢紊乱与髓系免疫抑制

RORγ bridges cancer-driven lipid dysmetabolism and myeloid immunosuppression – Cancer Discov – 2025

- 尽管肿瘤发展过程中的代谢和造血变化已有充分记录,但这一关键的免疫代谢交叉机制仍不清晰。特别有趣的是,脂质代谢与视黄酸相关孤儿受体(RORC1/RORγ)之间的联系,其转录活性调节与癌症相关的应急髓系生成,并受到胆固醇代谢物的增强,而高胆固醇血症本身则与失调的髓系生成相关。

- 本研究展示了癌症与高胆固醇饮食通过独立或协同作用激活RORγ依赖的髓系源抑制细胞(MDSCs)和M2极化的肿瘤相关巨噬细胞(TAMs)扩增,从而支持癌症扩散。

- 此外,我们报道肿瘤诱导的IL-1β和IL-6的表达在临床前模型和患者中促进了前蛋白转化酶枯草杆菌蛋白酶9(PCSK9)的肝表达。值得注意的是,通过基因或药理学抑制PCSK9降低胆固醇水平,可以以RORγ依赖的方式阻止MDSC扩增、M2 TAM积累和肿瘤进展,释放特定的抗肿瘤免疫。

- 总的来说,我们确定了RORγ作为脂质紊乱的关键传感器,连接高胆固醇血症与促进肿瘤的髓系生成。

内皮样癌相关成纤维细胞通过血管模仿和旁分泌信号促进胰腺癌转移

- 癌相关成纤维细胞(CAFs)在胰腺导管腺癌(PDAC)的进展中显示出高度的异质性,而血管模仿(VM)是癌细胞采用类内皮特征的现象。本研究旨在识别一种新的促进肿瘤的CAF亚型,承担VM功能。

- 通过单细胞RNA测序和多重免疫组织化学(mIHC)分析,识别出FAPα+CD144+内皮样CAFs(endoCAFs),并结合前瞻性和回顾性分析评估其临床结果。采用细胞系、有机体、正交肿瘤模型及LSL-KrasG12D/+ 、LSL-Trp53R172H/+ 、Pdx1-Cre(KPC)小鼠模型进行了管道形成、增殖和侵袭实验。同时,进行了细胞因子阵列、RNA测序、免疫沉淀-质谱、染色质免疫沉淀和荧光素酶分析。

- FAPα+CD144+endoCAFs在PDAC的肿瘤微环境中存在,且患者中CD144+CAFs比例较高者显示出较差的预后。FAPα+CD144+endoCAFs不仅获得了VM表型以提供转移通道,还通过旁分泌信号促进肿瘤细胞的增殖和侵袭,从而积极帮助肿瘤细胞的转移。激活了CD144-β-连环蛋白-STAT3信号轴,并转录上调了CD144及下游分泌的细胞因子,从而维持endoCAFs的双重作用。研制了一种siRNA递送纳米系统,通过装载FAPα和siCD144来精确靶向体内的FAPα+CD144+endoCAFs,明显抑制其促肿瘤作用。

- 本研究揭示FAPα+CD144+endoCAFs能通过承担VM和旁分泌作用,激活CD144-β-连环蛋白-STAT3信号轴促进PDAC的转移。

机器学习/组学类

胰腺腺泡-导管化生过渡状态的DNA甲基化记忆改变Kras下游PI3K和Rho GTPase信号通路(无需Kras突变)

-

胰腺导管腺癌(PDAC)的发生与腺泡-导管化生(ADM)过渡状态和KRAS原癌基因功能获得性突变相关。

-

本研究聚焦于在缺乏致癌驱动突变情况下,KLF4过表达诱导的ADM细胞是否获得并保留表观遗传记忆。通过转基因小鼠模型发现,ADM期间Kras下游的PI3K和Rho/Rac/Cdc42 GTPase通路基因出现差异性DNA甲基化,伴随这些通路基因表达上调。

-

研究采用多组学方法,在KLF4诱导的ADM小鼠模型中动态分析甲基化组和转录组变化。值得注意的是,当基因表达恢复正常后,差异性甲基化仍持续存在。这一现象在广泛诱导消化系统变化的雨蛙素胰腺炎模型中得到验证,证明ADM特异性表观遗传修饰的稳定性。差异甲基化区域显著富集KLF和AP-1家族转录因子结合基序,与人类胰腺上皮内瘤变(PanIN)样本特征一致。

-

单细胞空间转录组分析进一步揭示,ADM过渡态细胞中PI3K通路和AP1家族成员显著富集。这表明表观遗传记忆可能通过维持特定转录因子网络,促进细胞可塑性,为后续癌变提供表观遗传基础。

-

该研究首次系统阐明了ADM过渡态的表观遗传记忆机制,证明致癌突变并非癌症相关细胞可塑性的必要条件。这些发现为理解胰腺癌早期发生提供了新视角,并提示表观遗传干预可能成为预防策略的潜在靶点。

基于原子环境条件的蛋白质序列设计方法

Atomic context-conditioned protein sequence design using LigandMPNN – Nat Methods – 2025

David Baker团队

- 蛋白质序列设计在小分子、核苷酸和金属的背景下对于酶、结合剂和传感器的设计极为关键。然而,目前最先进的基于深度学习的序列设计方法无法对非蛋白原子和分子进行建模。

- 本研究介绍了一种名为LigandMPNN的深度学习蛋白质序列设计方法,能够显式建模生物分子系统中的所有非蛋白组分。LigandMPNN在原生骨架序列恢复方面显著优于Rosetta和ProteinMPNN,具体而言,与小分子相互作用的氨基酸的恢复率分别为63.3%(Rosetta:50.4%;ProteinMPNN:50.5%),与核苷酸相互作用的恢复率为50.5%(Rosetta:35.2%;ProteinMPNN:34.0%),与金属相互作用的恢复率为77.5%(Rosetta:36.0%;ProteinMPNN:40.6%)。

- 除了生成氨基酸序列外,LigandMPNN还能够生成侧链构象,以便详细评估结合相互作用。该方法已被用于设计超过100种具有高亲和力和高结构精度的小分子和DNA结合蛋白,四个X射线晶体结构的实验验证表明其有效性。此外,基于Rosetta的小分子结合设计在重新设计后可将结合亲和力提高多达100倍。

- 我们预计LigandMPNN将在设计新型结合蛋白、传感器和酶方面具有广泛的应用潜力,为相关领域的研究提供重要工具和方法。

基于多样本SpatialBenchVisium数据集的空间转录组技术基准测试

- 空间转录组技术可以在复杂的组织环境中测量基因表达,其中10x Genomics的Visium平台是一种流行的方法,可以进行广泛的组织切片转录组分析。Visium提供了多种样本处理和文库构建方法,这就需要通过基准测试来比较数据质量,并评估技术在恢复预期组织特征和生物标志物方面的能力。

- 本研究介绍了SpatialBenchVisium,这是一个独特的参考数据集,采用响应疟疾感染的小鼠脾脏组织生成,涵盖了多种组织准备协议(包括新鲜冷冻和福尔马林固定石蜡包埋(FFPE),以及手动或CytAssist组织放置)。我们注意到,使用基于探针的捕获方法制备的参考样本显示出更好的质量控制指标,特别是经过CytAssist处理的样本,验证了平台提高数据质量的有效性。

- 我们对复制样本的分析进一步探讨了空间上可变基因检测、基于匹配的单细胞RNA测序数据及公开参考数据的聚类和细胞去卷积结果,以识别脾脏中预期的细胞类型和组织区域。多样本差异表达分析恢复了与生物性别或基因敲除相关的已知基因特征。

- 该研究为空间转录组技术的使用提供了重要的基准,突显了不同样本处理方法对数据质量的显著影响,促进了未来在这一领域的技术比较和提高。

MethPriorGCN:用于推断DNA甲基化先验知识并指导个性化医疗的深度学习工具

- DNA甲基化在人体疾病的发病机制中扮演着至关重要的角色。广泛的临床和生物学研究提供了大量的证据,确认了多种甲基化与疾病之间的关联,这为通过生物标志物发现和疾病亚型划分来推动精准医学提供了宝贵的先验知识。

- 为了系统性挖掘来自已知DNA甲基化-疾病关联的可靠甲基化先验知识,并开发用于精准医疗的强大计算方法,我们提出了MethPriorGCN。该工具通过集成层级注意力机制和特征加权机制,不仅识别出了可靠的甲基化数字生物标志物,还实现了更高的疾病亚型分类准确度。

- MethPriorGCN的创新方法使其能够从复杂的生物数据中提取重要信号,并有效用于个性化医疗的应用场景,为未来的疾病预防与治疗策略提供了强有力的支持。

- 本研究为进一步利用DNA甲基化相关知识在精准医学发展中的重要性和效用提供了新的视角,促进了甲基化生物标志物的开发与应用。

多源迁移学习用于聚类单细胞RNA测序数据

scMUSCL: Multi-Source Transfer Learning for Clustering scRNA-seq Data – Bioinformatics – 2025

已经入库

- 单细胞RNA测序(scRNA-seq)分析在很大程度上依赖于有效的聚类,以推动众多下游应用。尽管已经开发了几种机器学习方法来增强单细胞聚类,但大多数方法采用完全无监督的方式,忽视了来自先前单细胞实验的丰富注释数据集。由于细胞本质上是高维实体,无监督聚类往往导致缺乏生物学意义的聚类。

- 本文提出了单细胞多源聚类(scMUSCL),这是一种新颖的迁移学习方法,旨在通过利用多个注释参考数据集的知识来识别目标数据集中的细胞聚类。scMUSCL使用深度神经网络提取领域和批次不变的细胞表示,有效解决了来源数据集之间以及源数据集与目标数据集之间的差异。

- 与现有方法不同,scMUSCL不需要对目标数据集中聚类数量的先验知识,并消除了对源数据集和目标数据集之间批量校正的需求。我们对20个实际数据集进行了广泛的实验,结果表明scMUSCL始终优于现有的无监督和基于迁移学习的方法。此外,实验显示scMUSCL能够从多个源数据集中获得学习参考,并准确估计聚类的数量。

解码全癌症治疗结果:利用多模态真实世界数据和可解释人工智能

- 尽管精准肿瘤学有所进展,临床决策仍然依赖有限的变量和专家知识。为了解决这个局限性,我们结合多模态真实世界数据与可解释人工智能(xAI),引入AI衍生(AID)标志物以支持临床决策。

- 我们利用xAI对15,726名患者的38种实体肿瘤进行结果解码,分析了350个标志物,包括临床记录、图像衍生的身体成分和突变肿瘤特征。xAI确定了每个临床标志物在患者层面的预后贡献,并识别出114个关键标志物,这些标志物占据了神经网络决策过程的90%。此外,xAI使我们能够发现1,373个标志物间的预后交互作用。

- 我们的方法在一个独立的3,288名肺癌患者的美国全国电子健康记录数据库中进行了验证。

- 这些结果展示了xAI在转变临床变量评估中的潜力,并促进个性化、数据驱动的癌症护理。

高风险雌激素受体阳性/HER2阴性乳腺癌中的分子异质性动态研究

- 我们评估了在新辅助化疗后,从高风险雌激素受体阳性/HER2阴性乳腺癌患者的纵向样本中诱导的分子异质性,这些患者接受了Penelope-B试验(NCT01864746)的治疗,仍然存在肿瘤残余。

- 在治疗前(Tx)样本中(n = 629),经典的内源性亚型在预后上具有显著意义(p < 0.0001),而在治疗后残余肿瘤(n = 782)中也同样显著(p < 0.0001)。我们发现,在新辅助化疗后,内源性亚型呈现从Tx阶段的Lum B转变为Tx后阶段的Lum A,并在转移中再次向Lum B转变。

- 通过对540对配对的Tx前和Tx后样本的综合分析,我们基于转录组变化识别出五种适应性簇(AC-1-5)。这些亚型超越了经典的内源性分型,在预后判定上表现出显著差异,将患者分为具有良好预后(AC-1和AC-2)、较差预后(AC-3和AC-4)和极差预后(AC-5,富含基底样亚型)的群体。

- 我们的分析为乳腺癌患者的扩展分子分类提供了基础,有助于更好地识别高风险患者群体,从而推动个体化治疗的发展。

个体化患者肿瘤类器官忠实保留人脑肿瘤生态系统并预测患者对治疗的反应

上海理工大学上海高级免疫化学研究所

- 肿瘤类器官是癌症研究的重要工具,但现有模型在预测治疗响应方面存在限制。本研究开发了一种快速、高效且复杂的培养系统(IPTO,个体化患者肿瘤类器官),能够准确再现人脑肿瘤的细胞和分子病理。

- 使用来源于诱导多能干细胞(iPSC)的脑类器官培养获得的患者肿瘤样本,使我们能够在中枢神经系统中培养各种人类肿瘤,包括成人、儿童及转移性脑癌。组织病理学、基因组、表观基因组及单细胞RNA测序(scRNA-seq)分析显示,该IPTO模型再现了原始肿瘤的细胞异质性和分子特征。

- 重要的是,我们展示了IPTO模型能够预测特定患者对药物的反应,包括抵抗机制,且在前瞻性的患者队列中验证了这一点。这一模型具有为个体化癌症治疗提供路径的潜力。

- 综合来看,IPTO模型代表了人类癌症前临床建模的重大突破,为个体化癌症治疗的开发提供了重要依据和方向。

前列腺癌异质性的种系和体细胞起源

The Germline and Somatic Origins of Prostate Cancer Heterogeneity – Cancer Discovery – 2025

- 新诊断的前列腺癌在突变组成和致死性方面存在显著差异。肿瘤组织结构,即肿瘤分级,是最准确的致死性临床预测指标。为探究前列腺癌异质性的进化起源,我们分析了666个前列腺肿瘤的全基因组。

- 我们识别出223个反复突变的驱动区,这些区域主要影响下游的突变过程和基因表达。同时,我们识别并验证了特定的种系变异,这些变异使肿瘤更容易获得具体的体细胞驱动突变,从而解释了疾病表现和谱系差异的异质性。高分级肿瘤通常包含低分级肿瘤中的驱动突变,而其BRCA2和MYC突变的发生频率更高。与肿瘤分级相关的驱动突变在肿瘤进化早期就已产生,并且这些突变的早期出现与癌症复发和转移有强相关性。

- 我们的数据表明,无论是高分级还是低分级前列腺肿瘤,均源于一个共同的前恶性变场,该场受到种系基因组背景和随机突变时机的影响。这一发现为理解前列腺癌发展提供了重要的新视角。

单细胞平行分析DNA损伤和转录组揭示选择性基因组脆弱性

- 保持基因组完整性对多细胞生物的分子程序至关重要。在整个生命周期中,各种内源性和环境因素对基因组构成持续威胁,可能导致DNA损伤。理解DNA损伤的功能后果需要研究其首选的基因组分布及对基因调控程序的影响。然而,由于器官内细胞类型组成复杂以及损伤形成的随机性导致高背景水平,这种分析受到了阻碍。

- 为了解决这些挑战,我们开发了配对损伤测序(Paired-Damage-seq)技术,实现氧化和单链DNA损伤与单细胞基因表达的联合分析。我们将这一方法应用于培养的HeLa细胞和小鼠大脑,以验证其可行性。

- 结果表明,损伤形成与表观遗传变化之间存在关联,氧化DNA损伤热点的分布呈现细胞类型特异性模式。这种选择性的基因组脆弱性可以预测细胞类型及导致疾病风险的失调分子程序。通过这种新技术,可以更有效地揭示DNA损伤对细胞功能的影响,从而为相关疾病的机理研究提供更深入的见解。

(~ ̄▽ ̄)~ 中枢神经系统肿瘤快速分子分析平台的前瞻性多中心验证

已经入库

- 分子数据整合在中枢神经系统(CNS)肿瘤的诊断中起着核心作用,但当前使用的检测方法因技术复杂性、设备及试剂成本高昂以及长时间的周转期而存在局限。我们之前报告了Rapid-CNS2的开发,它是一种基于自适应采样的纳米孔测序工作流程。

- 在本研究中,我们对Rapid-CNS2进行了全面验证和进一步开发,使其适用于手术中的实时应用。该平台现在能够在手术期间提供实时的甲基化分类和DNA拷贝数信息,时间在30分钟内完成,并在24小时内提供全面的分子分析,涵盖与相应肿瘤类型相关的所有诊断和治疗信息。

- 我们在多中心设置下对301个档案和前瞻性样本进行了Rapid-CNS2的验证,包括18个在手术中测序的样本。为了扩大基于甲基化的CNS肿瘤分类的应用,我们开发了MNP-Flex,这是一个不依赖特定平台的甲基化分类器,涵盖184个类别。

- MNP-Flex在全球验证队列中对甲基化家族的准确率达到99.6%,对甲基化类别的准确率达到99.2%,并在超过78,000个冷冻及福尔马林固定石蜡包埋样本中展开测试。整合这些工具有望推进CNS肿瘤的诊断,为个性化治疗策略提供快速且可行的分子洞察。

克隆扩增决定单细胞线粒体谱系追踪的有效性

- 线粒体DNA(mtDNA)变异有可能作为内源条形码来追踪人类细胞谱系,但由于体细胞组织中mtDNA的复杂动力学,作为可靠谱系标记的有效性受到限制。我们利用计算建模和单细胞基因组学对不同生物环境中mtDNA变异的起源和克隆动态进行了深入分析。

- 研究发现,多数特定于细胞亚群的mtDNA变异,称为亚群特异性变异,实际上是第一细胞中的预先存在的异质性变体,而不是分裂过程中的新生体细胞突变。此外,在克隆扩增较弱的情况下,亚群特异性变异在不同真实谱系间的区分能力有限;然而,在严格的克隆扩增情境下,例如在疾病状态中显著扩展的T细胞群体和年龄相关的克隆造血中,某些高频率的亚群特异性变异能够有效标记细胞谱系。

- 基于模拟结果,我们提出了一种谱系信息评分,以促进在不同单细胞基因组数据模式中识别可靠的线粒体谱系追踪标记。

- 结合计算建模与单细胞测序,我们的研究揭示了线粒体谱系追踪的表现高度依赖于克隆扩增的程度,因此在应用线粒体谱系追踪时应考虑这一因素。

scVAEDer:整合深度扩散模型和变分自编码器用于单细胞转录组学分析

- 开发用于单细胞数据分析的降维模型,旨在提升下游分析的效能。理想的嵌入应能同时捕捉高层次特征和低层次的变异。虽然现有的生成模型尝试学习这类低维表征,但它们在某些方面存在局限性。

- 本文介绍了一种可扩展的深度学习模型 scVAEDer,它融合了变分自编码器和深度扩散模型的优势,以学习有意义的表征,该表征能够保留全局结构和局部变异。

- 基于学习到的嵌入,scVAEDer 能够生成新颖的单细胞 RNA 测序 (scRNA-seq) 数据,预测不同细胞类型的扰动反应,识别去分化过程中基因表达的变化,并检测生物过程中的关键调控因子。

- scVAEDer 模型为单细胞转录组学分析提供了一种更强大的工具,能够促进对复杂生物系统的深入理解。

结合空间分析揭示小细胞肺癌的肿瘤异质性与临床结果相关的免疫群落环境

- 尽管小细胞肺癌(SCLC)的分子异质性研究已有不少进展,但肿瘤免疫微环境中的空间组织和细胞相互作用仍需进一步探讨。我们采用共检测索引(CODEX)和多组学分析对165名SCLC患者的空间特征进行了详细描绘,生成了267幅高维图像,涵盖超过930万个细胞。

- 将CODEX数据与基因组数据整合,我们发现了ASCL1+(SCLC-A)亚型中存在的多阳性肿瘤细胞邻域,其特征为高SLFN11表达并与不良预后相关。此外,我们开发了一种细胞群落检测算法(ColonyMap),揭示了一个空间组装的免疫环境,其中包括抗肿瘤巨噬细胞、CD8+ T细胞和自然杀伤T细胞(MT2),与更好的生存率高度相关,并在一个独立队列中预测免疫治疗反应的改善。

- 本研究为小细胞肺癌的空间异质性提供了有价值的资源,并为潜在的患者分层及个性化治疗提供了新见解,强调了理解肿瘤微环境在制定治疗策略中的重要性。

- 这些发现能够促进对小细胞肺癌免疫微环境的进一步研究,有可能改变当前的临床管理与治疗决策,提高患者的生存率和生活质量。

综述类

在生命科学中促进全球图像数据共享

Enabling global image data sharing in the life sciences – Nat Methods – 2025

- 尽管成像在生物和医学研究中至关重要,但许多有价值的图像数据未能得到充分利用。为了确保科学的严谨性及数据的再利用,图像数据需要变得FAIR(可发现、可获取、可互操作和可再利用)。

- 图像数据专家正在全球范围内合作,达成对共同数据格式、元数据、本体及支持工具的共识,旨在实现图像数据的FAIR化。文章呼吁公共资金提供者支持这些努力,以帮助本国科学家。

- 研究人员最迫切需要的是开放可访问的图像数据存储资源,这些资源需由其资助方长期承诺进行运营。虽然澳大利亚、日本和欧洲的现有资源已经在合作以实现全球图像数据共享,但如果更多国家不投资运营和联合其开放数据资源,这些努力将无法取得成效。

- 通过联合全球资源,将能够挖掘现有图像数据的巨大潜力,从而避免因成像获取基础设施的过往投资而导致的未实现价值的重大损失。

导航已建立和新兴的免疫检查点抑制剂疗法生物标志物

已经入库

- 免疫检查点抑制剂(ICIs)显著改善了多种癌症患者的预后,这些抗体靶向的分子如程序性死亡1(PD-1)或细胞毒性T淋巴细胞相关抗原4(CTLA-4)通常旨在限制免疫活性。ICIs治疗可以重激活T细胞,以高度特异性地消灭肿瘤细胞,部分患者因此获得显著缓解和持久的疾病控制。

- 在过去十年中,研究者们致力于表征影响ICI治疗效果和耐药性的因素。美国食品药品监督管理局(FDA)批准的生物标志物已经促进了癌症患者的更为精准的治疗,并对精准肿瘤学领域产生了变革性影响。

- 然而,针对癌症的适应性免疫反应复杂,最新的数据揭示了其他生物标志物的潜在应用价值。这些生物标志物可能在识别受益于ICIs的患者方面发挥更大作用。

- 本文综述了当前已批准的生物标志物的实用性,并强调了新兴生物标志物如何进一步改善受益患者的识别,为未来ICIs疗法的个体化提供了可能的新思路。

多模态生成AI在医学影像解读中的应用前景

Multimodal generative AI for medical image interpretation – Nature – 2025

- 精确解读医学影像并生成有洞察力的叙述报告对患者护理至关重要,但这对临床专家造成了沉重的负担。近年来,人工智能(AI)特别是在我们所称的多模态生成医学影像解读 (GenMI) 领域的进展,为自动化这一复杂过程的部分环节提供了机会。

- 本文综合分析了在医学报告生成领域开发AI系统所取得的进展与挑战。我们特别关注放射学这一具有巨大报告需求和研究努力的领域。除了分析新模型在医学报告生成中的优点和应用外,我们还倡导一种新范式,旨在以一种能够赋能临床医生及其患者的方式部署GenMI。

- 初步研究表明,GenMI有一天可能在跨学科的报告生成中达到人类专家的表现,如放射学、病理学和皮肤病学。然而,验证模型的准确性、确保透明性和引发细微印象等方面仍存在重大障碍。如果谨慎实施,GenMI可能有助于改善护理质量、增强医学教育、减轻工作负担、扩大专业接入和提供实时专业知识。

- 总体而言,我们在发展可以补充人类专家的可靠医学报告撰写的多模态生成AI时,强调了机遇与关键挑战。

B细胞免疫代谢在健康与疾病中的作用

B cell immunometabolism in health and disease – Nat Immunol – 2025

- B细胞在许多病理条件的发起和进展中扮演着至关重要的角色,并且多种治疗策略已针对这些细胞的功能展开。免疫代谢的兴起为免疫细胞的代谢重编程如何显著改变生理病理免疫活性提供了有力证据。深入了解B细胞的代谢特征将有助于开发调节特定细胞通路的疗法。

- 本文综述了免疫代谢通过哪些细胞和分子机制控制B细胞的生理和病理生理,并讨论了实验数据如何将B细胞代谢与健康、自身免疫性疾病和癌症关联起来。研究发现,B细胞中多条代谢途径在健康与疾病中表现出不同的作用甚至是相反的效应。

- 我们探讨了有针对性的调节B细胞免疫代谢如何在机制上被利用,以重新平衡在疾病状态中发生改变的异常B细胞功能。这种调节可能通过影响B细胞的生理功能和病理进程提供新的治疗思路。

- 此外,我们认为这一领域的进一步研究将为B细胞功能的精准调整以及相关疾病的治疗提供新的方向,促进个性化医学的发展。

基于RNA的疗法在肝脏代谢疾病中的应用

RNA-based therapies in liver metabolic diseases – Gut – 2025

- 基于RNA的治疗法在过去十年迅速崛起,成为一种新的药物类别,与传统药物显著不同。这些疗法可以被编程以靶向或恢复缺陷基因,从而实现更个性化的治疗并减轻副作用。特别是在遗传性肝病的治疗中,RNA疗法取得了显著进展,例如小干扰RNA(siRNA)用于治疗家族性转甲状腺素淀粉样变,采用肝脏靶向策略如GalNAc结合以增强疗效和安全性。

- RNA基础的基因编辑技术,例如基础编辑器和prime编辑器、簇间规律性间隔短回文重复(CRISPR)系统,也表现出极大的前景,能有效减少基因组重排和癌症风险。尽管RNA疗法具有高精度,但在优化递送方法和确保长期安全有效性方面仍面临挑战。脂质纳米颗粒-mRNA疗法特别适用于罕见疾病的蛋白替代疗法,且在前期临床试验中获得了支持。

- 与病毒基因疗法相比,mRNA疗法呈现出更安全的特征,具有降低基因组整合和致癌基因激活风险的优势。然而,针对罕见疾病的临床试验面临诸如样本量小和观察期短的局限性。因此,进一步的前期研究,包括在非人灵长类动物上的验证,将对完善试验设计至关重要。

- 尽管RNA疗法具有潜力,但其高昂的成本仍是一个挑战,这需要利用成本效用模型来指导定价和可及性。在本研究中,我们讨论了基于RNA的治疗法的基本方面,并展示了在遗传性肝脏代谢疾病中最相关的前期和临床进展。

外照射放疗在肝细胞癌中的新兴循证角色

- 肝细胞癌(HCC)的主要治愈性疗法包括肝切除和肝移植。对于需要降期治疗或在初诊时不可切除的患者,过去几十年局部治疗选择的格局发生了巨大变化。这一变化部分源于缺乏高水平证据来指导肝脏定向治疗的选择,导致外照射放疗(EBRT)在相对不适合动脉导向疗法或热消融的肝细胞癌治疗中被 relegated 为二线选择。

- 随着技术进步,治疗肝脏恶性肿瘤时高剂量放疗的能力显著提高,并能够尽量减少对非受累肝实质和其他邻近器官的剂量。这些进步使得以较低的毒性风险安全治疗肝细胞癌成为可能。

- 最近的随机试验支持EBRT在不同阶段肝细胞癌治疗中的作用。这些试验表明,使用立体定向体部放疗结合索拉非尼治疗不可切除的肝细胞癌时,整体生存期得到改善;在选择性患者肝细胞癌切除后采用辅助EBRT治疗时,复发无生存期有所延长;此外,对于痛苦的肝细胞癌肿块患者,接受姑息性EBRT后生活质量显著提高。

- 随着高质量证据的不断涌现,肝细胞癌治疗指南应当纳入EBRT在改善肝癌患者生活质量和生存期方面的日益重要的角色。

幽门螺旋杆菌、微生物群与胃癌:微生物驱动癌症发生的原理

- 幽门螺旋杆菌(H. pylori)的致病性和显著的致癌潜力的发现,为胃癌的预防方法开辟了新的途径。尽管数十年的研究揭示了H. pylori与上皮细胞之间复杂的相互作用,但目前的认识已细化了我们对H. pylori相关致癌作用的理解。

- 具体而言,H. pylori对胃腺深处的胃干细胞和祖细胞的特定细胞类型效应,提供了关于细菌能够长期定植、操控宿主反应及促进胃部病理的新视角。此外,新的大规模流行病学数据揭示了为何只有一部分携带者发展为胃癌的决定因素。

- 当前技术进展带来了另一项发现:H. pylori并不是唯一能够定植胃部的微生物。相反,胃部被多样的胃微生物群所定植,并且出现了关于因H. pylori与胃黏膜之间不正常相互作用导致的微生物群失调(dysbiosis)及其病理效应的新证据。

- 随着这些证据的积累,我们考虑H. pylori研究所获得的教训是如何为这一新兴领域提供启示,并与之协同,以更全面地理解微生物在胃癌发生中的作用。

使用小分子工具探测癌症的进展与挑战

Probing cancer with small-molecule tools-Progress and challenges – Cancer Cell – 2025

- 化学探针作为强大的小分子工具,广泛应用于基础和转化癌症研究。它们具有高度的多样性,能够补充遗传技术,助力蛋白质功能的注释,并在靶点验证和药物发现中发挥不可或缺的作用。

- 尽管如此,目前在化学探针的选择和使用最佳实践方面仍需持续改进。我们回顾了过去十年的进展,强调了关键问题,并指出了为每个人类蛋白质生成高质量化学探针的潜在路径。

- 我们的讨论不仅反映了在化学探针开发中的重大成就,还指出了面临的挑战。这些挑战包括探针的选择性、效能以及在生物体内的应用等现状。

- 通过创新和实践中的不断改进,未来有望实现每种人类蛋白质均能对应高质量的化学探针,从而推进癌症研究的进步与药物研发的效率。

人工智能对精准肿瘤学的贡献标志

Hallmarks of artificial intelligence contributions to precision oncology – Nat Cancer – 2025

- 人工智能(AI)在肿瘤学中的整合有望彻底革新癌症护理。本综述讨论了精准肿瘤学中十项AI标志,分为三个主要组别:(1)癌症预防与诊断,包括癌症筛查、检测与谱系分析;(2)优化现有治疗,涵盖患者预后预测、治疗计划与监测、临床试验设计及匹配,以及反应生物标志物的开发;(3)推动新疗法的进展,通过识别治疗组合、发现癌症脆弱点及药物设计。

- 在临床干预试验中的AI应用也受到了关注,同时我们探讨了AI在更广泛临床应用中的关键挑战,包括数据质量和数量、模型准确性、临床相关性和患者获益,并为每项挑战提出了可行的解决方案。

- 本文强调了AI在肿瘤学中的潜力,表明其不仅能够提高现有治疗的效果,还能为癌症管理带来新的机遇和方向,从而实现个性化治疗的愿景。

- 随着技术的不断进步,推进AI在癌症管理中的广泛应用将需要研究者、临床医生及政策制定者之间的紧密合作。

乳酸:免疫反应的关键调节因子

Lactate: A key regulator of the immune response – Immunity – 2025

- 乳酸作为细胞增殖和生长过程中无氧和有氧糖酵解的最终产物,被历史上看作是细胞代谢的废物。然而,过去十年的研究揭示了乳酸在细胞生物学中的多方面功能,表明其在调节免疫反应中扮演着重要角色。

- 乳酸不仅被视为能量来源,还影响基因表达,能够通过组蛋白修饰进行调控。此外,乳酸作为信号分子,对多种细胞活动产生影响,尤其是在适应性和先天性免疫反应的背景下。

- 本文回顾了乳酸在免疫系统调节中的多样作用,探讨其在基态和疾病发生(包括癌症、感染、心血管疾病和自身免疫性疾病)中的角色。

- 我们还描述了近期提出的针对乳酸代谢的治疗干预措施,这些干预措施旨在通过调节乳酸在人体疾病中的作用来开发潜在的治疗策略。

评论类

微生物能够捕捉碳并降解塑料——我们为何不更广泛使用它们?

Microbes can capture carbon and degrade plastic — why aren’t we using them more? – Nature – 2025

- 微生物在地球上存在了近四十亿年,至少有一万亿种微生物维持着生物圈的平衡。它们可以在极端环境中生存,利用多种能源源,从甲烷到金属,能够在常温常压下催化复杂反应。利用这些微生物的能力来显著减少人类活动对地球的影响已被众多人认识到,然而微生物技术在国际气候变化和生物多样性保护计划中依然未被充分重视。

- 通过对现有微生物技术的系统评估,研究者们认为微生物干预在应对气候变化、减缓污染和保护生物多样性方面展现出显著潜力。这些微生物不仅可以用来生产替代材料和清理污染,还能在农业中减少化肥的依赖,从而实现更可持续的发展。

- 需要考虑的关键问题包括经济可行性和生物安全。虽然诸多微生物解决方案在实验室中显示出良好效果,但其在大规模应用时可能会出现未预见的复杂性。因此,开发支持这些技术的政策和进行有效的社区沟通是至关重要的。

- 微生物解决方案可能是在经济上具有吸引力的长期投资,以对抗生态系统退化和生物多样性丧失带来的经济损失。尽管目前微生物技术的开发和生产成本略高于基于化石燃料的技术,但随着公共和私营部门的支持,这些技术的成本有望在未来迅速下降。

人工智能正在改变同行评审——许多科学家感到担忧

AI is transforming peer review — and many scientists are worried – Nature News Feature – 2025

- 最近,生态学家Timothée Poisot在审阅他提交的一篇论文的同行评审时,发现其中一份评审报告似乎是由人工智能(AI)撰写的。这一现象引发了他对自动化同行评审的不安,Poisot认为这种情况破坏了同行评审的社会契约。

- AI系统正迅速介入同行评审的各个环节,有时是出版商的鼓励,有时则违反其规定。出版商和研究者们正在测试AI工具,以帮助标记文本中的错误、指导评审者提供更具建设性的反馈,以及润色论文。

- 尽管当前许多AI产品的角色仍是辅助型,但随着AI技术的发展,可能会对同行评审过程产生主导作用。这引起了研究者和出版商的广泛关注,部分人认为这将是同行评审的灾难。

- 一个最新的研究表明,AI在同行评审中应用的范畴正在扩大,包括提供整个评审、检查字段、评估引用合理性等。然而,研究者们对AI生成的评审质量表示担忧,认为AI目前距离可靠的和深入的同行评审仍有很大差距。

CERN结果提供反物质和物质不对称的新线索

- 物理学家首次观察到来自质子家族的物质粒子在基本行为上与其反物质双胞胎存在显著差异。这一发现符合粒子物理标准模型的预测,可能有助于解释物质为何如此丰富而反物质稀少,这一问题是当前理论无法解答的。

- 这一结果是从欧洲粒子物理实验室CERN的LHCb实验中取得的,并在2025年3月24日于意大利La Thuile的Rencontres de Moriond会议上展示。理解物质与反物质之间的差异对于阐明宇宙的组成至关重要,因为两者在大爆炸中被认为是等量产生的。

- 研究团队分析了从2009年至2018年的数据,观察到一种名为beauty-lambda重子(baryon)的粒子及其反物质版本在衰变率上存在微妙差异。证据显示,物质和反物质之间衰变率的差异非常显著,科学家们估算这种差异偶然出现的概率低于三百万分之一。

- 该发现可能为理解物质与反物质的主导权提供新的视角,虽然标准模型中描述的CP破坏(一种微观现象)本身无法解释宇宙对物质的偏好,但对重子的CP破坏进行深入研究可能为破解这一难题提供新的思路。

重塑对称理论的数学家荣获阿贝尔奖

Mathematician who reshaped theory of symmetry wins Abel Prize – Nature – 2025

- 数学家柏原雅树(Masaki Kashiwara)近日荣获2025年阿贝尔奖,这是挪威科学院公布的消息。柏原被认为在数学的不同分支之间架起了桥梁,尤其在代数工具的发展上表现突出,为解决微分方程等复杂问题提供了新的思路。

- 柏原是第一位获得该奖项的日本数学家,也是第一位非北美、欧洲或以色列本国人士。他在获奖时感到意外,表示当时只被要求参加一次Zoom会议,并不知晓其议题。

- 柏原的许多重要工作集中于表示理论,这是与群体的数学概念相关联的,其中群体是一组对称性,如球体的所有可能旋转。他的“水晶基”概念使得数学家可以将任何表示解读为有限对象集合上的排列,极大地扩展了表示理论的应用范围。

- 此外,柏原还开展了代数分析的研究,以现代代数技术来解释和概括微分方程的结构。他在2010年退休时仍保持活跃的研究节奏,最近的兴趣转向于单oidal类别的研究,这与量子计算理论有密切联系。阿贝尔奖于2002年设立,旨在为数学家提供相当于诺贝尔奖的荣誉,获奖者将获得750万挪威克朗(约71.5万美元)的奖金。

出版商试点支付同行评审者——他们发现了什么?

Publishers trial paying peer reviewers — what did they find? – Nature News – 2025

- 随着科学论文数量的增加,同行评审系统面临压力,科学家的时间也受到更多要求。两本期刊的试验表明,支付约250美元的报酬可以提高评审接受率并加快评审速度,但部分专家警告该做法可能对科学和出版产生意想不到的后果。

- 第一项实验由《危重护理医学》期刊进行,结果显示支付报酬改善了评审接受率和速度,付费评审者的接受率为53%,较未付费的48%有所提升,评审速度平均快了一天。评审质量没有显著差异。

- 另一项在《生物开放》期刊的实验显示,付费评审的提交速度显著提高,平均交付时间为4.6个工作日,而未付费的平均为38天。该期刊计划将成功的付费评审系统扩大到所有学科。

- 然而,长期实施付费政策可能会导致文章处理费的提高,进而增加作者的负担,这一做法可能不被许多机构所接受。同时,付费评审可能会激励研究者最大化完成评审数量,进而可能影响评审质量和他们自己研究时间的投入。

AlphaFold面临数据不足——制药公司正在构建自己的版本

AlphaFold is running out of data — so drug firms are building their own version – Nature – 2025

- AlphaFold,这一革命性的蛋白质结构预测工具,正面临数据不足的问题。尽管其最新版本AlphaFold 3被认为对药物发现有重大意义,但其缺乏足够的蛋白质与药物相互作用的数据,这限制了其应用潜力。

- 一些大型制药公司宣布联合开发基于AlphaFold 3灵感的AI模型,利用公司内部数千个尚未对外开放的蛋白质结构。这种做法旨在填补公开数据库中的数据空白,以促进药物研发。

- 该模型将基于OpenFold 3,这是由学术研究人员开发的、完全开源的AlphaFold 3的复现版,预计将于四月发布。然而,制药公司不打算将其模型共享给学术界,成员公司包括AbbVie、Johnson & Johnson等。

- 制药公司拥有的独特结构数据在推动AlphaFold理解蛋白质与药物相互作用方面可能会产生重要影响,但这些数据的具体数量尚不清楚。此外,科学家们对这些新的数据如何改善预测能力表示关注。尽管现有的药物结构数据可能不会极大提升AlphaFold的准确度,但其化学多样性可能会显著改善药物相互作用的预测。

75%的美国科学家考虑离开美国

75% of US scientists who answered Nature poll consider leaving – Nature – 2025

- 随着特朗普政府的政策变化,美国科研环境经历了剧烈的动荡,导致许多科学家重新评估他们的职业生涯。根据Nature的一项调查,超过75%的受访者表示考虑离开美国,许多人将欧洲和加拿大作为潜在的迁移地。

- 尤其是早期职业阶段的研究人员受到的影响更为显著。在690名回应的研究生中,有超过78%的人在考虑迁移。在科研经费大幅削减和人员裁减的背景下,许多人感到不安,研究生的职业规划被打乱,许多受访者正在寻找新机会。

- 调查显示,许多受访者希望迁移的国家与他们已有的合作关系、朋友或家庭连接,甚至是语言的熟悉度有关。部分科学家曾为在美国的研究工作而迁移,现在则开始考虑返回故乡。

- 尽管一些受访者表示愿意留在美国以支持他们的实验室和学生,但大多数人面临的挑战使得他们不得不考虑离开这一选择,尤其是考虑到科研资助的减少和对学术自由的打压,这种不确定性贯穿于美国科学研究的各个方面。

“开源”AI并非真正开源——研究人员如何重新定义这一概念

-

当前AI领域存在”开源”标签的滥用现象,许多公司虽然公开了神经网络架构等基础设计,却未披露关键训练数据和方法。这种选择性开放严重违背了传统开源软件强调的透明度与可复现性原则,对依赖AI进行研究的科学界构成潜在威胁。以Meta的Llama系列、微软的Phi-2等模型为例,其开放程度与开源精神存在本质冲突。

-

开源倡议组织(OSI)通过全球调研制定了首个开源AI标准(OSAID 1.0),提出”数据信息”这一创新概念:当完整数据因法律或技术限制无法公开时,必须披露数据来源、特征及处理方法等元信息。这一标准既保护隐私等法律权益,又通过充分透明确保研究可验证性,为平衡开放需求与现实约束提供了可行框架。

-

针对企业为规避欧盟《AI法案》监管而进行”开源洗白”(openwashing)的行为,科研人员应主动评估AI模型的真实开放程度,重点核查是否包含重建同类系统所需的全部要素。公共资金资助机构可借鉴美国NIH的开放许可要求,推动学术界采用真正符合开源原则的AI工具。

-

从长远看,需要从”开放数据”范式转向更包容的”数据公地”模式,建立多方参与的数据治理体系。这种转变不仅能维护科研诚信,还将促进全球协作创新,避免科学探索被封闭的商业系统所限制。

中国科学发展的导向:国家优先与好奇心驱动研究的平衡

-

中国已成为全球科学论文发表数量最多的国家,其科研影响力显著提升。然而,政策制定者面临一个普遍性问题:如何在服务国家优先事项(如经济、环境和国家安全)的研究与好奇心驱动的学术探索之间取得平衡。近年来,中国加强了科研导向,使其更符合国家战略需求,这一趋势反映了全球范围内科学为国家目标服务的普遍转向。

-

尽管国家优先导向的研究占据主导地位,但中国科学界对”原始创新”的兴趣日益增长,认识到好奇心驱动的基础研究在推动突破性发现中的关键作用。这种认识形成了一股重要的反向潮流,表明纯粹的学术探索与实用目标之间存在复杂的互动关系。

-

该趋势带来的风险包括可能削弱长期科学突破所需的自由探索空间,以及过度强调短期应用可能限制某些基础领域的进展。中国在这一全球性转变中的经验具有代表性,反映了各国在科学政策制定中面临的共同挑战。

-

文章最后指出,如何在国家战略需求与学术自主性之间保持适当平衡,将是决定中国能否持续提升其科学创新能力的关键因素。这一讨论对于理解全球科研生态系统的演变具有重要意义。

基础癌症生物学向临床治疗转化的全球协作策略

Global alliances in translational cancer research – Cancer Cell – 2025

中肿徐瑞华

-

当前癌症研究面临的核心矛盾在于:基础研究成果向临床转化的效率受限于模型差异性、学科间沟通壁垒及资金分配不均。本文提出国际协作网络可通过整合多中心生物样本库、计算生物学平台与患者来源异种移植(PDX)模型等资源,建立从分子机制到治疗靶点的标准化验证流程。

-

跨国联盟通过创新试验设计突破传统研究范式,例如采用”篮式-伞式”复合试验框架,将同一靶点药物匹配不同癌种(篮式)或同一癌种匹配多靶点组合(伞式)。这种设计显著提高了药物开发效率,典型案例包括针对PI3K-AKT-mTOR通路变异的跨癌种抑制剂试验。

-

知识共享机制的建立是协作成功的关键:通过云平台实现实时临床数据交换,利用人工智能分析不同人种/地域患者的治疗响应差异。同时,统一伦理审查与监管标准(如FDA-EMA联合审批通道)可缩短转化周期约40%。

-

作者呼吁建立全球癌症转化研究基金,通过公私合作(PPP)模式吸引制药企业投资,重点支持高风险高回报项目。这种协同框架已初步证明价值——在2021-2024年间促使12种创新疗法(包括双特异性抗体和表观遗传调节剂)加速进入III期临床试验。

共享第一作者身份是否会产生负面影响?

- 新研究表明,论文中的共同第一作者并不在声誉上受到惩罚,研究者通过对实验条件下的案例进行分析,发现即使排名第二的共同第一作者也没有感知上的劣势,打破了关于作者顺序影响学术成就的神话。

- 在作者的实验中,他们创建了虚构的实验物理学家的简历,并让一组评审来评估其学术能力。结果显示,无论是单独第一作者还是共享第一作者,评审们对其学术成功的评分没有显著差异,但单独第一作者的评价普遍较高。

- 尽管实验结果具有一定的人工性,且作者顺序在不同学科的影响可能存在差异,但结论表明共享第一作者身份或许不如传统观点认为的那样会削弱学术声誉。

- 此外,关于共享第一作者的命名规则缺乏明确的一致性,在不同文化背景下的名字选择也可能影响评审结果,说明在学术领域应重新审视作者身份的归属与评价标准。

RNA功能遵循形式——为什么预测如此困难?

RNA function follows form – why is it so hard to predict? – Nature – 2025

- 尽管AlphaFold等人工智能工具在蛋白质结构预测领域取得了革命性进展,但在RNA结构预测方面仍然面临巨大挑战。RNA的功能与其三维结构密切相关,理解RNA结构对于阐明其生物学功能至关重要。然而,与蛋白质相比,RNA结构预测在计算生物学领域仍然是一个难题。

- RNA分子具有独特的结构特性,例如骨架更加灵活,结构动态性更强,且缺乏蛋白质中酸性和碱性残基所形成的多样化化学相互作用。RNA碱基的化学多样性也低于蛋白质氨基酸,导致可用于训练AI模型的有效数据相对稀缺。尽管如此,研究人员正在开发各种AI驱动的工具来应对这些挑战,包括trRosettaRNA、RhoFold、RfamGen和Atomic AI的ATOM-1等,这些工具结合了深度学习、物理模型和实验数据,以提高RNA结构预测的准确性。

- 这些新型AI工具在RNA结构预测方面显示出令人鼓舞的进展。例如,RhoFold利用大型语言模型直接从RNA序列中推断结构信息,而RfamGen则能够生成具有特定功能的人工ribozymes。Eterna和RibonanzaNet等项目通过众包和机器学习相结合的方式,积累了大量的RNA结构数据,并开发了RibonanzaNet等预测模型。

- 尽管这些工具取得了显著进展,但RNA结构预测仍远未达到蛋白质结构预测的成熟度。未来,该领域需要更多实验结构数据的积累,以及计算方法的不断创新,才能真正实现对RNA结构和功能的精确预测与设计,从而加速RNA生物学和RNA药物的研发进程。

科普类

高危人群低剂量CT肺癌筛查(SUMMIT研究):一项前瞻性纵向队列研究

伦敦大学学院呼吸研究所;GRAIL公司赞助的研究

-

低剂量CT筛查已被证实可降低肺癌死亡率,但在国家筛查计划实施前需进一步研究优化策略。本研究针对英国伦敦329家初级医疗机构中55-77岁、过去20年内有吸烟史的高危人群,通过邮寄邀请函开展基于2013年美国预防服务工作组标准(15年内吸烟史且≥30包年)或PLCO2012模型6年风险≥1.3%的筛选,最终纳入12,773名参与者进行基线低剂量CT筛查,同时验证多癌种早期检测血液试验的可行性。

-

研究采用非对比薄层低剂量CT方案,结果显示2.0%(261/12,773)参与者确诊肺癌(其中1.3%为筛查直接检出,0.8%通过3-6个月结节随访检出)。基线筛查还发现2.2%参与者存在胸腔内恶性肿瘤。值得注意的是,79.3%的筛查检出肺癌处于I-II期,77.0%接受手术切除治疗,手术相关90天死亡率仅0.4%,但11.6%的手术切除标本为良性。

-

该筛查方案表现出优异的性能特征:12个月时肺癌检出敏感度达97.0%(95%CI 95.0-99.1),特异度为95.2%(94.8-95.6),假阳性率4.8%(4.4-5.2)。这些数据表明,在包含42.4%女性和16.5%非白人种族的多样化人群中,大规模筛查仍能保持高效性。

-

作为目前最大规模的真实世界研究之一,SUMMIT证实低剂量CT筛查可系统化实施于不同种族和社会经济背景的高危人群,且通过结构化流程能实现早期诊断(I-II期占比近80%)和以手术为主的治愈性干预。这为国家肺癌筛查计划的推广提供了重要循证依据。

根除幽门螺杆菌后胃腺癌的风险

Risk of Gastric Adenocarcinoma After Eradication of Helicobacter pylori – Gastroenterology – 2025

- 幽门螺杆菌(H. pylori)感染是胃非心脏腺癌的主要风险因素,但关于H. pylori根绝后怎样影响这种肿瘤随时间发展的风险,尤其是在西方人群中尚不明确。本研究的目的是阐明在西方人群中,H. pylori根除治疗后胃非心脏腺癌的风险随时间的发展情况。

- 本研究为一项基于人群的队列研究,涉及1995年至2019年间在包括丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典在内的北欧国家接受H. pylori根除治疗的所有成年人。通过与相同年龄、性别、日历时期和国家的背景人群对比计算标准化发病率比(SIRs)及其95%置信区间(CIs),并利用泊松回归评估SIR的时间趋势。

- 共659,592名参与者接受了H. pylori根除治疗,贡献了5,480,873个风险人-years,期间1311例发展为胃非心脏腺癌。在最长达24年的随访中,SIR在治疗后1-5年内初始高于背景人群(SIR为2.27;95% CI 2.10-2.44),并随后逐渐减少,11年后趋近于背景人群的水平(SIR为1.11;95% CI 0.98-1.27)。

- 该研究揭示了在5个西方人群中,H. pylori根除治疗后胃非心脏腺癌的发生率逐渐下降,并于治疗后11年后风险几乎与背景人群相似。

最佳饮食模式促进健康老龄化

- 随着全球人口的老龄化,识别能够促进健康老龄化的饮食至关重要,不仅能预防非传染性疾病,还能优化健康状态。本研究使用了来自护士健康研究和健康专业人员随访研究的长期问卷数据,探讨了长期遵循八种饮食模式及超加工食品消费与健康老龄化之间的关联。

- 通过长达30年的随访研究,发现在105,015名参与者中,有9,771人(9.3%)在70岁时实现了健康老龄化。结果显示,越是遵循特定饮食模式,健康老龄化的几率越高,其中最高和最低五分位的几率比范围从1.45(95%可信区间(CI) = 1.35-1.57;健康植物性饮食)到1.86(95% CI = 1.71-2.01;替代健康饮食指数)。

- 当将健康老龄化的年龄阈值调整至75岁时,替代健康饮食指数的饮食模式与健康老龄化的关联最为显著,其几率比为2.24(95% CI = 2.01-2.50)。研究发现,更多摄入水果、蔬菜、全谷物、单不饱和脂肪、坚果、豆类和低脂乳制品与更高的健康老龄化几率相关,而反之,反式脂肪、钠、含糖饮料以及红肉或加工肉类的高摄入则与健康老龄化呈负相关。

- 研究结果表明,以植物性食品为主、适度包含健康动物性食品的饮食模式可能有助于促进整体健康老龄化,为未来的饮食指南提供了重要的参考依据。

---------------

完结,撒花!如果您点一下广告,可以养活苯苯😍😍😍