概览

- 子宫颈阴道微生物组对沙眼衣原体感染自然史的影响

- 通过图案化微刺激人类体感皮层来感知触觉边缘和运动

- 骨骼肌衍生的肌肉生长抑制素是促卵泡激素合成的重要内…

- 哺乳动物衰老细胞群动态的全景视图

- 神经元-ILC2相互作用调节胰腺胰高血糖素和葡萄糖…

前言

本文是前沿快讯的第67期。前沿快讯栏目主要收集一些个人感兴趣的近期发表的研究,关注领域包括肿瘤的分子生物学、临床研究、流行病学等,文献类型主要是期刊论文和综述。研究介绍在Google机翻摘要的基础上进行微调,可能不一定特别准确、专业,主要目的是方便自己和大家快速了解和回顾相关领域研究进展。如果你对某个研究的细节感兴趣,请自行寻找全文进一步了解。此外,研究根据子领域会进一步细分,不过交叉领域的研究不好分为某一类,所以这个分类主要用于初级索引,并不十分准确,不喜勿喷。最后,大家看到什么特别的研究,也可以在评论区向我推荐,我会酌情收录在后面的期刊中。如无意外,前沿快讯栏目会长期更新,周期为2周-1月不等。从第5期开始,前沿快讯会新增一个CNS类,用来记录一些发表在Nature, Science或Cell杂志上的研究。从第18期开始,“肿瘤转移类”、“肿瘤代谢类”等将不再更新,而是合并至其它分类。原有的流行病学类也改为科普类。

本期有以下知识点值得关注:

CNS类

子宫颈阴道微生物组对沙眼衣原体感染自然史的影响

- 本研究探讨了子宫颈阴道微生物组(CVM)对沙眼衣原体(CT)感染在黑人和西班牙裔青少年及年轻女性中的影响。研究中共有187名新发CT感染者与373名对照组匹配,并对感染前、期间及后的CVM进行特征分析。

- 结果表明,特定亚型的细菌性阴道病(BV),通过16S rRNA基因测序使用molBV算法及群落状态类型(CST)聚类分析得到,是CT感染的重要风险因素。微生物风险评分(MRS)进一步识别出与CT风险增加相关的细菌属网络。

- 治疗后与CT感染相关的CVM在不同个案中重新出现,导致再感染。此外,分析显示治疗后CVM与盆腔炎(PID)和流产的发生存在关联,这进一步强调了CVM在CT自然历史中所扮演的角色,并突显其作为治疗靶点的潜在价值。

通过图案化微刺激人类体感皮层来感知触觉边缘和运动

- 皮层内微刺激(ICMS)技术可以诱发触觉感知,然而其对触觉的重现仍不全面,限制了手动灵巧性和触觉体验。研究旨在利用对初级体感皮层(S1)触觉特征编码机制的理解,帮助麻痹患者感知物体在皮肤上的局部几何形状及其运动感。

- 我们通过具有空间模式的电极同时进行ICMS刺激成功引发了边缘感知,随后构建了编码任意触觉形状和皮肤凹陷模式的复杂刺激模式(PFs)。这一过程确保了刺激能够适应不同的触觉需求。通过时间和空间上具有特定模式的ICMS刺激,我们诱发了皮肤上的运动感。这种运动感的速度和方向均可被精确控制,从而丰富了参与者的触觉体验。

- 本研究表明,通过改进微刺激技术能够显著提升脑控仿生手的使用效果和使用者的触觉体验,推动了残疾人辅助技术的发展。

骨骼肌衍生的肌肉生长抑制素是促卵泡激素合成的重要内分泌驱动因子

加拿大魁北克省蒙特利尔麦吉尔大学药理学和治疗学系

- 肌肉生长抑制素(myostatin)是一种旁分泌的肌肉因子,调控包括人类在内的多种物种的肌肉质量。本研究首次揭示了肌肉生长抑制素作为一种内分泌激素的功能角色,它直接促进小鼠垂体促卵泡激素(FSH)的合成,对卵巢功能起到调节作用。

- 以往研究中,促卵泡激素的刺激作用被归因于转化生长因子-β(TGF-β)家族中的其他成员——活化素(activins)。而我们的结果挑战了活化素在FSH合成中的传统角色,并建立了一条骨骼肌与垂体之间的意外内分泌轴。

- 这些发现提示,在试图拮抗肌肉生长抑制素以增加肌肉质量的过程中,可能会对生育造成意想不到的后果。我们的研究为理解内分泌调控机制提供了新的视角,并指出了调节机体肌肉质量同时考虑生育健康的重要性。

哺乳动物衰老细胞群动态的全景视图

A panoramic view of cell population dynamics in mammalian aging – Science – 2024

- 随着年龄的增长,各种器官内特定细胞类型经历显著变化,这些变化不仅影响整个有机体的功能,还在衰老相关疾病的发展中发挥关键作用。识别这些脆弱的细胞类型对于理解与衰老相关的病理学及辨别潜在干预措施至关重要。尽管单细胞基因组学研究已探讨了衰老对不同器官的影响,但现有研究在性别分布不均、年龄采样偏倚及细胞覆盖面有限等方面存在挑战。

- 为了建立一个关于哺乳动物衰老细胞特征的全景图谱并识别与衰老过程相关的细胞类型,我们优化了低成本、高通量的EasySci方法,建立了一个统一的单核素组学平台,涵盖所有主要哺乳动物器官。研究中收集并分析了小鼠在生命周期各阶段的组织和器官样本,使用性别平衡的队列进行多次重复实验,由单一操作者处理,以最小化批次效应。

- 我们生成了PanSci,一个包含21,786,931个细胞的单核转录组图谱,涵盖14种不同的组织或器官,覆盖两种性别小鼠的五个生命周期阶段。这一广泛数据集使我们能够构建一幅统一的有机体衰老细胞地图,识别出超过300种不同的细胞类型和超过3000种细胞状态。我们利用此数据集表征了跨器官和细胞类型共享的性别差异基因表达模式以及具有性别特异性分子程序的细胞类型。此外,通过对超过200个细胞亚型进行聚类分析,揭示了细胞水平上衰老的非线性时间动态。

- PanSci提供了一个全面的衰老相关细胞群变化目录,在性别间的重复实验中保持平衡表示,涵盖更广的年龄范围及更大的细胞数量。我们的数据表明,细胞层面的衰老是通过动态变化而非简单的线性轨迹进展的。通过标识出超过200种特定的细胞状态和显著的衰老变化,我们展示了可扩展的单细胞基因组技术在发现关键细胞靶标方面的潜力,旨在恢复细胞功能并在衰老及相关疾病中再生系统生物过程。我们展望未来的研究能获得更高的时间分辨率,从而更准确地追踪衰老过程中的细胞群动态,可能揭示出其他细胞转变模式,以更全面理解衰老机制。我们在UCSC Cell Browser和Azimuth应用中创建了互动页面,方便用户按组织、细胞类型或基因探索我们的数据。

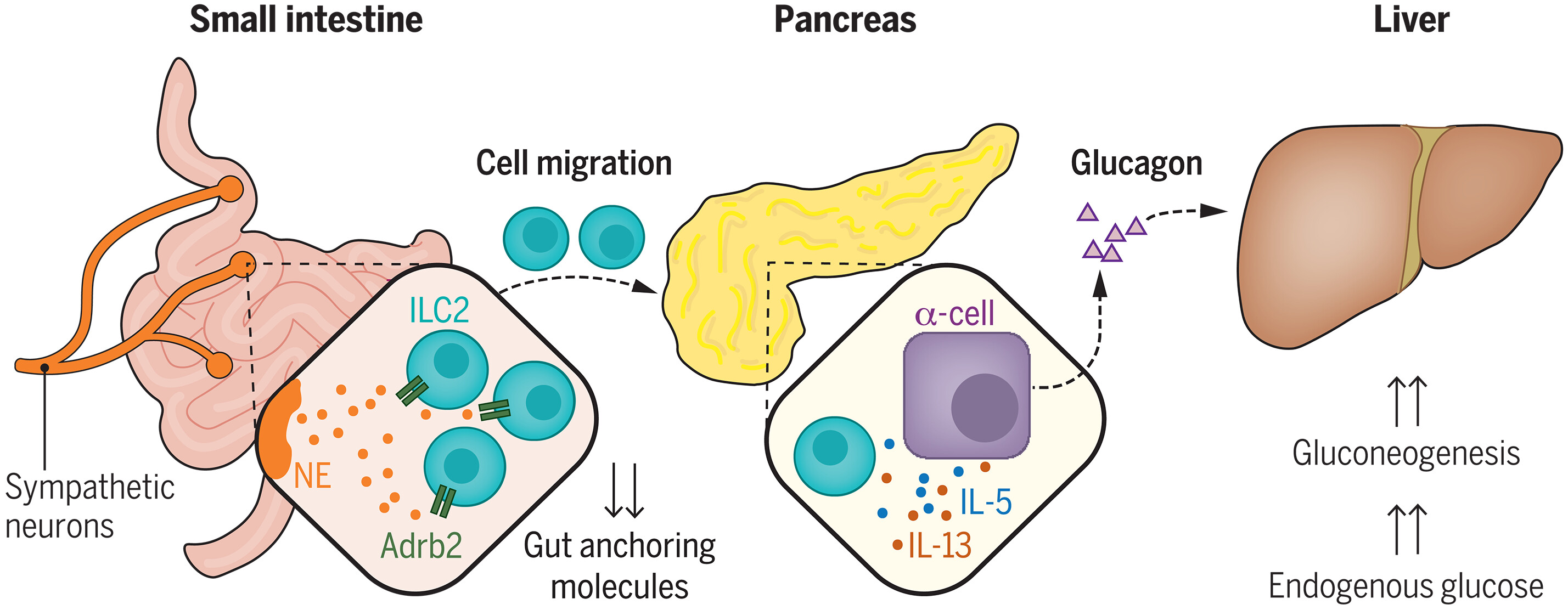

神经元-ILC2相互作用调节胰腺胰高血糖素和葡萄糖稳态

Neuronal-ILC2 interactions regulate pancreatic glucagon and glucose homeostasis – Science – 2025

- 胰腺内分泌功能通过分泌胰岛素和胰高血糖素来维持葡萄糖代谢稳态。胰高血糖素由位于胰腺朗格汉斯岛的α细胞分泌,在禁食或高能量消耗运动导致低血糖时,促进肝脏内源性葡萄糖的产生。与此同时,中枢神经系统在根据全身葡萄糖代谢需求调节胰腺激素分泌中发挥重要作用。尽管已越来越多地认识到多样的调节机制影响葡萄糖稳态,但神经、免疫和内分泌系统间的相互作用如何在葡萄糖水平的调节中发挥作用仍不清楚。本研究假设神经系统和免疫系统可能共同作用于体内能量水平的整合,从而调节内分泌功能并建立控制葡萄糖稳态的交叉器官通信渠道。

- 通过不同淋巴细胞缺乏的小鼠模型,我们发现先天性淋巴细胞(ILCs)在维持生理性禁食血糖和胰高血糖素水平中发挥了重要作用。缺失适应性和先天性淋巴细胞的小鼠显示血胰高血糖素水平降低、从丙酮酸的糖异生受损及禁食血糖水平下降。

- 进一步实验表明,ILC2不仅在胰岛内被发现,而且还能触发胰腺α细胞在体外分泌胰高血糖素。基因光转换实验表明,禁食会诱导肠道ILC2向胰腺迁移,而这种迁移与ILC2中肠道组织驻留相关基因表达的降低相关。研究发现,连接到大脑的肠道神经元对于驱动ILC2在禁食16小时内向胰腺迁移是必要和充分的,并且ILC2的自体腺苷β受体信号对于这一过程至关重要。

- 本研究探讨了神经、免疫和内分泌系统间的重要交互作用,发现了在禁食状态下,神经元的腺苷能信号促使ILC2从肠道迁移至胰腺,并刺激胰高血糖素的分泌,我们的研究结果支持了ILC2在内源性葡萄糖生产中的关键作用。适应性T细胞和ILC2通过各自的功能在调节葡萄糖水平方面发挥分工作用。研究表明,交直流腺苷信号可能确保在低血糖状态下胰高血糖素释放的适当性,从而维持葡萄糖代谢的平衡,这也为理解神经和免疫功能在内分泌及代谢疾病中的应用提供了新思路。

人类胶质母细胞瘤的全脑神经元电路连接组

Brain-wide neuronal circuit connectome of human glioblastoma – Nature – 2025

美国宾夕法尼亚州费城宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院神经科学系和马霍尼神经科学研究所

- 胶质母细胞瘤(GBM)能够侵袭脑组织,并可能被神经元进行突触插入,驱动肿瘤的进展。已知的GBM细胞的突触输入主要是短程的谷氨酸能的,但GBM在整个大脑神经电路中的整合程度尚不清楚。

- 本研究采用狂犬病毒和单纯疱疹病毒介导的跨突触追踪技术,系统地调查了移植入成年小鼠中的人类GBM类器官的电路整合。

- 研究发现,来自多个患者的GBM细胞能够迅速整合进多样的本地与长程神经电路。除了谷氨酸能输入,研究还发现多种神经调节输入,包括基底前脑胆碱能神经元与GBM细胞之间的突触。急性乙酰胆碱刺激可通过代谢型CHRM3受体诱导GBM细胞钙波动的长期升高及转录重编程,使其变为更具运动性的状态。CHRM3的激活促进GBM细胞的运动性,而下调则抑制其运动性并延长小鼠的生存期。

- 这些结果揭示了人类GBM细胞快速而有力地整合进不同神经递质系统的解剖多样性神经网络的显著能力,进一步支持这样的模型:快速的连通性和上游神经元的瞬态激活可能导致肿瘤适应性长期增加。

人类胶质母细胞瘤中不同的髓源抑制细胞群体

Distinct myeloid-derived suppressor cell populations in human glioblastoma – Science – 2025

- 胶质母细胞瘤,尤其是异柠檬酸脱氢酶野生型(IDH-WT)型,是最具攻击性的原发性脑癌。尽管通过手术、放疗和化疗进行治疗,该疾病依然是不可治愈的,且在肿瘤微环境中存在大量髓源细胞,而浸润性T细胞相对稀少,并对免疫检查点抑制治疗不敏感。

- 本研究通过单细胞转录组学、空间转录组学以及代谢酶流式细胞蛋白分析,对不同成人扩散性胶质瘤亚型中的肿瘤相关髓源细胞进行了深入研究。

- 结果表明,共识别出14个转录上独特的髓源细胞亚群,其中早期髓源抑制细胞(E-MDSCs)和单核髓源抑制细胞(M-MDSCs)仅在IDH-WT IV级胶质母细胞瘤中发现。

- E-MDSCs与一群展现干细胞相关程序的胶质母细胞显著共定位于胶质母细胞瘤的伪边缘区域,这些区域是胶质母细胞瘤侵袭性与攻击性的病理特征。E-MDSCs与干细胞样胶质母细胞的特征与不良预后相关,空间分析表明,干细胞样胶质母细胞通过特定的趋化因子吸引E-MDSCs进入肿瘤微环境,而E-MDSCs则产生可能促进肿瘤生长的生长因子。

-

研究意外发现,IDH突变的IV级星形胶质瘤中E-MDSCs数量稀少,这是由于编码E-MDSC吸引趋化因子的基因启动子的高度甲基化以及因IDH突变导致的胞内代谢物2-羟基戊二酸(2-HG)抑制了TET2依赖的DNA去甲基化活性。

-

本研究揭示人类IDH-WT胶质母细胞瘤中E-MDSCs与干细胞样肿瘤细胞之间的交互作用,提示该机制可能驱动肿瘤生长并且为未来探讨针对这一轴线的治疗策略提供了新的方向。

探索癌症的物理标志

Probing the physical hallmarks of cancer – Nat Methods – 2025

- 物理微环境在肿瘤的发展、进展、转移和治疗中发挥着关键作用。我们最近提出了四个癌症的物理标志,以区别来源和后果,描述肿瘤微环境中的异常情况,包括:(1)增高的压缩-拉伸固态应力;(2)增高的间质液体压力及其导致的间质液体流动;(3)改变的物质特性(如组织刚度增加);(4)改变的物理微结构。

- 伴随着这一新兴的物理肿瘤学领域的发展,肿瘤生物学家、细胞和发育生物学家、工程师、物理学家及肿瘤医生对这些物理标志的机制探讨提出了更高需求。因此,亟需开发能够机械探索这些物理标志的模型系统和测量工具。

- 本文在简要定义这些物理标志后,讨论了分别在体外、体外、体内和临床场景中探测每个标志的工具和模型系统。通过对现有研究工具的回顾,我们强调了这些标志的机制探讨中未满足的需求。

- 我们还讨论了与每个物理标志相关的挑战和未解问题,以推动癌症物理微环境研究的进一步发展,以促进更精准的肿瘤治疗和管理策略。

claustro-amygdalar和古皮层神经元与电路的特征

Specification of claustro-amygdalar and palaeocortical neurons and circuits – Nature – 2025

- 在claustro-amygdalar复合体和嗅皮层(PIR)中,背外侧叶(VLp)兴奋性神经元与前额叶皮层(PFC)形成互惠连接,整合认知和感觉信息,以实现适应性行为。早期生活中这些电路的干扰与神经精神疾病密切相关,因此理解它们的发展至关重要。

- 本研究揭示了转录因子SOX4、SOX11和TFAP2D在这些兴奋性神经元的发展、身份及其与PFC连接中的关键作用。在后有丝分裂兴奋性神经元中缺失SOX4和SOX11会显著减少基底外侧杏仁体(BLC)、claustrum(CLA)和PIR的体积。这些转录因子通过直接调控Tfap2d的表达来控制BLC的形成。

- 跨物种分析,包括人类,发现Tfap2d在BLC、CLA、PIR及相关的额叶、岛叶和颞叶皮层发育兴奋性神经元中显著保守。尽管Tfap2d的缺失和半量不足会导致相似的学习威胁反应行为的改变,但在不同的Tfap2d剂量下,BLC的大小和BLC–PFC连接的变化上表现出差异。

- 这些发现突显了Tfap2d剂量在协调BLC–PFC连接的发展变化和与神经精神疾病症状相似的行为修饰中的重要性。综合来看,这些结果揭示了一个保守基因调控网络的关键要素,该网络塑造了关键VLp兴奋性神经元的发展和功能及其与PFC的连接,并对其进化和在神经精神疾病中的变化提供了见解。

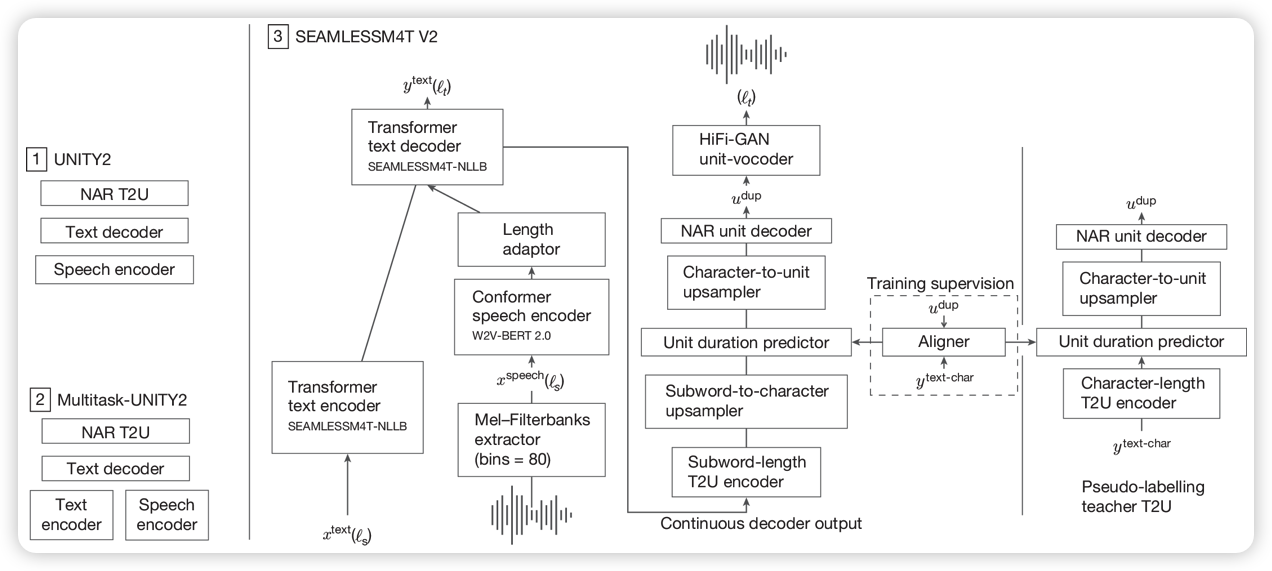

(~ ̄▽ ̄)~ 语音与文本联合机器翻译支持多达100种语言

Joint speech and text machine translation for up to 100 languages – Nature – 2025

Meta AI

- 创建“巴别鱼”工具,能够帮助个体在任意两种语言之间进行语音翻译,需要先进的技术创新和语言专业知识。尽管已有的传统语音到语音翻译系统由多个子系统串联工作,但可扩展且高性能的统一系统仍未得到充分探索。

- 为了解决这一问题,我们引入了SEAMLESSM4T——即大规模多语言和多模态机器翻译系统,这一单一模型支持多种翻译方式。SEAMLESSM4T 可以实现语音到语音翻译(101种语言到36种语言)、语音到文本翻译(101种语言到96种语言)、文本到语音翻译(96种语言到36种语言)、文本到文本翻译(96种语言)以及自动语音识别(96种语言)。该系统的构建依赖于一个新的多模态语料库以及其他公开数据资源,是首批能够支持英语及其他多种语言语音和文本互译的多语种系统之一。

- 在性能方面,SEAMLESSM4T 超越了现有的顶尖级联系统,在语音到文本和语音到语音任务中,BLEU(双语评估指标)得分分别提高了多达8%和23%。此外,在鲁棒性测试中,该系统在语音到文本任务中对背景噪声和说话者变化的平均抗扰性比现有最先进系统提高了约50%。

- 我们在评估SEAMLESSM4T时还针对翻译安全性进行了毒性和性别偏见的添加性评估。为降低毒性,我们在训练或推理阶段采用了两种减轻策略。最后,本工作中的所有贡献都可供非商业使用,以推动包容性语音翻译技术的进一步研究。

通过人造分子马达催化转导化学能

Transducing chemical energy through catalysis by an artificial molecular motor – Nature – 2025

- 细胞通过马达蛋白展示了一系列机械活动,这些活动通过催化反应供能。这引发了一个基本问题:化学反应的加速如何使反应释放的能量能够由分子催化剂进行转导并完成工作。本文展示了通过人工催化驱动的分子马达在分子层面将化学能转导为机械力。

- 研究中,交联聚合物凝胶通过人造催化马达的方向性旋转实现了功驱动的收缩与再扩展。催化马达在聚合物框架中的持续360°旋转使得交联网络的聚合物链相互扭曲,进而导致凝胶的宏观收缩,体积减少至原始体积的约70%。随后,添加相对的外消旋衍生物燃料系统能驱动马达分子反向旋转,解开缠结,导致凝胶的再扩展。

- 持续的方向性扭转使得凝胶再度收缩。此外,马达分子在凝胶中的旋转还导致其他化学和物理效应的产生,包括杨氏模量和储存模量的变化,后者与马达旋转导致的链交叉增加成正比。这一实验展示了合成有机催化剂在负载下进行功输出的能力,以及其能量转导机制,为生物马达产生力的机制和人工分子纳米技术设计原则的讨论提供了重要信息。

- 本研究不仅强调了化学能和机械能之间的有效转换,还为未来的分子机器和智能材料的设计提供了新的视角,可能在生物驱动的技术和人造材料领域打开新的应用前景。

通过从头设计的蛋白质中和致命蛇毒毒素

De novo designed proteins neutralize lethal snake venom toxins – Nature – 2025

David Baker团队

- 蛇咬中毒是一种严重且被忽视的热带疾病,每年造成超过10万人的生命损失,并给很多患者带来严重的后遗症。三指毒素(3FTx)是眼镜蛇毒液中高度毒性的成分,可导致多种病理,例如严重的组织损伤和拮抗尼古丁型乙酰胆碱受体,进而导致危及生命的神经毒性。目前,唯一可用的蛇咬治疗方法为来自免疫动物血浆的多克隆抗体,但这些抗体成本高、对3FTx的疗效有限。

- 本研究利用深度学习方法从头设计蛋白质,以结合3FTx家族中的短链和长链α-神经毒素以及细胞毒素。经过有限的实验筛选,获得了具有显著热稳定性和高结合亲和力的蛋白质设计,它们与计算模型近乎原子级一致。这些设计的蛋白质在体外有效中和了所有三种3FTx亚家族,并在小鼠中抵御了致命神经毒素的挑战。

- 这些强效、稳定且易于制造的中和毒素蛋白质可能为更安全、成本效益更高且广泛可及的下一代抗蛇毒药物提供基础。研究成果不仅限于蛇咬,还突显了计算设计如何在资源有限的环境中帮助普及治疗发现,显著降低开发被忽视热带疾病疗法的成本和资源要求。借助这些新型蛋白质的开发,未来的抗蛇毒药物可以更加高效、经济,这将极大改善相关地区患者的治疗效果,并可能引领其他被忽视的疾病治疗策略的创新。

IL-33激活的ILC2诱导胰腺癌中的三级淋巴结构

IL-33-activated ILC2s induce tertiary lymphoid structures in pancreatic cancer – Nature – 2025

美国纪念斯隆·凯特林癌症中心-人类肿瘤学和发病机制理项目

- 三级淋巴结构(TLSs)是新生的异位淋巴聚集体,在慢性炎症组织中调节免疫反应,包括肿瘤。尽管已有研究表明,炎症触发的淋巴毒素(LT)-LTβ受体(LTβR)途径参与TLS的形成,但诱导TLS的炎症信号和细胞仍未完全明确。

- 本研究表明,炎症组织释放的警报因子白细胞介素-33(IL-33)能够诱导TLS的形成。在小鼠模型中,IL-33缺失显著削弱了由炎症和LTβR激活引发的TLS形成,包括结肠炎和胰腺导管腺癌(PDAC)。在PDAC模型中,IL-33的警报因子结构域激活了表达淋巴毒素的第二组固有淋巴细胞(ILC2s),这些细胞与假定的LTβR+髓系组织细胞相互作用,以启动三级淋巴形成。值得注意的是,具有淋巴形成能力的ILC2s能够从肠道迁移到PDAC肿瘤,能够在不同组织中被动员,并受到肠道微生物群的调节。另外,我们在人体PDAC的TLS中检测到了推测的淋巴形成ILC2s和IL-33表达细胞,且这与更好的预后相关。

- 为了利用这一淋巴形成通路进行免疫治疗,我们人工合成了一种重组人IL-33蛋白,该蛋白能够扩增肿瘤内的淋巴形成ILC2s和TLSs,并在PDAC小鼠模型中表现出增强的抗肿瘤活性。

- 总结来说,本研究识别出了可靶向的诱导炎症介导的TLS形成的分子和细胞,进一步揭示了警报因子和ILC2s的淋巴形成功能。

靶向FOXM1凝聚体减小乳腺肿瘤生长和转移

Targeting FOXM1 condensates reduces breast tumour growth and metastasis – Nature – 2025

中国成都天府金城实验室前沿医疗中心

- 在识别相分离结构方面仍存在挑战,目前缺乏有效的干预方法。

- 本研究筛选了乳腺肿瘤细胞中的相分离蛋白,并识别出叉头(FKH)盒蛋白M1(FOXM1)为最显著的候选者。致癌的FOXM1与FKH共识DNA元件经历液-液相分离(LLPS),并在细胞核中分隔转录机制,从而维持对肿瘤转移扩展至关重要的染色质可及性和超增强子景观。

- 在筛选了一种表观遗传学化合物库后,发现AMPK激动剂能够抑制FOXM1的凝聚。AMPK对FOXM1在其内源性无序区(IDR)进行磷酸化,扰动凝聚体,减少致癌转录,积累双链DNA以刺激先天免疫反应,并使FOXM1具备激活与免疫原性相关基因表达的能力。

- 通过开发遗传密码扩展的正交系统,我们证明了特定IDR1位点的磷酸基团会导致静电排斥,从而消除FOXM1的LLPS和聚集。我们设计了一种靶向IDR1并携带AMPK磷酸化残基的肽,以破坏FOXM1的LLPS,结果显示能够抑制肿瘤恶性程度,恢复肿瘤免疫原性并改善肿瘤免疫治疗效果。

- 此外,本研究不仅揭示了FOXM1的功能和机制的新见解,也为临床研究开发了具有前景的方法学,具有重要的临床应用潜力。

PIWI Argonaute蛋白RNA切割的结构性见解

Structural insights into RNA cleavage by PIWI Argonaute – Nature – 2025

西湖大学-生命科学学院-浙江省生长调控转化研究重点实验室

- Argonaute蛋白根据其基因组分类为AGO和PIWI两个类群。在大多数动物物种中,AGO类蛋白在不同细胞类型中广泛表达,调控正常的基因表达。相较之下,PIWI类蛋白主要在生殖细胞形成过程中发挥作用,通过抑制转座子以确保生育能力。尽管两种类群都通过核酸引导进行靶标识别,但PIWI及AGO蛋白在目标切割机制上的区别尚不清晰。

- 本研究表明,PIWI蛋白在与靶标结合后,会经历从“开放”状态到“锁定”状态的构象变化,这一变化促进了碱基配对,并提高了目标切割效率。在这一过渡过程中,结合通道变得狭窄,PIWI相互作用的RNA-靶标双链的重新定位向MID-PIWI lobe移动,从而建立了广泛的接触以稳固双链结构。

- 同时,我们识别到一种中间“逗号形”构象,可能招募已知的辅助蛋白GTSF1,增强PIWI的切割活性。GTSF1通过将PIWI域与RNA双链连接,从而加速关键的构象变化,以实现高效目标切割。

- 本研究的结果揭示了PIWI-相互作用RNA复合体在靶RNA切割中的分子机制,提供了深入理解PIWI蛋白如何通过动态构象变化协调辅因子的见解,这对于保护生殖细胞的形成至关重要。

大规模平行特征分析转录调控元件

Massively parallel characterization of transcriptional regulatory elements – Nature – 2025

美国加州大学旧金山分校-生物工程和治疗科学系

- 人类基因组中包含数百万个候选顺式调控元件(cCREs),这些元件通过细胞类型特异性的活性在健康和多种疾病状态中发挥重要作用。然而,我们对调控这些cCREs活性及其细胞类型特异性特征的序列特征仍缺乏功能性理解。

- 本研究采用基于慢病毒的大规模平行报告测定(lentiMPRAs)评估了680,000多个序列的调控活性,这些序列代表了在三种细胞类型(HepG2、K562和WTC11)中广泛注释的cCREs集合,结果显示41.7%的序列具有活性。通过测试正反两种方向的序列,我们发现启动子具有链方向偏差,其200个核苷酸的核心序列作为非细胞类型特异性的“开关”,可以为其相关基因提供相似的表达水平。相比之下,增强子则显示出较弱的方向偏差,但具有增强的组织特异性特征。

- 利用我们的lentiMPRA数据,我们开发了基于序列的模型,以高精度预测cCRE的功能和变异效应,划分调控基序并建模其组合效应。进一步在三种细胞类型中测试包含60,000个cCREs的lentiMPRA库,识别出决定细胞类型特异性的因素。

- 综合而言,我们的研究提供了在三种广泛使用的细胞系中功能性CREs的广泛目录,并展示了如何使用大规模的功能性测量来解析调控语法。

(~ ̄▽ ̄)~ GZMK表达的CD8+ T细胞促进反复性气道炎症疾病

GZMK-expressing CD8+ T cells promote recurrent airway inflammatory diseases – Nature – 2025

清华大学-免疫学研究所-动态免疫生物学实验室

- 炎症性疾病通常是慢性和复发性的,现有治疗措施并不能有效去除潜在的病因。T细胞参与多种炎症性疾病的发病机制,包括银屑病、克罗恩病、食道炎和多发性硬化等,克隆扩增的抗原特异性T细胞可能通过形成持久的病理记忆,加剧疾病的慢性性和复发性。本研究聚焦于慢性鼻窦炎和哮喘,这两种炎症性气道疾病常常表现为合并症,研究表明慢性鼻窦炎影响超过10%的人口,其中20-25%的患者会发展成鼻息肉,需多次手术切除。虽然大量T细胞浸润鼻息肉组织,但驱动病理和促进复发的T细胞亚群仍不完全明确。

- 通过比较来自连续手术的鼻息肉组织T细胞库,我们发现持久存在的CD8+ T细胞克隆带有效应记忆特征,且这些细胞特异性表达胰蛋白酶K(GZMK)。GZMK能切割多种补体成分,包括C2、C3、C4和C5,这些成分共同激活补体级联反应。GZMK表达的CD8+ T细胞参与有组织的三级淋巴结构中,组织中GZMK水平可以比嗜酸性粒细胞增多和组织白介素5等传统生物标志物更好地预测疾病的严重程度和合并症。

- 在小鼠哮喘模型中,我们进一步显示GZMK表达的CD8+ T细胞加重了疾病,这种加重依赖于GZMK的蛋白水解活性及补体的作用。通过基因缺失或药理学抑制GZMK,在疾病发生后显著减轻组织病理并恢复肺功能。

- 我们的研究识别出一种致病性CD8+记忆T细胞亚群,该亚群通过效应分子GZMK促进组织炎症和反复的气道疾病,建议GZMK作为一个潜在的治疗靶点。

人类与非人类灵长类动物发育GTEx项目

The human and non-human primate developmental GTEx projects – Nature – 2025

- 许多人类疾病源于早期发育缺陷,然而,由于大多数儿童疾病和疾病是罕见的,儿童在研究中的代表性严重不足。现有的功能基因组学研究主要依赖成年组织,缺乏特定发育窗口中的关键细胞状态。

- 本文介绍了发育基因-组织表达(dGTEx)项目,该项目涵盖人类及非人类灵长类动物(NHP),旨在整合不同发育阶段和物种间的基因表达、调控和遗传数据。dGTEx队列将包括来自120名人类供体的74个组织部位,从出生到成年,其发展匹配的非人类灵长类动物年龄组,还将包括126只恒河猴(Macaca mulatta)和72只普通狨猴(Callithrix jacchus)的额外产前和成年动物样本。

- 该数据将包括全基因组测序、大规模、单细胞及空间基因表达谱,以及跨组织和发育阶段的染色质可及性数据。通过社区参与和供体多样性,人类dGTEx研究试图解决基因组研究中的差距问题。

- 因此,dGTEx项目将提供一个参考的人类和非人类灵长类动物数据集以及组织库,以支持对表达和基因调控发育变化、儿童疾病及遗传变异对发育影响的研究。

体细胞中致突变DNA损伤的持久存在

Prolonged persistence of mutagenic DNA lesions in somatic cells – Nature – 2025

- DNA持续受到损伤,使得每个细胞在任何时刻都承受着成千上万的个体DNA损伤。虽然大多数已知类型的损伤其半衰期通常为几分钟到几小时,但DNA损伤能够持续更长时间的程度仍然未知。

- 本研究通过分析来自89位供体的高分辨率系统发育树,识别出818个DNA损伤导致的突变,这些突变在来自血液、肝脏和支气管上皮的正常人类干细胞中在多个细胞周期内持续存在。发现持久的DNA损伤在接触烟草或化疗的供体中发生率增加,并伴有独特的突变特征,表明这类损伤可能源自外源性致突变因子。

- 在造血干细胞中,持久的DNA损伤可能来自内源性源头,生成特征性的突变标记SBS19。这些损伤在一生中持续产生,包括在子宫内,平均持续时间为2.2年,且15%-25%的损伤至少持续3年。我们估计,在任何时刻,一个造血干细胞大约有八个这样的损伤,其中一半在每个细胞周期中会生成突变。16%的血液细胞突变可以归因于SBS19,并且血癌中类似比例的驱动突变也显示此标记。

- 这些数据表明,存在一类DNA损伤,源自内源性和外源性致突变因子,数量较少但可以在基因组中持久存在数月至数年,并能显著增加体细胞的突变负担。

靶向蛋白-配体新面体的通用深度学习工具

Targeting protein–ligand neosurfaces with a generalizable deep learning tool – Nature – 2025

瑞士洛桑联邦理工学院-生物工程研究所-蛋白质设计和免疫工程实验室

- 蛋白质之间的分子识别事件驱动了生物系统中的各种生物过程。然而,较高水平的机制调控已逐渐显现,其中蛋白质-蛋白质相互作用受到小分子的调节。尽管近期在这一领域取得了一些进展,设计新型化学诱导蛋白相互作用的计算工具仍然是一项挑战。

- 本文提出了一种计算策略,旨在设计能够靶向“新面体”的蛋白质,即由蛋白质-配体复合物产生的表面。为实现这一目标,研究者们采用了一种基于几何深度学习的途径,该方法基于学习的分子表面表示进行开发,并通过对三种药物结合的蛋白质复合物(Bcl2–venetoclax、DB3–孕激素和PDF1–actinonin)进行实验验证了相应的结合体。

- 实验结果显示,所有结合体均表现出高亲和力和准确特异性,并通过突变和结构特征进行评估。尤其值得注意的是,先前仅以蛋白质为训练对象的表面指纹成功应用于小分子诱导的“新面体”,证明了此方法在深度学习中不常见的通用性。

- 我们预期,这种设计的化学诱导蛋白相互作用将为扩展工程细胞中的传感能力和新合成途径的组装提供潜力,进而促进创新的药物控制细胞治疗的发展。

牛H5N1 2.3.4.4b亚型感染的新发病机理研究

Pathogenesis of bovine H5N1 clade 2.3.4.4b infection in Macaques – Nature – 2025

- 自2022年起,高致病性禽流感(HPAI)H5N1病毒在美国野生水鸟和家禽中爆发,且已传播至多种哺乳动物。2024年3月,H5N1 2.3.4.4b亚型首次在美国德克萨斯州的奶牛中被发现,并在多个州的奶牛场持续传播。感染奶牛的牛奶生产和质量受到影响,病毒在牛奶中的高滴度也引发了人类通过消费乳制品暴露的担忧。

- 本研究利用猕猴这一人类感染的模型,探讨了牛H5N1 2.3.4.4b亚型的感染途径。采用鼻内或气管内接种的猕猴可导致全身感染,分别引起轻度和重度的呼吸系统疾病。相较之下,采用口腔胃肠途径感染的猕猴则仅表现出有限的感染和血清转换,未出现临床症状。

- 研究结果揭示了不同感染途径对H5N1 2.3.4.4b亚型在猕猴体内的临床表现及病理机制的影响,为理解该病毒在家畜及潜在对人类感染的风险提供了重要的信息。

- 本研究不仅丰富了对H5N1病毒感染机制的认识,也强调了监测和预防此类疾病传播的重要性,特别是在奶牛养殖和人类乳制品消费的背景下。

跨族群基因组范围内抑郁症研究识别697个与细胞类型和药物疗法相关的关联

- 本研究通过对688,808名重大抑郁障碍(MD)个体及4,364,225名来自29个国家的对照组进行的基因组范围关联研究(GWAS)元分析,发现了在635个基因位点上共697个关联,其中293个为新发现。利用精细定位和功能工具,该研究确认了308个高置信度基因关联,并揭示突触后密度和受体聚集的富集现象。

- 进一步的神经细胞类型富集分析结合单细胞数据,指向兴奋性、抑制性神经元及中型棘状神经元,同时突显小鼠和人类单细胞分析中杏仁核神经元的参与。这些关联结果对于抗抑郁药物靶点的富集提供了支持,并为药物再利用提供了潜在机会。

- 采用欧洲或多族群数据训练的多基因评分能够预测所有族群的MD状态,在欧洲人群中可解释多达5.8%的MD遗传变异。这些发现进一步推动了全球对重大抑郁障碍的理解,并揭示了生物靶点,这些靶点可能用于针对性开发解决有效治疗需求的药物疗法。

- 此研究为抑郁症的机制研究提供了新的视角,同时也指出了潜在的治疗策略,旨在改善对抑郁症患者的应对和治疗结果。

超越费米子和玻色子的粒子交换统计

Particle exchange statistics beyond fermions and bosons – Nature – 2025

美国德克萨斯州休斯顿莱斯大学物理与天文学系

- 在量子力学中,通常认为只有费米子和玻色子两种粒子交换统计,虽然在二维情况下存在任何子(anyon)作为例外。然而,另一种被称为旁统计(parastatistics)的可能性曾被提出,尽管被认为与费米子和玻色子在物理上是等价的。

- 本研究的结果表明,存在一些与费米子和玻色子都不等价的非平凡旁统计粒子。在这些新类型的相同粒子中,它们遵循广义排除原理,导致与自由费米子和玻色子明显不同的自由粒子热力学。我们通过发展一种旁粒子的二次量子化理论来构建这一理论,能够自然包含完全可解的非相互作用理论,同时考虑到局域性等物理约束。

- 我们进一步构造了一系列在一维和二维中完全可解的量子自旋模型,其中自由旁粒子作为准粒子激发涌现出来,其交换统计properties在物理上可被观察,明显不同于费米子和玻色子。这一发现展示了在凝聚态系统中出现新类型准粒子的可能性,甚至更具推测性地,可能存在尚未考虑过的基本粒子类型。

- 这项研究推动了对粒子统计学的理解,并为未来探讨新的物理现象提供了新的视角和理论工具,有望在基本物理和凝聚态物理的交叉领域产生重要影响。

(~ ̄▽ ̄)~ 精准肿瘤学的视觉-语言基础模型

A vision–language foundation model for precision oncology – Nature – 2025

美国斯坦福大学医学院放射肿瘤学系

已经入库

- 临床决策制定受到多模态数据的驱动,包括临床记录和病理特征。能够有效整合多模态数据的人工智能方法在推动临床护理的进步方面展现出了巨大的潜力。然而,临床环境中缺乏良好注释的多模态数据集限制了有用模型的发展。

- 本研究开发了统一掩码建模的多模态变换器(MUSK),这是一个旨在利用大规模未标注、未配对图像和文本数据的视觉-语言基础模型。MUSK在来自11,577名患者的5000万张病理图像和10亿个病理相关文本标记上进行了预训练,利用统一掩码建模。进一步地,它在100万个病理图像-文本对上进行了预训练,以高效对齐视觉和语言特征。

- 在最小或无需进一步训练的情况下,MUSK被应用于多种任务并在23个补丁级和滑动级基准测试中表现出优越的性能,包括图像到文本和文本到图像检索、视觉问答、图像分类和分子生物标志物预测。此外,MUSK在结果预测方面的表现也相当优秀,涵盖了黑色素瘤复发预测、全癌症预后预测和肺癌及胃食管癌中的免疫疗法反应预测。

- MUSK有效结合了病理图像与临床报告中的互补信息,可能会改善癌症的诊断并提高治疗的精准度。这项研究为精准肿瘤学的未来发展提供了重要的工具和方法。

500个人类蛋白质结构域的位点饱和突变分析

Site-saturation mutagenesis of 500 human protein domains – Nature – 2025

- 错义变异通过改变蛋白质的氨基酸序列导致三分之一的人类遗传疾病。然而,当前人群中存在数千万种错义变异,其中绝大多数的功能后果尚不明确。

- 本文展示了一项针对大量不同蛋白质的人类错义变异的大规模实验分析。我们利用DNA合成和细胞选择实验,定量评估了超过500,000种变异对500多个人体蛋白质结构域丰度的影响。

- 研究结果显示,60%的致病性错义变异导致蛋白质稳定性降低。稳定性对蛋白质适应性的贡献在不同蛋白质和疾病之间存在差异,尤其在隐性遗传病中尤为重要。

- 我们将稳定性测量与蛋白质语言模型结合,注释蛋白质中的功能位点。突变对稳定性的影响在同源结构域中大体上是保守的,这使得可以使用能量模型对整个蛋白质家族进行准确的稳定性预测。

- 本研究的数据证明了在较大规模上评估人类蛋白质变异的可行性,并为临床变异解释以及计算方法的训练和基准测试提供了一个大型一致性的参考数据集。

人类新皮层发育的分子与细胞动态

Molecular and cellular dynamics of the developing human neocortex – Nature – 2025

- 人类新皮层的发育过程中,细胞的复杂轨迹高度依赖于基因调控。本文收集了来自38个人类新皮层样本的配对单细胞核染色质可及性与转录组数据,这些样本涵盖了前额皮层和初级视觉皮层,时间跨度从妊娠第一三个月到青春期共五个主要发育阶段。

- 研究还对部分样本进行了空间转录组分析,以说明细胞的空间组织及细胞间的相互通信。这一图谱使我们能够分类特定于细胞类型、年龄和区域的基因调控网络,这些网络是神经分化的基础。同时,通过单细胞剖析、前体细胞纯化和谱系追踪实验,我们揭示了神经发生至胶质发生过渡期间前体细胞亚型之间复杂的谱系关系。

- 我们识别出一种新的三潜能中间前体细胞亚型(Tri-IPCs),负责局部生成GABA能神经元、少突胶质细胞前体和星形胶质细胞。值得一提的是,许多胶质母细胞瘤细胞在转录组水平上与Tri-IPCs相似,这表明癌细胞利用发育过程来增强其生长和异质性。

- 此外,通过将我们的图谱数据与大规模全基因组关联研究数据整合,创建了一个疾病风险图,强调了与自闭症谱系障碍相关的第二三个月内髓内神经元的风险富集信息。本研究为揭示人类新皮层发育过程中的分子与细胞动态提供了重要的新视角。

(~ ̄▽ ̄)~ 在小数据上进行准确预测的表格基础模型

Accurate predictions on small data with a tabular foundation model – Nature – 2025

已经入库

- 表格数据是科学领域中普遍存在的,如生物医学、粒子物理学、经济学和气候科学等。填补基于其他列的标签列中缺失值的预测任务对多种应用至关重要,包括生物医学风险模型、药物发现和材料科学等。然而,尽管深度学习在处理原始数据方面取得了重大突破并获得了诸多成功,过去20年来,梯度提升决策树在表格数据领域仍占主导地位。

- 本文提出了一种称为表格优先数据拟合网络(TabPFN)的表格基础模型,它在样本量可达10,000的数据集上显著超越了以往所有方法,且所需训练时间大幅减少。TabPFN在分类设置下仅用2.8秒就能超越经过4小时调优的强基线模型集成,表现出色。

- 作为一种基于生成变换器的基础模型,TabPFN还支持微调、数据生成、密度估计和可重用嵌入的学习。该模型本身是通过在数百万个合成数据集上学习得出的,充分展示了这种方法在算法开发中的潜力。

- TabPFN的使用有望提升各个领域的建模能力,从而加速科学发现,并增强在多个领域中的重要决策能力。

(~ ̄▽ ̄)~ 人类细胞类型转录的基础模型

A foundation model of transcription across human cell types – Nature – 2025

已经入库

- 转录调控是一个复杂的过程,涉及调控序列与蛋白质的相互作用,指导着所有生物过程。现有的转录计算模型缺乏普适性,无法准确定义新的细胞类型和条件下的转录活动。

- 本文提出了一种名为GET(general expression transformer)的可解释基础模型,旨在揭示213种人类胎儿及成人细胞类型中的调控语法。

- GET模型仅依赖于染色质可及性数据和序列信息,即使在以前未见过的细胞类型中,依然能够以实验级别的准确性预测基因表达。该模型展示出在新测序平台和实验中的出色适应性,能够在多种细胞类型和条件间进行调控推断,并揭示出通用和细胞类型特异的转录因子相互作用网络。

- 在评估其在调控活性预测、调控元件推断以及转录因子物理相互作用识别方面的表现时,GET模型的表现优于当前模型,特别是在预言基于慢病毒的高通量报告基因测定上的结果。在胎儿红细胞中识别出了以前模型所未考虑的远距离(大于1 Mbp)调控区域,而在B细胞中则发现了一个淋巴细胞特异的转录因子-转录因子相互作用,这为解释与白血病风险相关的生殖系突变的功能意义提供了支持。

- 我们提供了一个可推广且准确的转录模型,并建立了与细胞类型特异相关的基因调控和转录因子相互作用的目录。

(~ ̄▽ ̄)~ 复杂重排促进ER+和HER2+乳腺肿瘤的发展

Complex rearrangements fuel ER+ and HER2+ breast tumours – Nature – 2025

已经入库

- 乳腺癌是一种高度异质性的疾病,其预后和治疗主要依赖于三种受体的表达:雌激素受体(ER)、孕激素受体和人类表皮生长因子受体2(HER2,编码于ERBB2基因),但单纯使用这些信息难以全面反映临床结果和治疗的脆弱性。此前,我们展示了转录组和基因组特征如何定义出具有不同临床结果的十一种整合亚型,其中包括四种ER+亚型,其复发风险在确诊几十年后显著增加。

- 为了探究这些亚型是否反映了独特的进化历史、与免疫系统的相互作用以及通路依赖性,我们建立了一个由1,828例乳腺肿瘤组成的元队列,覆盖了前侵袭性、原发侵袭性和转移性疾病,并进行了全基因组和转录组测序。

- 结果表明,乳腺肿瘤沿着一个被三个基因组原型约束的连续体分布。高风险的ER+整合亚组以复杂的焦点扩增为特征,类似于HER2+肿瘤,包括由ER介导的R环形成和APOBEC3B编辑诱导的循环外染色体DNA扩增,这些扩增在前侵袭性病变中出现。相比之下,三阴性肿瘤表现出全基因组不稳定性和串联重复,并富含同源修复缺陷的特征,而ER+典型风险肿瘤在基因组上则相对稳定。这些基因组原型在一个独立的2,659例原发肿瘤队列中得到了验证,并且在肿瘤发生早期就已确立,塑造了肿瘤微环境,并在转移性疾病中得以保留。

- 这些复杂的结构性改变造成复制压力和免疫逃逸,并在肿瘤演变过程中持续存在,揭示了潜在的脆弱性。

(~ ̄▽ ̄)~ 直接可视化电场刺激的钾通道中的离子传导

- 理解蛋白质功能需要在原子结构层面直接、实时地观察化学动力学。钾通道选择性滤器(SF)是一个理想的模型,能够催化K+离子在细胞膜跨越狭窄孔道的脱水和运输过程。

- 我们采用了一种名为电场刺激时间分辨X射线晶体学(EFX)的“泵-探”方法,启动并观察NaK2K通道中K+的双向传导,覆盖了运输过程的时间尺度。通过这一方法,我们观察到沿着导电通道的高能构象中既有已知特征,也有潜在的新特征,包括控制选择性和导电速率的蛋白质残基动态。

- 对单通道在作用中的时间系列观测表明,尽管方法多样,来自不同同源物的特征的有序出现支持了这一蛋白家族反应坐标中的动态深度保守性。

- 此外,这一研究为理解离子通道的功能及其调控机制提供了新的视角,有助于揭示在生物电信号传导中的关键过程。

RNA控制反转录的多样性生成逆转录元素

RNA control of reverse transcription in a diversity-generating retroelement – Nature – 2025

- 多样性生成逆转录元件(DGR)在生态多样性的微生物中产生大量蛋白质序列变异,其数量可以高达1030。研究发现,来自1500多种细菌和古菌属的约31,000个DGR存在于超过90种环境类型中,特别是在人体肠道微生物组和一些纳米级微生物中尤为丰富。

- 逆转录过程中的变异发生在蛋白编码RNA模板的反转录过程中,由于腺苷的错误掺入导致。以原核的博代特氏噬菌体DGR为例,模板RNA必须由上下游RNA段包围,以便由DGR逆转录酶(bRT)和相关蛋白(Avd)复合物进行互补DNA的合成。

- 本研究通过冷冻电镜技术揭示了上述RNA如何包裹bRT,并覆盖在桶状的Avd上,形成紧密的核糖核蛋白复合物。大量的关键相互作用在该复合物中精确定位RNA同源二聚体进入bRT的活性位点,从而启动反转录过程。

- 研究结果解释了包围RNA如何启动互补DNA合成、促进聚合过程、终止聚合以及严格限制突变发生于特定蛋白质的机制,这些机制在不同种群的DGR中可能是被保守的。此发现为理解DGR在微生物多样性及其进化中的作用提供了新视角。

内源性ERα无序性的序列-结构-功能关系

The sequence–structure–function relationship of intrinsic ERα disorder – Nature – 2025

- 雌激素受体(ER或ERα)是一种核激素受体,驱动大多数乳腺癌,其激活通常依赖于内源性N端转录激活区的第118位丝氨酸的磷酸化。尽管已经开展针对该区域激酶抑制剂的临床试验,但其具体机制仍不清楚。

- 本研究通过小角X射线散射和核磁共振光谱结合功能研究,发现丝氨酸118磷酸化促使无序区域意外扩展,并破坏了两个富含芳香族氨基酸区域之间的特定疏水聚集。

- 类似磷酸化缺陷的S118A突变的不同突变可以恢复ER转录活性、靶基因表达及细胞生长。这些由疏水作用驱动的发现超越了电荷模型,为内源性无序蛋白质机制提供了深刻见解,且对其他核受体具有重要影响。

- 此研究揭示的基础序列-结构-功能关系加深了我们对内源性ER无序性的理解,对于开发针对乳腺癌的靶向治疗具有重要意义。

(~ ̄▽ ̄)~ 系列研究-基于饱和基因组编辑的BRCA2变异临床分类

Saturation genome editing-based clinical classification of BRCA2 variants – Nature – 2025

- 基因测序技术的进展揭示了大量BRCA2序列变异。然而,由于临床、家族及流行病学数据的有限性,众多变异被归类为不确定意义变异(VUS)。

- 本研究利用基于CRISPR–Cas9的饱和基因组编辑技术,在人源化小鼠胚胎干细胞系中确定这些VUS的功能效应。我们对编码BRCA2羧酸末端DNA结合域的区域几乎所有可能的单核苷酸变异(SNVs)进行了分类,并为6,551个SNVs生成了功能评分,涵盖了在exons 15–26中96.4%的可能SNVs,涉及BRCA2的2479-3216残基。

- 在临床变异数据库ClinVar中,1,282个变异被分类为错义VUS,使用我们的功能评分,其中77.2%被分类为良性,20.4%被分类为病理性。我们的分析表明,在该区域内3,384个SNVs为良性,776个为病理性。这一分类结果与ClinVar的数据、一系列功能检测及计算预测工具的结果高度一致。

- 我们将基于胚胎干细胞的BRCA2饱和基因组编辑数据集与已有证据相结合,并按照美国医学遗传学与基因组学学会及分子病理学协会的指南对所有可能的SNVs进行了临床分类。该分类以序列-功能图的形式呈现,为对人群中未识别变异的解释以及为医生和遗传顾问评估BRCA2 VUS提供了重要资源。

(~ ̄▽ ̄)~ 系列研究-BRCA2变异的功能评估与临床分类

Functional evaluation and clinical classification of BRCA2 variants – Nature – 2025

美国梅奥诊所 – 实验室医学和病理学系、分子药理学和实验治疗系、生物医学科学研究生院

- 带有BRCA2失去功能的生殖系变异已被证明与多种癌症风险相关。然而,不确定意义的变异对临床检测的应用造成了限制,因此我们需要对所有BRCA2变异进行功能表征和临床分类,以支持这些变异个体的临床管理。

- 本研究针对编码BRCA2 DNA结合域热点的第15至26外显子的所有可能单核苷酸变异进行分析。我们采用基于CRISPR–Cas9的饱和基因组编辑技术,在人类单倍体HAP1细胞中实施内源性靶向嵌合体构建,以便对这些变异进行功能分析。在实验中,对照了无义变异和沉默变异,并使用ClinVar中的致病性和良性标准结果对实验结果进行了验证。

- 经过评估的6,960个变异中,有6,959个被基于VarCall贝叶斯模型分类为七个致病性类别。发现编码失功能错义变异的单核苷酸变异与乳腺癌和卵巢癌的风险增加相关。

- 我们的功能分析结果被整合进ClinGen、美国医学遗传学与基因组学学院,及分子病理学协会的模型中,以进行BRCA2变异的临床分类。最终,91%的变异被分类为致病、可能致病、良性或可能良性。这些分类结果为改善BRCA2变异个体的临床管理提供了有价值的信息。

卫星DNA形状决定雌性减数分裂中着丝粒周围的包装

Satellite DNA shapes dictate pericentromere packaging in female meiosis – Nature – 2025

- 卫星DNA在着丝粒及其周围区域的丰度和序列尽管在一个高度保守且至关重要的过程中迅速演化,但其影响尚不清楚。本研究发现,依赖于序列的DNA形状通过一种保守的DNA形状识别染色质结构蛋白HMGA1(高迁移率组蛋白1)决定在雌性减数分裂中着丝粒周围卫星DNA的包装。

- 在两种密切相关的小鼠物种(小鼠Mus musculus和M. spretus)中,着丝粒周围的异染色质形成于不同的卫星上,这些卫星在密度的窄DNA小沟和HMGA1的招募方面存在差异。HMGA1优先结合于M. musculus的卫星,当在M. musculus的卵母细胞中去除HMGA1时,会导致着丝粒周围卫星的大量伸展,破坏动粒的组织,并延迟双极纺锤体的组装。

- 在M. musculus × spretus的杂交卵母细胞中,HMGA1的去除会不成比例地影响M. musculus的着丝粒和微管附着到其动粒。在这些过程中,DNA形状影响着丝粒周围的包装和分离机械。

- 本研究为着丝粒和着丝粒周围DNA的快速演化提出了一个假设:当卫星DNA采用被保守的结构蛋白(如HMGA1)识别的DNA形状时,这种演化不会干扰重要过程。通过对这些卫星的包装,结构蛋白成为着丝粒和着丝粒周围染色质的一部分,暗示了一种降低大规模卫星扩张成本的进化策略。

双向组蛋白单胺基化动态调节神经节律性

Bidirectional histone monoaminylation dynamics regulate neural rhythmicity – Nature – 2025

- 组蛋白H3在Gln5位置的单胺基化是一类重要的表观遗传标记,在大脑中对基因表达的允许性具有关键作用。研究表明,转谷氨酰胺酶2(TG2)催化的5号谷氨酰胺的血清素基化(H3Q5ser)和多巴胺基化(H3Q5dop)影响局部和全局的染色质状态。

- 此外,TG2还被发现能够作为H3单胺基化的擦除剂和交换剂,包括具有昼夜节律表达的H3Q5组胺基化(H3Q5his),对昼夜节律基因表达及行为产生重要影响。

- 针对H3Q5his的研究发现,与H3Q5ser不同,H3Q5his抑制了WDR5的结合,WDR5是组蛋白H3赖氨酸4(H3K4)甲基转移酶复合体的重要成员,从而对H3K4的甲基转移酶活性产生拮抗作用。

- 综上所述,这项研究揭示了一个机制,通过这个机制,一个单一的染色质调控酶可以感知细胞的化学微环境,从而影响细胞的表观遗传状态,而这种动态在神经节律性调节中具有重要作用。

海马神经元活动与行动计划一致

Hippocampal neuronal activity is aligned with action plans – Nature – 2025

- 海马区神经元与多种变量相关联,包括空间、时间、感官提示、奖励和行动。尽管神经元的调谐程度取决于当前任务的需求,但尚不清楚这些多样化的调谐是否对应于海马网络中的不同功能,抑或可以通过更通用的计算来解释。

- 为了理清外部驱动的提示与内部计算的贡献,研究人员在小鼠身上开发了一项任务,将空间、听觉音调、奖励与上下文的相关性进行对比。

- 高密度电生理记录显示,神经元对这些模式都有调谐。在比较运动路径和行动序列时,观察到外部变量对海马区放电的直接影响有限。相反,神经放电受在线行动计划的影响,并受到目标不确定性的调制。

- 研究结果表明,海马区内生成的细胞组合序列是由行动计划选择和更新的,朝向明确的目标前进。海马神经元放电对不同感官模式的明显调谐可能实际上是由于其与任务中所需行动进展的一致性,而非对外部提示的直接表征。

一种适应于急性或慢性病毒感染的早期前体CD8 T细胞

An early precursor CD8 T cell that adapts to acute or chronic viral infection – Nature – 2025

- 本研究探讨了在慢性病毒感染和癌症中至关重要的干细胞样CD8+ T细胞的起源和分化,这些细胞在持续的T细胞免疫中发挥重要作用,并且在PD-1导向的免疫疗法中也起着关键角色。我们关注PD-1+ TCF-1+ TOX+的干细胞样CD8+ T细胞,即前体耗竭T细胞,这些细胞具有独特的程序,使其能够适应慢性抗原刺激。

- 利用慢性LCMV(淋巴细胞性脉络丛病毒)感染的小鼠模型,我们发现特异性病毒的干细胞样CD8+ T细胞在慢性感染早期(第5天)就生成,表明这种关键的命运承诺与感染结果无关。我们发现,无论是急性还是慢性LCMV感染,几乎相同的干细胞样CD8+ T细胞群体在早期均被生成,且抗原对维持干细胞样表型至关重要。

- 随后,我们进行了互惠性采纳转移实验,以确定这些早期干细胞样CD8+ T细胞在病毒清除后与持续感染后的命运。将第5天的干细胞样CD8+ T细胞从慢性感染小鼠转移到急性感染小鼠后,这些细胞下调了慢性干细胞样CD8+ T细胞的标志物,并表达与中心记忆CD8+ T细胞相关的标志物(CD127和CD62L)。相反,当将急性感染小鼠的第5天干细胞样细胞转移到慢性感染小鼠时,这些CD8+ T细胞表现得像慢性资源细胞,并有效响应PD-1治疗。

- 这些发现强调了早期PD-1+ TCF-1+ TOX+干细胞样CD8+ T细胞适应急性或慢性病毒感染的分化轨迹的能力。最重要的是,我们的研究表明,宿主在潜在的慢性感染面前已经做好了先期准备。

肠道肿瘤发生的密度与招募增强子机制

Crypt density and recruited enhancers underlie intestinal tumour initiation – Nature – 2025

- 在健康的肠道中,驱动结直肠癌的致癌突变可以存在很长时间而无明显后果。腺瘤样息肉癌基因(Apc)的突变是常规腺瘤中最常见的起始事件,它激活了Wnt信号通路,从而使突变的肠道干细胞(ISCs)获得生长优势。Apc突变可能发生在通过常规自我更新或其后代的去分化而产生的ISCs中。虽然这两种来源的ISCs在基本特性上是相似的,但尚不清楚它们是否在未受伤的肠道中同样有效地产生肿瘤。此外,Wnt超激活后是否实质性调节了顺式调节元件也尚不明朗。

- 本研究在两个小鼠模型中表明,Apc缺失不会必然导致腺瘤的形成,但需要突变肠道隐窝的相邻性。降低隐窝密度会消除腺瘤的形成,而突变结肠隐窝的聚集则会增强腺瘤的发生。

- 此外,腺瘤中的ISCs开放成千上万的增强子中的染色质,而这些增强子在未与腺瘤相关联的Apc缺失ISCs中处于不可及状态。这些顺式元件解释了腺瘤特异性的基因活性,并在随后的其他致癌突变累积时持续存在,几乎没有进一步扩展。

- 因此,邻近突变隐窝之间的协作,以及特定增强子的可及性,是肠道肿瘤发生早期的关键步骤。

急性感染中耗竭T细胞的前体预先形成

Precursors of exhausted T cells are preemptively formed in acute infection – Nature – 2025

- T细胞耗竭限制了在慢性感染和肿瘤中的效应T细胞功能。传统观点认为,这些低功能T细胞及其前体的形成需要在持续的抗原和炎症暴露下满足的刺激条件。然而,我们在急性感染的早期阶段发现了相似的T细胞群体。

- 在这个阶段,我们观察到早期发育的TCF1+ 前体群体显示出意想不到的多样性,这一群体不仅包括正常记忆T细胞的前体,也包含了在慢性感染中发现的耗竭T细胞前体,其表型、基因表达及表观遗传特征相似。

- 我们的研究表明,高配体亲和力促进了这些前体的发展,而PD-1信号传导则限制了这些前体的形成。尽管这些耗竭前体在初期频繁出现,但在免疫系统能够解决的感染中,它们会减少但并未完全消失。

- 因此,我们得出结论,具有至少两种不同表型的前体T细胞在感染结果无论如何的情况下都预先生成。这一发现对理解T细胞耗竭的早期机制和应对急性感染的免疫反应具有重要意义。

平行基因扩增驱动草食性木鼠的快速饮食适应

Parallel gene expansions drive rapid dietary adaptation in herbivorous woodrats – Science – 2025

- 植物通常通过产生毒素化合物来防御草食动物,而在某些环境中,能够利用这些被保护植物的能力为草食动物提供了显著优势。本研究探讨了两种在西南部进化出食用毒性树脂灌木的木鼠(Neotoma lepida 和 N. bryanti)的适应机制。

- 研究发现,这些适应creosote灌木的木鼠在多个生物转化酶家族中呈现基因剂量升高。这些基因扩增事件是物种间独立发生的,并显著增加了生物转化基因的表达,尤其是在葡萄糖醛酸化途径中。这一发现表明基因复制是动物适应新环境压力的重要机制。

- 由于毒性植物(如creosote灌木)在冷却后期在美国西南部的扩张,能够处理这些植物的能力使得这些木鼠在其栖息地中获得了优势。这种适应可能为它们在居住环境逐渐变化的情况下生存提供了动力。

- 研究结果进一步强调了基因扩增在草食动物对化学防御植物适应中的重要性,表明这些机制可能在更广泛的动物适应性进化过程中发挥着核心作用。

去甲肾上腺素介导的缓慢血管运动驱动睡眠中的淋巴清除

Norepinephrine-mediated slow vasomotion drives glymphatic clearance during sleep – Cell – 2024

- 脑部从清醒状态转变为睡眠状态时,外部信息处理减弱,而恢复过程例如淋巴系统清除废物则被激活。然而,驱动睡眠期间脑部清除的机制尚不清楚。

- 本研究采用多种技术手段,发现去甲肾上腺素、脑血容量和脑脊液(CSF)之间的紧密同步振荡是NREM睡眠中淋巴清除的最强预测因子。

- 通过光遗传学刺激蓝斑核,观察到血管运动与CSF信号之间的反相关变化。此外,刺激动脉振荡增强了CSF的流入,表明血管运动充当了将CSF泵入脑内的作用。相反,助眠药物唑吡坦抑制了去甲肾上腺素的振荡和淋巴流动,突显了去甲肾上腺素驱动的血管动力学在脑清除中的关键角色。

- 因此,NREM睡眠的微观结构组织受到去甲肾上腺素波动和血管动力学的驱动,成为淋巴清除的关键决定因素,这一发现为我们理解睡眠在大脑清除废物过程中的重要性提供了新视角。

性别二态性多巴胺通路决定性别偏好

Sexually dimorphic dopaminergic circuits determine sex preference – Science – 2025

- 社会交互在日常生活中至关重要,个体对与雌性或雄性同种的社交偏好在生存和繁殖成功方面具有关键作用。研究表明,正常情况下无论是雄性还是雌性小鼠均表现出对雌性社交的偏好,但在生存威胁下则会转向对雄性的偏好,这一转换由位于脑腹被盖区(VTA)的特定多巴胺能神经元群体的激活所介导。

- 本研究采用双色光纤光测法和特异性化学遗传学及光遗传学手段,在正常条件下与外部威胁条件下,探究雄性与雌性小鼠的社交偏好变化。结果表明,社交决策的核心在于内在需求与外部环境之间的平衡。

- 数据显示,在面临生存威胁时,VTA多巴胺能神经元的兴奋与性别偏好的转变高度相关。通过光遗传学激活VTA多巴胺神经元促进了对雄性的偏好,而抑制这些神经元则阻止了生存威胁对性别偏好的影响,验证了VTA多巴胺能神经元在社会偏好转换中的关键作用。

- 综上所述,性别二态的VTA神经回路在调节社交偏好上发挥指挥性作用,推动我们对社会决策如何在内在需求与外部威胁之间平衡的理解。

从系统发育中学习病原体的适应性动态

Learning the fitness dynamics of pathogens from phylogenies – Nature – 2025

- 病原体遗传多样性的动态变化,包括适应性增强谱系的出现,是疾病生态学的基础概念,对公共卫生具有重大影响。然而,识别这些谱系并评估相关适应性仍然充满挑战,并且这种估算在样本密集的系统之外很少进行。为此,研究团队提出了phylowave,一种可扩展的方法,能够总结系统发育树中种群组成的变化,从而实现基于共享适应性和进化关系的谱系自动检测。

- 研究者将该方法应用于一系列病毒和细菌(如SARS-CoV-2、流感A亚型H3N2、百日咳嗜血杆菌和结核分枝杆菌),其中既包括已深入研究的病原体,也涵盖了一些较少研究的健康威胁。结果表明,phylowave能够恢复每种病原体的主要已知流行谱系,并检测与适应性变化相关的特定氨基酸变化。

- 此外,phylowave识别出一些之前未被检测的具有更高适应性的谱系,包括三个共感染的百日咳嗜血杆菌谱系。使用phylowave的推断在观察数据不均和有限的情况下仍然表现出鲁棒性。

- 这一广泛适用的方法为实时监测病原体进化提供了新途径,以支持公共卫生行动和探索病原体适应性背后的基本驱动因素。

脑胶质瘤发生模拟神经嵴样细胞主导的损伤反应

Gliomagenesis mimics an injury response orchestrated by neural crest-like cells – Nature – 2025

- 脑胶质瘤是一种无法治愈的脑部恶性肿瘤,在临床诊断时,脑胶质瘤表现出显著的遗传和细胞异质性,这给揭示其发生机制带来了困难。为探讨脑胶质瘤的早期发生步骤,研究团队在肿瘤小鼠模型中利用条件基因缺失与谱系追踪,并结合序列磁共振成像系统,监测肿瘤形成的进程。研究过程中,研究人员在多个阶段(包括首次可见异常之前、首次可见病变时及肿瘤生长阶段)分离标记及未标记细胞,并对每个阶段的细胞进行单细胞谱系分析。

- 结果发现,在肿瘤早期阶段存在一种单一的恶性细胞状态,该状态表现出神经嵴样基因表达特征,早期阶段较为丰富,但在肿瘤生长后期相对减少。基于拷贝数改变的基因组分析表明,这些神经嵴样状态作为异质克隆层次结构的一部分,随着肿瘤的生长而不断演变。此外,通过研究正常小鼠大脑的损伤反应,团队发现类似基因表达特征的细胞在受到损伤后出现,并随着时间推移而消失。这提示在肿瘤发生过程中激活了一种损伤反应程序。

- 实验结果揭示,脑内在脑前体细胞中发生肿瘤基因激活后,会产生一种非恶性损伤样微环境。总体来看,这项研究为脑胶质瘤的早期发生提供了新视角,并识别出一种独特的细胞状态及与早期肿瘤形成相关的损伤反应程序。这些发现对脑胶质瘤的治疗具有重要意义,并为疾病的早期诊断和预防开辟了新可能性。

mTOR信号通路失调是大脑回旋症的汇聚机制

Dysregulation of mTOR signalling is a converging mechanism in lissencephaly – Nature – 2025

- 人类大脑皮层的发育是一个高度复杂和协调的过程,受到严格的遗传调控。稀有的基因突变会影响基因表达或功能,从而干扰大脑皮层的结构,导致一系列神经疾病。大脑回旋症(“光滑脑”)谱系疾病是一组稀有的、遗传异质性的大脑先天性畸形,常与癫痫和智力障碍相关。然而,导致这些疾病发病机制的分子机制仍不明确。

- 本研究确定mTOR通路的低活性作为大脑回旋症谱系疾病中的临床相关分子机制。我们对源自具有不同遗传背景的大脑回旋症患者的两种大脑类器官进行了表征,分别是具有隐性突变的p53诱导的死亡结构蛋白1(PIDD1)和导致米勒-迪克尔大脑回旋症综合征(MDLS)的杂合性17p13.3微缺失。PIDD1突变类器官和MDLS类器官重现了人类大脑回旋症特征的厚皮层,并表现出蛋白质翻译、代谢和mTOR通路的失调。

- 研究发现,选择性激活mTOR复合体1的药物能够预防和逆转大脑回旋症类器官中的细胞和分子缺陷。我们的研究表明,一个汇聚的分子机制对两种遗传上不同的大脑回旋症谱系疾病的发生有贡献。

小鼠健康衰老的全脑细胞类型特异性转录组特征

Brain-wide cell-type-specific transcriptomic signatures of healthy ageing in mice – Nature – 2025

- 生物衰老可以被定义为分子和细胞功能的各个方面逐渐失去稳态。哺乳动物的大脑由成千上万的细胞类型组成,这些细胞类型在衰老过程中可能具有不同的易感性或抗逆性。

- 本研究提供了一个全面的单细胞RNA测序数据集,包含来自年轻成年和老年小鼠的约120万高质量单细胞转录组数据,覆盖前脑、中脑和后脑的各个区域。

- 对所有细胞进行高分辨率聚类,结果显示出847个细胞簇,并揭示出至少14个与年龄相关的簇,这些簇主要由胶质细胞类型组成。在更广义的细胞亚类和超类水平,我们发现与年龄相关的基因表达特征,并提供了2449个独特的差异表达基因(age-DE genes)清单,涵盖多种神经元和非神经元细胞类型。

- 尽管大多数age-DE基因在特定细胞类型中具有唯一性,我们观察到在多种细胞类型中存在与衰老相关的共性特征,包括许多神经元类型、主要的星形胶质细胞和成熟的少突胶质细胞中与神经结构和功能相关基因的表达减少,以及免疫细胞类型和某些血管细胞类型中与免疫功能、抗原呈递、炎症和细胞运动相关基因的表达增加。本研究还观察到,在下丘脑的第三脑室周围,随着衰老最敏感的细胞类型集中在此,包括 tanycytes、胼胝体细胞和弓状核、背内侧核及旁室核中的某些神经元类型,这些细胞表达与能量稳态经典相关的基因。许多这些细胞类型表现出神经功能的减少和免疫反应的增加。这些发现提示下丘脑的第三脑室可能是小鼠大脑衰老的一个关键枢纽。

- 总体而言,本研究系统性描绘了与正常衰老相关的大脑细胞类型特异性转录组变化的动态景观,为衰老过程中的功能变化以及衰老与疾病之间的相互作用研究奠定了基础。

触觉引导舌头控制的collicular图谱

A collicular map for touch-guided tongue control – Nature – 2025

- 精确的目标导向行为要求触觉与身体位置和运动信息相结合。诸如咀嚼、吞咽和言语等行为在快速移动的舌头上对精确触觉事件有着关键依赖,但动态触觉引导舌头控制的神经回路尚不明确。

- 本研究使用高速摄影技术,观察老鼠在饮水喷嘴突然改变位置时的三维舌运动学,要求其根据舌头左侧、中间或右侧的微妙接触事件重新瞄准。

- 实验发现,老鼠能整合精确的触觉事件和舌头位置的信息来重新瞄准随后的舔舐动作。触觉引导的重新瞄准在舌头感官、前运动和运动皮层的光照失活下未受影响,但在侧上丘(latSC)的光照失活中受到损害。

- 电生理记录识别了latSC中具有机械感受野的神经元,这些神经元能响应精确的触觉事件,并依据舌头、头部或联合参考框架进行定位。值得注意的是,latSC神经元还在接触前编码舌头位置,这一信息对于基于舌头到头部的坐标变换以实现准确的触觉引导瞄准至关重要。病毒追踪显示来自舌头三叉神经核的触觉输入到latSC,光学微刺激实验揭示latSC中存在一个为舔舐瞄准而设置的拓扑图谱。

- 这些发现表明,触觉引导的舌头控制依赖于一种上丘的机械感知运动图谱,这与许多物种中与视觉引导取向相关的上丘视觉运动图谱相似。

FBP1控制肝癌的演变,源自衰老的MASH肝细胞

FBP1 controls liver cancer evolution from senescent MASH hepatocytes – Nature – 2025

- 肝细胞癌(HCC)源于在病毒或代谢疾病相关的脂肪肝(MASH)损伤的肝脏中经过补偿性增殖的分化肝细胞。MASH不仅增加HCC风险,还诱导p53依赖的肝细胞衰老,并且这种衰老过程与超营养引起的DNA断裂并行。然而,肿瘤抑制反应如何被绕过以促使致癌突变及HCC的演变此前并不清楚。

- 本研究识别出糖异生酶果糖-1,6-二磷酸酶1(FBP1)作为p53的靶标,其在衰老的MASH肝细胞中升高,但在大多数人类HCC中通过启动子超甲基化和蛋白酶体降解被抑制。FBP1在代谢应激的前恶性疾病相关肝细胞和HCC前体细胞中首先下降,且这种下降与AKT和NRF2的促肿瘤激活相平行。

- AKT和NRF2通过加速FBP1和p53的降解,增强了先前衰老HCC前体细胞的增殖与代谢活性。NRF2-FBP1-AKT-p53的代谢开关在小鼠和人类中发挥作用,这一过程促进了DNA损伤引起的体细胞突变的积累,而这些突变是MASH向HCC进展所需的。

- 该研究揭示了FBP1在HCC演变中的重要角色,阐明了肝癌的发展机制,并提供了针对肝细胞癌的新治疗策略。

上转换微传感器揭示体内腔内力动力学

Upconverting microgauges reveal intraluminal force dynamics in vivo – Nature – 2025

- 肌肉细胞中的动作电位产生的力量在腔道结构中推动血液、食物和废物的运输。尽管现有一些非侵入性电生理技术,但大多数机械传感器无法非侵入性地进入腔道结构。本研究引入了非毒性可吞食的机械传感器,能够定量研究腔内力,并将其应用于活体秀丽隧道虫(Caenorhabditis elegans)的喂食行为。

- 这些光学“微传感器”由上转换的NaY0.8Yb0.18Er0.02F4@NaYF4纳米粒子嵌入聚苯乙烯微球中组成。结合光学显微镜和原子力显微镜对微传感器进行体外研究,我们显示出力量导致发射红光与绿光比率的线性且无滞后变化。

- 通过荧光成像和非侵入性电生理学,我们展示了成年C. elegans在喂食过程中产生约10 µN的咬合力,并且力量生成的时间模式与喂食器官的肌肉活动相一致。此外,我们测量的咬合力对应于用于破裂蜗牛细菌食物的压力范围内的赫兹接触应力。

- 微传感器的潜力在于能够进行定量研究,调查神经肌肉应力如何受到衰老、基因突变和药物治疗的影响,这为研究腔道器官及其他腔道器官中的生物力学提供了新机会。

骨髓微环境调控干细胞层级和免疫耐受

Bone marrow niches orchestrate stem-cell hierarchy and immune tolerance – Nature – 2025

- 干细胞栖息于组成特殊微环境的“利基”中,分布于不同的组织部位。针对干细胞移植和免疫治疗日益增长的临床应用,理解异质干细胞和其利基的差异性功能变得日益重要,但不同利基之间是否存在干细胞的层级结构,以及这些结构如何进一步控制免疫耐受性仍不清楚。

- 本研究首次描述了造血干细胞(HSCs)及其骨髓利基中之前未被发现的新层级安排,这些层级决定了干细胞的再生潜力和免疫特权。高水平一氧化氮合成(NOhi)的HSCs对免疫攻击具有抵抗力,并表现出长期重建能力的延迟但稳健。

- 这些高度免疫特权的原始NOhi HSCs与特征性毛状内皮和高水平免疫检查点分子CD200的特殊毛细血管共定位。这些毛细血管通过纤毛蛋白IFT20及CD200、内皮一氧化氮合成酶和自噬信号调控NOhi HSCs的再生功能,从而进一步介导免疫保护。值得注意的是,之前描述的利基成分,如窦状细胞和H型血管与免疫特权较低、功能较弱的NOlow HSCs共定位。

- 本研究揭示了高度免疫特权的原始HSCs及其由特殊血管域组成的免疫保护性利基,表明利基在干细胞层级和免疫耐受中的调控作用,并为未来的免疫治疗靶点提供了新的线索。

核衣壳组装驱动埃博拉病毒工厂的成熟与扩散

Nucleocapsid assembly drives Ebola viral factory maturation and dispersion – Cell – 2024

- 许多负链RNA病毒的复制和基因组包裹发生在病毒诱导的无膜细胞器,即病毒工厂(VFs)内。尽管病毒工厂的液态特性被认为在基因组复制向核衣壳(NC)组装的转变中起到重要作用,但病毒工厂的成熟及其与细胞环境的相互作用仍然不清楚。

- 本研究采用原位冷冻相关光学和电子断层成像技术观察埃博拉病毒感染过程中核衣壳的组装、病毒工厂形态的变化及其液态特性。结果显示,病毒核衣壳从早期病毒工厂中松散打包的螺旋组装过渡到后期感染中高度有序的紧凑圆柱体。

- 早期的病毒工厂与中间纤维关联,且不包含其他宿主物质,但随着感染的进行,它们逐渐对细胞成分变得可接触。数据表明,这一过程与病毒工厂的固化、球形度降低以及扩散过程相耦合,从而促进核衣壳在细胞质中的暴露,有利于其向出芽位点的运输。

- 本研究揭示了埃博拉病毒感染过程中病毒工厂的动态变化及其对宿主细胞环境的适应性变化,为理解病毒组装及释放过程中的细胞内机制提供了新的见解。

大豆发育的空间解析多组学单细胞图谱

A spatially resolved multi-omic single-cell atlas of soybean development – Cell – 2024

- 本研究创建了一个空间解析的单细胞基因表达和染色质可及性图谱,涵盖大豆的十种组织,成功识别出103种不同的细胞类型及303,199个可及染色质区域(ACRs)。

- 其中,近40%的ACRs表现出细胞类型特异性的模式,并富集了定义不同细胞特性的转录因子(TF)基序。这为理解大豆细胞在不同环境和发育阶段中的基因调控机制提供了新的视角。

- 研究还识别了新富集的TF基序,并探索了支撑豆科植物共生固氮的基因调控网络的保护性。这些发现为大豆胚乳和胚胎的完整发育轨迹提供了线索,揭示了胚乳三种亚细胞类型的功能转变。

- 进一步分析发现,13种共享DNA结合指11(DOF11)基序的蔗糖转运蛋白在外周胚乳的晚期共同上调,并确定了在胚胎发育过程中促进子叶薄壁细胞特性的重要调控因子,包括一个同源盒转录因子。这项资源为大豆细胞类型在组织和生命阶段中的基因调控计划分析奠定了基础。

电突触的构型过滤感觉信息以驱动行为选择

- 神经系统处理感觉信息以产生行为反应的机制中,突触配置起着关键作用。尽管关于化学突触的了解相对丰富,但关于电突触如何调节感觉信息处理及特定情境下行为的研究仍显不足。

- 本研究发现,间隙连接蛋白innexin 1 (INX-1) 是在秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans)中调控热趋向行为情境特异性策略所必需的蛋白。INX-1 在特定神经回路中将两个双侧对称的中间神经元耦合,以整合在温度梯度中的迁移行为所需的感觉信息。

- 在inx-1突变体中,因膜电阻增加及膜电容降低而导致中间神经元脱耦,表现出兴奋性增强和对亚阈值感觉刺激的非正常响应。这种异常响应延长了运动持续时间,使得动物在与环境无关的等温线追踪中被困住。

- 由此可见,电突触的保守配置使得感觉信息的差异化处理成为可能,进而推动了情境特异性行为策略的实施。这项研究为我们理解电突触在神经电路中的重要角色提供了新的视角。

Shedu抗噬菌体防御系统的DNA末端感知与切割

DNA end sensing and cleavage by the Shedu anti-phage defense system – Cell – 2024

- 识别与入侵病原体相关的分子模式是先天免疫系统的一个重要特征。原核生物利用复杂的宿主防御机制来实现先天抗噬菌体免疫。Shedu是一种单组分防御系统,包含一种假定的核酸酶SduA。

- 本研究通过低温电子显微镜(cryo-EM)揭示了SduA四聚体结构的无配体和双链DNA(dsDNA)结合构象,显示SduA的N端结构域形成一个夹具,能够识别游离的DNA末端。末端结合使DNA定位于PD-(D/E)XK核酸酶结构域上,导致dsDNA在5’末端的固定距离处发生切口。Shedu系统的末端导向DNA切割活性在体内防止线性DNA的传播。我们进一步表明,噬菌体通过抑制其依赖重组的DNA复制途径来逃避Shedu免疫。

- 总体而言,这些结果阐明了Shedu系统的抗病毒机制,强调了识别病原体特异性核酸结构是生命所有领域中先天免疫的一个保守特征。

全球细胞器剖析揭示蛋白质组规模的亚细胞定位与重塑

- 了解人类所有蛋白质的亚细胞分布及其在细胞状态变化中的重塑仍然是细胞生物学的核心目标。本文展示了一种高分辨率策略,通过细胞器免疫捕获结合质谱技术来映射亚细胞组织。

- 我们将这一工作流程应用于收集全细胞的膜性和非膜性细胞区室。通过图形分析方法,为7600多种蛋白质分配了亚细胞定位,定义了空间网络,并揭示了细胞区室之间的相互联系。

- 该方法可用于全面分析因细胞扰动引起的蛋白质组重塑。通过对HCoV-OC43病毒感染后的细胞景观进行特征分析,我们发现许多蛋白质的调控主要是由于其空间分布的变化,而非丰度的变化。

- 我们的研究结果表明,蛋白质组范围内的亚细胞重塑分析为阐明细胞反应机制提供了重要见解,揭示了铁死亡在OC43感染中的关键作用。我们的数据集可在organelles.czbiohub.org上进行探索。

胚系稀有结构变异增加儿童实体肿瘤的风险

Rare germline structural variants increase risk for pediatric solid tumors – Science – 2025

- 儿童实体肿瘤占所有新诊断儿童癌症的三分之一,是导致儿童发病率和死亡率的主要原因。尽管以往的研究详尽描述了这些癌症的体细胞驱动因子,但是目前生物医学界对肿瘤发展的早期风险因素缺乏全面理解,而胚系遗传因素被认为在疾病发病机制中扮演重要角色,特别是在肿瘤发病率较低和发病年龄较早的情况下。

- 研究人员提出,稀有的胚系结构变异(SVs)可能是儿童实体肿瘤的一种风险因素,并对其在神经母细胞瘤、尤文肉瘤和骨肉瘤中的影响进行了研究,分析了1765名患者的胚系基因组测序数据及其父母与成人对照组的数据,比较了稀有胚系SVs的模式。

- 结果显示,患者基因组中的稀有SVs数量中位数为7275个。比较神经母细胞瘤与尤文肉瘤的胚系SV率发现,去新变异(de novo SVs)的发生率相较于一般人群相似,但去新变异通常较大且更可能破坏基因。尤其是,男性患者中超过一百万核苷酸的极稀有胚系缺失或重复显著增加。研究发现,某些影响DNA损伤修复基因的SV在神经母细胞瘤和尤文肉瘤患者中富集,进一步证实结构变异对肿瘤致病性的重要性。

- 总体而言,这项研究表明,稀有胚系SVs在儿童实体肿瘤中是重要的风险因素,尤其在神经母细胞瘤中表现更为显著。这一发现强调了将胚系SVs纳入儿童实体肿瘤易感性研究和临床实践的必要性,为未来的临床干预和治疗策略提供了新的思路。

基于宏转录组学的多酚代谢肠道微生物酶的发现与特征研究

- 本研究利用宏转录组学分析,识别了人类肠道微生物中普遍存在的儿茶酚去羟化酶。这些酶可能通过代谢膳食多酚对人类健康产生影响。

- 我们发现在肠道微生物中高表达的一个新型儿茶酚去羟化酶(Gp Hcdh)来自Gordonibacter pamelaeae,该酶能够去羟化丰富的抗炎多酚化合物——羟基咖啡酸(HCA)。

- 进一步的实验表明,Gp Hcdh的活性与十字花科蔬菜的抗炎活性相关,其表达水平在不同个体的肠道微生物群中存在显著差异。这暗示Gp Hcdh的活性可能削弱富含多酚膳食的抗炎益处。

- 我们结合宏转录组学分析和生化特征研究,展示了揭示肠道微生物酶的潜力,并分析了宿主炎症与特定多酚代谢肠道微生物酶之间的可能关联,为未来的营养学研究提供了重要的线索。

垂体内分泌细胞直接光感应调节激素释放与色素形成

- 最近对各种器官中非视觉光感受器的发现引发了对其作用及机制的深入研究。

- 本研究识别出日本稻鱼(medaka)垂体中一种新的激素释放机制,该机制由光诱导。钙离子(Ca2+)成像分析显示,分泌黑色素刺激激素的垂体内分泌细胞(黑素细胞)在短波长光照射时,胞内Ca2+浓度显著增加。

- 我们识别出Opn5m作为驱动这一反应的关键分子。通过敲除opn5m,黑色素生成受到削弱,导致皮肤中酪氨酸酶表达降低。这一发现表明,垂体黑素细胞通过直接接收短波长光,触发一条可能与紫外线辐射保护相关的信号通路。

- 以上结果为理解内分泌系统如何将环境光线转化为生理反应提供了新的视角,并为相关生物学机制的研究奠定了基础。

感觉对前庭-眼睛反射的成熟并非必需

Sensation is dispensable for the maturation of the vestibulo-ocular reflex – Science – 2025

- 脊椎动物通过一个神经回路来稳定视觉,该回路将感知的运动不稳定性转化为眼睛的补偿性反转。感觉反馈在整个生命过程中对前庭-眼睛反射进行调节。

- 本研究探讨了在有或没有感觉的情况下,斑马鱼幼虫前庭-眼睛反射回路组件的功能发育。

- 研究发现,盲鱼也能正常稳定视线,并且其对身体倾斜的神经反应在行为成熟之前就已完成。而运动神经元与眼肌之间的突触则与行为成熟的时间过程相似。在没有前庭感觉经验的幼虫中,虽然神经肌肉接头已成熟,但它们仍展现强烈的前庭-眼睛反射。因此,神经肌肉接头的发育,而非感觉经验,决定了这一古老行为的成熟速度。

- 这项研究表明,感觉输入并非前庭-眼睛反射成熟的必要条件,这为理解神经回路的发育提供了新的视角。

Mus GPR4和Xenopus GPR4的质子感知的进化研究和结构基础

Evolutionary study and structural basis of proton sensing by Mus GPR4 and Xenopus GPR4 – Cell – 2024

- 动物通过进化出pH感知膜受体,例如G蛋白偶联受体4(GPR4),来监测与其生理相关的pH变化并产生适应性反应。然而,GPR4质子感知的进化轨迹和结构机制仍未被充分阐明。

- 我们观察到GPR4活性的最佳pH与不同物种的血液pH范围呈正相关。通过解析不同pH条件下的Xenopus tropicalis GPR4(xtGPR4)和Mus musculus GPR4(mmGPR4)的7个冷冻电镜(cryo-EM)结构,我们发现HECL2-45.47和H7.36的质子化能够建立极性网络并增强细胞外环2(ECL2)与7跨膜(7TM)区域之间的紧密结合,这一机制在不同物种中普遍存在。

- 此外,特定的细胞外HECL2-45.41的质子化有助于xtGPR4更酸性最佳pH范围的形成。总体而言,我们的研究从结构、功能和进化的角度揭示了GPR4质感知的共性与特性机制。

质子感知G蛋白偶联受体的分子基础

Molecular basis of proton sensing by G protein-coupled receptors – Cell – 2024

-

三种质子感知G蛋白偶联受体(GPCRs)——GPR4、GPR65和GPR68——通过响应细胞外pH值来调节多种生理功能。然而,质子如何激活这些受体的机制尚不清楚。

-

为了揭示质子感知残基的空间排列,我们利用冷冻电镜(cryo-EM)技术解析了每种受体的结构。通过深度突变扫描(DMS),我们生成了约9,500个GPR68突变体,并测量了它们对信号传导和表面表达的影响,从而确定了每个残基在GPR68激活中的功能重要性。

-

恒pH分子动力学模拟进一步揭示了关键残基的构象变化和质子化模式。这种无偏倚的研究方法表明,与其他质子敏感通道和受体不同,没有一个单一的关键位点负责质子识别。相反,一个由可滴定残基组成的网络从细胞外表面延伸到跨膜区域,最终汇聚到经典基序上,从而激活质子感知GPCRs。

-

我们的研究整合了结构解析、分子动力学模拟和无偏倚的功能分析,为理解GPCR信号传导的复杂性提供了一个框架。这一发现不仅揭示了质子感知GPCRs的独特激活机制,还为未来研究其他GPCRs的配体识别和信号传导机制提供了新的思路。

-

这一研究为开发针对质子感知GPCRs的药物提供了重要的理论基础,特别是在调节pH相关疾病(如炎症和癌症)方面具有潜在的应用价值。

地球古老、智慧且大型动物的丧失

Loss of Earth’s old, wise, and large animals – Science – 2024

-

人类活动导致野生动物种群中老年个体的减少,许多地球上最古老、通常体型最大且经验最丰富的个体已从生态系统中消失。这种丧失的生态和社会经济后果尚不明确。尽管生物衰老的负面影响已被广泛研究,但老年个体在生态或保护中的重要性却被忽视。然而,新兴研究表明,老年个体提供了独特的生物、生态、文化和生态系统服务功能,这些功能随着这些老年个体的被开发而逐渐丧失。本文综述了野生环境中老年且通常智慧的个体丧失可能带来的全球后果,并强调了长寿保护作为解决方案的重要性。

-

动物种群年龄结构向年轻化的转变正在导致有害的生态、社会和经济后果。研究表明,老年个体在基础生物和生态过程中具有重要作用,包括繁殖和种群补充、信息获取与文化传递、营养动态以及种群对生态和人为干扰的抵抗力和恢复力。老年个体的重要性跨越了从甲壳类、软体动物、海绵和珊瑚到鱼类、海龟、鸟类、大象、鲸类、食肉动物和人类等多种类群。老年个体的益处与衰老范式形成对比,但得到了生活史理论、行为生态学和老年个体储存效应的支持。

-

新的研究、政策和长寿保护行动需要保护并恢复由老年、通常体型更大且经验更丰富的动物提供的独特生态角色和生态系统服务。长寿过度捕捞应被视为一种过度捕捞类型,长寿保护应被视为《联合国生物多样性公约》维护生态系统结构和功能的义务。尽管老年个体的丧失导致种群衰退、崩溃和灭绝,但国际自然保护联盟(IUCN)红色名录尚未在其濒危物种评估标准中纳入年龄结构的截断问题。

-

长寿保护应成为某些鱼类和野生动物管理的明确目标,这需要制定检测和测量长寿损耗(即年龄截断)的方法,以制定可持续渔业、野生动物管理和濒危物种恢复的政策。通过基于年龄和大小的捕捞法规、捕获和释放、时间和区域限制以及保护区网络等策略,减少老年个体的死亡率是可行的。研究和管理的优先事项应包括:理解老年个体如何通过储存效应增强种群恢复力和群落稳定性;老年群体如何适应和恢复气候变化及其他人为压力;老年和大型个体的营养动态及其在食物网结构和功能中的作用;老年个体的知识、社会性、文化、决策和其他行为如何影响社会等级、迁徙、栖息地利用和生存;以及如何实施政策和策略以恢复和保护长寿损耗种群的年龄结构。

保护性抗体靶向疟疾孢子体蛋白裂解后暴露的隐秘表位

-

疟疾是全球发病率和死亡率的主要原因之一。尽管世界卫生组织推荐的两种疟疾疫苗(RTS,S/AS01和R21/Matrix M)已在流行地区部署,但仍需新的干预措施以进一步减轻疟疾负担。这些疫苗和正在开发的单克隆抗体(mAbs)主要靶向恶性疟原虫(Pf)环孢子体蛋白(PfCSP)的中心重复区域或其相关表位。然而,PfCSP的抗原性景观仍有待进一步探索。本研究通过分析人类抗体对疟疾感染或疫苗接种后孢子体表面的反应,揭示了新的保护性靶点。

-

研究团队开发了一种抗原无关的筛选流程,从单个B细胞中筛选出能够结合完整Pf孢子体表面的抗体。通过一系列去选择步骤,排除了靶向传统PfCSP表位的抗体,最终分离出10种不与重组PfCSP结合但强烈结合Pf孢子体的mAbs。这些mAbs的结合依赖于PfCSP的两个连续修饰:N端裂解和随后的谷氨酰胺转化为焦谷氨酸(pGlu)。

-

通过质谱分析,研究团队发现这种名为pGlu-CSP的表位在孢子体表面普遍存在。X射线结构研究证实,环状焦谷氨酸残基及其相邻的PfCSP特异性氨基酸是mAbs结合的关键残基。这些mAbs结合的最小表位为pGlu96PADGNP102,与之前分离的PfCSP反应性mAbs的表位不同。其中,mAb MAD21-101在FRG-HuHep人肝嵌合小鼠模型中表现出对Pf孢子体感染的完全保护作用,且不与R21疫苗结合,表明其在疫苗部署地区使用时不会干扰疫苗功能。

-

本研究首次揭示了Pf孢子体表面的隐秘pGlu-CSP表位作为保护性抗体的靶点。这些mAbs不结合PfCSP中心重复区域,因此不会干扰已部署的疫苗功能,为其临床开发提供了依据。此外,这些mAbs的发现为研究PfCSP裂解及其在肝细胞入侵中的作用提供了新资源,展示了抗原无关方法在识别感染性病原体保护性免疫靶点中的实用性。

通过细胞外囊泡移植gasdermin孔传播焦亡至旁观细胞

- 由gasdermins(GSDMs)介导的焦亡在感染和炎症中起着关键作用。焦亡触发了包括损伤相关分子模式(DAMPs)在内的炎症分子的释放。然而,焦亡的后果,尤其是超出白细胞介素(IL)-1细胞因子和DAMPs的炎症调控机制,尚不明确。

- 我们在体外和体内展示了焦亡从死亡细胞向旁观细胞的细胞间传播。我们发现焦亡细胞释放的细胞外囊泡(EVs)是向原始细胞传播溶解性死亡的传播者,从而促进炎症。DNA-PAINT超分辨率和免疫电子显微镜揭示了焦亡细胞释放的EVs上的GSDMD孔结构。

- 重要的是,焦亡EVs将GSDMD孔移植到旁观细胞的质膜上并杀死它们。总体而言,我们证明了GSDMD孔的细胞间囊泡移植传播了焦亡,揭示了控制疾病相关旁观细胞死亡的类似多米诺骨牌效应。

- 这些发现揭示了焦亡在细胞间传播的新机制,为理解炎症和疾病相关的细胞死亡提供了新的视角。

肿瘤免疫类

(~ ̄▽ ̄)~ 肿瘤内施用基于mRNA的疫苗以调动记忆免疫与针对固态肿瘤的免疫反应

已经入库

- 本研究提出了一种创新的癌症免疫治疗方法,即通过肿瘤内注射mRNA-脂质纳米颗粒,携带病原体抗原,与传统疗法相比,该方法在多个固态肿瘤模型中显示出更显著的肿瘤抑制效果,并有效延长小鼠生存期。

- 研究重点在于如何利用已存在的针对病原体抗原的免疫记忆来加强治疗效果。我们在已接种过BNT162b2疫苗的小鼠模型中进行试验,发现可有效将肿瘤细胞标记为表达SARS-CoV-2刺突蛋白的细胞,启用记忆免疫。

- 这种以刺突蛋白为目标的策略不仅能高效杀伤肿瘤细胞,还通过改变肿瘤微环境(TME)调动免疫细胞,重塑TME,从而促进抗原扩散并引发强大的肿瘤特异性T细胞反应,实现全身性的抗肿瘤免疫激活。

- 此外,结合BNT162b2的治疗效果与抗PD-L1疗法,显示出对“冷肿瘤”类型的显著疗效。由于全球大量人群已通过疫苗接种或感染获得了针对多种病原体的记忆免疫,因此我们认为其他针对如乙型肝炎病毒及流感病毒的mRNA疫苗也可迅速应用于临床,并展现出治疗各类癌症的巨大潜力,同时可能有效破解潜在的药物抵抗问题。

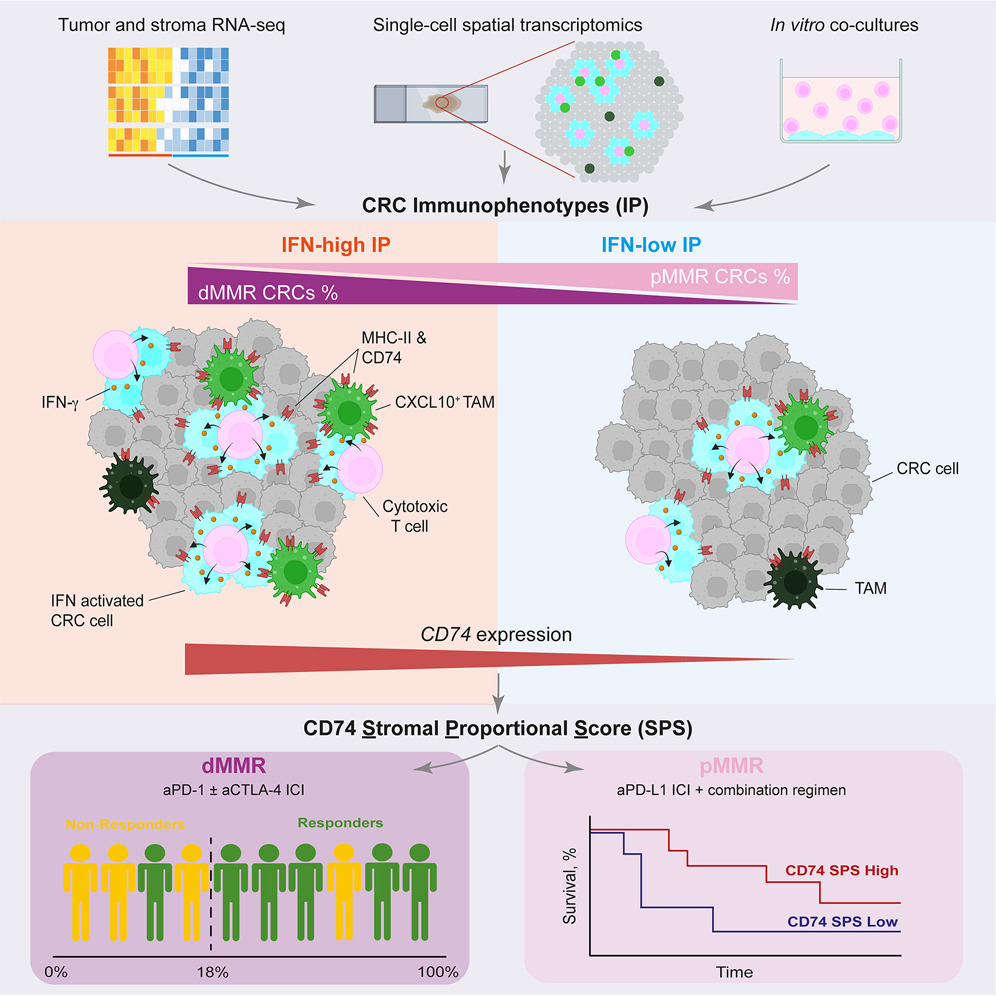

(~ ̄▽ ̄)~ 结直肠癌中构成性干扰素高免疫表型定义了对免疫疗法的反应

已经入库

- 在转移性缺失错配修复(dMMR)结直肠癌(CRC)患者中,接受免疫检查点抑制治疗(ICI)后的反应率不到50%。因此,识别并扩大对此疗法有效的患者群体成为当务之急。

- 我们的研究表明,增强型干扰素免疫表型,局部富集于细胞毒性淋巴细胞和抗原呈递巨噬细胞,是实现疗效所必需的。

- 这一免疫表型不仅限于dMMR CRC,还包含一部分错配修复正常(pMMR)CRC患者。单细胞空间分析和体外细胞共培养实验表明,产生干扰素的细胞毒性T细胞可诱导邻近巨噬细胞和肿瘤细胞上调抗原呈递,包括主要组织相容性复合体(MHC)Ⅱ类的特征性链CD74。

- 表达高水平CD74的dMMR CRC患者对免疫检查点抑制治疗有良好反应,而部分CD74高表达的pMMR CRC患者在接受ICI治疗时,其无进展生存期也明显改善。

- 因此,CD74的丰度可以作为一种标志,识别构成性干扰素高免疫表型,从而预测CRC患者在免疫治疗中的临床获益,且这一特征独立于肿瘤突变负荷或MMR状态。

p53损失后的慢性病毒模拟诱导促进免疫逃逸

Chronic viral mimicry induction following p53 loss promotes immune evasion – Cancer Discov – 2025

- 表观遗传治疗可以促进免疫性重复元素的转录,从而通过“病毒模拟”反应消灭癌细胞。然而,癌症启动事件也能促进重复元素的转录,其对癌症启动的贡献以及癌细胞在肿瘤初期逃避致死性病毒模拟反应的机制仍不甚了解。

- 本研究对输卵管早期癌前病变进行特征分析,并结合同种异体上皮性卵巢癌模型,探讨p53抑癌蛋白失活后的肿瘤发生初期事件。

- 结果表明,p53损失允许免疫性重复元素的转录以及慢性病毒模拟的激活,进而增加细胞对细胞质核酸的耐受性并降低细胞的免疫原性。这一选择过程在一定程度上可以通过药理方法得到减轻。

- 整体来看,p53损失后病毒模拟条件化促进了癌细胞的免疫逃逸,且这一机制可能成为早期癌症拦截的药理靶点,为未来癌症的预防及治疗提供新的思路。

- 本研究促进了我们对癌症发生早期机制的理解,并强调了针对病毒模拟途径的潜在治疗策略,为肿瘤微环境中的免疫调节提供了新的研究方向。

多酶抑制剂筛选识别保持干细胞样嵌合抗原受体T细胞的抑制剂

- 嵌合抗原受体T细胞(CAR T细胞)具有T干细胞(TSCM)细胞样表型特征,这种特征有助于维持持久的抗肿瘤效应。本研究进行了全自动的高通量筛选,旨在识别能够保持人类TSCM细胞样CAR T细胞的激酶抑制剂(KIs)。

- 研究发现三种激酶抑制剂,UNC10225387B、UNC10225263A和UNC10112761A,这些抑制剂在体外处理后显著增加了健康供体和癌症患者的CD45RA+CCR7+TCF1hi TSCM细胞样CAR T细胞的频率。KI处理的CAR T细胞在体外和小鼠肿瘤模型中显示出增强的抗肿瘤效应。

- KI鸡尾酒 preferentially maintains TSCM cell-like phenotype in CAR T细胞来源于初始T细胞,并导致转录组变化,而不抑制T细胞激活或调节染色质组织。KI鸡尾酒以剂量依赖的方式直接作用于特定激酶,包括ITK、ADCK3、MAP3K4和CDK13,这些激酶与保持TSCM细胞样CAR T细胞密切相关。

- 单独或组合敲除这些激酶可以富集TSCM细胞样CAR T细胞,但只有在KI鸡尾酒存在的条件下生成的CAR T细胞在刺激肿瘤细胞时显示出强烈的扩增和分化。总体而言,战略性靶向激酶的短暂药理抑制能够维持CAR T细胞的干细胞样特征,并增强其抗肿瘤活性。

免疫检验点抑制在肾细胞癌中卓越反应的免疫基因组决定因素

- 免疫检查点抑制剂在某些患者中能够引发“卓越”的持久反应,但在转移性透明细胞肾细胞癌(mccRCC)患者中,卓越反应(ER)的分子机制尚未得到充分定义。本研究分析了未接受治疗的mccRCC患者的术前基因组和转录组数据,这些患者接受了常规免疫疗法,包括程序性细胞死亡蛋白1(PD1)/配体1(PDL1)与细胞毒性T淋巴细胞相关蛋白4抑制剂的组合(IO/IO),以及PD1/PDL1与血管内皮生长因子(VEGF)受体抑制剂的组合(IO/VEGF)。

- 在IO/IO组中,与不反应者相比,ER患者的克隆新抗原负荷显著较高。而在IO/VEGF组中,ER患者显示出B细胞受体信号通路显著富集、三级淋巴组织结构(TLS)特征的明显表达和代谢活动增加的证据。

- 这些结果提示,ER可能与克隆新抗原驱动的细胞毒性T细胞反应和肿瘤微环境中TLS的形成相关。针对T细胞和B细胞的抗肿瘤免疫双向激活的治疗组合或许在实现ccRCC免疫治疗的卓越效果中具有重要意义。

- 本研究结果为我们理解不同治疗组合如何增强患者对免疫治疗的反应提供了新的见解,尤其是在克隆新抗原的激活及其与B细胞相关的免疫反应如何在肿瘤微环境中相互作用方面。

渗透性浆细胞通过IgG-肿瘤结合维持胶质母细胞瘤干细胞

- 胶质母细胞瘤是一种高度侵袭性的原发性脑肿瘤,其中胶质母细胞瘤干细胞(GSCs)维持肿瘤内的等级结构。浆细胞(PCs)作为B细胞免疫系统的重要效应细胞,其在胶质母细胞瘤中的作用尚未得到充分研究。

- 本研究利用单细胞RNA测序及B细胞受体测序分析肿瘤浸润的B细胞,并发现,在胶质母细胞瘤浸润的B细胞群体中,浆细胞的数量异常增加,其体内突变水平较低,并与较差的预后相关。

- 浆细胞分泌免疫球蛋白G(IgG),通过IgG-FcγRIIA-AKT-mTOR通路刺激GSC的增殖。阻断IgG-FcγRIIA的旁分泌信号传导能够抑制GSC的增殖和自我更新能力。此外,胶质母细胞瘤浸润的浆细胞通过CCL2-CCR2趋化因子程序被招募到GSC的微环境中。GSC进一步通过广泛使用的单克隆抗体免疫检查点抑制剂,通过FcγRIIA信号通路获取增殖信号。

- 我们的数据为了解胶质母细胞瘤中的B细胞群体建立了一个图谱,并为针对肿瘤细胞内在特性和微环境依赖性提供了组合靶向的框架,这对于弥补目前的治疗缺口具有重要意义。

供体来源GD2特异性CAR T细胞在复发或难治性神经母细胞瘤中的应用

Donor-derived GD2-specific CAR T cells in relapsed or refractory neuroblastoma – Nat Med – 2025

- 采用针对二唇糖脂-GD2的异基因嵌合抗原受体(CAR)T细胞(ALLO_GD2-CART01)可能为复发或难治性高风险神经母细胞瘤(r/r HR-NB)患者提供一种治疗选择,特别是对于那些对自体GD2-CART01反应不佳或面临深度淋巴细胞减少的患者。

- 本文报告了五名对三种以上不同治疗方案无反应的HR-NB儿童接受ALLO_GD2-CART01的病例系列。其中四名患者曾接受过异基因造血干细胞移植。所有患者均经历了2级或3级的细胞因子释放综合征,同时有一例出现2级神经毒性。四名患者出现中度急性移植物抗宿主病(graft-versus-host disease)。

- ALLO_GD2-CART01在体内持续超过六周。治疗后,观察到两个完全缓解病例,并有一例维持反应;此外,也有一例部分缓解和一例稳定状态。通过与患者相匹配的外周血ALLO_GD2-CART01进行RNA测序分析,我们发现与T细胞激活和迁移相关的基因上调。输注后,转录组信号分析显示与减少氧气水平、体液免疫反应、细胞极化和免疫突触形成相关的基因富集。与自体CAR T细胞相比,ALLO_GD2-CAR T细胞则表征为与T细胞增殖、免疫突触形成和细胞趋化相关的通路。

- 这些结果支持ALLO_GD2-CART01在r/r HR-NB儿童中的安全性和有效性值得在前瞻性试验中进一步研究。

利用Cas13d多重抑制免疫抑制基因用于组合癌症免疫疗法

美国康涅狄格州纽黑文耶鲁大学医学院遗传学系

- 肿瘤微环境(TME)的复杂性使得需要使用多种药物组合以实现最佳免疫治疗。本文提出了一种通过基因沉默的多重通用组合免疫疗法(MUCIG),该方法使用CRISPR-Cas13d系统来沉默TME内的多种内源性免疫抑制基因,以促进TME重塑并增强抗肿瘤免疫。

- MUCIG载体靶向四种基因(Cd274/Pdl1、Lgals9/Galectin9、Lgals3/Galectin3和Cd47),通过腺相关病毒(AAV)传递的AAV-Cas13d-PGGC在多个同系肿瘤模型中展示了显著的抗肿瘤疗效,促进了CD8+ T细胞的浸润,同时减少了中性粒细胞的数量。整体转录组分析验证了四种靶基因的准确沉默,且显示出有限的潜在非靶向或下游基因改变。与相应的shRNA治疗和单基因沉默相比,AAV-Cas13d-PGGC表现出了更优越的效果。

- 我们进一步通过采用高保真度Cas13d(hfCas13d)优化了MUCIG,该系统同样在基因沉默和体内抗肿瘤效力方面表现出显著效果,无体重减轻或肝毒性。

- MUCIG提供了一种可编程的普遍方法,用于在体内沉默多种免疫基因,适用于多种肿瘤类型的广泛效益。

癌症中中性粒细胞的异质性及其对治疗靶向的影响

TME中中性粒细胞功能分化的决定性因素是?

- 中性粒细胞在保护宿主免受病原体侵害和促进组织重塑方面发挥着关键作用。它们具有多种功能所需的工具,在癌症中发挥着重要作用,但主要与负面临床结果和对治疗的抵抗相关。虽然中性粒细胞在癌症中的具体作用极为复杂且具争议性,但其功能多样性和对微环境的敏感性使得其功能状态显得尤其重要。

- 在本研究中,作者讨论了中性粒细胞的功能多样性可归因于两个主要功能状态的观点。这两个状态分别是经典激活的中性粒细胞和病理性激活的免疫抑制性髓源性抑制细胞。

- 研究指出,中性粒细胞中的抗微生物因子可能有助于肿瘤进展,同时揭示了支配病理性激活髓源性抑制细胞的基本机制。这些功能状态在癌症中的作用大相径庭,因此在治疗靶向中需要给予单独考虑。

- 通过这一视角,研究强调了深入理解中性粒细胞在癌症中的不同角色对于开发精准的免疫治疗策略的重要性,以实现更有效的肿瘤治疗方案。

炎症小体通过抑制Ras对Myc驱动的淋巴瘤发生的保护作用

A stromal inflammasome Ras safeguard against Myc-driven lymphomagenesis – Nat Immunol – 2025

- 本研究探讨了炎症小体在癌症中的多重功能,着重于其在癌症前期初始细胞转化过程中的作用。研究发现,炎症小体具有保护作用,通过抑制Ras来抑制恶性转化。

- 缺乏炎症小体的小鼠骨髓中观察到造血干细胞(HSC)增殖增加。与炎症小体缺失的基质相关的HSC表现出与Ras通路活化相关的基因特征,且相关的细胞因子、趋化因子和生长因子受体的表达水平显著提高。

- 炎症小体缺失导致HSC内部形成Ras依赖的有丝分裂状态,为Myc解除调控后的B细胞淋巴瘤发生提供了基础,并缩短了其癌前阶段,导致恶性肿瘤发生的加速。

- 研究表明,炎症小体通过抑制Ras来维护组织平衡,以防止Myc-Ras合作这一常见的致癌机制,因此建立了一种自然防御机制抵御恶性转化。这些发现对预防血液恶性肿瘤的治疗策略提供了新的思路。

CTLA-4检查点疗法的疗效依赖于IL-21信号介导PD-1+CD8+ T细胞的细胞毒性重编程

- 本研究探讨了抗程序性细胞死亡蛋白1(PD-1)和抗细胞毒性T淋巴细胞相关蛋白4(CTLA-4)疗法的疗效机制,发现针对晚期黑色素瘤患者的PD-1+CD8+ T细胞(TResp)群体的免疫特征存在差异。结合疗法使TResp细胞从疲惫状态转变为更具细胞毒效应的状态,而单独应用抗PD-1治疗则未见此效应。

- 通过单细胞转录组和T细胞受体库分析,研究人员发现扩张的PD-1+CD8+ T细胞克隆显示出不同的效应程序调控特征,STAT1和STAT3的利用以及与白细胞介素(IL)-21信号相关的抗肿瘤特异性在组合治疗和单独抗CTLA-4治疗中表现明显不同。

- 在B16F10黑色素瘤模型中,Il21r缺失或抗IL-21受体阻断均使CTLA-4阻断的治疗效力丧失。这表明IL-21信号通路对TResp的作用在设计基于抗CTLA-4的检查点疗法中至关重要。

- 综上所述,研究强调了IL-21信号与抗CTLA-4治疗的关键性,并指出其与抗PD-1单疗法在信号传导方面的显著差异。

抗原经验历史指导CD8+ CAR T细胞在抗白血病反应中的不同功能状态

- 虽然嵌合抗原受体(CAR)T细胞在B系肿瘤的治疗中表现出色,但CAR后复发现象普遍存在,且在其他肿瘤中的有效性受到限制。这些挑战可以通过理性的操控CAR T细胞功能来解决。本文研究了特异性T细胞抗原经验对后续CD8+ CAR T细胞活性的影响。

- 研究发现,先前暴露于抗原使得CAR T细胞对表达低靶抗原密度的白血病表现出更优越的效应功能,但同时牺牲了增殖能力,并在限制的CAR剂量下容易出现功能障碍。

- 观察到源自初始和记忆细胞的CAR T细胞在时间轨迹上的转录组和表观遗传特征显著不同,RUNX家族转录因子被识别为增强初始来源CD8+ CAR T细胞功能的潜在靶点。通过过表达RUNX2基因,我们观察到小鼠CAR T细胞的抗肿瘤效能得到增强,且效果依赖于先前的细胞状态,同时提高了人类CAR T细胞的功能。

- 我们的数据表明,CAR T细胞的先前抗原经验决定了其功能特征及其在转录因子介导的功能增强中的适应性。本研究加强了对CAR T细胞在抗肿瘤反应中不同功能状态的理解,为增强其抗肿瘤活性提供了新的策略。

中性粒细胞外陷阱通过扩展IL-10表达的类自然B细胞促进大网膜前转移微环境的形成

- 在腹腔液中散布的癌细胞通常会定植于大网膜脂肪相关淋巴集群,但其机制尚不清楚。

- 本研究识别出在早期卵巢癌的小鼠和女性体内,大网膜中类自然B细胞的积累与中性粒细胞通过释放称为中性粒细胞外陷阱(NETs)的染色质纤维的排出密切相关。

- 通过使用基因修饰的NET缺乏小鼠、药理学抑制NETs和移植B细胞转移实验,我们发现NETs可诱导转移前大网膜中趋化因子CXCL13的表达,从而刺激腹腔类自然B细胞的招募,并通过产生白细胞介素(IL)-10促进调节性T细胞的扩展与大网膜转移。

- 体外研究显示,NETs通过失活SHP-1(一种抑制B细胞激活途径的磷酸酶)以及产生活性氧物种,诱导类自然B细胞中IL-10的产生。

- 这些发现揭示了NETs如何改变前转移大网膜中的免疫细胞动力学,使这一微环境更加适合癌细胞的定植,为肿瘤转移提供了新的理解和可能的治疗靶点。

临床类

1990至2021年间工作年龄人群消化道癌症的趋势与跨国不平等

- 消化道(GI)癌症日益成为全球健康负担,尤其是对工作年龄人群(WAP,15-64岁)影响深远,但这一群体的相关研究相对欠缺,影响了社会与经济福祉的评估。

- 本研究利用2021年全球疾病负担研究的数据集,评估1990至2021年间六种GI癌症在工作年龄人群中的发病率趋势与跨国不平等,包括案例数量、粗发病率和年龄标准化发病率(ASIR)。通过国家、地区和全球层面分析,综合考虑总体趋势、地方差异和社会人口指数(SDI),并运用标准健康公平方法量化国家间的不平等。

- 研究结果显示,到2021年,结直肠癌成为工作年龄人群中负担最重的GI癌症。1990至2021年间,GI癌症数量增加了51.9%,不过ASIR却下降了23.4%。发病率存在地理差异,中国和蒙古的病例以及ASIR均处于最高水平。高SDI国家的发病率明显集中,且随着时间推移,不平等现象加剧。

- 尽管工作年龄人群的ASIR总体呈下降趋势,高发病率、地区差异及不均衡的疾病负担凸显了有必要开展灵活、针对性的医疗干预,以支持政策制定和医疗资源分配。

结直肠癌标准辅助治疗后阿司匹林的效果评估(ASCOLT):国际多中心第3期随机双盲安慰剂对照试验

- 本研究探讨了阿司匹林在结直肠癌二次预防中的安全性与有效性,尤其是其在结直肠癌标准辅助治疗后使用的效果。先前的研究表明,阿司匹林能有效降低结直肠癌的发生率。

- 该试验共在11个国家和地区的66个中心进行,纳入了18岁及以上、经过手术并完成至少3个月化疗(或更长时间)的Dukes’ C或高风险Dukes’ B期结肠癌及Dukes’ B或C期直肠癌患者。研究将患者随机分为每日服用200 mg阿司匹林或安慰剂组,随访时间为5年。主要终点为无病生存期。

- 在2009年到2021年期间,共有1587名患者被随机分配,其中1550名符合修改后的意图治疗分析标准;他们中57%的患者为男性,年龄中位数为57岁。研究结果显示,在阿司匹林组的5年无病生存率为77.0%,而安慰剂组为74.8%(风险比为0.91,p=0.38),阿司匹林对无病生存期无显著改善作用。

- 虽然阿司匹林200 mg每日服用3年在耐受性方面表现良好,但未能显著改善结直肠癌患者的无病生存率。对特别关注的不良事件进行分析,阿司匹林组未出现急性心肌梗死及缺血性脑血管事件,而在安慰剂组中分别有2例;同时,阿司匹林组报告的严重不良事件发生率不明显高于安慰剂组。

(~ ̄▽ ̄)~ 根除疗法在H. pylori阳性个体中预防胃癌的效果:随机对照试验和观察性研究的系统评价与荟萃分析

- 研究表明,筛查和治疗幽门螺杆菌(H. pylori)在普通人群或早期胃肿瘤患者中可能减少胃癌的发生率和死亡率。本研究更新了关于此问题的随机对照试验(RCT)的荟萃分析。

- 研究回顾了截至2024年10月4日的文献,识别了针对H. pylori阳性成年人(在基线没有胃肿瘤)或H. pylori阳性胃肿瘤患者(接受内镜黏膜切除术(EMR))进行根除疗法的研究,这些研究涉及随机对照试验和观察性研究。对照组在RCT中接受安慰剂或未实施根除疗法,观察性研究则也未进行根除疗法。随访时间均≥2年。我们估计了胃癌发生率和死亡率的相对风险(RR)。

- 本次分析包括11项RCT和13项观察性研究。结果显示,对于健康的H. pylori阳性个体,接受根除疗法的患者其胃癌发生RR为0.64(95% CI 0.48-0.84);对于接受EMR的H. pylori阳性肿瘤患者,RR为0.52(95% CI 0.38-0.71)。在健康H. pylori阳性个体中,死亡RR为0.78(95% CI 0.62-0.98)。观察性研究中,H. pylori阳性且基线无胃肿瘤的个体,其未来胃癌发生RR为0.56(95% CI 0.43-0.73),而对于接受EMR的病例,RR为0.19(95% CI 0.06-0.61)。

- 本荟萃分析进一步证明了在H. pylori阳性个体中实施根除疗法可以预防胃癌,且在不同设计研究中的结果一致,这为临床应用提供了坚实依据。

Tucatinib和trastuzumab在HER2突变转移性乳腺癌中的应用:第二阶段筐试验

- 人类表皮生长因子受体2(HER2,也称为ERBB2)信号通路促进细胞生长和分化,在多种肿瘤类型中(如乳腺癌、胃癌和结直肠癌)表现为过表达。针对HER2的疗法已显示出对这些肿瘤的临床活性并获得了监管批准;然而,HER2突变的肿瘤中HER2疗法的有效性尚未得到广泛研究。

- 该研究SGNTUC-019是一项开放标签的第二阶段筐试验,评估HER2靶向酪氨酸激酶抑制剂tucatinib与trastuzumab联合应用在HER2改变的实体瘤患者中的效果。研究纳入了31名重度预处理的女性患者,这些患者经过局部检测被判定为HER2突变转移性乳腺癌且HER2阴性。雌激素受体(HR)阳性的患者还接受了fulvestrant治疗。

- 主要终点的整体反应率为41.9%(90%置信区间(CI):26.9-58.2)。次要终点的反应持续时间和无进展生存期分别为12.6个月(90% CI:4.7至不可估算)和9.5个月(90% CI:5.4-13.8)。未发现新的安全信号,且观察到了针对多种HER2突变的反应,包括酪氨酸激酶和细胞外结构域的突变。

- tucatinib和trastuzumab的无化疗方案在重度预处理的HER2突变患者中展现了具有临床意义的抗肿瘤活性,且具有持久的反应和良好的耐受性。这些数据支持对这一患者群体进一步研究HER2靶向疗法的必要性。临床试验注册:NCT04579380。

全国范围内人工智能在基于人群的乳腺X线筛查中的实际应用

“自愿选择是否使用AI系统”在实施中存在很大的不确定性

- 尽管人工智能(AI)在乳腺X线筛查中的回溯性评估显示了良好的前景,但缺乏前瞻性研究。本研究(PRAIM)为一项观察性、多中心、真实世界的非劣性实施研究,旨在比较AI支持的双重阅片与传统双重阅片(不使用AI)在德国12个站点中对50-69岁女性有组织的乳腺X线筛查的效果。

- 参与研究的放射科医师自愿选择是否使用AI系统。从2021年7月到2023年2月,共有463,094名女性接受筛查,其中260,739名在AI支持下被筛查,由119名放射科医师进行。使用AI支持的筛查组乳腺癌的检测率为每千人6.7例,较对照组的5.7例高出17.6%(95%置信区间:+5.7%,+30.8%),且统计上显著优于对照组。

- AI组的召回率为每千人37.4例,低于且与对照组的38.3例相比不劣(百分比差异:-2.5%(-6.5%,+1.7%))。AI组的召回阳性预测值(PPV)为17.9%,而对照组为14.9%。AI组的活检阳性预测值为64.5%,对照组为59.2%。

- 与标准双重阅片相比,AI支持的双重阅片在提高乳腺癌检测率的同时,没有对召回率产生负面影响,强烈表明AI可提升乳腺X线筛查的指标。这一结果为未来乳腺癌筛查中AI的应用提供了实证支持。

新辅助抗PD-1单药或与抗TIGIT或溶瘤病毒联合治疗可切除IIIB-D期黑色素瘤:1/2期临床试验

已经入库

- 新辅助免疫疗法在黑色素瘤中显示出抗肿瘤活性。全球、滚动臂的1/2期适应性设计KEYMAKER-U02试验的分支研究02C评估了新辅助 pembrolizumab(抗PD-1)单药及其与其他药物联合的疗效,随后进行adjuvant pembrolizumab治疗,针对IIIB-D期黑色素瘤。

- 本研究报告了前3个治疗组的结果:pembrolizumab联合vibostolimab(抗TIGIT)、pembrolizumab联合gebasaxturev(A21型柯萨奇病毒)、以及pembrolizumab单药疗法。接受pembrolizumab联合vibostolimab的患者中,10例(38%)出现病理完全缓解;pembrolizumab联合gebasaxturev中,7例(28%)出现病理完全缓解;而pembrolizumab单药中,则有6例(40%)获得病理完全缓解。

- 主要病理反应在各治疗组中分别为:pembrolizumab联合vibostolimab有13例(50%),联合gebasaxturev为10例(40%),单药为7例(47%)。安全性可控,pembrolizumab联合vibostolimab的治疗相关不良事件发生率为92%(24/26),联合gebasaxturev为84%(21/25),单药为80%(12/15),其中3级或4级的不良事件分别为:2例(8%)、7例(28%)和1例(7%)。

- 没有由于不良事件引起的死亡事件。根据RECIST v1.1的探索性客观反应,在各组中分别观察到:13例(50%)、8例(32%)和4例(27%)的客观反应。在后续分析中,病人肿瘤突变负荷评分和18基因T细胞炎性基因表达谱通常在主要病理反应的患者中较高。未来需要更长期的跟踪研究来深入了解新辅助pembrolizumab与其他疗法结合在IIIB-D期黑色素瘤中的增益效应。临床试验注册号:NCT04303169。

靶向B7-H3的CAR T细胞在弥漫性脊柱桥胶质瘤中的应用:1期临床试验

- 弥漫性脊柱桥胶质瘤(DIPG)是一种致命的中枢神经系统肿瘤,通常导致的中位生存期仅为11个月。由于B7-H3在儿科中枢神经系统肿瘤上表达,我们进行了BrainChild-03临床试验,一个针对复发性或难治性中枢神经系统肿瘤及DIPG患者的单中心、剂量递增的1期临床试验,研究重复的脑室内(ICV)给药的B7-H3靶向嵌合抗原受体T细胞(B7-H3 CAR T细胞)。

- 本研究报告了限制患者为DIPG的C组结果。主要目标是评估此治疗的可行性和耐受性,均已达到。次要目标包括对CAR T细胞分布及存活率的评估。共招募了23名DIPG患者,其中21名接受了重复剂量的ICV B7-H3 CAR T细胞治疗,使用患者内剂量递增方案而未进行淋巴清除。

- 在未进行新的肿瘤靶向治疗的情况下,我们共给予了253剂ICV给药并确立了最高的计划剂量方案DR4,该方案的最大耐受剂量为每剂10×107个细胞。常见的不良反应包括头痛、疲劳和发热。DR2期间发生了一例剂量限制性毒性(肿瘤内出血)。所有治疗患者(n=21)的中位生存期为从首次CAR T细胞输注起10.7个月,而从诊断起的中位生存期则为19.8个月,尚有3名患者在诊断44、45和52个月时存活。

- 本研究的第一项人体试验表明,B7-H3 CAR T细胞的重复ICV给药在儿科及年轻成人DIPG患者中是耐受的,且多次给药可能具有临床有效性,值得在多中心2期试验中进一步研究。临床试验注册号:NCT04185038。

乳腺导管内高风险癌症的肿瘤内注射mRNA-2752与帕博利尤单抗的结合疗法:第一阶段非随机临床试验

已经入库

- 本研究探讨了利用肿瘤内免疫治疗结合mRNA-2752和帕博利尤单抗对高风险乳腺导管内癌(DCIS)的疗效与安全性。该方案的潜在优势在于能够减少手术干预,从而改善患者预后。

- 本试验为第一阶段开放标签非随机临床试验,纳入10名高风险DCIS女性患者,定义为满足至少两个高风险指标,如年龄小于45岁、肿瘤大小超过5 cm、高级别、可触及肿块、激素受体阴性或ERBB2阳性。治疗为肿瘤内注射帕博利尤单抗和mRNA-2752。

- 结果显示,10名患者中有8名对治疗产生反应,其中3名患者完全缓解。对于在治疗后进行核心活检结果阴性的3名患者,选择拒绝手术并在1到2年后保持无病状态。结果表明,肿瘤浸润淋巴细胞及程序性死亡配体1阳性细胞与更好的治疗反应相关。

- 本研究确认了该联合治疗的安全性,且在高免疫浸润的高风险DCIS中,能够诱导快速的肿瘤回归,为后续研究奠定了基础。

脑部放疗联合卡瑞利珠单抗与铂类双药化疗治疗新诊断的晚期非小细胞肺癌伴脑转移的研究(C-Brain):一项多中心单臂II期临床试验

- 脑转移是非小细胞肺癌(NSCLC)患者常见的并发症,尤其是缺乏可靶向驱动突变的患者。这一患者群体的治疗选择有限且预后不佳。本研究旨在评估脑部放疗结合卡瑞利珠单抗与铂类双药化疗对新诊断的晚期NSCLC伴脑转移患者的疗效与安全性。

- 本多中心、单臂的II期临床试验在中国九家三级医院进行。入组标准为年龄≥18岁,确诊为无可操作驱动突变的NSCLC伴新诊断脑转移的患者,且东部肿瘤协作组(ECOG)表演状态为0或1。所有患者接受立体定向放疗或全脑放疗,联合每三周静脉注射200 mg的卡瑞利珠单抗及研究者选择的铂类双药化疗(对非鳞状NSCLC患者为500 mg/m2的培美曲塞与铂类,或对鳞状NSCLC患者使用260 mg/m2的纳米白蛋白-紫杉醇与铂类)。治疗持续四至六个疗程,病情控制后,非鳞状患者接受维持治疗(单独卡瑞利珠单抗或卡瑞利珠单抗加培美曲塞)。

- 结果显示,从2020年5月6日至2023年1月30日,共招募67名患者,最终65名患者纳入该研究。患者的中位年龄为66岁(四分位数范围62-70岁),男性占92%,所有患者均为汉族。65名患者中有77%的非鳞状NSCLC和71%为有症状患者,6个月无进展生存率为71.7%(95% CI 58.9-81.1),中位随访时间为14.1个月(四分位数范围9.0-20.3)。主要的不良反应包括中性粒细胞减少、白细胞减少、血小板减少和淋巴细胞减少等,均为3-4级反应。神经系统三级毒性发生在3名患者(5%),放射性坏死在3名患者(5%)中发生,均为1-2级。未发生与治疗相关的死亡事件。

- 结论显示,脑部放疗联合卡瑞利珠单抗与铂类双药化疗在NSCLC伴脑转移的患者中显示出良好的疗效和可控的毒性,可能成为这一患者群体的潜在治疗选择。随后需要进行随机对照试验以确认这些结果。

产前cfDNA测序与母体癌症的偶然检测

Prenatal cfDNA Sequencing and Incidental Detection of Maternal Cancer – N Engl J Med – 2024

- 细胞游离DNA(cfDNA)序列分析被用于筛查胎儿非整倍体,然而,它也可能偶然检测到母体癌症。本研究旨在识别cfDNA测序模式及其他生物标志物,以帮助识别最可能患有癌症的孕妇,并确定最佳的随访方法。

- 本研究为一项持续进行的观察性研究,招募了在未表现出癌症迹象或症状的孕妇或产后妇女,这些女性接受了来自北美12个不同商业实验室的cfDNA测序结果异常或无法报告(即胎儿非整倍体状态无法评估)的检测。我们应用统一的癌症筛查协议,包括快速全身磁共振成像(MRI)、实验室测试和标准化的cfDNA测序。

- 初步结果显示,在107名初始参与者中,有52名(48.6%)存在癌症。全身MRI在检测隐匿癌症方面的灵敏度和特异性分别为98.0%和88.5%。体检和实验室检查在识别癌症方面的作用有限。cfDNA研究测序显示49名参与者在多个(≥3)染色体上出现了拷贝数的增加和减少;这47名具有这种测序模式的参与者中,有95.9%被确诊为癌症。

- 结论表明,在接收到异常或无法报告的临床cfDNA测序结果的参与者中,近一半(48.6%)隐匿癌的发生率较高。进一步研究在产前筛查中可指示隐匿癌的cfDNA测序模式是必要的。本研究由国家卫生研究院(NIH)资助,注册信息为ClinialTrials.gov编号NCT04049604。

Talquetamab联合Teclistamab在复发或难治性多发性骨髓瘤中的应用

Talquetamab plus Teclistamab in Relapsed or Refractory Multiple Myeloma – N Engl J Med – 2025

- Talquetamab(抗G蛋白偶联受体家族C组5成员D)和teclistamab(抗B细胞成熟抗原)是双特异性抗体,通过靶向CD3激活T细胞,已被批准用于治疗三类药物暴露后的复发或难治性多发性骨髓瘤。本研究的目的是评估二者联合治疗的效果和安全性。

- 本研究为1b-2期临床试验,针对复发或难治性多发性骨髓瘤患者进行。1期研究中进行剂量递增,探索了五个剂量水平。经过研究,选择0.8 mg/kg的talquetamab与3.0 mg/kg的teclistamab每两周给药的方案作为推荐的2期方案。主要目标是评估不良事件及剂量限制性毒性。

- 总共有94名患者接受了治疗,其中44名患者使用了推荐的2期方案。中位随访时间为20.3个月。3名患者出现了剂量限制性毒性(包括1名使用推荐2期方案患者出现4级血小板减少症)。在所有剂量水平中,最常见的不良事件为细胞因子释放综合征、中性粒细胞减少、味觉变化和非皮疹性皮肤事件。96%的患者出现3级或4级不良事件,多数为血液学事件。64%的患者出现3级或4级感染。使用推荐的2期方案时,80%的患者有反应(其中61%患者为外髓腑病),而所有剂量水平中反应率为78%。

- 结论显示,通过talquetamab与teclistamab的联合治疗,3级或4级感染的发生率高于单独使用任何一种治疗的观察结果。高比例患者在所有剂量水平中均显示了治疗反应,并且在推荐的2期方案中具有持久反应。该研究由Janssen Research and Development资助,注册信息为ClinialTrials.gov编号NCT04586426。

基于遗传祖先的生物标志物差异对精准肿瘤学治疗适应性的影响

- 尽管关于癌症患者中关键癌症特异性体细胞突变在不同遗传祖先之间的流行程度差异已经得到充分验证,但关于这些差异对日益增多的生物标志物驱动治疗临床实际影响的研究却相对稀缺。本研究旨在确定精准肿瘤学治疗的批准是否等同地惠及不同祖先背景的癌症患者。

- 本研究采用回顾性分析,将2014年1月至2022年12月期间接受临床测序的实体癌患者样本纳入,其中使用了集成的可操作癌症靶标突变分析(MSK-IMPACT)检测。研究计算了从1998年1月至2023年12月期间,按祖先类别分组患者中具有至少一个一级生物标志物的年度比例。

- 研究结果涵盖59,433名患者,发现2013年批准的EGFR酪氨酸激酶抑制剂厄洛替尼对EGFR突变型肺癌患者的影响尤为显著,特别是东亚和南亚祖先的患者,他们的一级生物标志物比例明显高于其他族群。虽然在2019年至2020年间,精准肿瘤药物的批准显著改善了欧洲祖先患者的临床可行性,但非洲祖先患者从2019年开始的一级生物标志物比例最低。

- 结论表明,该研究系统评估并比较了不同遗传祖先群体在精准肿瘤学治疗中的生物标志物基础的适应性随时间变化的情况。尽管 FDA 在过去十年内批准精准肿瘤治疗的速度显著加快,不同患者祖先群体之间在生物标志物基础的药物适应性上仍然存在显著差异。这些差异可能会加剧非洲祖先患者在癌症治疗中的临床结果的系统性差异问题。

靶向Claudin 18.2的抗体药物结合物CMG901在晚期胃癌或胃食管交界癌患者中的应用(KYM901):多中心、开放标签、单臂、1期临床试验

中肿徐瑞华

- CMG901是一种新型的抗体药物结合物,由人源化抗Claudiin 18.2抗体与微管破坏剂单甲基紫葳素E(monomethyl auristatin E)结合而成。该研究旨在评估CMG901在晚期胃癌或胃食管交界癌及其他实体肿瘤患者中的抗肿瘤活性和安全性。

- 本研究为一项包含剂量递增和剂量扩展阶段的多中心、开放标签的单臂1期临床试验,招募了来自中国31家医院的晚期实体肿瘤患者。入选患者需年龄≥18岁,对标准治疗耐药或无可用的标准护理方案,且具备良好的分层活动(ECOG)评分(0-1),预期存活至少3个月,并具有至少一个可测量的病灶。

- 结果显示,2020年12月24日至2023年2月23日期间,共有27名患者进入剂量递增阶段(中位年龄57岁),107名晚期胃癌或胃食管交界癌患者进入剂量扩展阶段(中位年龄56岁)。在剂量递增阶段观察到一例剂量限制性毒性(3级胰腺炎),且未达到最大耐受剂量。所有27名患者均报告至少一例治疗相关不良事件,最常见的不良事件包括呕吐、食欲减退、蛋白尿和贫血。

- 经评估,CMG901表现出可控的安全性特征,并在晚期胃癌或胃食管交界癌患者中显示出有前景的抗肿瘤活性。基于该药物的整体安全性、活性及药代动力学,推荐的2期临床试验剂量为2.2 mg/kg。

乳腺密度变化轨迹与乳腺癌风险

- 本研究旨在识别女性乳腺密度变化轨迹的群体,并探讨这些变化轨迹与乳腺癌风险之间的关联。研究使用来自韩国国家乳腺癌筛查项目的数据,采用四类别的乳腺影像报告和数据系统(BI-RADS)分类评估乳腺密度。

- 研究对象为年龄≥40岁且在2009年至2016年期间接受了四次两年一次的乳腺X线检查的女性。通过回顾性队列研究设计,采用基于群组的轨迹建模,识别出五个不同的乳腺密度变化轨迹群体。

- 结果显示,在共计1,747,507名女性(平均年龄61.4岁)中,出现了五个乳腺密度轨迹群体。群体1为乳腺组织持续为脂肪型,群体2为基线脂肪型但随着时间增加乳腺密度,群体3-5为乳腺密度较高,但密度略有下降。与群体1相比,群体2的乳腺癌风险增加1.60倍,群体3-5的风险比为1.86、2.49和3.07,均显示出较高的乳腺癌风险。

- 研究结论表明,乳腺密度变化的不同轨迹与未来乳腺癌风险存在显著关联。乳腺密度的增加或持续高密度与乳腺癌风险增加相关,这提示在乳腺癌风险分层时应重视乳腺密度的变化,并将其纳入未来的风险模型中。

经动脉化疗栓塞联合乐伐替尼与 pembrolizumab对不可切除非转移性肝细胞癌的影响(LEAP-012)

- 经动脉化疗栓塞(TACE)是不可切除非转移性肝细胞癌(HCC)的标准治疗。本研究旨在评估将乐伐替尼和 pembrolizumab联合 TACE,与对照组使用双安慰剂后再进行 TACE 的疗效差异。

- 在这项多中心随机双盲的三期研究(LEAP-012)中,共有来自33个国家或地区的137个研究中心招募患者。入组标准包括年龄≥18岁,病例具有不可切除但可进行TACE的HCC,并且ECOG活动评分为0或1,Child-Pugh A级。参与者被随机分为乐伐替尼与 pembrolizumab联合组或双安慰剂组,主要终点包括无进展生存期和总体生存期。

- 研究结果显示,乐伐替尼与 pembrolizumab组的中位无进展生存期为14.6个月,而安慰剂组为10.0个月(风险比HR 0.66,P=0.0002)。在疗效方面,两组的24个月总体生存率分别为75%与69%。此外,治疗相关的3级及以上不良事件在乐伐替尼与 pembrolizumab组中发生率明显高于安慰剂组,最常见的不良事件为高血压和血小板减少。

- 本研究表明,TACE联合乐伐替尼与 pembrolizumab对不可切除的非转移性肝细胞癌患者具有显著的无进展生存期改善,但总体生存的改善还需要进一步数据确认。整体结果提示这种联合疗法的临床应用前景良好。

Durvalumab联合或不联合贝伐单抗与经动脉化疗栓塞在肝细胞癌中的应用(EMERALD-1):一项多区域、随机、双盲、安慰剂对照的三期研究

- 经动脉化疗栓塞(TACE)是不可切除的肝细胞癌(HCC)患者的标准治疗,尽管其中位无进展生存期仍约为7个月。本研究旨在评估将durvalumab联合或不联合贝伐单抗是否可以改善无进展生存期。

- 在这项多区域的随机双盲安慰剂对照三期研究(EMERALD-1)中,共有616名符合条件的成年患者被随机分配至三组:TACE联合durvalumab和贝伐单抗、TACE联合durvalumab和安慰剂、以及仅TACE与安慰剂组。主要终点是无进展生存期,由盲法独立中央评审(BICR)根据修订后的实体肿瘤反应评估标准(RECIST)进行评估。主要的次要终点包括无进展生存期、总体生存期以及选定患者报告结局的恶化时间。

- 结果显示,接受durvalumab联合贝伐单抗的患者中位无进展生存期为15.0个月,而单独接受durvalumab和安慰剂的患者分别为10.0个月和8.2个月。durvalumab联合贝伐单抗与安慰剂组的无进展生存期风险比为0.77,表明联合治疗具有统计学意义的生存优势。此外,治疗相关的不良事件在接受durvalumab和贝伐单抗的患者中发生率较低,未见严重不良事件造成的死亡。

- 研究结果表明,durvalumab联合贝伐单抗与TACE有潜力成为新的标准治疗方案。随着对EMERALD-1研究的持续跟踪,未来的分析将帮助进一步确立durvalumab和贝伐单抗联合TACE在适应性肝细胞癌患者中的潜在临床益处。

从诱导多能干细胞衍生的CD19导向嵌合抗原受体自然杀伤细胞治疗B细胞淋巴瘤的I期首次人类试验

- FT596是一种诱导多能干细胞(iPSC)衍生的嵌合抗原受体(CAR)自然杀伤(NK)细胞治疗,具备三种抗肿瘤机制:CD19 CAR、高亲和力不可裂解CD16 Fc受体,以及白细胞介素-15与其受体的融合体。本研究旨在确定推荐的II期剂量(RP2D)并评估FT596作为单药和联合利妥昔单抗的安全性及耐受性,同时评估其抗肿瘤活性及药代动力学特征。

- 本次I期试验在美国九个中心对复发或难治性B细胞淋巴瘤患者进行评估。患者需至少接受过一次系统治疗且无治愈希望。FT596的给药在不同治疗方案下进行,包括不含利妥昔单抗的预处理化疗(方案A)或联合利妥昔单抗(方案B)。剂量递增阶段采用3 + 3设计,从3×107活细胞剂量开始,独立进行递增。治疗周期包括在预处理化疗后按不同剂量及时间表给予FT596(方案A无需利妥昔单抗,方案B包括一次利妥昔单抗剂量375 mg/m2)。

- 研究期间,从2020年3月19日至2023年1月12日,共有86名B细胞淋巴瘤患者接受了FT596治疗。其中,方案A接受治疗的患者为18例,方案B为68例。所有患者的治疗耐受性良好,最多耐受剂量未达到,细胞因子释放综合症在方案A中仅有一例(6%)报告,方案B中有九例(13%),但均为1级或2级,未观察到神经毒性。

- FT596作为单药或联合利妥昔单抗治疗的耐受性良好,并在惰性和侵袭性淋巴瘤患者中诱导了深且持久的疗效。初步确定RP2D为每周期3次1.8×109细胞。这项研究证明了iPSC衍生、基因修饰的NK细胞治疗是一种强大的癌症治疗平台,并可能有效解决目前可用免疫细胞治疗的局限性,包括生产时间、异质性、获取及成本问题。

残留HER2阳性乳腺癌患者使用曲妥珠单抗艾坦昔单抗的生存研究

Survival with Trastuzumab Emtansine in Residual HER2-Positive Breast Cancer – N Engl J Med – 2025

- HER2阳性早期乳腺癌患者在接受新辅助系统治疗后存在残留侵袭性病变,复发和死亡风险极高。KATHERINE研究的主要分析显示,与单用曲妥珠单抗相比,辅助曲妥珠单抗艾坦昔单抗(T-DM1)可使侵袭性乳腺癌或死亡风险降低50%。

- 本研究将HER2阳性早期乳腺癌患者随机分配为T-DM1组或单用曲妥珠单抗组,所有患者在新辅助治疗后继续接受14个周期的治疗。报告了侵袭性疾病无生存期的最终分析及总体生存率的第二次中期分析。

- 在中位随访8.4年的情况下,T-DM1在侵袭性疾病无生存期方面的改善持续优于曲妥珠单抗(侵袭性疾病或死亡的无调整风险比为0.54;95%置信区间[CI]为0.44至0.66)。七年侵袭性疾病无生存率T-DM1为80.8%,而曲妥珠单抗为67.1%(差异为13.7个百分点)。T-DM1也显著降低了死亡风险(无调整风险比为0.66;95% CI, 0.51至0.87;P = 0.003),总体生存率分别为89.1%和84.4%(差异为4.7个百分点)。在T-DM1组中,发生3级或以上的不良事件的比例为26.1%,而曲妥珠单抗组为15.7%。

- 与曲妥珠单抗相比,T-DM1在新辅助治疗后对残留侵袭性病变的HER2阳性早期乳腺癌患者提高了总体生存率,并持续改善了侵袭性疾病无生存期。(研究资助来源:F. Hoffmann-La Roche/Genentech;KATHERINE临床试验注册号:NCT01772472。)

(~ ̄▽ ̄)~ CAR T细胞治疗后T细胞恶性肿瘤风险:DESCAR-T注册研究

T cell malignancies after CAR T cell therapy in the DESCAR-T registry – Nat Med – 2025

法国索邦大学临床血液学和细胞治疗系

- 虽然CAR T细胞治疗后T细胞恶性肿瘤的风险引起了广泛关注,但确切发生率仍不明确。本研究分析了DESCAR-T注册数据库,包含自2018年7月1日起在法国接受CAR T细胞治疗的所有儿科和成人血液恶性肿瘤患者的数据。

- 本研究共纳入3,066名患者(2,536例B细胞淋巴瘤、162例B细胞急性淋巴细胞白血病(ALL)和368例多发性骨髓瘤),其中1,680名(54.8%)接受了axicabtagene ciloleucel治疗,205名(6.7%)接受了brexucabtagene autoleucel,44名(1.4%)接受了lisocabtagene maraleucel,769名(25.1%)接受了tisagenlecleucel治疗。所有多发性骨髓瘤患者均接受了idecabtagene vicleucel治疗,无人接受ciltacabtagene autoleucel治疗。

- 在B细胞淋巴瘤患者中,经过中位随访12.7个月,B细胞ALL患者17.7个月,多发性骨髓瘤患者6.3个月的随访后,仅有一名(0.03%)患者在CAR T细胞输注后发展为T细胞恶性肿瘤。该患者在接受tisagenlecleucel治疗后3年被诊断为原发性皮肤CD30+ T细胞增生性疾病(2型淋巴瘤),其与CAR克隆整合至肿瘤抑制基因PLAAT4(磷脂酶A和酰基转移酶4)相关。因此,该次继发性T细胞恶性肿瘤的发展可能与CAR T细胞治疗有关。

- 我们的研究结果表明,CAR T细胞治疗后发生T细胞恶性肿瘤的风险非常低。

(~ ̄▽ ̄)~ 局部晚期直肠癌中新辅助化疗放疗与/或PD-1阻断的随机2期试验

中国北京首都医科大学北京友好医院普通外科

- 本研究评估新辅助化疗放疗联合或不联合PD-1阻断在局部晚期直肠癌(LARC)患者中的疗效和安全性。由于放疗与免疫检查点抑制剂之间的协同作用,以往单臂试验显示LARC患者有较高的病理完全缓解率(pCR)。

- 在北京八个主要结直肠癌中心进行的随机2期试验中,共纳入186名合格的患者。患者被随机分配到接受新辅助化疗放疗+同时/序贯PD-1阻断(实验组A/B)或仅接受新辅助化疗放疗(对照组)。研究的主要终点为pCR率。

- 实验组A、B和对照组的pCR率分别为27.1%、32.7%和14.0%。实验组B与对照组之间的pCR差异具有统计学意义(风险比2.332,95%置信区间1.106-4.916;P = 0.019)。实验组与对照组在不良反应、手术并发症和疾病进展方面没有显著差异。

- 结果表明,PD-1阻断在新辅助化疗放疗后可提高LARC患者的pCR率,并未显著增加安全性问题。建议开展样本量更大的3期临床试验(ClinicalTrials.gov标识号:NCT05245474)。

Glecastinib在KRASG12C突变晚期非小细胞肺癌中的研究:一项2b期试验

Glecirasib in KRASG12C-mutated nonsmall-cell lung cancer: a phase 2b trial – Nat Med – 2025

医学肿瘤学系,北京抗癌分子靶向药物临床研究重点实验室,国家癌症中心/国家癌症/癌症医院临床研究中心,中国科学院和北京协和医学院

- Glecastinib(JAB-21822)是一种新型的共价口服KRAS-G12C抑制剂。本研究为一项多中心、单臂2b期试验,旨在评估每日口服800 mg glecirasib在局部晚期或转移性KRASG12C突变非小细胞肺癌患者中的疗效和安全性。

- 主要终点为独立评审委员会(IRC)评估的客观缓解率(ORR)。研究在2022年9月15日至2023年9月28日期间共纳入119名患者,患者中位年龄为62岁。

- 截至2024年3月28日的数据截尾,IRC评估的ORR为47.9%(56/117;95%置信区间:38.5-57.3%)。

- 治疗相关不良事件(TRAEs)的发生率为97.5%(116/119),其中3级和4级TRAEs的发生率为38.7%(46/119)。有5.0%(6/119)的患者因TRAEs中断治疗。未发生任何治疗相关死亡事件。

- Glecirasib在该人群中表现出有希望的临床疗效和可控的安全性特征,为治疗KRASG12C突变的晚期非小细胞肺癌患者提供了新的治疗选择。

晚期妊娠贫血患者的铁糖醇治疗:一项随机对照试验

Ferric carboxymaltose for anemia in late pregnancy: a randomized controlled trial – Nat Med – 2025

- 在非洲,超过46%的孕妇存在贫血问题。尽管口服铁剂被推荐用于治疗,但往往在妊娠晚期效果不佳。研究探讨了静脉注射铁糖醇(FCM)在非洲撒哈拉以南地区第三孕期女性贫血治疗中的可行性。

- 本研究为一项开放标签、个体随机对照试验,在马拉维南部的产前诊所进行,共纳入590名孕妇(27-35周,毛细血管血红蛋白<10.0 g/dl),随机分为FCM组(20 mg/kg,最高1000 mg,入组时一次性给药)和标准护理组(每天两次口服60 mg元素铁,持续90天)。参与者及其婴儿随访至产后4周。

- 主要评估母体贫血(在36周妊娠或分娩时的贫血情况)及新生儿出生体重。结果显示,FCM组中贫血发生率为46.7%(126/270),而标准护理组为67.3%(170/271),两组比较显示FCM组的贫血发生率显著降低(PR, 0.74 (95% CI 0.64, 0.87); P = 0.0002)。出生体重在两组间无显著差异(均值差10.9 g; P = 0.78)。

- 未观察到严重的输液相关反应,两组间不良事件发生率无显著差异。结果表明,在马拉维晚期妊娠女性中,FCM能有效且安全地减少贫血,为孕妇在分娩前提供了重要的临床益处。该试验注册于澳大利亚新西兰临床试验注册(ANZCTR12621001239853)。

(~ ̄▽ ̄)~ 成人NF1及无法手术的神经纤维瘤患者中的Selumetinib治疗:二期临床试验

- 本研究探索了MEK抑制剂Selumetinib在成年神经纤维瘤(NF1)和无法手术的颅内多形性神经纤维瘤(PNs)患者中的疗效,旨在评估其是否能够在成人患者中实现类似于儿童患者的客观反应和临床获益。

- 该开放标签二期研究招募了33名成人参与者,主要评估目标反应率、肿瘤体积变化、患者自我报告的结果及PN活检中的药效学效应。

- 结果显示,目标反应率为63.6%(21/33),中位PN体积最大减小23.6%(范围:-48.1%至5.5%)。研究还发现,在数据截止之前,所有参与者的PN体积未出现进展,平均完成28个周期(范围:1-78,每周期28天)。大多数参与者经历了肿瘤疼痛强度的减轻和疼痛干扰的改善。

- 不良事件(AE)与儿童试验相似,最常见的不良事件为痤疮样皮疹。活检结果显示,在配对PN样本中,ERK1/2的磷酸化比率显著降低(ERK1中位变化:-64.6%,ERK2中位变化:-57.3%),无AKT1/2/3的补偿性磷酸化,表明Selumetinib为成人NF1和无法手术的PN患者提供了显著的临床益处。

(~ ̄▽ ̄)~ 重组mRNA肽疫苗与阿特珠单抗在晚期实体瘤患者中的临床研究

英国萨顿皇家马斯登医院、癌症研究所

- 本研究聚焦于个体化的肿瘤免疫疗法,采用重组尿苷信使RNA lipoplex的形式,引入了根据每位患者肿瘤组织中的特异性突变数据设计的neo抗原,以刺激特异性T细胞反应。

- 在这一阶段1的临床试验中,共招募了213名预处理的晚期实体瘤患者,分析了重组mRNA疫苗单药(n=30)和与阿特珠单抗组合(n=183)的耐受性和安全性。研究还评估了药物的药代动力学、药效学及免疫原性等探索性目标。

- 结果显示,重组mRNA疫苗良好耐受,并在71%的患者中诱导了特异性的多表位neo抗原反应,大多数患者在基线状态下未可检测到该反应。这些反应在治疗开始后长达23个月仍可被检测。

- 临床上观察到一定的疗效,包括在单药剂量递增阶段的一名患者的客观反应,以及在与阿特珠单抗联合治疗的两名不良特征患者中的疗效。这些发现为重组mRNA疫苗在早期治疗中的进一步开发提供了依据。

(~ ̄▽ ̄)~ 利用常规血液检测和临床数据预测癌症患者对免疫检查点抑制剂治疗的反应

已经入库。套路很常规,奈何数据大多中心

- 预测癌症患者是否能够从免疫检查点抑制剂(ICIs)治疗中获益,而不依赖于复杂的基因组或免疫学检测,是一个重要的临床需求。

- 为了解决这一问题,我们开发并评估了SCORPIO,这是一种基于机器学习的系统,利用常规血液检测(全血细胞计数和综合代谢指标)以及来自9,745名接受ICI治疗的21种癌症类型患者的临床数据。

- SCORPIO在来自纪念斯隆-凯特琳癌症中心的1,628名17种癌症类型患者的数据上进行训练。在两个内部测试集中(包括2,511名19种癌症类型患者),SCORPIO在预测6、12、18、24和30个月总生存率方面,时间依赖性受试者工作特征曲线下面积(AUC(t))中位值分别为0.763和0.759,优于肿瘤突变负荷(TMB)的0.503和0.543。此外,SCORPIO在预测临床获益(肿瘤反应或长期稳定)方面也表现优异,AUC值分别为0.714和0.641,而TMB的AUC值为0.546和0.573。

- 外部验证使用了10项全球III期临床试验(4,447名6种癌症类型患者)和西奈山医疗系统的真实世界队列(1,159名18种癌症类型患者)。在这些外部队列中,SCORPIO在预测ICI治疗结果方面保持了稳健的性能,超越了程序性死亡配体1(PD-L1)免疫染色。

- 这些发现强调了SCORPIO的可靠性和适应性,表明其在多种癌症类型和医疗环境中预测ICI治疗患者结果的潜力。SCORPIO的广泛应用可能为临床决策提供重要支持,减少对复杂检测的依赖。

抗CD4结构域1抗体与利那卡韦联合治疗耐多药HIV患者的持续病毒学抑制

- 多重耐药性人类免疫缺陷病毒(MDR HIV)的临床管理面临重大挑战,即使抗逆转录病毒药物的不断发展也未能完全解决此问题。

- 本研究涉及一名58岁男性患者,他被诊断为MDR HIV并伴有卡波西肉瘤(KS),接受了结合抗CD4结构域1抗体UB-421和冠状体抑制剂利那卡韦的新型抗逆转录病毒治疗方案。

- 在治疗过程中,该患者经历了延迟但持续的病毒血症抑制及CD4+ T细胞计数的显著上升。对其血浆HIV和感染性分离株的纵向研究显示未发现病毒进化或UB-421和利那卡韦的抗药性病毒的出现。

- 此外,患者还接受了三次脂质体多柔比星的化疗和五剂抗程序性死亡蛋白1(PD-1)单克隆抗体pembrolizumab的治疗,这些治疗改善了KS,病变显著平坦化。

- 本研究数据表明,结合UB-421的联合疗法在治疗面临有限治疗选择的MDR HIV患者中能够提供持续的病毒学抑制效果。

抗CD4结构域1抗体与利那卡韦联合治疗耐多药HIV患者的持续病毒学抑制

- 多重耐药性人类免疫缺陷病毒(MDR HIV)的临床管理仍然具有挑战性,尽管抗逆转录病毒剂的持续开发。本研究报告了一名58岁男性患者,他同时感染MDR HIV并患有卡波西肉瘤(KS),接受了一种新抗逆转录病毒方案,结合了抗CD4结构域1抗体UB-421和冠状体抑制剂利那卡韦。

- 患者出现了延迟但持续的病毒血症抑制,并伴有CD4+ T细胞计数的显著增加。对其血浆HIV和感染性分离株的纵向研究未发现病毒进化及UB-421或利那卡韦抗药性病毒的出现。

- 患者接受了三次脂质体多柔比星化疗和五剂抗程序性死亡蛋白1(PD-1)单克隆抗体pembrolizumab的治疗,结果改善了KS,病变明显变平。我们的数据表明,结合UB-421的联合疗法能在面临有限治疗选择的耐多药HIV患者中提供持续的病毒学抑制。

胰腺腺癌的临床基因组特征识别KRAS突变剂量作为整体生存预后的预测因子

- 胰腺腺癌(PDAC)的几乎所有病例均表现出KRAS第二外显子突变。大多数PDAC患者在诊断时已处于晚期疾病阶段,通常接受细胞毒性治疗,然而,能预测疾病结果的基因组生物标志物一直难以识别。

- 本研究利用2336名各阶段患者的队列,表征PDAC的基因组与临床特征及其预后关系。

- 研究结果显示,一种KRAS野生型肿瘤的基因组亚型与早期发病、独特的体细胞及生殖系特征以及显著更好的整体生存预后相关。KRAS位点的等位基因不平衡普遍存在,特别是,观察到20% KRAS突变二倍体肿瘤中KRAS突变等位基因剂量增益与晚期疾病相关,并在所有疾病阶段显示出预后潜力。

- 现有的研究对于KRAS靶向药物的快速扩展具有潜在的临床意义,这可能为理解新发和获得性RAS疗法抵抗机制提供重要信息。研究结果的意义在于揭示了KRAS突变剂量对患者生存的影响,为临床实践和后续研究提供了新的思路。

(~ ̄▽ ̄)~ 个性化自体新抗原特异性T细胞疗法在转移性黑色素瘤中的应用:第一阶段临床试验

- 随着对黑色素瘤患者的治疗需求增加,尤其是对免疫检查点抑制剂(ICB)或BRAF靶向疗法无效的患者,亟需开发新的治疗方案。本研究设计了一种个性化的新抗原特异性自体T细胞产品BNT221,并在患有局部晚期或转移性黑色素瘤的患者中进行剂量递增研究。

- 本临床试验采用3 + 3的设计,共设定了两个剂量水平(DL),主要和次要目标为评估安全性、最大耐受剂量及抗肿瘤活性。结果显示,对九名参与者进行的单药治疗最终结果表明,BNT221在两个剂量组均具有良好的耐受性,没有观察到与T细胞产品相关的3级或更高的剂量限制性毒性。

- 特别是,在治疗过程中未报告细胞因子释放综合症、免疫效应细胞相关神经毒性或巨噬细胞激活综合症。最终识别的最适剂量为5.0 × 108 – 1.0 × 1010个细胞。

- 六名患者的最佳总体反应为稳定病情,其中四名患者实现了肿瘤缩小(≤20%)。探索性分析显示,所有药物产品均产生了多种特异性CD4+和CD8+ T细胞应答,这些细胞具有细胞毒性、聚功能性,且表达了广泛功能亲和力的T细胞受体。治疗后,在血液和肿瘤中检测到特异性克隆型。

- 这些结果为新型个性化抗肿瘤T细胞治疗提供了重要见解,并为该治疗方法的概念验证奠定了基础。

国际多中心验证AI驱动的卵巢癌超声检测

基于动态影像还是静态图片?

- 卵巢病变常见且往往是在意外检查中发现。由于专业超声检查员的严重短缺,导致了不必要的干预和延迟癌症诊断的担忧。深度学习在超声图像中检测卵巢癌方面显示了良好的结果,但缺乏外部验证。

- 在本国际多中心回顾性研究中,我们利用来自八个国家20个中心的17,119幅超声图像及3,652名患者的综合数据集,开发和验证了一种基于变换器的神经网络模型。我们的交叉验证方案采用“留一中心法”,逐一训练模型,以使用剩余中心的数据。

- 这些模型在不同中心、超声系统、组织学诊断和患者年龄组之间表现出稳健的性能,显著超越了所有评估指标上的专家和非专家检查员,包括F1得分、灵敏度、特异性、准确度、Cohen’s kappa、Matthew’s correlation coefficient、诊断比率和Youden’s J统计量。此外,在一项回顾性分流模拟中,人工智能驱动的诊断支持将专家的转诊减少了63%,同时大幅提高了诊断性能。

- 研究结果表明,这些基于变换器的模型展现出强大的泛化能力和超越人类专家水平的诊断准确性,具备缓解专业超声检查员短缺及改善患者预后的潜力。

(~ ̄▽ ̄)~ 评估肿瘤学试验结果在真实世界患者中的普遍适用性

Evaluating generalizability of oncology trial results to real-world patients using machine learning-based trial emulations – Nat Med – 2025. full html

纳瓦霍印第安人卫生服务,亚利桑那州,美国

- 随机对照试验(RCT)在评估抗癌药物时,常常缺乏对真实世界肿瘤患者的普遍适用性。虽然限制性入组标准是造成这一问题的原因之一,但与预后风险相关的选择偏倚的作用尚不明确。本研究开发了TrialTranslator,一个系统评估肿瘤治疗RCT普遍适用性的框架。

- 我们利用来自Flatiron Health的全国电子健康记录数据库,通过机器学习模型识别的三种预后表型,对11个针对四种最常见晚期实体瘤的抗癌方案的标志性RCT进行了模拟分析。

- 结果表明,低风险和中风险表型的患者在生存时间和与治疗相关的生存获益方面与RCT中观察到的相似。然而,高风险表型的患者则表现出明显较低的生存时间和治疗相关的生存获益。我们的结果通过综合的稳健性评估得到了验证,包括特定患者亚组的检查、验证和半合成数据模拟。

- 这些发现表明,真实世界肿瘤患者之间的预后异质性在RCT结果的有限普遍适用性中扮演了重要角色。机器学习框架可促进个体患者级别的决策支持,估算真实世界的治疗效果,以指导试验设计。

世界卫生组织中枢神经系统肿瘤分类的分子检测:综述

-

分子技术,包括下一代测序、基因组拷贝数分析、融合转录本检测和基因组DNA甲基化阵列,现已成为中枢神经系统(CNS)肿瘤诊断中不可或缺的工具。然而,不同机构和医院系统在使用这些生物标志物检测方面存在很大差异,这主要是由于第三方支付者对分子检测的持续抵触。

-

本综述的目的是描述为什么全面的分子生物标志物检测现在对于CNS肿瘤的准确诊断、分级和预后是必需的,并以此证明临床医生更广泛使用和第三方支付者覆盖的合理性。

-

世界卫生组织(WHO)第五版CNS肿瘤分类系统将特定的分子特征纳入大多数肿瘤实体的基本诊断标准中。根据当前的WHO指南,许多CNS肿瘤类型无法在没有分子检测的情况下可靠诊断。美国国家综合癌症网络(NCCN)也将分子检测纳入其CNS肿瘤指南中。这两套指南如果对所有CNS肿瘤患者常规实施,效果最佳。此外,这些检测的成本不到CNS肿瘤患者整体平均护理成本的5%,并且持续改善管理,包括更准确的诊断和预后、临床试验资格以及对特定治疗反应的预测。

-

本综述评估了WHO分类中的每个主要CNS肿瘤组,并描述了分子诊断如何增强患者护理。通过分子检测,临床医生能够更精确地诊断肿瘤类型,预测患者的预后,并确定最适合的治疗方案。这不仅提高了治疗效果,还为患者提供了更多的治疗选择和临床试验机会。

-

结论指出,常规的多维分子分析现已成为为CNS肿瘤患者提供最佳标准护理的必需手段。通过广泛采用分子检测,临床医生能够更好地理解肿瘤的分子特征,从而制定更个性化的治疗方案,最终改善患者的生存率和生活质量。

早发性与晚发性散发性结直肠癌的预后:系统综述与荟萃分析

- 近年来,早发性结直肠癌(EO-CRC)的诊断率显著上升,但其与晚发性结直肠癌(LO-CRC)的预后差异尚不明确。本研究通过系统综述和荟萃分析,旨在比较EO-CRC(<50岁)与LO-CRC(>50岁)在总生存期(OS)、癌症特异性生存期(CSS)、无病生存期(DFS)、局部复发(LR)和远处复发(DR)风险方面的差异。

- 研究纳入了2024年3月前在EMBASE-Medline、Pubmed和Cochrane Library上发表的26项研究,共涉及1,062,037名患者(13.4%为EO-CRC,86.6%为LO-CRC)。结果显示,60%的EO-CRC和49%的LO-CRC在诊断时已处于晚期(III-IV期),EO-CRC的总生存期优于LO-CRC,但两者在癌症特异性生存期、无病生存期、局部复发和远处复发风险方面无显著差异。

- 进一步分析发现,EO-CRC直肠癌亚组的无病生存期较差。尽管现有研究存在较高的异质性,但EO-CRC患者在诊断时更常处于晚期,这与癌症相关生存期无显著差异形成对比。

- 研究强调,迫切需要提高对年轻患者结直肠癌早期检测的警惕性,以改善其预后。

其它类

PIN1脯氨酰异构酶通过SREBP2介导的胆固醇生物合成通路促进膀胱癌的发生与进展

- 本研究揭示了PIN1脯氨酰异构酶在膀胱癌发生中的功能性底物pSer/Thr.Pro的身份及其对下游信号转导的影响。在体外实验中,结果表明PIN1阳性调节膀胱癌细胞的增殖、细胞运动能力和尿道上皮清除能力,而在体内模型中则控制了肿瘤生长及潜在转移。

- 机制研究显示,PIN1敲除的膀胱癌细胞中,SREBP2驱动的胆固醇代谢途径表现出负向富集,并且游离胆固醇和总胆固醇水平显著下降。同时,我们发现PIN1与经JNK MAP激酶磷酸化的SREBP2相互作用,磷酸化位点位于SREBP2的第455位,接近产生活性核形式SREBP2的第2位切割位点。

- 在治疗尝试中,将PIN1共价抑制剂sulfopin与他汀类药物西伐他汀联合使用,能够协同抑制体外细胞增殖及体内肿瘤生长。

- 这些发现强调PIN1不仅在膀胱癌中充当驱动因子,且具有作为潜在治疗靶点的能力,为膀胱癌的治疗提供了新的思路。

靶向MXD1增强胰腺癌对trametinib的敏感性

Targeting MXD1 sensitises pancreatic cancer to trametinib – Gut – 2025

- 胰腺导管腺癌(PDAC)对trametinib治疗的耐药性限制了其临床应用,但其耐药机制尚不清楚。我们旨在阐明PDAC对trametinib的耐药机制,并识别与耐药相关的可靶向药物,进而提高trametinib耐药PDAC的治疗效果。

- 本研究建立了患者来源的异种移植(PDX)模型和原代细胞系,进行功能实验。同时,我们运用单细胞RNA测序、转座酶可及染色质测序(ATAC-seq)和靶向切割与标记测序(CUT&Tag)探索相关的分子机制。

- 我们发现一个特征为在trametinib耐药PDX中高活性的癌细胞亚群。trametinib治疗时,PDAC PDXs中的转录因子MAX二聚体蛋白1(MXD1)表达上调,MXD1作为组蛋白甲基转移酶混合谱系白血病1的辅因子,增加了转座子(TE)位点的H3K4三甲基化,从而增强了染色质可及性及TE的转录。增强的TE转录生成过量的双链RNA,激活了病毒作模仿反应及下游肿瘤相关的干扰素刺激基因。

- 抑制MXD1表达可恢复trametinib耐药PDAC细胞对trametinib的药物敏感性。我们的研究揭示了trametinib耐药的重要机制,并将MXD1识别为治疗trametinib耐药PDAC的可靶向目标。

高效基因编辑在灵长类动物和人类眼组织中的应用

High-efficiency base editing in the retina in primates and human tissues – Nat Med – 2025

- Stargardt病是一种遗传性神经退行性疾病,目前尚无有效治疗,主要导致黄斑变性和失明,病因是ABCA4基因的功能丧失突变。我们设计了一种双腺相关病毒载体,编码一个分裂内切酶腺苷酸基因编辑器,用于修正ABCA4中最常见的突变(c.5882G>A, p.Gly1961Glu)。

- 我们在多种人类模型中优化了ABCA4基因编辑,包括视网膜类器官、诱导性多能干细胞衍生的视网膜 pigment上皮(RPE)细胞以及在体外的成年人体视网膜和RPE/脉络膜标本。

- 结果显示,这些基因治疗载体在携带突变的小鼠和雌性非人灵长类动物中实现了高水平的基因修正,视网膜锥细胞的平均编辑率达到75%,而RPE细胞的编辑率达87%。这些成果显示出转化为临床益处的潜力。在人类视网膜及RPE/脉络膜标本中未检测到脱靶编辑。这表明在灵长类动物中的高编辑率为基因编辑其他可以通过基因编辑靶向的眼科疾病提供了希望。

- 我们的研究结果展示了基于编辑的基因治疗在治疗不可治愈的遗传性视网膜疾病中的应用潜力,标志着在眼科基因治疗领域的重要进展。

(~ ̄▽ ̄)~ 系列研究-利用Chip-Tip工作流程提升单细胞蛋白组学的敏感性和可扩展性

中国苏州医学科学院系统医学研究所、北京联合医学院重大疾病共同机制研究国家重点实验室

- 单细胞蛋白组学(SCP)具有潜力通过提供单细胞内蛋白质组的无与伦比的视角来彻底改进生物医学。

- 本文介绍了一种高敏感度的SCP工作流程Chip-Tip,能够在单个HeLa细胞中识别超过5000种蛋白质,并可直接检测单细胞内的翻译后修饰,消除了特定翻译后修饰富集的需要。本研究证明了每天处理多达120个无标签SCP样本的可行性。优化的组织解离缓冲液有效地实现了药物处理癌细胞球的单细胞解离,从而改进了整体的SCP分析。

- 在无指导的人诱导多能干细胞分化分析中,我们一致地定量了人诱导多能干细胞中的干细胞标记OCT4和SOX2,以及不同胚泡细胞中的谱系标记如GATA4(内胚层)、HAND1(中胚层)和MAP2(外胚层)。

- 我们的工作流程在敏感性和通量方面为SCP设立了一个标杆,广泛适用于基础生物学和生物医学领域,可用于识别细胞类型特异性标记及治疗靶点。

(~ ̄▽ ̄)~ 系列研究-精确单细胞蛋白质组学助力揭示细胞异质性

奥地利维也纳生物中心分子病理学研究所(IMP)

- 尽管在样本准备、仪器和数据分析方面取得了显著进展,单细胞蛋白质组学仍受到蛋白质组深度和定量性能的限制。

- 本文展示了在超低输入量的情况下,蛋白质组覆盖深度、精确度和准确性的显著提升。通过使用定制化文库,我们能够从仅250 pg的HeLa细胞肽中识别多达7400个蛋白质组,并达到每日处理50个样本的通量。利用双蛋白质组混合,优化定量参数表明,单细胞水平输入下仍能成功确定倍数变化为2的差异。

- 随后,我们将这一工作流程应用于A549细胞,获得了从单个细胞中提取的蛋白质组覆盖范围,从1801种到超过5300种,这取决于细胞大小和搜索策略,使得研究细胞大小与细胞周期阶段之间的依赖成为可能。

- 此外,我们的工作流程能够区分两种人类胚胎期细胞系的体外类似物:原始人类多能干细胞(外胚层)和滋养层样细胞。我们的数据与转录组数据高度一致,表明单细胞蛋白质组学具备了识别胚泡中生物学相关差异的能力。

无标签超灵敏纳米成像细胞代谢

美国马萨诸塞州波士顿市波士顿大学电气与计算机工程系

- 细胞代谢的超分辨成像受到小分子代谢产物与荧光染料的不兼容性以及成像质谱分辨率限制的阻碍。

- 我们提出了一种超灵敏重加权可见光刺激拉曼散射(URV-SRS)技术,该方法为细胞内代谢物的多重纳米成像提供了一种无标签的振动成像手段。我们开发了一种可见光SRS显微镜,采用广泛的脉冲啁啾技术,检测极限提升至约4,000个分子,并引入了一种自监督多代理去噪器,能够将SRS中的非独立噪声抑制超过7.2 dB,从而实现近红外SRS的灵敏度增强50倍。借助增强的灵敏度,我们采用傅里叶重加权放大了先前被噪声淹没的亚100纳米空间频率。

- 通过傅里叶环相关验证,我们在细胞成像中达到了86纳米的横向分辨率。我们成功地可视化了与病毒复制相关的代谢纳米结构的重新编程,以及在工程细菌中细胞内脂肪酸合成的过程,展示了这一技术在纳米空间代谢组学中的潜力。

- 本研究提供了一种先进的成像工具,能够克服传统方法的局限性,从而为对细胞内微观代谢过程的深入理解提供新机会,促进与细胞代谢相关的生物学研究和应用的发展。

超级光稳定有机染料用于长期活细胞单蛋白成像

Super-photostable organic dye for long-term live-cell single-protein imaging – Nat Methods – 2025

- 有机染料在活细胞成像中扮演着重要角色,因其具备优良的光稳定性和高亮度等优势。在本研究中,我们引入了一种超级光稳定且亮度极高的有机染料——Phoenix Fluor 555 (PF555),其光漂白寿命比传统有机染料长一个数量级,且无需使用任何抗光漂白添加剂。

- PF555的分子结构为不对称的氰氨染料,其中传统氰氨-3中的吲哚部分被3-氧基喹啉替代。该新型染料为长期活细胞单分子成像提供了强有力的工具,研究中证明了其对角质形成细胞因子受体与包裹在细胞膜上的克拉链结构的动态单分子相互作用进行成像的有效性,这一过程在生理条件下进行。

- 此外,PF555在活细胞成像中的应用充分展示了其在提供高质量成像数据方面的潜力,特别是在追踪细胞内特定蛋白质相互作用的研究中,能够实现更为精确和持久的观察。

- 随着生物成像技术的进步,PF555的出现为研究生命过程中的分子动态提供了新的视角,可能会推动细胞生物学和分子生物学领域中的重要发现。

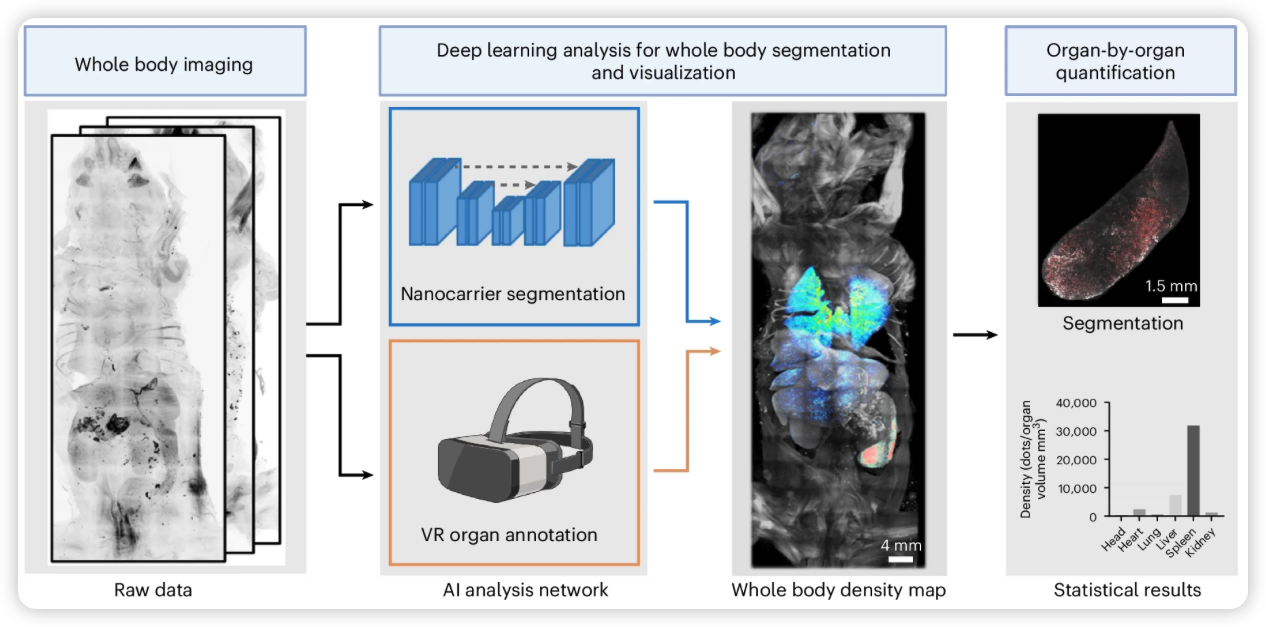

跨越整个小鼠体内的单细胞分辨率纳米载体成像结合深度学习

- 针对靶向药物传递的高效准确纳米载体开发,传统方法无法在整个生物体内分析其细胞水平的生物分布。

- 本研究提出了一种集成实验和深度学习管道——单细胞精准纳米载体识别(SCP-Nano),以在单细胞分辨率下全面定量分析纳米载体在小鼠体内的靶向情况。

- SCP-Nano揭示了不同注射途径下,脂质纳米颗粒(LNPs)在小鼠体内的组织分布模式,注射剂量低至0.0005 mg kg-1,远低于传统整体成像技术的检测限。研究表明,肌肉注射携带SARS-CoV-2刺突mRNA的LNPs能够到达心脏组织,引起蛋白组变化,这提示免疫激活和血管损伤的可能性。

- 该管道可以对各种类型的纳米载体进行通用化分析,包括脂osomes、聚复合物、DNA折纸和腺相关病毒(AAVs)。研究还发现,AAV2变体能够转导全身脂肪细胞。

- SCP-Nano使得小鼠体内纳米载体分布的全面三维成像成为可能,具有高灵敏度,有助于加速精确安全的基于纳米载体的治疗剂的发展。

循环肿瘤细胞的可塑性通过neuregulin 1-HER3信号通路决定乳腺癌治疗耐药性

- 循环肿瘤细胞(CTCs)在乳腺癌中驱动转移,是导致患者死亡的主要原因。由于其在循环中的低丰度,迫切需要强效的CTC扩增方案,以有效研究疾病进展和治疗反应。

- 本研究建立了来自转移性乳腺癌女性患者的长期CTC源有机体,提供了一个新的研究模型。

- 通过对CTC源有机体进行多组学分析,并结合异种移植的前临床模型,确定neuregulin 1(NRG1)与ERBB2受体酪氨酸激酶3(ERBB3/HER3)信号通路是CTC生存、生长和扩散所需的关键通路。

- 全基因组CRISPR激活筛选显示成纤维细胞生长因子受体1(FGFR1)信号通路对NRG1-HER3轴起到补偿作用,并能在CTC中拯救NRG1缺乏。与此相对的是,NRG1-HER3的激活导致对FGFR1抑制的耐药,而联合阻断则损害了CTC的生长。

- NRG1-HER3与FGFR1信号通路之间的动态相互作用揭示了癌细胞可塑性的分子基础,并提出了具有临床相关性的靶向策略。我们的CTC有机体平台使得识别和验证患者特异性脆弱性成为可能,代表了一种创新的精准医学工具。

iFlpMosaics实现突变与野生型细胞的多光谱条形码编码及高通量比较分析

-

为了理解基因功能,需要将携带突变目标基因的细胞与正常细胞进行比较。然而,在大多数生物医学研究中,被比较的细胞通常来自不同的突变和对照动物,因此无法经历相同的表观遗传变化和组织微环境。实验性诱导遗传嵌合体对于确定基因的细胞自主功能以及模拟由体细胞突变引起的疾病病因至关重要。目前用于在小鼠中诱导遗传嵌合体的技术要么缺乏准确性,要么缺乏通量或条形码多样性。

-

我们提出了iFlpMosaics工具包,包含大量新的遗传工具和小鼠品系,能够在相同的时间窗口和组织微环境中,通过重组酶依赖的比例诱导和单细胞克隆追踪,标记多种荧光标记的野生型和Cre突变细胞。这些标记的细胞可以通过多光谱成像、荧光激活流式细胞术或单细胞RNA测序进行分析。

-

iFlpMosaics工具包能够在任何静止或祖细胞中诱导和分析遗传嵌合体,适用于任何单一或组合的floxed基因,从而更准确地理解诱导的基因突变如何影响单个细胞在组织发育、稳态和疾病中的生物学行为。

-

总的来说,iFlpMosaics为遗传嵌合体的诱导和分析提供了一种高效且精确的工具,有望推动基因功能研究和疾病机制理解的进一步发展。

HIPSD&R-seq实现可扩展的基因组拷贝数和转录组分析

HIPSD&R-seq enables scalable genomic copy number and transcriptome profiling – Genome Biol – 2024

-

单细胞DNA测序(scDNA-seq)能够解码体细胞癌症变异,但现有方法受限于低通量或无法在同一细胞中与转录组测序结合。

-

我们提出了HIPSD&R-seq(高通量单细胞DNA和RNA测序),这是一种可扩展、简单且易于操作的检测方法,能够并行分析数千个细胞中的低覆盖率DNA和RNA。该方法基于对10X Genomics平台的scATAC和多组学分析模块的改进。

-

在人类细胞模型和原代组织的应用中,我们证明了该方法能够检测稀有克隆,并通过组合索引技术分析了超过17,000个细胞。HIPSD&R-seq不仅能够高效地检测基因组拷贝数变异,还能在同一细胞中同时获取转录组信息,为癌症研究提供了更全面的单细胞多组学数据。

-

该方法的高通量和可扩展性使其适用于大规模单细胞研究,特别是在癌症异质性和克隆进化分析中具有重要应用潜力。通过结合DNA和RNA信息,HIPSD&R-seq能够更深入地揭示细胞状态和基因组变异之间的关联。

-

总的来说,HIPSD&R-seq为单细胞多组学研究提供了一种高效且灵活的工具,有望推动癌症基因组学和转录组学的进一步发展。

癌症恶病质中甲硫氨酸循环紊乱通过表观遗传调控REDD1引发肌肉萎缩

- 甲硫氨酸作为一种必需氨基酸,在一碳代谢中起着关键作用,促进S-腺苷甲硫氨酸(SAM)的产生,SAM是DNA甲基化的关键供体,从而调节基因表达。

- 本研究发现,在癌症恶病质期间,骨骼肌中的甲硫氨酸循环被破坏,导致内质网应激和DNA低甲基化诱导的DNA损伤诱导转录物4(Ddit4)基因表达,该基因编码发育和DNA损伤反应1(REDD1)蛋白。

- 通过耗竭或药理学抑制DNA甲基转移酶3A(DNMT3A)来靶向DNA甲基化会加剧恶病质,而恢复DNMT3A表达或REDD1敲除则能缓解癌症恶病质诱导的骨骼肌萎缩。甲硫氨酸补充以DNMT3A依赖的方式恢复Ddit4启动子的DNA甲基化,从而抑制激活转录因子4(ATF4)介导的Ddit4转录。

- 通过鉴定甲硫氨酸/SAM-DNMT3A/DNA低甲基化-Ddit4/REDD1轴,本研究提供了癌症恶病质表观遗传机制的分子见解,并建议营养补充作为一种有前景的治疗策略,以预防或逆转恶病质性肌肉萎缩。这些发现为癌症恶病质的治疗提供了新的思路,强调了甲硫氨酸代谢在肌肉萎缩中的重要性,并提出了通过调节表观遗传机制来干预恶病质的可能性。

机器学习/组学类

从原发性到转移性透明细胞肾细胞癌的非遗传进化追踪:TRACERx Renal

- 尽管透明细胞肾细胞癌(ccRCC)中遗传进化的关键方面及其临床意义已得到充分记录,但遗传特征如何与表型和肿瘤微环境(TME)共同进化仍然不明。

- 本研究通过对79名参与TRACERx Renal研究患者的243个样本进行联合基因组-转录组分析,识别出普遍存在的非遗传肿瘤内异质性,其中超过40%的情况无法归因于遗传变异。

- 我们通过整合肿瘤转录组和系统发育结构,观察到向特定表型特征的趋同进化,包括细胞增殖、代谢重编程和在高非整倍体背景下的潜在cGAS-STING抑制因子的过表达。研究还揭示了肿瘤与T细胞库之间的共同进化,以及TME在抗肿瘤从而转为免疫抑制状态的纵向变化,这与获得9p缺失和SETD2突变这一反复出现的晚期ccRCC驱动因子相关。

- 我们的研究展示了在ccRCC中临床相关且迄今为止未被重视的非遗传进化模式,这为理解ccRCC的复杂生物学及其治疗策略提供了新的视角。

- 总之,这项研究强调了非遗传因素在透明细胞肾细胞癌中的重要性,提供了对肿瘤微环境变化及其与免疫反应之间相互关系的新认识,或将推动个体化治疗方法的优化。

(~ ̄▽ ̄)~ 通过紧凑特征集将非TCGA癌症样本分类为TCGA分子亚型

美国俄勒冈健康与科学大学

非常重要,已经入库!

- 分子亚型,如癌症基因组图谱(TCGA)所定义,揭示了癌症潜在生物学特征,为病人的预后和治疗计划提供了希望。然而,大多数用于亚型发现的方法并不适合为来自其他研究或临床试验的新癌症样本分配亚型标签。

- 本研究通过应用五种不同的机器学习方法,利用来自8791个TCGA肿瘤样本的多组学数据,构建了基于少量特征的信息模型,以将新样本分类为先前定义的TCGA分子亚型,从而解决了这一障碍。

- 这项研究涵盖了来自26个不同癌症队列的106种亚型,生成的分类模型具有较高的适用性。我们使用外部数据集验证了一些选择的分类器。预测性能和分类器选择的特征提供了不同机器学习方法和基因组数据平台的见解。

- 本研究结果倾向于简化TCGA分子亚型在临床应用中的广泛使用,并提供了一个关于各种癌症和数据类型的顶级模型的容器化版本,作为公共资源,方便未来的研究和应用。

- 通过整合多种组学数据,研究为识别非TCGA样本的亚型分类提供了有效的方法,促进了个性化医疗的发展,特别是在肿瘤精准治疗的背景下。

全球DNA损伤耐受缺陷的分子依赖性和基因组后果

- DNA损伤耐受(DDT)使得在存在叉停滞损伤的情况下,细胞能够继续复制。在哺乳动物细胞中,DDT由两个独立的通路调控,分别由聚合酶REV1和泛素化的PCNA控制。

- 为了确定全球DDT缺陷的分子和基因组影响,我们研究了小鼠细胞中的双突变体PcnaK164R/-;Rev1-/-. 双突变体细胞表现出增加的复制应激、对基因毒性物质的超敏感、复制速度加快以及重新引发复制。全基因组CRISPR-Cas9筛查揭示了双突变体细胞对CST复合物的严格依赖,CST能够促进叉稳性。

- 全基因组测序表明,该双突变体DDT缺陷促进了大规模复制应激诱导的缺失(0.4-4.0 kbp),定义为3型缺失。这些缺失的连接断裂位点显示出1-2个碱基对的微同源性偏好,区别于较小的1型和2型缺失。这些不同的特征提示存在分子上独特的缺失途径。3型缺失在人类肿瘤中普遍存在,能够主导缺失特征,并与DNA损伤反应状态和治疗方式相关。

- 我们的数据突显了DDT系统在基因组维持中的重要作用,以及3型缺失作为复制应激的突变特征。3型缺失的独特特征表明在小鼠和人类中存在一种新的缺失途径,而这一途径受到DDT的对抗。

(~ ̄▽ ̄)~ 基于多种物种比对的DNA语言模型预测全基因组变异的影响

美国加州大学伯克利分校计算生物学研究生组

已经入库

- 尽管蛋白质语言模型在预测错义变异的影响方面表现出色,但DNA语言模型在处理复杂基因组,如人类基因组时,并未展现出竞争力。这种局限性在应对约98%为非编码区域的人类基因组复杂性时尤为明显。

- 为了应对这一挑战,我们引入了GPN-MSA(基于多序列比对的基因组预训练网络),该框架利用多种物种的全基因组比对,并且训练时间仅需数小时。

- 我们在多个临床数据库(如ClinVar、COSMIC和OMIM)、实验功能分析(如深度突变扫描和DepMap)及人群基因组数据(gnomAD)上进行基准测试,结果表明人类基因组的变异致病性预测表现卓越,涵盖编码和非编码变异。我们为人类基因组中约90亿个可能的单核苷酸变异提供了预计算评分。这一进展将有助于更准确地诊断稀有疾病,并改善稀有变异负担测试。

- 基于全基因组变异效应预测的技术进步将推动稀有疾病领域的研究,让临床诊断变得更加精确。

基于DNA甲基化表观突变的高分辨率非侵入性单细胞谱系追踪

西湖生命科学和生物医学实验室

- 体内谱系追踪为揭示组织发育和稳态的基本原理具有巨大潜力。然而,当前人类的谱系追踪主要依赖于极为罕见的体细胞突变,这限制了其时间分辨率和谱系准确性。

- 本文开发了一种基于DNA甲基化频繁表观突变的通用谱系追踪工具,该工具由我们的计算方法MethylTree支持。

- 利用已知谱系和表型标签的单细胞全基因组DNA甲基化数据集,MethylTree能够对不同细胞类型、发育阶段以及物种的谱系历史进行近乎100%的准确重建。我们展示了基于表观突变的单细胞多组学谱系追踪在小鼠和人类血液中的应用,其中MethylTree成功复现了造血过程中的分化层级。

- 应用MethylTree于人类胚胎研究中,我们揭示了在四细胞阶段的早期命运承诺。在小鼠原生血液中,我们识别出约250个造血干细胞克隆,表明该方法的有效性和应用潜力。

- MethylTree为人类及其他生物提供了高分辨率、非侵入性和多组学的谱系追踪新途径,推动了基于表观遗传学的研究前沿,为理解细胞发育和功能提供了新的视角。

(~ ̄▽ ̄)~ 通过多模态空间组学建模解决组织复杂性

Resolving tissue complexity by multimodal spatial omics modeling with MISO – Nat Methods – 2025

美国加利福尼亚州洛杉矶锡达斯-西奈医疗中心计算生物医学系

没看到Github项目?

- 空间分子轮廓分析为生物医学研究者提供了重要机会,以更好地理解细胞定位与组织功能之间的关系。有效建模多模态空间组学数据对于理解组织的复杂性及其潜在生物学至关重要。近年来,空间分辨率的提升催生了能够生成亚细胞分辨率的空间分子数据的技术,这需要开发计算高效的方法来处理由此产生的大规模数据集。

- MISO(多模态空间组学)是一种灵活的算法,具有特征提取和聚类能力,能够高效整合多种空间组学实验中的多模态数据。

- 在多种数据集上的应用证明了MISO在基因表达、蛋白质表达、表观遗传学、代谢组学和组织组学等多种模式下的有效性。MISO在识别生物学上相关的空间域方面超越了现有的方法,这标志着多模态空间组学分析的重大进展。

- 此外,MISO的计算效率确保其能够扩展,以处理由亚细胞分辨率空间组学技术生成的大规模数据集,推动这一领域的数据分析能力。

迈向专家级医学问答的大型语言模型

Toward expert-level medical question answering with large language models – Nat Med – 2025

Google公司

- 大型语言模型(LLMs)在医学问答中显示出良好的潜力,其中Med-PaLM是首个在美国医学执照考试风格问题中超过“及格”分数的模型。然而,在长形式医学问答和实际工作流程处理方面仍然存在挑战。

- 本文介绍了Med-PaLM 2,旨在通过改进基础LLM、医学领域调优以及新的推理和基础支持策略(如集成精炼和检索链)来填补这些空白。

- Med-PaLM 2在MedQA数据集上得分高达86.5%,比Med-PaLM提高了超过19%,并在MedMCQA、PubMedQA和MMLU临床主题数据集上表现出显著的性能提升。详细的人类评估框架显示,医生在九个临床维度中的八个维度中更倾向于Med-PaLM 2的答案,而非其他医生的答案。

- Med-PaLM 2在所有评估指标上都显示出显著的改进,尤其是在针对LLM限制的新对抗性数据集上(P < 0.001)。在一项使用真实医学问题的初步研究中,专家在65%的情况下更偏好Med-PaLM 2的答案,而不是普通医生的答案。

- 尽管专家的答案在整体上仍然更受青睐,但专家和普通医生都认为Med-PaLM 2的安全性与医生的答案相当,显示了该模型在现实医学应用中的潜力。

(~ ̄▽ ̄)~ 一种通用医疗语言模型用于疾病诊断辅助

A generalist medical language model for disease diagnosis assistance – Nat Med – 2025

将计算机中的方法直接搬来应用于解决医疗问题。 典型的应用型研究。

已经入库